我,我们和我们的流行曲

我,我们和我们的流行曲/周耀辉

——清华大学演讲录音笔录(上下)

时间:2008年6月7日

地点:清华大学

演讲人:周耀辉(香港词人)

文字整理:重返61号公路

【Four years later/周耀辉】

公路说,四年了,不如写几句话吧。

四年,几句话。

其实,公路把当天的记录整理好再传给我看,我看着看着,想起了很多很多,最后,总是想到,假如没有当天这个聚会。

假如没有当天这个聚会,过去四年,我的生命肯定少了很多很多美好的回忆,和美好的人。

周耀辉2012年5月15日香港

【写在前面/公路】

这是发生在2008年的故事。

周耀辉在北京也是内地的第一次演讲和交流,一份记录,也是一份纪念。

当时也有歌迷的文字整理,都不完全。这份更为完整准确的录音整理,得到周耀辉的信任,特别发表在掘火网站。

我们相识于2007年的上海。这几年,跟他学到的不是寻找快乐的方法,而是在灰暗的地带也有花开的相信。纵使不够好,在他看来也是真好,那种单纯,是历经世故的欢喜。

写歌词的人,周耀辉自1988年开始的一个身份。20年后,他这样说——

上:演讲部分

2008年,周耀辉和他掉了一颗纽扣的衬衫。

开场白

(开场视频/《一个人的词世界》)

这个麦克风是很名贵的,所以我要小心一点。

很感动啊,你们都因为我来到这里,(掌声)谢谢你们。

你好,我是周耀辉。

我很少像现在这样紧张了。我一般是睡得很好的,在床上15分钟以后我是一定睡得着,可是昨天晚上我还是要过30分钟才可以睡得着。(笑声)

其中一个原因,这是第一次我用普通话去做演讲。我想我的普通话也说得还行,可是有一些我还是弄不清楚,譬如“多少”的“少”跟“大小”的“小”,我常常弄错。(笑声)

所以,等一下你听不清楚的话要告诉我,还有如果你觉得我的演讲没有深度没有幽默感啊,就怪我的普通话不够好,不是我这个人不够牛。(笑声)是不是这个字不可以说的?(观众:可以!)

“牛”之后这个字就不可以了,对不对?也可以啊,我尽量不说这些话。

我来北京已经快一个月了。说普通话的时候,我越来越觉得自己是中国人,可是同时我也觉得自己好像越来越像香港人,特别是我找不到自己想说的话的时候。我想,我们的身份都很复杂,其中一个原因是我们都有很多很多的身份,性别啊,年纪啊,宗教啊,国籍啊,性倾向啊,阶级啊,这些都是我们的身份。对我来说,我有两个工作身份,第一个,我在阿姆斯特丹两年半之前开始了博士研究,可以说是一个学术的工作者吧;我的另外一个身份就是写歌词的人。(编者注: 周耀辉现任香港浸会大学人文学课程助理教授,2011年博士毕业,黄耀明赴阿姆斯特丹担任博士答辩助理。)

去年12月我出了一张专辑叫《18变》(编者注:2007年),做了一些采访。当他们问我的时候,我就突然只有一个身份:一个写歌词的人,好像对我自己一个身份的分裂,对不起啦。我就想好好利用我的这两个身份,开始想把我在学术上得到的跟我在创作上得到的一些再去思考:谁是我?在我成长的时候跟我一起的人,我们听过的流行曲,哪些流行曲影响了我,我在写流行曲的时候这些歌就怎样可能影响我们。

简单来说就是个人跟文化的关系。我希望在听了这个演讲之后……我想你们一定不会太清楚我要说什么,因为,(笑声)如果你是看我的歌词,相信你也不会有这样的期望,我写的歌词一般人都是说为什么你要写得那么复杂?我的专长不是把事情弄得更清楚,而是把事情弄得更复杂。不管是否把个人和文化的问题弄得更清楚,我希望在这两个小时之内,我们可以一起思考两个问题:一就是权力的问题,二就是乐趣的问题。

乐趣与权力

现场播放《20》。在尽力明白这一次皱眉/愿二十年后会让我记起/在尽力成就这一晚绝对妩媚/像二十年前揭过的被……

在我开始我的回忆之前,先听一首关于回忆的歌好吗?《20》。

(现场播放/黄耀明《20》)[audio:https://www.digforfire.net/music/zhouyaohui/01.mp3|titles=20|artists=黄耀明 ]

大家都有这个歌词的纸吗?字很小,是不是?不是很“少”。

在做这个复刻版(编者注:《梳头记》)的时候,他们也问过我要不要做一些修改,可是我觉得这都是我的一个记录,所以就没有改变。在我想关于《20》、关于20年、去年我跟黄耀明一起做这首歌《20》的时候,我在歌词里写过“吻过……”,我看不到,有没有人可以念出来的?(观众:吻过不会消失的气味)然后呢?(观众:碰过不苍老的手臂,有过不再找不到的你,爱过为了记起)谢谢。我想,回忆里头有真实的成分,可是也有虚构。

对我来讲,回忆可能就是我所爱的人,他跟我很接近,他也是我生活的一部分,可是我不能完全的相信他。

我今天跟你说的都是我回忆的过程,你不要当它是真的发生过的事情——这是我重新再去看我自己的历史的时候,一个真实和虚构连在一起的过程。

小学、六十年代、国语歌、消费的乐趣

周耀辉说,这是一个模糊的他。

很久以前了,当我在香港念小学的时候,那是60年代。你们中间有没有是60年代出生的?(笑声)你们全都是80后的?(笑声)谁是80后的,举手。(笑声)你们是不是跑错地方啊?(观众:没有)

我是60后出生的,可是我跟你们没有距离啊。60年代我在香港念小学的时候,(自己笑)我尽量不把自己当成是你们的爸爸。(笑声)60年代是我念小学的时候,当时香港有很多国语流行曲都是台湾来的,像邓丽君、尤雅、青山,可能除了邓丽君以外你们都没有听过,我当时听了很多,我的普通话也有一点是当时学回来的。说什么?怪不得有些台湾腔啊?(笑声)

我当时是住在一个,我忘了普通话是怎么说,“徙置区”(粤语)。(观众:安置普罗大众的地方)

所谓普罗大众就是穷人的意思了,像我们这样的穷人就住在这些公众房屋,都是很少很少……很小很小的一个地方,可是小也有小的好处,因为我不可能都是留在家里头,一定要去外面跟我的邻居一起,我们就会玩在一起,然后每一年的圣诞节我们都会做一个文艺晚会,把当时当年的劲歌金曲列一个清单,就给表演了。十二月的时候我们一群小孩子就特别高兴,找一些比我们小的,运用我们的权力去压迫他们:你们一定要坐在这里听我们唱歌!(笑声)

当时我就开始明白什么叫做权力,同时我也明白流行歌或是流行文化所能带给我的一些很简单的乐趣。

中学、七十年代、英文歌、权力的疑问

到了中学的时候是70年代,我就开始听英文歌。

当时没有想,后来我想我在家里其实是说粤语,在学校里学的是英语,听的歌也是英语,慢慢我就明白这不单单是文化和政治的问题,这是殖民地的主人跟殖民地的人民的权力不平均,也是统治和被统治的权力不平均的现象。当时我在香港来说就是一个“蕃书仔”(粤语),明白吗?对,我知道你们很多人都听得懂广东话的是不是?(观众:是)

我尽量用普通话,我要学普通话。

我慢慢明白这是语言、文化、政治、权力都很重要的关系。在同一个时候我听了一些英语的流行歌,有很多对我后来有很多的影响,我今天找了两首歌,第一首就是Mary MacGregor的“Torn between two lovers”。

There’s been another man that I’ve needed and I’ve loved

But that doesn’t mean I love you less

[我爱上了另外一个男人,但不表示我爱你少了。]

——Torn between two lovers (Mary MacGregor)

这一句都看得懂吧?

我听这首歌,一个女的同时爱上两个男人,她就唱这个感觉出来。对我来说是很大的一个感动,很大的一个可以说是启蒙吧。因为当时主流的价值观都是一对一的关系,好像女的都需要比较温柔,不可以把自己的要求跟男的说,很多时候你需要说一些谎言去换取关系的稳定,这些都是我明白的主流的价值观念。

这首歌就说我爱上了另外一个男人,不代表我爱你少了,然后她还可以这样堂堂正正的说出来。

另外一首歌,就是The Beatles中的另外一个人Paul McCartney,这首歌叫“Listen to what the man said”。

So won’t you listen to what the man said

He said……

[这个男人究竟说些什么,他可能说些什么,我其实想他说些什么 ……?)]

——Listen to what the man said (Paul McCartney)

他在这首歌里唱了很多,然后在副歌里面唱道“So won’t you listen to what the man said”,他说你一定要听这个男的说什么,然后他没有唱下什么字,就这样啦啦啦啦啦下去。

我当时就有一点生气了,好像他骗了我。这个Paul McCartney,你不是说我要听这个男的说什么吗?你为什么不告诉我,然后我就想他究竟说的是什么呢,然后我也想他可能说的是什么,最后我也想其实他说的是什么呢——他没有告诉我之后让我有的联想,也让我明白了什么叫“言有尽,意无穷”带给我的一种乐趣。

后来在我自己创作的时候,这样一个写歌词的方向,也多多少少变成了我自己写歌词的一个方法。

大学、八十年代、粤语歌、圣诗…

到了我大学的时候了,80年代,就是你们出生的时候了。(笑声)

香港开始有许多的粤语歌,我也听到一些,可是我当时比较用心、唱的比较多的都是圣诗,因为在我进入大学以前,我成为了基督徒(编者注:整个大学和大学毕业一段时间都是基督徒)。作为一个基督徒对我有很多的帮助,譬如说让我明白了基督教的文化,对我后来明白西方文化有很重要的影响,让我反过来明白中国文化也有帮助。

另外一个更具体的帮助是让我明白了一些宗教的语言,后来有一些创作譬如说《你真伟大》、《万福马利亚》,或者一些关于天国的观念,这些都写到我的歌词里头。

真理、 真理的霸权、非熟悉化 …

对我来说最重要的意义,基督教或我认识的基督徒开始向我说很多真理的事情。他很明确的告诉我,这些是真理。

在大学我是念英国文学和比较文学,有很多我都忘了,我希望这不是你们的榜样,你们要好好记住你们现在学的是什么。这里有没有做老师的,没有?哦,在我念书的时候,其实我不是一个很用功的人,有一些我后来发现还是记着,在我念比较文学的时候有一个关于文学的理论,defamiliarisation,也可以说是非熟悉化的一个理论。简单来说就是我们对我们每一天碰到的事情都太熟悉了,就好像视而不见,听而不闻,如果有人写一些字把熟悉的变得不再熟悉,那么这就是文学。

我觉得这个说的很好。如果你常常把一个人带到不同的世界,重新开启他生活的世界,这个就是文学。这可能是我最重要的一个创作的原则吧,我常常希望送给大家一双旅客的眼睛。

另外我学的是马克思主义和文学。(笑声)奇怪啊?同样马克思主义我也忘了很多,可是我看了他很多关于真理的疑问,在我所学过的马克思主义里头,他认为所谓真理就是,当时当权的人所认为的真理就是真理,可以这样说吧,当时所谓的一些意识形态。

那么我们要小心的去看这些真理啊,谁决定什么,这样的一个问题,我们常常要去问。

顺理成章?

这些对我是一个基督徒有很多的冲击,我一方面好像听到很多的真理,可是另一方面我知道需要去怀疑什么是真理。

后来,当我去创作歌词的时候,人家都说我为什么要问这么多的问题,我觉得我不可以不问,然后人家就说有一句话叫“顺理成章”。顺理成章不应该是我做的事情,本来应该是这样的变成好像不应该是这样的,或者会问一个问题,不是有本书叫《中国也可以说不》吗?(笑声)我觉得我自己的这本书的名字可能是《中国也可以说为什么不》。

这是我常常问的问题,为什么不?这样我就过我的大学的生活。

实践/实验:乐趣与权力…

2012年,香港回归15周年及香港特首选举,周耀辉为“达明一派兜兜转转演演唱唱会”执笔写下《It’s My Party》。他在一篇访问中说:“我从来就不觉得香港死了。我整天都觉得,有我在这里,有我们在这里,香港是不会死的。”

88年的时候,我已经毕业四、五年了。

我第一次找黄耀明,问他可不可以让我试试看写歌词。简单来说有两个原因,一是我对当时的香港流行歌坛,觉得他们千篇一律,他们就好像把已经熟悉的爱情再说一次,我觉得这样没有意思,觉得我可以写一些跟他们不一样的,当然现在看来我当时有一点年少气盛吧;另外就是我自己的中文很不好,我在大学、中学都没有好好念中文,到现在我的一个遗憾就是我的古文很不好,我在大学以后就看了很多很多的中文小说,五年之后我的中文到了一个地步可以试试看可不可以写歌词,所以我就问了黄耀明。

达明一派的开放让我可以写我的第一首歌词,就是《爱在瘟疫蔓延时》(编者注:1989年达明一派《意难平》)。我今天不打算分享这首歌,就选我的第一首冠军歌吧,叫什么?(观众:《天花乱坠》)

这是我第一次写一首歌完全地去批判流行文化,当时就好像跟你们差不多的年纪去做的事情。

(现场播放/达明一派《天花乱坠》)[audio:https://www.digforfire.net/music/zhouyaohui/02.mp3|titles=天花乱坠|artists=达明一派 ]

其实就是很,怎么说呢,很ironic的一件事——我在批评流行文化,可是我却借用流行文化的方法去做这件事。

写《天花乱坠》的时候,黄耀明跟我提出一些怀疑,他说,好像很俗啊。(笑声)对,俗气的俗。譬如说“你股票价格怎么”(粤语),他说你知道达明一派是文艺青年嘛,(笑声)文艺青年好像不应该说这些字,可是我说我也是文艺青年啊,(笑声)为什么我可以说这些字写这些字为什么你不可以唱?我觉得这首歌跟我们的日常生活很有关系,这是我们的流行文化,我跟他解释了以后,他就唱了。

这就是我跟黄耀明日后合作的方式,他有一些怀疑,我就跟他解释,他就接受就唱了。(笑声)

我对流行歌坛有一些我自己的批判,希望听歌的人有一些他们的思考。另外一个就是我写的一个关于性别方面的思考,我想你们都知道是哪一首歌了,(观众:《忘记他是她》),对。

你们哪个是89年出生的?(笑声)那边有一个。

(现场播放/达明一派《忘记他是她》)[audio:https://www.digforfire.net/music/zhouyaohui/03.mp3|titles=忘记他是她|artists=达明一派 ]

《忘记他是她》是《意难平》的另外一首歌,因为当时发生了一些状况,它没有想象之中的流行,可是你们都会唱,我很感动。

这首歌第一次出现的时候,在歌词纸上面,“他/她”字都没有印上去。我们觉得在中文里头,除非我们把“他/她”写出来,不然不知道你口中的“他/她”是男的还是女的。广东话更好,永远都是说“佢”,(笑声)什么时候都是“佢”,写下来也是“佢”,从来不会有女字旁的“佢”。我希望它不会出现。

在汉语里面我们写下来“他”跟“她”,就会变成男的跟女的,为什么我们要这样?为什么我们要有一个很固定的包括文字上的去决定一个人的性别?我希望用这首歌去写如果你去爱一个人的时候,可能你只是爱他的一个刺青,爱他的一个纹身——可能我是香港歌坛第一个写纹身在歌词里的人——你爱他给你的一个感觉,有时候你已经忘了他究竟是男的还是女的,可能管他是男还是女的是社会,不是爱恋里的人。

我们创作了这首歌,关于性别的问题在我后来的歌也有继续探讨。譬如说《填充》有没有听过?(观众:有)里面有一句“习惯仁接义,性接别”,仁之后就是义,性之后就是别,好像都需要把它们分别出来,好像我们都习惯去找寻它们的分别而不是相同的地方,这是我看中文汉语的时候给我的一些启示。

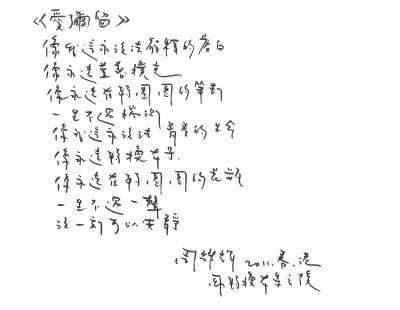

我明白可是我还是不太愿意接受的事情我都写在歌词里,从《忘记他是她》、《天花乱坠》到《神经》,我写了很多跟大时代、大问题有关的一些歌曲,也有一些对我自己比较个人的,《神经》里有一首我很喜欢的歌叫《爱弥留》。

2011年,周耀辉从阿姆斯特丹回到香港教书,再次转换布景,他手写的《爱弥留》。

(现场播放/达明一派《爱弥留》)[audio:https://www.digforfire.net/music/zhouyaohui/04.mp3|titles=爱弥留|artists=达明一派 ]

这是我第一次觉得真的要离开香港并且写的歌。

当时我想写一首歌关于离开的,怎么去写呢?离开的时候好像你一定要去做一些解释,可是往往也不知道应该怎么样去解释才好。有人跟我说这首歌看上去都不知道在说什么,你们会不会这样的感觉?嗯,这首歌写的时候,原来我用了一种结构,有一句好像是比较容易明白的,譬如“请不要为我忧愁”,好像我跟你解释了,接下去就写一句人家说很困难理解的,譬如“蝴蝶总比沙丘永久”——我怀疑,有些事,不是我不想说清楚,而是难说清楚,好像我要跟身边的人说我为什么要离开一样,有些话我可以说出来,有些我不知道怎么说。

我觉得有一些意象有一些我想到的景物,它更能代表我的感觉,所以这是我自己的一个矛盾啊——有可以说出来的,也有说不出来的,我就这样写下去。到副歌的时候,我想说我要离开因为我是这样的一个人,可是我是怎么样的一个人,我还是不知道怎么写,在副歌的时候我用了很多的譬喻,去写那个我是什么样的我。

一个人在途上…

科技压缩时空

在这一次离开之后,我还是回到香港,又过了一段时间,我是真的离开香港了,当时是1992年。

起初我到荷兰的时候,当时还是用磁带,你们知道什么是“磁带”(广东普通话)?(观众:磁带!)为什么你们的声调那么困难的,就是“卡式录音带”(粤语)。他们把DEMO用快递送到荷兰,起码要三天的时间,然后我就用我的手把字写下来传真到香港。香港的流行音乐不可能允许这样慢的一个过程,我的创作其实是慢慢的越来越少了。

还好,我还来得及,科技救了我。(笑声)

就是80后的你们这一代习惯的互联网,我开始在荷兰的时候它还是不太流行,当它后来慢慢流行的时候就可以透过互联网把MP3传到我在荷兰的家,然后我再把歌词传回香港去。

基本上互联网把我跟香港、台湾或者是内地的距离变得好像没有一样——当然这样说也不是完全的正确,有时候我也觉得跟这边的世界有很大的距离——可是至少,我就可以利用这个科技进行我的创作。

个体植入集团

香港歌坛的工业模式有一个改变,譬如我们以前都是个体户,(笑声)就是我自己做我自己的事,然后收钱的时候我自己去追,这个是我最不懂的一个步骤。后来香港写歌词或写歌的人慢慢跟唱片公司签约,我自己也开始了这样的一个合作模式,第一个签约的是宝丽金。

第三个对我来说很重要的变化,就是我也开始明白粤语文化应该越来越给边缘化,应该很快普通话的文化会更重要,当然一方面我还是努力地做粤语的创作,另一个方面我也希望可以多用普通话去写我的歌词,跟在不同地方的人、不同地方的华人可以有交流。我一生人没有做过太多绝对正确的决定,这个肯定是一个——我跟台湾的滚石签约了,开始多写一些台湾的歌。我想给大家听的不是我跟台湾合作的歌,而我很早以前写的我自己觉得还可以的,普通话的不知道怎么说……《一个人在途上》。

(现场播放/林一峰《一个人在途上》)[audio:https://www.digforfire.net/music/zhouyaohui/05.mp3|titles=一个人在途上|artists=林一峰]

这是林一峰的版本,他做了很多很多的修改。(笑声)他没有问我啊。

这句他改了,听得出来吗?哪一句比较好啊?(笑声)

已经是他唱了以后,黄耀明后来告诉我的,他是把“走得太快”后面这句改成“走得太慢”,我写的时候是“走得太晚”——对我来说不是速度的问题,而是时间。当然后来我也没有骂他,这首歌他唱得很好。

香港联结大中华

在我开始写普通话的时候有很多很多的麻烦。

我第一首写的国语歌,看谁是我的真粉丝了,我第一首写的国语歌是哪一首?是《马路天使》。(观众:哦!)

《马路天使》国语版,最好它现在已经不存在这个世上了,因为写得不太好。起初在我写普通话的时候,常常我得到的回应说这个不是中文,我就很想说,这个不是你习惯的中文。可是我不敢说,我还是刚刚开始写普通话,我也有在香港长大的说粤语说英文的可以说是自卑吧,好像我们说的也真的不是中文。

我就慢慢慢慢开始写,有一些迁就,用我自己的港式中文去写我的歌词。后来就听到有些人说,特别有一个人我要把他的名字说出来,姚谦,(观众:啊)他是台湾写歌词很红的一个人,他找我写歌词好几次,然后我就问他,你不怕我的港式中文吗?为什么?

他说,如果我要找一个写所谓标准中文的人,那么随便在台湾或在内地都可以找得到,他找我就是希望我用香港的触角、属于周耀辉的文字去写,其它有些小的地方可以把它改变过来,譬如说你们说人行道是不是?我们香港说行人道。他说这些小地方我们都可以帮你改啊,可是你想的一些东西,或者是你写文字的一些逻辑,不太容易在其它人身上找到。

他就坚持用我的字,他教我不用害怕,就用我的方法去写就好了,都是中文。

我还是一直在写,也一直在学。我不是坚持我写的一定是中文,譬如说《一个人在途上》最开始的时候是王虹的版本,如果你听过的话可能知道她唱的是“尘在我身后飞扬”(编者注:尘在我后面荡漾),到黄耀明再唱的时候,林夕(广东普通话)就跟我说,(观众:林夕!)林夕。我要给钱你们学好这个普通话吗?(笑声)他跟我说,普通话很少用一个单字的,最好改成“尘埃”,这个我是记着了。后来我再用普通话写歌词的时候,我也记着尽量配合这些用字的习惯,可是有时候我就是用一个字,也会在不同情况下去写我自己的歌。

放开不是放弃:乐趣与权力…

再上学:文化生产、产品、消费

在90年代,我过了在创作上最困难的时候,科技、合约制度和开始写普通话的歌,三方面都帮我把创作的写歌词的事业继续下去,同时我也开始念书了。

在83年我毕业的时候,我跟自己说以后不会再读书,我觉得自己不是一个读书的人,我不是一个追寻学问的人,当时我是这样想。想不到在十多年以后,我希望去多读一些书和理论的文字,帮我把我自己创作的经验比较有系统的去理解去明白,所以我就开始了先是硕士,是不是“硕士”啊?这跟广东话相差太远,不是石字旁吗?为什么你们叫“硕士”啊。

我在荷兰念的专业叫媒体研究,我还在学啊,我学到的跟我自己后来的创作或明白我的创作也有一些影响。当你去研究媒体或流行文化的时候,你不单是研究文字或歌词,你还需要研究生产的过程,当然也需要研究文本譬如歌词,很重要的你也去看看听歌的人怎么样消费,怎么去利用他们听到的歌,这是我学回来的。

我好像是一个创作的人,好像生产一些流行文化,可是同时,你们听歌的人,也是一样的在创作。每个人听到我的歌可能会听到不一样的东西,慢慢我就觉得,以前我希望你去思考这些批判这些,好像我都是一个搭桥的人,我希望把你带到我希望你去思考的地方,现在我自己觉得我更希望的是开门,我希望每个歌词都像一道门,把你引进去,你们想到的是什么,看到的是什么,就跟你自己个人的一切有关了。

现在对我来说,希望把我自己的包袱放得轻松一点,我做的是第一重的创作,交到你手上的时候,你就继续这个创作的过程。很多时候有人问我哎呀我是这样去理解你的歌词对不对啊?我觉得没有对不对,你可以说跟我当初的原因不一样,我不会说你不对,如果你可以想到更多我会更高兴。

在我开始念书的时候,我慢慢多了一重可以说是放开,我也可以让自己写一些小事情,小问题,小幸福或单纯的小感动,我都可以写。台湾地震以后,台湾写歌词的人也是我的好朋友李焯雄找我合作一首关于地震的歌,就是莫文蔚的《忽然之间》。(惊叹声)

(现场播放/莫文蔚《忽然之间》)[audio:https://www.digforfire.net/music/zhouyaohui/06.mp3|titles=忽然之间|artists=莫文蔚]

这不是地震吗?你们不觉得是说地震啊,也无所谓啊。

我开始放开一点,可以写很简单的歌,譬如这首歌。简单的说,在一个什么都好像会没有的时候,你会想起谁,这是一个很简单的思念,没有什么大的思考,没有叫你去想文化是什么,没有这些。

早几天吧,我在后海自己走的时候,有一个人在那边就唱《忽然之间》,我在网上也看到有一个人把四川地震的影像配合这首歌放在网上。这首歌,如果你要问我,我可能不会把它变成我精神里面的一首歌,可是它做了一些事情,它可能在一个人最伤心的时候帮他过了一天或几分钟,帮他表达一些语言不能表达的。这也很好,这是我一个其中的放开。

另外,帮一些年轻的歌手去写歌的时候,我也允许自己去表现自己轻松的一方面,好像是薛凯琪。我是特别的学了这个发音,可是歌名就……《糖不甩》,对吗?鼓掌啊,(掌声)我是学了好几回啊,广东话叫“糖不甩”(粤语),我就想这个“甩”跟那个“甩”,怎么可能啊。

(现场播放/薛凯琪《糖不甩》)[audio:https://www.digforfire.net/music/zhouyaohui/07.mp3|titles=糖不甩|artists=薛凯琪]

大家都认识薛凯琪吗?很可爱很甜的女孩。

我就想写一个很甜的歌。我想问大家一个问题,我们在味道上的甜和感情上的甜有什么关系?也同样是没有什么重要的或者是大思考、大问题,可是我觉得还是可以轻轻松松的去写一首这样的歌给一个这样的歌手。

最近好几年我都会去想一个问题,刚才我也说过粤语文化是越来越边缘化,我自己作为一个说粤语的人,我可以做些什么呢?其中一个方法就是找一些粤语有特别味道的词,把它写出来,好像这个“糖不甩”(粤语),甩,你们一定说不出来的,你们会说这个“甩”(粤语)字吗?很难啊,不正确,(笑声)不可能北方人可以说这句话。这个字很可爱,音调也很南方,特别是粤语,糖不甩,第几声啊?(观众:三声)这个甜品在南方,在我自己长大的时候也会吃的,可是我不敢吃太多不然就会胖,现在比较瘦,可是以前我不是太瘦的。这三个字,听起来很粤语,食品也是很南方的,正好这首歌我可以把这三个字填下去。

我希望,不懂粤语的人也觉得,哦,原来粤语是那么的有趣,然后慢慢去听一些粤语的歌。

这是我自己的一个期望。

创作的不单是生产者,也是消费者

我说是放开,我想我还是没有放弃。

在我可以做的时候,我还是很喜欢写一些大的问题,大的思考,希望可以跟听我歌的人一起去问譬如叛逆,去问什么是霸权,什么是权力,这样的问题。

这几年我和麦浚龙的合作也比较多,其中有一首叫《雌雄同体》,你可把它当作是《忘记他是她》的新版本。

(现场播放/麦浚龙《雌雄同体》)[audio:https://www.digforfire.net/music/zhouyaohui/08.mp3|titles=雌雄同体|artists=麦浚龙]

这首歌延续了我对性别的思考和疑问。我想问在这里的男生有哪一个是穿过高跟鞋的?(笑声)不用答我,可能女生也没有穿过。这首歌,我要问的就是男跟女的距离,最根本的是我跟你的距离,我怎么可以去明白你心里头的事多一点呢?如果一个男的,他穿了高跟鞋,他会不会明白这个女的多一点呢?反过来说,如果是一个女的,她开始有胡子,会不会明白男的多一点呢?如果你希望明白对方多一点的时候,我想,可能你接近他的性别,他这个年纪,他什么什么的身份,也许会多一点。

这是我在这首歌里面写的一些问题。当然到最后我想我们都很难跨越自己的界限,我还是一个男的,我还是周耀辉,可是我觉得如果有这样的一个心,希望可以跨越,已经很好。

除了在性别上面的思考,我对于流行文化还是不断的虽然不是常常的偶然写一些跟《天花乱坠》差不多的批判的作品,包括最近方大同的《爱爱爱》。

(现场播放/方大同《爱爱爱》)[audio:https://www.digforfire.net/music/zhouyaohui/09.mp3|titles=爱爱爱|artists=方大同]

在90年代以后,香港的流行歌或者是大中华的流行歌——我不能这样说,就说香港所生产的流行歌吧,很多都是情歌,其实我对情歌没有觉得它不应该存在,我不喜欢的是太多。什么事太多都不好,如果这个世界太多周耀辉的歌,我也觉得不好,不过这个情况不会出现。(笑声)

我觉得香港关于情歌是越来越多,所以我就写了一首《爱爱爱》,问的就是好像整个时代只有一句告白:就是爱,就是一定要爱。情歌跟爱情有一个很微妙的关系,我常常觉得因为我们缺乏爱,所以我们喜欢听情歌,越来越多主流爱情观的歌出现,听得多以后,我们又特别觉得我们需要爱,特别觉得自己没有爱,然后就特别需要情歌——这样的循环不断下去,代表了这个时代对爱情的一种缺乏,所以我写了这首歌。

差不多20年的时候,就是我在89年写《天花乱坠》,这个应该是07年写的《爱爱爱》(编者注:应为2006年),还是有些不一样的,譬如我写了“你闷起来也可以爱”(编者注:你闷起来我傻起来可以爱)。我想在这20年里头,我还是没有放弃对一些问题的疑问,多了一点的是我自己的宽容。在我们的社会在香港,我想在北京也一样,就是生活得很辛苦,很多人可能没有什么娱乐,唯一的娱乐就是爱情。我也可以明白,所以这首歌里除了问这些问题以外,我放多了一点的理解,这是现在的创作跟我20年前不一样的地方。

写了差不多20年,能够写歌词是我自己的一个运气,也是我不太多可是也拥有的一些权力。

到了现在,我知道这个权力很有限,非常非常的有限,可是只要我写的时候有我自己的乐趣,有一种自得其乐吧,我觉得已经很好。我也知道,在我们的世界要得到乐趣不一定是太容易的事情,我能写歌词,有我的权力,也有我的乐趣,已经是我的幸运。

Ours is essentially a tragic age, so we refuse to take it tragically.

〔我们根本就生活在一个悲剧的时代,因此我们更不可以用一个悲剧的方式来接受这个时代。〕

——Lady Chatterley’s Lover(D.H. Lawrence)

我用这句话来结束我的演讲。

最近在看《查泰莱夫人的情人》这本小说,原来第一句就是这样写,这句话正好可以代表我不断写歌词和做我自己事情的一个基本出发点吧。

当然,今天你们坐在这里,也是我一个很大很大的乐趣,谢谢你们。

下:交流部分

清华大学报告厅挤满了人,有人坐在地上。

观众:第一个问题是你有一首歌写得很奇,就是给黄耀明的《罅隙》,能不能谈谈写这首歌的感觉。

第二个问题,您和林夕先生在进入二十一世纪的时候写了很多关于“嬉戏”或者“游乐”这样的主题,但是您进入二十一世纪,回首二十世纪的时候,又非常沉醉地说“最美的仿佛已在上世纪”,这样在世纪之交的时候您是什么样的感觉?

最后一个问题,您把《喜欢你》填成了国语版的《忘记你》,完全截然不同的两种情绪,有没有和原作之间的比较?

周耀辉:譬如说呢?

观众:譬如说《喜欢你》是一种很沉醉的,《忘记你》是很轻松的,相对来说。

周耀辉:首先我要道歉,今天已经有两个人告诉我,(观众:扣子掉了一个)我没有扣到,其实因为我有一点点故意的性感,(笑声)因为它没有了,所以我不行,所以对不起。

啊,我已经忘了你的问题了。(笑声)我希望如果问的时候一个问题比较容易一点,因为我的年纪已经有一点点了。罅隙,普通话怎么说?(观众:罅隙)这是我永远都不会记得的。

你说是很奇怪的一首歌啊?我自己觉得它一点都不奇怪,可能,它跟好像譬如说《糖不甩》也有一点的类似,我对一些广东的粤语的字自己很有感觉,有时候我也说不出来。譬如说罅隙,特别是这个“隙”(Kui,粤语),普通话里有没有差不多的字或者是音啊?(观众:没有)

我觉得它很有趣,所以常常希望把它写下来,其实这不是我第一次写“罅隙”这个字,在什么歌里也出现过这两个字啊……是《净土》,里头也有出现过。

我不知道怎么解释,在广东话来说这是有一点点的裂缝,可是我觉得这一点点的裂缝可能可以变成更大的,它可以从一个很小的地方,可以变成很大的进入,或者是颠覆,然后我就用爱情的题材去写出来。

关于嬉戏的问题,前几天做访问的时候,记者问我跟黄耀明做朋友或者一起在音乐上面工作是什么感觉。

我想,我们都是希望自己继续好像是一个孩子吧,不太容易,有时候我们也不行,就是不能够完全是孩子一样去做我们的音乐,可是在更多时候我们都希望这样做。

在开始的时候我们其实想像单纯的孩子多一点,当时的放肆,想写什么就写什么;现在的一个放肆,是我们已经知道我们不是孩子,或者这个世界已经不希望我们是孩子,可是我们还是这样去做。这个分别就出现了。

所谓上世纪跟下世纪,不一定是2000年的事,其实是一个关于新旧的问题。不过,我希望刚才说了那么多以后,都有一个这样的感觉吧,就是我还是希望有机会的时候,可以继续做一个孩子,90后这样的我也希望继续去做。(笑声)

观众:你好,我想,就在您刚才谈话中我感觉到一点,您是批判流行文化的,然后呢,现在有些流行词,很多人认为格调比较低下……(笑声)

周耀辉:可以举个例子吗?(笑声)

观众:比如说《两只蝴蝶》、《香水有毒》啊,有些歌词相当不雅……

主持人:那是你说的,不是我们说的,记者不要写错。(笑声)

观众:不知道您对这个问题怎么看?依您的观点,这些歌词存在对流行曲会产生什么样的影响?

周耀辉:就像我刚才说的,我从来没有觉得有些不雅的歌词存在是有什么问题,问题可能是它太多,多到一个程度,叫我们忘了可以用其它方法去欣赏不一样的文字,这个是问题,

再简单说,如果你所谓的不雅的歌词太多的时候,我们写一些比较雅的歌词的空间就越来越少了,这个是问题。你刚才说的我都不知道它的歌词是什么,所以我不敢(去评论),这是我回应的第一部分。

第二部分,我想有时候我们要相信听歌的人,有一点我自己觉得是写歌词的人的一种权力的下放吧,就是你写的多不雅,可能听歌的人会把它变成一种比较雅的思绪和感情,也说不定。

在一个很个人的层面,我对这些所谓不雅的词看得很开,只要他们不会觉得我写得“太雅了,我不喜欢”就好了,我是这样的期望。

观众:我想问一个关于自己的私人问题,我是一个音乐的酷爱者,也是一个上班族,我也写歌,我想请教有什么途径可以让自己的创作达到专业化?我平时的作品发表在互联网上,我想知道有什么方法可以让自己进入专业的创作领域?

周耀辉:我很理解,我想这是很多人心里头的问题。

我不知道,我想在香港、内地和台湾都差不多,如果你自己已经跟做音乐的人认识,或者你已经在唱片公司工作,机会是大一点。我所认识的,好像在台湾,如果你在唱片公司做,很多他们都自己写歌词的。

如果是一个很具体的建议,可能是要先去认识唱片公司的朋友,或者你自己在唱片公司工作,这样说起来好像是很不好?可是,我们从来没有在报纸上、网上看到一个招聘广告,说聘请填词人,(笑声)有没有?没有啊!所以就是这样子,当然也慢慢出现,就是你在网上创作一些歌、歌词,有些人听、看到了会用,也有。

最后就是,继续写了。

主持人:有一个观众写的纸条,他说非常感谢周先生洋溢幽默充满睿智的演讲,然后问两个问题,一个是你的歌词多采用长句式,有的多达20个字以上,(笑声)您是否认为这种风格更利于感情的抒发?

周耀辉:有吗?(笑声)

主持人:谁可以举个例子的,有没有人认同?

观众:《广深公路》。

周耀辉:20多个字吗?可是在音乐上大多都会断句,我想最近我自己记得可能是麦浚龙的《借火》,他好像一唱就唱了43 个字。一般来说都会根据音乐把它分开来,所以我不知道20多个字用长句是不是我的一个风格。

我想,更多人说其实是我的比较支离破碎的写法。

主持人:第二个问题是,歌词是一气呵成好,还是分上下断式好,你刚才已经回答了,因为歌词真的是根据音乐来写的。第三个是,你认为大陆词人有哪些不足?(笑声)

周耀辉:我认识不多,我来北京以后我听了很多不是主流的,去了一些很小的场地,譬如说我听过周云蓬,我觉得他很好啊,然后我也听了小河。我觉得在北京很多不是主流的,可是他们写的歌词非常非常好,有时候我听了我觉得,哎呀怎么我写不出来。我希望可以多听多看他们的歌词,也希望可以跟他们多一些交流,这也是我来北京的目的。刚才你问他们有什么不足,我不敢说他们有不足,我不敢这样说。

观众:今天的主题是《我,我们和我们的流行曲》,我想了解您心目当中流行音乐的定义,或者对流行的定义。

周耀辉:这是最难的。其实我小时候是个很内向的人,好像看得出来还是看不出来啊?(笑声)我说普通话可能不是太听得到,可是,我说粤语是个说得很清楚的一个人。我在小学的时候老师都找我做辩论的比赛,一般来说辩论的时候要把某句话的每一个定义列出来,每一次在这方面我都是最弱的。所以你问我流行音乐的定义,可能最简单就是它流行了。所谓流行很难说了,在小圈子里流行,或者在整个中国当年最流行的歌才算流行呢?

我也不敢说,特别现在中国华语歌,可能一首歌有好几百万人听过,这算是流行,还是要十三亿人听过才算是流行?好像现在我自己觉得不太流行的歌,你们都听过,而且可以和我一起唱。所以,我一般都是用一个比较笼统的看法。

观众:刚才在休息的时候播放了《阿姆斯特丹》,歌词说Anthony很难得去找你,我想知道这个一个什么样的故事?(笑声)

周耀辉:你是什么娱乐版的记者?(笑声)

观众:然后,我想知道不管是作为艺人、歌手还是男生,你心目中你眼中看到的Anthony是个什么样子的人?因为去年平安夜在他的演唱会我也有见到你,这是第二次见你。

周耀辉:感觉怎么样呢?(笑声)

观众:这一次更帅。

周耀辉:其实第二个问题刚才我差不多已经答了,就是我们在某一方面很像,都是努力保持好像一个小孩子的心态,对很多事情都会问,都会好奇。当然,他长得好漂亮,(笑声)这是我跟他最大的不同了,(笑声)这是为什么我还是写歌词不会做演唱会的,唯一的一个原因。(笑声、掌声)

我当时认识他的时候,他给我的感觉是他好漂亮,他对音乐的认识很多。他是我们一群人中的宠儿,因为他漂亮,漂亮的人就会有这样的一个优势。

我曾经这样写,他就像是一个雕塑,好像是我不可以碰的,或者是很多人都不敢碰的。后来我们去黄山的时候,跟他一起,慢慢我觉得,他还是一个雕塑,他还是很漂亮,可是这个雕塑里面有很多的裂痕,我想他是曾经裂过的。慢慢慢慢我就知道,在我们的过去都有一些类似的地方,这就是我对黄耀明的一个印象吧。

你第一个问题是关于《阿姆斯特丹》的故事。

其实他也很少去什么地方找什么人的,(笑声)让我想想是不是正确……对啊,因为其实这个是我不做艺人的另外一个原因,就是我觉得他们会失去很多的自由。他一直在香港都是工作,不工作的时候人家还是当他是艺人啊,他是很难得有所谓自由的时间。

他说来阿姆斯特丹已经说了很长的时间,更重要是他希望可以有一段一个人旅行的时间。那么刚好那一次,他先去了非洲做一个探访,刚好可以过来——也不是刚好,他要安排啊。

我想我们是想有一段时间是可以真的是这样的一起吧,每一次我回到香港的时候都会跟他聊,聊得很开心,可是都不是住在一起的感觉。第一次是在黄山的时候,第二次是到上海的时候,我们一起去旅行,这次是第三次,就是由早上到晚上,不是全部时间都是在一起,那我们都会疯了。(笑声)

可是这个机会很难得,我想不单是我跟黄耀明,可能80后的人还不会有这样强的感觉,因为你们还在念书,你们还会一起去渡假或者怎么样,可是到了你工作比较忙以后,你会发现你跟你的朋友真的是有好几天在一起的机会越来越少。所以,他就安排了这个旅程,我们聊了很多很多,所以后来我们觉得一定要为这个城市、这次见面写一首歌。

演讲结束,周耀辉与观众现场交流。

观众:我想问你长居在荷兰,周围的生活节奏和周围环境都在另一个国度,那你怎么进行粤语和国语的创作?

周耀辉:我也说不清,因为有时候我也觉得自己是很混乱的。早上我起来就看荷语的报纸,跟香港的朋友电邮的时候都是用英语,我还会上网看香港的报纸,看看有什么事情发生,特别是八卦的,(笑声)最喜欢。

然后开始写歌词,可能是粤语可能是普通话,差不多下午的时候我就转了,不但是转了写词人的身份变成学术研究的人,语言也改变了,变成英语。

不好的地方,就是有时候香港突然流行的字,我不知道,我要比较努力的故意的去把它找回来。就好像我在北京的时候,我就发现了80后这个词,我又发现了你们说牛什么什么的,(笑声)如果我不住在这里,可能我不知道你们现在流行的话是什么,还可以教我一句吗?还有什么北京流行的?

观众:靠谱。

周耀辉:靠谱儿,(笑声)是什么意思啊?不是粗语吧?

观众:比较可靠的意思。

周耀辉:OK,我会等一下再学,太难了。

观众:我想问您平时听流行音乐吗?或者听什么样的流行音乐?因为文学创作一般都需要灵感,你写这些歌词仅仅是自己由感而发,还是也需要从别人的歌里寻找灵感呢?如果您听的话,有没有特别钟意的歌手?

周耀辉:她的才是长句式。(笑声)

主持人:利于抒发感情。(笑声)

周耀辉:刚才是一个问题还是三个问题?嗯,不如这样说吧,就是为什么我不回到香港去,好像你不在香港或者不在一个中文的环境里头,可能会失去了一些流行文字的把握。可是我还是选择留在阿姆斯特丹,因为,它给我很多的空间,这些空间跟时间让我可以生活,然后在生活里包括跟朋友见面,有时间跟陌生人可以谈半天,去看展览,去看电影,去听音乐,这些都是我所谓的灵感。

我一般都会有一个小本子,把我想到的或者是我觉得有意思的字或问题写上去,然后有时候把它写出来变成我的歌词。有时候也很单纯,就是我听到有一首歌的时候,有时候会把本子里写的东西再看一次有什么可以写进去,有时候听到歌词以后很快觉得可以写一些什么样的东西。可是究竟是怎么样的一个过程,怎么会发生的一个过程,我不知道。

那天我在北京学了另外一个普通话——发酵,我平常的生活听了看了感觉了很多到我里头,我是这样的相信,它在我里头就有一个发酵的过程,有一天它会变成一些东西跑出来。

我是这样相信。

主持人:她刚才有一个问题是说,你喜欢哪个歌手,除了大家都知道的?(笑声)

周耀辉:大家不一定知道啊。(笑声)

除了大家知道的之外,我是没有什么特别的,只是当时我碰到一些觉得有趣的音乐,我都会在那个时候听得很多,然后忽然有时候想把它再拿出来听也说一定。譬如说那天我在D22听了周云蓬,然后我买了他的专辑,以后我就听了很多很多遍,可以说最近我最喜欢的就是周云蓬了。

观众:我个人觉得香港的流行音乐相比台湾、内地来讲在用词或以说内容更加大胆或者尖刻一点,然后好像主流情歌也会比台湾同样主流的稍微另类一点,您作为香港人怎样看待?

周耀辉:我来了北京以后特别想得多这个问题,其中一个原因就是奥运。我在很多地方都看到很多很多的口号,都是不一样的可是差不多“同一个世界”、“文明”啊,什么都是文明的。

然后在地震以后我也看到一些赈灾的表演,我特别惊讶的是看到一些诗歌的朗诵,他们用的一些字对我这个香港人来说非常的煽情,情感是非常非常浓的一些文字,导向性也很强——它要告诉你是怎么样的一个感情是非常明显的。

台湾,在我自己成长的时候,我们对台湾的文字常常有一个好像觉得他们的文字泛滥,听得懂吗?(观众:听得懂)然后他们写书签式的文字写得非常好,明白吗?他们叫文案,(观众:哦)他们做文案做得非常好,有时候是太好了。

我想有一个原因,在台湾,用普通话去写歌词跟粤语其中一个很大的不一样,就是粤语要“啱音”(编者注:粤语歌词的填写,每个字的音调必须跟旋律相同),听得懂吗?

主持人:就是粤语要根据音调填适合的词,某个音只适合某一类音调的词。

周耀辉:所以,如果你在用普通话写歌的时候,你想到什么句子都可以写下去,譬如说“爱上一个不回家的人,等待一扇不开启的门”,只要你想得到就可以写下去。所以有时候,我是说有时候,它不代表一定要写这样的歌词,可有时候它很容易写一些情感很丰富的歌词,因为可以写下去。它就有这样一种修辞学上的方法。

可是写粤语歌不行啊,如果我想到“爱上一个不回家的人,等待一扇不开启的门”,我写不下去啊,因为粤语每一个字的音调都要跟这个旋律的音调都要配合,那么我就一定要把本来说话的方法打破,这也是有一些人说广东歌词的诗性比较强一点,因为没有其它选择。我不可以想到什么就写下去,所以它是一个限制,可是它也是一种空间,我一定要另外找一个方法去写我的中文,所以就变成可能你说的所谓另类的感觉。

主持人:其实有点像古时候填宋词,有一个词的规则,有词律,要依律而填,不是说你想写哪句话就写哪句话,广东话就有这样一个特点。

周耀辉:对,譬如说在普通话歌词,譬如“我的流行歌”中的“的”,一般都可以写下去,所以你应该写下去。譬如说我开始用普通话写歌词的时候,他就说这不是一般我们会说的句子,因为你没有把这个“的”写下去。可是在粤语歌就很普遍,就是我不可以把“的”写下去,就不写了,真没所谓,把它一句话的逻辑调过来也没有什么问题,我们都习惯。可是如果是用普通话写的,你要很小心,因为他们都会说一般我们不会这样说的。(笑声)

主持人:广东话就是戴着脚链跳舞,必须得有一个规则。

周耀辉:香港歌从来不会这样说的——啊,我们粤语不会这样说的,因为我们粤语歌的歌词根本都不是我们平常用粤语说的话。这是跟台湾、内地的歌最大的不一样。

当然,现在好像方文山写的歌词也不是一般人说的了,对吗?(笑声)可是在方文山出现以前,很多人都是这样的,就是你要写一般人说的话,可是我觉得好像有一点无聊嘛。(笑声)

观众:为什么你会给关心妍写《白先勇》这首歌呢?这首歌的创作背景。

主持人:创意是哪里来的?

周耀辉:为什么,嗯,因为这个专辑我是第一次跟关心妍合作,其实我现在写歌词的情况都是这样,如果有一个新的歌手或者是制作人找我,我会预料他想周耀辉写周耀辉的字。所以,并心妍一般来说她会唱一些悲情的哭天抢地的歌,(笑声)这是我觉得。她找我写的时候,我就觉得,啊,她想做些不一样的。所以,里面就写了一些不算很另类可是我想可以把她变得成熟一点,一个会思想的人,有性格的人,所以我觉得《白先勇》可以放上去。

观众:刚才听你谈话中的小细节,都说你跟明哥好像相交甚笃,我记得你以前写过一篇很可爱的小文章,说明哥是个很慷慨的人,(观众席:林奕华)然后说会给他打对方付费的电话……(观众席:那是林奕华。)

周耀辉:哈哈,他们都知道不是我写的。

主持人:林奕华在伦敦,周耀辉在阿姆斯特丹。(笑声)

观众:我想知道你最喜欢明哥哪首歌,还有明哥最喜欢您给他填的哪首词?

周耀辉:第二个问题我想你还是问他好一点。(笑声)可是第一个问题也还是不要问我好了,太难了,太难了,我想基本上我跟他合作的我全部都很喜欢。

观众席:我们也是!

主持人:凡是涉及“最”这种问题是最难的。

周耀辉:我是最不愿意答。

观众:周先生你好,在您的创作过程中,市场和内心的感觉发生冲突的时候,您是怎么解决的?我说的市场包括出品人等等其它因素。

周耀辉:我刚才说了我开始的时候有运气与达明、黄耀明合作比较多,很快的差不多两张专辑就已经看到周耀辉是怎么样写歌词的人,后来出现一些错误,跟一些新的制作人合作,写不到他们要求的那些歌词,我的字越写越小。

主持人:越写越少。(笑声)

周耀辉:嗯,我的意思是越写年纪越小。(笑声)

我觉得基本上对我来说压力不算太大,因为他们基本上都知道我是谁,到最近这几年也是一样,他们都知道,他就是写这些歌词的人,所以,我是觉得这个冲突还不是太大。有时候出现的时候,应该这样说,我还没有碰到一个情况就是我觉得好像昧着良心去写歌词,这个情况好像还没有出现过。

观众:问个不太音乐的问题,我想谈你自己的名字,周耀辉,因为我也看了你的名字在各种各样的作品里,看了很多年,然后呢,刚才也听说你对中文的文字很在意很迷恋,所以想听你谈谈自己的名字,周耀辉。

周耀辉:其实我很不喜欢自己的名字,(笑声)我是觉得太光了,不是吗?

我常常跟黄耀明说,我们的名字特别的配合。(笑声)我小时候非常不喜欢自己的名字,一方面是因为它很土,很光,笔划特别多。小时候我们做错事,会罚抄名字,(笑声)你看周耀辉这个名字,还好周补救了一点,可是它很难写,写一百次“周耀辉”你想想啊。(笑声)

小时候我不喜欢我的名字,每一次听见我的名字都觉得,哎呀最好这个不是我。(笑声)当然后来自己大了以后,对自己其它不满意的地方一样,开始接受,发现它也可能有一些好的地方。其实我也忘了我为什么没改笔名,后来在上海我第一次后悔没有改笔名。

观众:因为签名。

周耀辉:对,因为签名。你看林夕,(笑声)他是很聪明,应该这样说他可能一开始就知道自己会红,(笑声)我一开始没有想到自己会红,哦,其实我也不是太红。(笑声)

我也不知道,可能是因为我从来都觉得我是周耀辉。我最记得是在大学的时候,我很喜欢电影,很喜欢戏剧,所以我尝试演戏,做了《推销员之死》里面很小的一个角色,可是我在此以后知道我不是一个演戏的人,因为我放不下我自己,所以在我写歌词写文章的时候,从来没有用过笔名。我是这样的接受了这就是周耀辉。(掌声)

观众:我记得你刚才演讲的时候提到台湾滚石邀你写歌,看中的是你香港身份带来的视角和思维,没有继续讲下去。我想问的是你觉得他们认为的香港思维与视角是什么?还有就是你在河南(荷兰)居住很多年了,你看中河南(荷兰)的哪一点?(笑声)

周耀辉:你是香港人啊?(笑声)我最喜欢听到不纯正的普通话了。(笑声)

不是台湾滚石找我的,其实当时我是觉得应该多用普通话写歌词,多跟台湾公司合作,所以在宝丽金以后,合约差不多的时候我就与滚石的人商量,他们也觉得我可以,所以就换了这个公司,多一点写莫文蔚这些歌词。然后第二个问题是,香港的思维啊?

观众:我的意思是说,您说到姚谦,看中你香港身份带来的视角和思维,我想知道哪一些歌词体现了这样的观点?

周耀辉:我也不知道具体来说是什么,可能要再见到姚谦的时候会问他,当时听到很开心就是了,没有问他其实是什么。

我想其中一些,我不太喜欢一概而论的,譬如说吧,香港人的爱情可能比较现实一点,台湾不会这样子,好像有时候我写台湾女生的歌词,他们给我的所谓文案中会说这是一个“都会女子”,明白吗?(笑声)你们都是都会女子。好,都会女子,我的了解就是她应该很独立,知道自己在想什么,她在社会里有自己的工作,有自己的一套。后来他们说,可不可以少一点独立,多一点温柔?(笑声)我想在台湾,现在可能不一样,我说的是当时的时候,这些可能也带着一些香港跟台湾对男的对女的不一样的文化上的差异。

主持人:第二个问题,你看中荷兰哪一点?

观众:我的意思是说,你一直在荷兰,香港还是约你写歌,他们看中您哪一点?

周耀辉:你看我多好。(笑声)

主持人:长得又帅。(笑声)

周耀辉:我不知道啊,其实刚才也说过,客气嘛,现在可以很方便。他们说其实要找周耀辉比找林夕、黄伟文更容易。因为他们有他们的手机,可是他们不听啊,(笑声)他们也不回啊。他们没有我手机的号码,他们只发电邮,或者打电话到我家,然后我家的电话答录机是一直开着的,我会回啊,我会打电话跟他们联系啊。(笑声)可能他们看中我这个,我是个有责任心的人啊。(笑声、掌声)

另外一个我不知道是不是责任心,我都有一个很怪的习惯,如果我答应他们,譬如6月10号完成这个歌词,我就一定会在6月10号。这些当然都不是最重要的,最重要的是我写的歌词他们喜欢吧。(笑声、掌声)

观众:你好,您在书中说到会跟香港的一些青春偶像合作,您会借着他们的市场去写一些您认为重要的事情,我想如果你与大陆的歌手或青春偶像有更多合作,您觉得值得写的重要的事情有哪些?

周耀辉:我想每一次可能不一样吧。其实我与超女也有合作过,我想我还是按照我自己的方法去写,我还是希望与其它一般的爱情观念有不一样的地方,还是这句话,在普通话里有没有“事到如今”这一句?(观众:有)事到如今,就是他们找我的时候,他们应该知道我写的是什么,所以应该不会勉强我写其实不找我写更好的事情,所以基本上不会太麻烦。我跟内地的合作不算太多,如果他们找我,我希望还是按照我自己有兴趣的去写。

观众:第一个不是问题,而是感受,您看起来特别年轻。(笑声)

周耀辉:谢谢你啊,可是我是60后的。(笑声)

观众:一点都不像。大家知道林夕特别喜欢打麻将,(笑声),他的很多词是在牌桌上写出来的,包括给王菲的。您在写词的时候有什么奇特的经历吗?还有您在不工作的时候喜欢做什么?

周耀辉:我看起来比较年轻,可能是因为我不打麻将吧。(笑声)

我常说我办的演讲不应该是写歌词的,而是应该怎么样去美容啊护肤啊,你们会来听吗?(观众:会)没有,我一般的生活是怎么样,你的意思是?

主持人:有什么特别的爱好?

周耀辉:特别的爱好啊,嗯,我很喜欢看电影,我到现在起码坚持一个礼拜看一个电影,去电影院看的,不是非法下载的,(笑声)这是80后会做的事。哦,不会啊?你们都不会。

我没有什么特别的爱好,应该这样讲,我有很多的方法我都会觉得很开心,这也是我常常跟年轻人就好像你们啊,一个语重心长的教训,就是觉得应该在年纪轻的时候学很多很多不一样的方法教自己快乐。

观众:现在你快乐吗?

周耀辉:现在我很快乐,今天特别快乐。(掌声)谢谢你们给我快乐。好像我心情不好的时候,他们都问我写歌词的人是不是情绪都比较波动啊,或者怎么样,我想,这可能是大家对写歌词的人比较浪漫的误会吧。起码我有方法让自己生活得比较快乐,有时候我也会不开心,可是我不开心的时候也很简单啊,譬如说我去弄两个方便面,然后我就会很开心了。

主持人:为什么是两个呢?

周耀辉:一个我觉得是基本的,是吗?(笑声)两个好像是奖给我的,(掌声)所以你看我是一个很简单的人,我的要求很简单。可是对于比较复杂的方法去得到快乐,我也会啊,所以最好不要只相信一个方法让自己快乐。

主持人:又有一个朋友写了一个纸条,说我总是看不到他举手,不好意思。他问周先生刚才提到在语言之间转换身份,那么在做学术和写歌词之间需要身份转换吗?

周耀辉:这是我一开始说的,我觉得这两个身份的融合需要多一点,不是转换。

转换也没有什么太难的,把我的一段时间分割,分开来两部分:上午我就写歌词,写到差不多一点钟的时候,或者是两点钟,看我当时的感觉如何,我就变成了一个做学术研究的人,就是这样的一个转换。

当然它也有困难的地方,就是写歌词需要很集中,它最长可能是一百字吧,写学术的文章可能要一万字,有时候我觉得这方面的毅力我还要去学。写歌词二十年,我很懂得很快就可以把自己进入音乐里头很集中很集中去写去想,变成一首歌词。可是,到现在我还在学慢慢慢慢的去看一些书看一些论文,去消化一些我看到的意念,然后又再慢慢慢慢坐下来写一篇一万字的文章,我还需要去学习当中的技巧。

观众:我有两个问题,大家都比较喜欢你给达明、黄耀明写的歌词,我更喜欢你给卢巧音《天演论》写的歌词,这里面有个身份转换的问题——我觉得这张唱片与达明的《神经》比较像,我觉得这是二十年来最像的两张专辑,但是不同的地方它是从女性的角度看待社会,你怎么转换自己的身份?第二个问题是能不能比较一下您与林夕、黄伟文的风格不同?(笑声)

周耀辉:你要害我啊?(笑声)

先答第一个吧。我也没有故意去想这是男的或者是女的,反正他们都是很具体的一个人,特别是你刚才提到的卢巧音,因为我从她第二张专辑已经开始合作,我跟很多的艺人都没有直接的接触,她是例外的一个。所以,对我来说,她是卢巧音。我就根据她这个人、她的音乐去写我的歌词。当然你说的超越常常都需要我的努力,譬如说,卢巧音,很清楚是一个女歌手吧,是一个女生吧,可是,我还是不希望女生就应该用某一种方法去写。性别以外,

另外一个超越我觉得其实更困难,就是年纪。

我是60后啊,你们是80后,很多歌手他们现在都是80后了,我怎么样超越我自己的年纪,去明白他们的世界,用他们的语言,他们关心的东西,去写一些我自己的看法,这个也需要超越,也不容易。

至于你问我与林夕、黄伟文,其实我更希望多看一点这样的文章,(笑声)这是真的,不是因为我不想答这个问题,因为可以有一个距离去看我们三个人不同的文字,可能更好。

如果我要回答你,就是我觉得在香港的流行歌词有我们三个人,是非常好的一件事。(掌声)

观众:我问一个工作的问题,有没有拖欠过歌词,交歌词的时候有没有觉得自己写得很不好会被撤稿重写?

周耀辉:当然了,第二个一直都有,最近是比较少了。(笑声)也是因为他们应该越来越知道我写什么,所以错误的机会越来越少。如果你说拖稿的意思是我答应了你这个日子,我不会给你呢,这个情况我怀疑好像没出现过。(观众:哇!)因为我会跟他说你要6月10号我不行,因为7号我在清华有个演讲,(笑声)我是真的这样说,你还是去找其它人啊。因为我不想跟他说了,到时候我交不出来,我过不到自己。所以我现在还跟他们说,一是你给我另外一个日期,或者你去找另外的一个人。

观众:那有没有到了期限,但是你没有交过去,别人打电话给你催稿?

周耀辉:没有啊,因为我其实都已经知道譬如说6月10号,我一般都在9号交给他们,还有比如我8号已经写好了,到了10号才给他们。因为给他们更多的时间,他们可能有更多的意见,所以要留在最后。(笑声)不要说出去啊。所以好像没有这样的情况。还有就是他们会担心10号给不到他们,他们会打电话过来,是不是真的10号?录音室、歌手都约好了。可是我都说不要担心。

主持人:刚才递上来一张纸条,这个问题有些沉重:刚才周耀辉先生演讲里面提到粤语文化受到边缘化对待,然后这位歌迷提到三个现状,这也是很现实的:华语乐坛最有影响的周杰伦、蔡依林都是台湾人,一线好像已经没有香港新人,这可能是对比四大天王时代;第二个是说内地音乐风云榜今年开始取消粤语歌单元,这是内地比较多人注意的榜;第三是现在年轻人听歌越来越网络化,网络化是说听歌只是背景,而不是像以前那样买来卡带拿起歌词来听,他是听MP3,看不到歌词,这种情况底下,粤语歌真的会慢慢边缘化,你怎么看这个问题?

周耀辉:也是这句,事到如今,我觉得粤语歌边缘化现象也不是我一个人可以改变,我也不是特别想改变,因为这是时代、历史的一个过程。

我对待粤语文化有点像是我自己的孩子,我对自己孩子的未来还是有我的担心,可是我觉得还是要对他有信心,觉得他可以活下去,觉得他会活得更好。一方面是担心,一方面是我应该有信心,中间我也会尽我的能力,去做一些事让他活得更好,所以我还是在努力写我的粤语歌词,希望粤语歌词还是在中文那么多的歌词里头,还是有它自己存在的价值,这个是我自己可以做的事情。

另外的很难说了,就看这个时代怎么变化,要看你们,是吗?你们怎么样去看待粤语歌,也是一个会影响粤语歌怎么样去发展的很重要的因素。

这个榜啊同样是这样的,我想,如果继续十年后,我再到清华的时候,也有一群人可以坐在这里,我们一起再谈,粤语歌也好,普通话的也好,我觉得,就是继续还有粤语歌啦。(掌声)

主持人:就是让时间去证明。

周耀辉:对,时间证明,在里头工作的人,包括我在内,尽我们的努力去做了。刚才你还提到网络,也是一样,就是我觉得他们自己的文化,网上的文化自己会发展,好像你们都听很多网上的歌,不是吗?

观众:没有。

周耀辉:没有?应该这样说,有些网上听歌的人,他们不理会歌词,OK,可是还是有一些人会留意歌词,然后还是有一些人他们不是在网上,而是买专辑,他们还用心去看CD里的歌词,还是有这样的一些人。

可能因为我从来都是在香港写歌词,人的数目不是太多,所以我不需要好几百万人听我的歌,我已经很满足,有几千人也是很好的事情,所以,我不是太担心网上这个情况。

主持人:用时间去证明,看看粤语歌会怎么发展,然后今天时间已经到了。

周耀辉:我其实要感谢很多人,我的感谢不是颁奖礼里头的感谢,我是真的心里头要感谢。

(编者注:其它感谢过程略)如果还有时间,我还想感谢一个人,其实我一直没有感谢他。刚才你们说在荷兰啊,其实我在荷兰一个人也是很孤单,可是我有一个好朋友,他在荷兰给我有一种好像是家也好像是异乡的感觉,这个又是家又是异乡的感觉,这样一个条件,这样一个氛围,就让我起码在过去十年的时候,我可以继续写现在一些你们都喜欢的歌词,我要感谢高伟云。(掌声)

还要谢谢你们,我是再一次的感谢你们,对于我这个在很远很远地方写歌词的人,有机会能够在这里听到你们,告诉我还是应该写下去,谢谢你们。(掌声)

“蕃书仔”(粤语)——应该是“番薯仔”,就是如同地瓜一样的底层。

《一个人在途上》从大学听到美国,——没有想到会在掘火上听到。过去总是在广州珠海穿梭大巴的窗边上一个人独占了两个位子然后塞上耳塞眼神失焦。

我原本写的是"蕃薯仔",周耀辉校对改为"蕃书仔"。

一首歌一段回忆,希望这个空间可以继续无界限,比心宽阔。

谢谢胡总的细致排版,很感人。

这样!

看得好感动⋯⋯能有这样的讲谈真好啊。

无风看来咱们是校友啊,难道还是同届?

啥?我07毕业⋯⋯校友倒是遍地开花!母校万岁!~

“我没有什么特别的爱好,应该这样讲,我有很多的方法我都会觉得很开心,这也是我常常跟年轻人就好像你们啊,一个语重心长的教训,就是觉得应该在年纪轻的时候学很多很多不一样的方法教自己快乐。”

:)

[…] Quoted: https://www.digforfire.net/?p=5371 #gallery-36-2 { margin: auto; } #gallery-36-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-36-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-36-2 .gallery-caption { margin-left: 0; } […]

“蕃书仔”是没错的。

以前看黄志华的文章有写到:“當時香港有很多以英語為日常教學語言的學校,人們把這些學校的學生稱為「番書仔」。”