“完整电影”新释 ——是本体论还是意向性?

(本文發表於《電影藝術》時是刪減版,刪了約5000字,這裡刊登的是完整版。)

在Youtube上聆听波里尼弹奏的萧邦《夜曲》,下方的评论里头有个网友批评波里尼过大的呼吸声破坏了这些曲子。

事实上,在录音技术高超的年代里,有时候我们甚至可以在乐音之间同时听到乐手变更把位的细微摩擦声,这当然是室内乐曲比较常发生的情形,比如塔卡契弦乐四重奏所演奏的贝多芬晚期弦乐四重奏,就经常能听到翻乐谱或者弓触弦的声音;更不用说古尔德弹琴时不只呼吸声,他还跟着哼唱呢!

这件事让我不由得思考这样的问题:乐曲作为一个依赖“他律”的艺术品,以乐谱形式存在本身就“有待完成”,这个前提是,它虽然在成为乐谱时已经是第一种完成的样貌,却又是未完成的基本型态。演奏者再进一步落实曲子的二次存在,演奏者当然也就成为作品的一部分;进而,当演奏被录制下来,自然就成为乐曲的第三性。至此它已经允许(以尽可能不被更动的形式)被流传;但哪怕乐曲到了第三样貌却仍旧未完成,就是因为没有任何一次的演奏以及录音能够声称达到乐曲最权威、最完美的呈现风貌。卡萨尔斯对巴哈《无伴奏大提琴》的反差与间断性演绎一直都是权威之作,但是限于录音技术使得细节表现不明确,即像是表现主义式的光影缺乏了灰阶的过渡一般。

因此当我们拿乐曲的第二性来思考,依然存在一个两难的局势:听者当然也有诠释乐曲的权力,假如无法透过阅读乐谱,那就只能透过聆听来解读、诠释乐曲;聆听也是一种特权。作为诠释者的演奏者同时化为了作品的一部分,自然也有解读与被解读的必然(和权利)。古尔德很可能在巴哈乐曲本身的机械性之中,透过精准的节奏“再现”了巴哈乐曲的精神,但同时为了不让自己沦为匿名状态,或者可能更在于展现音乐为他带来的极大欢愉,才在录音过程中允许了吟唱声一起被录制下来;虽说这样的问题已经被他本人四两拨千金地略过。(注1)

同时,我们若这么看待录音为听者带来的另一层“附加价值”——(第二性的)制造过程与成形几乎是同步的——又如何?因第二、三性的另一面——聆听与绵延活动——的叁与而完善了这二、三性,难道不是皆大欢喜的事情吗?因为究其实,对多数无法读谱的听众来说,听众依赖诠释者进行的艺术解读已经进行一次过滤了,听者便不可能保证自己诠释的权力/利;唯有/只能透过选择自己偏爱的诠释方式(有时甚至根本找不到满意的)来确认自主性而已。

基于作品与接收者之间存在着各种复杂且微妙的关系,我们又如何去辨识究竟什么是纯属作品乃至它所属领域的最本质的特性?或者,这其中又含有多少是由接收者自行指定的样貌?本文拟将透过几则“轶事”来拼凑一个关於电影“本体论”的真相,最终或许会发现,那个东西也许始终都不存在。我们先从一件足以让电影学子们感到震惊的轶事开始。

“隐藏摄影机”的启示

《意大利电影》的作者大逆不道地在书中质疑(在理论史上有如神一般存在的)巴赞对《偷自行车的人》之论述有其瑕疵。他举证历历的是片中主人公里奇的自行车被偷一戏,就动用了六架摄影机,他以此例强调在德•西卡的影片中,从来都是经过严密的规划而不存在业馀成分,而且“他的电影中往往隐藏着不容置疑的暗示,它们应首先当作艺术作品——现实的错觉假象——而不只是意大利社会的影子”。(注2)这段话是在反驳巴赞对于影片剧作上给人的即兴印象。(注3)确实,巴赞在〈评《偷自行车的人》〉一文中多少看得出因为战后的意大利实情而导引/误导他对意大利电影现况的总体描述,也许失之偏颇,比如他以为当时的意大利电影“全部采用街头实景”、演员则“任何人都不具备戏剧或电影的半点经验”(注4)不过,就算讲出这样的话,但巴赞真的是这么糊涂的人吗?我们不妨先绕个道。

影史着名的公案:巴赞拿《公民凯恩》(以及同时期几部好莱坞出品)作为一个很重要的指标来谈电影的现实主义发展倾向,可是有太多证据指出这部片许多关於纵深场面的表现,往往是通过后期效果达成。比方说签署过继合约书时,窗外叫嚣的小凯恩所处的雪景其实是背景放映法,即事先拍好,然後在拍摄这签合约的场室戏时,再将小凯恩的影像投射在窗外的背景上。另外巴赞经常讲述的另一场戏——苏珊喝安眠药企图自杀的戏——也是一样让观众透过深景深镜头看到的画面,其实前景那偌大的杯子与汤匙是另一个影像叠加上去的。

然而在一篇名为〈《公民凯恩》的技术〉文章中,巴赞开宗明义就表明这部片的“深景深”都是在摄影棚里制造出来的,重点在于它呈现的方式是接近现实情况(或者说,接近现实要求人们进行感知的模式):“在这里刻意达到的目的是全然现实主义的,一种考虑到现实就像它同质且不可分化,又如银幕所有方位都有着相同宿命的方式。”(注5)事实上,正是因为导演威尔斯采用了叠印手法反而规避了表现主义的策略:我们试想如果苏珊饮药这场戏换做是希区柯克掌镜,不难想像这将是一个不靠叠印完成的场景,唯独,前景的杯子跟汤匙将会以巨大的道具来代替,用以“表现”它们的在场,同时确保观众没有错过这个细节。恰好相反,在巴赞看来,威尔斯使用纵深镜头的调度最主要就在于“把意义含糊的特点重新引入影像结构之中”,(注6)这当然是与古典剪接的用意相反,他以为“这类(我称之为分析性)剪接从来不在银幕上同时呈现两样东西。……摄影机根据这场戏的戏剧重心来剪开,为我们挑选此时此刻该看到的东西。”(注7)所以“意向的含糊性和解释的不明确性首先已包含在影像本身的构图中”,(注8)这麽一来自然会让“观众在看电影时不得不应用自己的聪明才智自行思考,使他从影片的表面结构直接领会真实中本体的矛盾心理。”(注9)

关于巴赞上述这种种倡议有一个前提,他之所以特重观众自主思考,那是因为身为那个年代的影评人,巴赞与他主办的《电影手册》所背负的职责在于透过影评建立一些美学标准(而非铁则)并且透过这些书写活动来教育他们的读者,希望透过提升读者(观众)的审美素质反过来要求电影的品质。因此他不要那种替观众做好思想活动的强制性蒙太奇,宁可选择要让观众花脑力的纵深场面调度。

然而,尽管巴赞有他一些美学倡导的坚持,不过并不表示他不去检视自己的论述。比如他因为与威尔斯访谈之后修正了书中一些论述,(注10)但是他在另外一些地方试图说明美国电影的叙述(特别专指《公民凯恩》的“非线性”叙事)是如何受到同代文学(如多斯•帕索斯)的影响,就算威尔斯已明确向他表示从未读过多斯•帕索斯的作品,巴赞也不觉得这个论点需要修改,实在是帕索斯的创作很可能也受到电影影响,而两者之间最终形成的辩证关系也因此非常不明显。(注11)他在文中仍保留了这些可议之处,很显然就在凸显出这些论述背後的含意,简单来说,刻意透过错误来引导读者思考。

无论如何,作为一个经常采访影人也经常到拍摄实地叁访的影评人,巴赞不可能对拍摄流程陌生。在他编辑最初的四卷本《电影是什麽?》时,我们仍可从字句中感受到他在选编时确有修饰过内容。那麽,相隔了10年,当他在面对德•西卡后来的转变,以及可能有更多资料可供叁考的前提下,依旧不改这些日后必定存在争议的文字,难道不是有意为之?没错,很可能基於对德•西卡兴趣变淡,以致於在手提录音机日渐普及之后,《电影手册》始大量访问影人之际,德•西卡却没能成为座上宾,已经很清楚表明了编辑部的态度——那时候他们几乎全心投入罗西里尼的电影世界中(注12)——,倘若当时放下偏见去问问德•西卡,或许是有机会让巴赞修改他最终的定稿也说不定。

总之,让我们再回到邦达内拉与巴赞之间的争议吧!

我们首先看一下邦达内拉关於“这部作品的现实主义框架,并不是建立在对情节的即席创作或是记录方式上,而在于对情节的仔细规划”(注13)的说法。这得检视一下《偷自行车的人》在情节上的大概样貌,我们直接跳到车被偷了之后的情节,与寻车相关的行动用英文标示区隔:A.报案;B.夜晚去“工人俱乐部”寻求协助;C.清晨市集,(下雨)布鲁诺跌倒,躲雨、德国修士;D.老先生,布鲁诺撒尿,街上,教堂,为了没吃上教堂救济的菜汤,里奇打了布鲁诺,桥边,有小孩溺水,“把外套穿好!”,餐馆;E.算命婆,贼,贼家人,贼装病,搜贼家;F.里奇偷车。之所以我们要进行这样的概括,主要想更具体地来讨论这部片在剧作上如何规划它的行动。按照我这里粗略的归纳,真正与寻车有关的行动有六项,基本上从A到C几乎都是“寻常”设计,真正开始从主行动岔开的,都是集中在D段之后,也就是在似乎掌握了一丝线索——也就是一个微弱希望——之后才开始进入“正题”,其实这个正题是在父亲与儿子之间的关系,而非寻车。布鲁诺也正式成为叙事的引力中心,不断将里奇一次次拉回这个漩涡里,阻碍了寻车行动——反正它本身也就是徒劳的。事实上,即使在E段中,算命婆跟她门口的那个偷车贼之间有什么必然关系吗?这自然是德•西卡的“幽默”——只是这个幽默放在这部片以及影片中的这个位置基本上应该很难唤起观众的共鸣,幽默于是变成了批判。

然而叙述终究造成了幻觉,导致观者转向。这就好像里奇居然求助于影片开始时太太求助的那位算命师,并且就在算命师信口雌黄地预言“要嘛现在找到,要嘛永远找不到”的当下,就真的在门口巧遇了那位偷自行车的人——幻觉于是回到里奇身上,重燃了寻获自行车的希望,并且这回自然会较之前不小心放过老人的那股劲更卖力。这一切都将成为某种暗示甚至达至共谋的幻觉机制。邦达内拉提醒我们,影片的意大利原名是“偷自行车的人们”,(注14)是为复数,于是每一回里奇随意摆放他的自行车都要教观众捏把冷汗;然而这种说法基本上是不明可喻,甚至可以说,说了等于没说。任何一个不懂原名有复数含意的观众依旧有相同的警觉,因为不管是一个还是好几个,自行车终将被偷,因此只要自行车出现的每一个镜头都教观众警觉与紧张。台湾译成“单车失窃记”也有异曲同工之妙,唯独,这里“贼”的复数基本上是反过来指向里奇自己的话,光是单车失窃就不足以含括这层意义了;相对地,复数贼只是在讲偷了里奇自行车的人以及在偷了别人自行车之后的自己的话,那麽就无须说这样一个题名指涉了现实情境中确实处处存在的贼——哪怕片中也以幽默的方式控诉了这一点。然而,诚如拉康所述,被窃的信一开始就注定要被抵达它的目的地,(注15)自行车本来就注定要被偷,无论以怎么样迂回的方式都一样;问题则在于对于观众来说这般折腾之后,按说自行车要被寻回,于是所有的曲笔都增加了观者对寻获结局的期待。然而,出乎意料的是影片集中处理另一个待寻之物——亲情,或说是“家庭”——并且最终索性将自行车这一命题丢弃了。于是巴赞仍旧没有说错,在他特别强调片末布鲁诺主动牵父亲手的戏为“标志着两人是平等的”,(注16)这点没错,但可以申论为:自此,父亲才意识到丢自行车不是他一个人的事,而是一整个家,他自己则不能妄自将家与自己划上等号。所以这一牵手象徵了一个真正的家这样的集体被完成。因此即使自行车没被寻回,影片仍是积极的。

在巴赞的影评中也明显看到他对于小孩角色的强调,他还用了一个非常漂亮的比喻来形容布鲁诺在里奇身边的位置为“剧作的现象学”,(注17)彷佛剧作本身有了自主性,就像是一种“自动书写”。当然这会让我们意识到为何对于这部片来说,布鲁诺这个角色的选角重点是在“步态”而非长相。(注18)同时,我们也可藉此理解德•西卡采用素人演出的用心:让观众不被一张熟识的脸转移了全身演技的观察;否则光是这个步态的表演,相信德•西卡随便也可以找到一打适合的小演员。当然,演员与素人混用的好处是明显的,关於这点巴赞也谈过,然而我们有理由相信即使在一定程度上也有这种倡议,毕竟德•西卡并不是只有在这部片才使用素人演出,但是更重要的意义倒不在这里。这与极端需要从素人中去寻觅不会因为刻板印象而妨碍了观众对角色与故事的理解的那些导演出发点非常不同,诚然这类导演如易智言也可能因此发掘了很具潜质的演员,不过这在商业机制下看来土法炼钢的方式毕竟是非常没效率的;反观如赵德胤在《冰毒》中将演员处理成素人的做法,在一定程度上可以体现出他即使在完全独立的创作模式中仍琢磨了,或说预演了商业的创作机制,这才是他一下子便能进入更大规模制作的原因。我们甚至可以说,像《少年时代》这类被指望的影片在奥斯卡这种奖项上失利,也可大致上归咎到其创作方式的“个案”性,以及或多或少让从业人员伤了感情——先不提导演在美学上的坚持,这部片呈现出来的情况有可能让人误以为导演对选角机制与化妆功力的全然否定与不信任。总之,就算德•西卡选角标准依旧也是电影机制的原则,然而最终却还是只能在现有的从业人员之外去寻得,会让巴赞讲出“没有演员”似乎也无可厚非;尽管在他的文章里头还报导了德•西卡如何指导这些非演员的经过。

“演员的概念消失在宛若生活本身一样完美的透明性中,而与之相适应,场面调度的概念亦告消失。不言而喻,德•西卡的影片经过了长时间的准备,而且所有内容都是事先周密构思好的,这与在摄影棚中拍摄的鸿篇巨制别无二致……镜头的选择仅仅侧重于以最透明的方式展现事件,而尽量压缩风格的折射率……事件恰好达到了这种完美的亮度,足以使艺术能够最终揭示出酷似艺术的大自然原貌。因此,《偷自行车的人》留给我们的印象始终是真实的印象。”(注19)

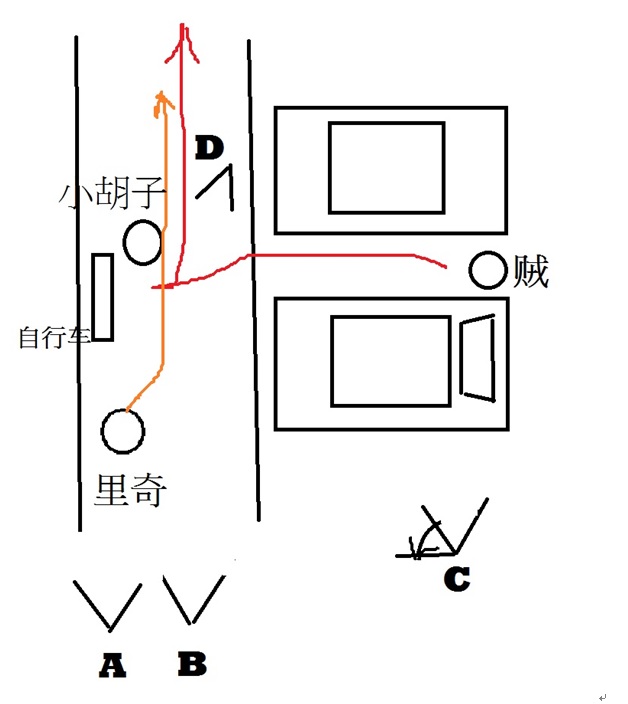

是时候检视一下那场自行车被偷的戏的情况了:01.中景,里奇用手试着铺平海报上丽塔•海华的脸,略仰角,然後摄影机後拉略将角度降低,移到偏左的位置,框定在里奇踩在梯子上的全身,并且带到稍远处自行车的局部(10秒);02.全景,画面右边三男子走在人行道上,镜头略做左摇的处理,将一开始就以局部出现在画面左边的自行车突显出来,框定在看得到里奇脚的构图中,这时三个人中的一个折返回来,他在经过自行车时还一直打量它(14秒);03.中景,摄影机架在车辆中,一位戴帽男子从右边横进画面,面部背对镜头,转了一圈,似乎在观察四周有没有人在注意他,一边往左走,摄影机跟着稍微左摇,框定在他从车窗缝看向左边(11秒);04.中景偏近,回到镜头01最后框定的那个角度,并且与01做出相反的运动,它向里奇靠近,里奇刚拿了海报的下半部踩上梯子,距离自行超不远处有个小胡子男子驻足在那里(5秒);05.中景,接续镜头03最后拍摄那名男子,他回头看了後方,身子慢慢向左移动,摄影机也跟着移动,戴帽青年接近人行道了,他头转回看向里奇的方向(1秒);06.膝上景,从另一个角度拍里奇工作,彷佛是青年的视线引动了摄影机的角度(1秒);07.回到镜头05最后的定框,青年左顾右盼之后,上前一把抓了自行车(1秒);08.同镜头06,里奇看到车被牵走(1秒);09.同镜头07接续的是青年牵走并伺机乘上自行车(1秒);10.同镜头8,里奇喊“小偷、小偷!”,青年牵着车正从与小胡子擦身而过(1秒);11.中景,同镜头04开始的构图,里奇跳下楼梯,追赶青年,小胡子推了里奇一下,还问“怎么了?”摄影机略往前推,跟了两步(3秒)。

这场约55秒的戏用了11个镜头。我们假设邦达内拉的记载是真切的,那么很难说导演不是透过这种方式在最终剪接过程时决定最佳的方式。但,是什么样的最佳方式呢?无疑就是消除人为痕迹的方式——既然都能让人以为没有特意作分镜处理。事实上,这不就仍回到商业机制下那种“缝合”的剪接策略?前4个镜头都长,且2和3特别长,後面几个镜头,虽说大概都差不多1秒,但其实更短,几乎都不到1秒,虽说刚好符合这个行动的需要,但更主要仍是动作场面的节奏。甚至这场戏也用上了商业片习惯的悬疑节奏,在第一个镜头界定好里奇所处的空间以及相对位置之后,第二个镜头就是一种诱引,让观众捏把冷汗用的,“贼要来偷啦!?”结果没有,接着才是第三个镜头,交代了贼的出场,它的调度稍复杂些,先是让他看起来像是无意间经过,然后似乎看到了一个机会,于是躲在车窗缝间找寻下手机会,他最后的视线自然将镜头的焦点再带回里奇,不过,这个镜头却是从一种“客观”的角度看去。甚至我们认真考察一下这11个镜头可能生成的方式,大概可以得到以下这张机位示意图。

图中有A到D四个机位,机位A拍下了镜头1、4,机位B拍下镜头2、11,机位C包含了镜头3、5、7、9,机位D则是6、8、10。机位A和B非常接近,让人不禁怀疑也有可能是分开拍的,否则机位D就很容易拍到A和B这个角度的摄影机。无论如何,这场戏完全可以根据“古典分镜”原则事先规划好之后再进行拍摄。但总之我们是相信了邦达内拉的话,导演应该在事后将另两具我们无法判断位置的摄影机所拍的素材都舍弃了,至于到底是什么理由我们光看成片自然是不得而知。不过,邦达内拉的说词若有可疑之处,大概也能体会为何会有这类的记述,这是因为对於里奇(可能还包括这场戏的一些角色)这样的素人来说,这么重要的主戏很可能无法要求他们再重来,因而采取了一次拍下的方式;这也与邦达内拉报导德•西卡为这片进行许多的(也许过多的)采排可以串连起来:正因为已经花了很多时间采排,不容许再花更多时间(与胶片)一次次重来,所以才将这种寻常的场面当作类似爆破那种不可逆也不便重来的场面拍摄,片中应该还不乏这类场面。

在这里也许花了太多篇幅在进行确认,但却不是白忙的。起码我们可以说德•西卡在这场戏尽管用的是传统机制来处理他的分镜与场面调度,甚至不惜动用数架摄影机来将一场规划好的场面当作不可逆的现实——彷如纪录片,我们或可以想到里芬斯塔尔在规划《意志的胜利》时所出动的上百摄影师——最终却依然让观众产生了全然现实的印象。实在是因为影片从头开始呈现的方式,就是在虚构的同时有着非常坚实的现实作为基础,甚至叁与建构这个虚构印象。就像在《雨果》这样的影片中,花了长长的篇幅在虚构了梅里爱及其妻的种种事迹,当影片近末来到放映《月球旅行记》一场戏的时候,再稍加一点点诡计——比方说为这部全“全景”的影片放上一两个特写镜头,让观众相信其中个月中女就是梅里爱夫人扮演——虚构与真实就再也分不清了。

而在这里我们还不能忘记一点:作为“收讯者”(注20)的巴赞并非寻常收讯者,而是已然成为“超级收讯者”,除了与文本互动之外,还担任起诠释的工作。(注21)超级收讯者开动的是更多方位的解读机制,超越雅克布逊所划定的“认识”功能(注22)。那么超级收讯者能为读者带来什么呢?举个例来说,两年前为庆祝小津安二郎110岁冥诞而重新上映了他最后一部作品《秋刀鱼之味》的数字修复版,片中有一场戏是男主角平山周平因巧遇一位战时部属坂本,后者带他去了一间叫“脱力士”的酒馆,周平意外地发现该店老板娘神似自己的亡妻,当晚回家时恰好碰到登门拜访的已婚长子幸一,周平向三个孩子分享了这个“发现”,幸一和弟弟和夫表示很想去看看这个像母亲的女老板娘;后来有场戏是周平单独邀幸一出来,想谈一谈女儿路子的婚事,幸一与父亲一起走出家门,紧接着是“脱力士”的招牌。在戏院里头,出现招牌时听到一阵笑声,这令我惊讶,身为一个“《秋刀鱼之味》迷”如我,对于影片中再出现招牌的直觉反应是关於小津寻常的“叁数”设计,特别是片中三场“脱力士”场景对于空景的呈现有所不同,似可从中看出一些含意的设定,(注23)但事实上,对于一般观众来说,最直观的反应就是这个招牌出现那一瞬间的幽默感:“果然是来到这个酒馆了!”因此超级收讯者更在于为读者揭开小津的创作方法,而超越了直接的观影感受。理所当然掩盖了形式本身的趣味性;但也不能说完全没有收获,所以也只有巴赞“那样对德•西卡的电影有如此的同情”(注24)才会让巴赞得到这样的结论:“德•西卡全力造成一种偶然性的幻象,使戏剧的必然具有偶然的性状”。(注25)巴赞当然深知是一种“幻象”,他在书中别处对“现实”的定义也同样显示他对电影中的现实之理解仍是非常“正确”的:“经过这种必不可少和不可避免的化学作用,我们用现实的幻象取代了本真的现实,它是抽象性、约定性程式和客观现实的化合物。这是一种必然性幻象,但是它会很快导致失去对现实本身的感知,在观众的脑海中,真实的现实与现实的电影表现形式合而为一。”(注26)巴赞的这段话有几个非常重要的论点,这点将在下一段的论题中再作申论。

一个人独有的本体论

“本体论是研究作为存在的本质的形而上学的一部分,无涉存在的特殊性质。由于语言的泛用,这个单词特别用于安德烈•巴赞研究‘摄影影像的本体论’的一篇文章中(1945),这篇文章的实际立意只是界定影像的本质(假设影像的本质就是它揭示现实的力量)。”(注27)这是《电影理论与批评辞典》中关于“本体论”的词条,字里行间可以看出某种明显的贬抑。编者说的或许在理,包括这个词如何被泛用,然而,认真说起来,包括结构主义符号学在内的电影学者,打从1920年代那些与其说是理论家更不如说是美学家的电影著述,无不是在探询电影的本体特质。这个条目下的延伸阅读倒是挺中肯,列出了诸如阿杰尔、阿弗尔、克拉考尔、帕索里尼、沃伦等人的论述,然而,没有附上爱森斯坦、巴拉兹乃至於莫兰和麦茨总感觉还是存在遗憾。我们难道不该承认所有这些人的论述都在辅助读者认识电影在其存在现况下的本质,难道不能也叩上本体论的帽子?

有意思的是,几乎是同一批人,在另一本著作里头,在谈到电影的现实性时,仍要拿巴赞开刀:“巴赞把摹本的影像视为摹本自身的激情时代已经过去”,(注28)对于经历过後结构主义的那些“大理论”洗礼之后,奥蒙等人说出这番话无可厚非,在学界现在谁不知道影像背后有其生成的“机制”;但是要考量到的是,对于一般观众而言这一页始终没有翻过去(且很难说会有翻过去的一天)。

按照维尔内的归纳,电影中的现实主义主要先可区分为两个范畴,“材料”与“主题”,进一步看,材料又可分三个问题层面,“技术条件”、“美学条件”以及“放映情况”;主题也可分三个层面看,“现实经验”、“类型定制”以及“结构暗示”。(注29)有趣的是,深思两种范畴可以发现,几乎是出于同一种心理结构,比如以技术和美学条件来说——并且我们再度回到《偷自行车的人》这个例子上——,新现实主义走到《偷自行车的人》这部片的时候,已经行之有年,我们姑且不论其滥觞要怎麽被推前到维斯康提的《沉沦》,这股运动的真正萌发依然是战后的意大利,通过一系列的作品,包括罗西里尼的几部片跟德•西卡自己的《擦鞋童》,大致上给人留下了那些关於这个运动的技术与美学风貌之印象(与想像)。就像一提到法国新浪潮电影,多数与“实景”、“低成本”、“轻便设备”、“跳接”(等不符常规的呈现手法),有时还与诲涩、个人化等标签有关。简单来说,是一种同时期的着名作品所累积的印象带来了总体的期待。有时候美学条件带来的假象很可能掩盖了技术条件的实情;但这完全不能怪罪仅透过作品来判断其生成过程的观众,重点在于即使错估了拍摄时所花费的成本,但就作品所欲呈现的效果来说,巴赞的论述基本上都是精准无误的,我们可以从这些曾经被他大书特书的导演后来的作品得到某种程度上的印证。

从更唯心的主题范畴来看更是如此。维尔内在这里甚至可以说全无创见——但谁又要求他在一本教科书性质的书里头去作创新呢?——,因为不管是经验、类型或结构,都已经被麦茨透过一篇论文全部提点了,在他的论文〈论叙述的现象学〉(1966)和〈电影中“说的”和“被说的”:逼真的观念式微了吗?〉已经谈到这些问题了。(注30)既然麦茨的标题点明了是“现象学”,当然也就依赖于观者自身的意向性了。在麦茨著述最丰的年代里,他与现象学大师杜夫海纳走得很近,(注31)于是麦茨对电影的论述跟后者的美学倡议接近也可以说是理所当然,后者的现象学甚至不承继主流的传统——《文艺现象学》的作者玛格欧纳特别提醒我们杜夫海纳的审美现象学特别不同在于他首先着眼于审美而非当时更多着墨于描述人类其他经验的现象学传统;其次即使是从审美出发,也是收讯者这方而非发讯者那里的审美经验;再次,杜夫海纳主要研究的审美经验是根据审美对象而非心理层面。(注32)作者于是引了杜夫海纳自己对其论述审美经验的书籍中,对于他所采用的现象学之定义(玛格欧纳特别提醒读者,杜夫海纳的这段定义是写在注解里头的;有鉴於杜夫海纳的定义对本文来说也有一定的重要性,所以在此全文转引):“读者将会看到,我们并不刻意去服从胡塞尔的字面意义。我们是按照萨特和梅洛—庞蒂两位先生把现象学引进法国时对它所作的解释来理解这一术语的。它是以本质为目标的一种描述,而这种本质又被视为内在于现象的意义并伴随现象而出现。本质有待于发现。但需通过显露过程,而非通过从已知到未知的跳跃。现象学首先适用于属人的现象,因为意识是对自身的意识。现象的模式就在这里:即意义向自身的显现。”(注33)因此,麦茨的现象学描述会着重在主题也就合情合理了。

那么我们就可以特别留意几个问题。首先关於本质问题,是有待发现,并且关於本质问题本来也就是现象学的主要目标;而以影片作为对象,它只有在自在自为时才显现,这就是杜夫海纳所言“这种本质又被视为内在于现象的意义并伴随现象而出现”的意义;最重要的是,它是一种“描述”,这也就意味着(必须)存在一种“话语”。最后这一点来说无疑就是巴赞吃亏的地方,作为一个评论者,并且可以说是一个高产的电影评论家,他所属的作文领域本来就是需求于一种更斩钉截铁的论调;但矛盾的正是诉求立即的评论文章有时又不允许回头细思的空间,因此他也只能在别处修修改改/补补匆促论述的空缺;甚至有时候还如我们前面所言,很可能故意透过错误来引发读者的思考,就像小津影片中刻意不连贯的道具也有此用意。

然而当我们回头去审视巴赞关于现实主义的那段话(即前一节收尾处的引用),他文中说的电影是“抽象性、约定性程式和客观现实的化合物”,不正一一对应上维尔内的归纳:约定性程式指向“类型定制”、客观现实对应“现实经验”,至於抽象性则可指涉“结构暗示”。简单来说,巴赞从来都非常清楚明白电影使用的是一种幻觉的机制。

真正富有深远意义的是,在同一段里头,巴赞再次将“完整电影”这个词提了出来,他这麽说(此段引用很长,但基於它对本文的重要性,仍要不免赘述):“任何一种美学形式都必然有所取舍,但是如果一种美学的本质在于创造现实的幻景,如同电影的做法,那么这种选择就构成美学的基本矛盾,它既难以被认可,又必不可少。它是必不可少的,因为只有通过这种选择,艺术才能存在。假设今天从技术上说已经可以拍摄出完整电影,那么如无选择,我们恐怕会完全回到现实中去。它是难以被认可的,因为选择毕竟会削弱电影打算完整再现的这个现实。声音、色彩、立体感这些新技术旨在为电影增添真实感,所以反对技术的进步是荒唐的。其实,电影‘艺术’正是从这种矛盾中得到滋养,它充分利用由银幕的一时局限所提供的抽象化与象徵性手法。”(注34)

这里我们先注意到文中几个重点:1.艺术必须经过“取舍”,即使从现实中撷取一些素材,但也是通过取舍这个机制;2.各种技术的发展无非是在增添电影的真实感之“幻景”;3.假若没有经过筛选的机制,那么各种技术发展所趋向的完整电影则几乎是让电影回到现实中。前两者论点并无太大问题,但第三点无疑会引发一些争议,可是我们得回到巴赞的语境上头。“完整电影”这个概念并不是到巴赞这里才出现的,早在1920年代那批美学家,就有属于他们自己心目中的完整电影。因而我们会发现在那个年代关於完整电影的定义(基本上从“上镜头性”申论而来):首先是由节奏产生运动,然后节奏与运动的展开,形成以银幕剧作为基础的情感要素,在此同时还得拒绝外部美学,探索独特美学;再有两个跟“动作”相关的论述,动作必有其生命而且动作不应仅限于人,必须超越人而扩展到自然与梦幻中。(注35)这些论调使得当时德、法先锋派最后会走向表现主义或超现实也是有迹可寻的。

到了巴赞的时代,诉求点已经与1920年代相去甚远。先锋派为求在其他艺术之间建立/确立电影作为艺术的品质,同时也算是保证自己从事电影创作的合理性与尊严,他们想像着应该是透过各种纯属电影的特徵来达到这个目的,所以才会有“拒绝外部美学,探索独特美学”这类论调。然而电影经过有声的辅助已经十数年,电影的走向,按巴赞的归纳,似乎确有一条渐近于现实的路径可以被辨识出来,因此,在他发展了电影的“演进”说之后,(注36)重新将“完整电影”定位于“接近现实”,基本上完全能够理解。

我们还需要注意一点是巴赞着名的悖论:电影早已成型,却又未曾被发明。为何电影既诞生又未出世?其关键点就在于“时代想像”。(注37)在人们因困于时代想像而仅能推想出当时理想的完整电影,并且在各种条件下也都支持着这样的完整电影得以完成,那么,电影可以说是完善、完备的;但考虑到时代不断转变,而对于追求影像的可能性之范畴也有异,所以电影才会不曾发明。

因而,本来“完整电影”在每个时代能想像的可能性不同,被定义的方式当然也不可能相同。诚如与杨远婴老师的一次对谈,她提到有位法国影评人在看过《24城记》之后,跟她说这是“完整电影”,杨老师于是藉此跟我交流关于这位法国影评人的意见以及完整电影的这个概念。很显然在这部片中的完整电影概念又跟巴赞时代所界定的完全不同,在当时因为在法国有所谓“真实电影”的存在,加上即使面对虚构影片(且在清楚意识到电影在记实的同时也在造假,或说,造假甚至是第一性的),巴赞这群美学家基本上仍倡议电影必须忠实于镜头前的对象,此及为何他们老是拿“透镜”的法文词之双关语(透镜与“客体”同词)来大做文章。(注38)于是他们也不可能想像一部被定位成纪录片的作品,居然是请演员来演出真实人物并宣称是纪录;这无疑逆反了当时的普遍美学追求,特别是反过来利用素人来进行演出。谁会想到在极端讲究电影的现实倾向的论述出来之后,经过半个世界,整个美学观居然对调了。这种美学观还在延续,无怪乎人们对于《黄金时代》中那些刻意被凸显出来的“假装是纪录”这种行为并不会让人感到不自然;毕竟我们也早就见识过明明是设计精密的打斗戏,却透过摇晃且经常没能将人物取到镜头之内的这种手段来营造出“记实”的错觉(《谍影重重》第2、3集)。

于是我们可以理解了,现代电影技术跟五、六十年前,甚至跟一百年前的影人诉求的目标还是相同的:属於该时代想像下的完整电影。

时代想像必然会有所不同,但以此来抨击巴赞当年对电影本体的探索,似乎不近人情;本源是不会改变的。比如摄影,巴赞考察出来关于“木乃伊情节”仍然站得住脚,但并不意味摄影就只能给时间涂上防腐剂。与巴赞同时代的摄影艺术早就跟一个世纪之前对摄影的想像相去甚远了。尽管像亨利—卡蒂耶•布莱松一张关于小孩捧着两酒瓶的照片仍然是记录下了男孩的样貌,使之“冻龄”,当然也凝结了时间;但在这张面容背后有这张照片更引人注目与传颂的永恒,包括那笑容的含意,或者构图以及人物所在空间所构成的一种气氛,光晕,这是超越纯肖像记录功能的“创作”。

同样地,巴赞对于电影的进阶职能也说得很清楚,人们在驾驭这项媒材之后,才开始不用再服从于它的对象,而是可以创造对象给它。于是,站在哲学立场来看巴赞的论述,就不再是过不过时的问题,而在于更深的意义,一如朗西埃指出:“巴赞让‘不纯性’成为电影的一个积极属性”,(注39)这点在1920年代的先锋派电影美学家眼里估计也是逆天而无法想像的。不纯性只是更催生了新品种的完整电影之生成,因为即使巴赞确实看重电影与现实之间的亲密关系,然而,他也同样尊重电影的其他“对象”——包括各门艺术以及属于商业体系的“类型”标签。

时代背景放到今日也如此。同样也是哲学家的目光独到,巴迪欧也提醒我们当巴赞在谈电影本体论的时候早就提出“电影的问题其实是关于‘存在’的问题,我们呈现时的被呈现物的问题,这是电影问题出现的首要原因”,(注40)当技术能够直接再现一头恐龙,一个液态人,人们能想像的完整电影也不再是巴赞时代所能企及的。

面向“意向性”的电影

网站indieWire在《地心引力》上映不久之后选出了一个颇引发争议的清单,“影史上最好的20个长镜头”。(注41)这份清单的冠军是《地心引力》的导演卡隆之前作《人类之子》中一个惊人但还不到憾人的长镜头。彷佛这份荣耀早该归卡隆但却又让人不是那么有把握,一等到了《地心引力》,似乎就实至名归了。不过这个清单的吊诡恰恰在于《地心引力》也有镜头被选入了,我们却非常清楚这部片基本上都是在摄影棚的绿幕前拍摄再以各种后期方式重建了整个外太空,以及长镜头“印象”。

有趣的是,在他们这份清单的介绍里头,针对《地心引力》的解说实在也令人啼笑皆非,编辑群认为这个长达17分钟的长镜头唯一的弊端在于“人类不可能持续17分钟不呼吸”,这句看似胡闹的说词有一个前提,在这段简介之前他们表示“连续不断的镜头好处在于不影响到影片的节奏”。事实上若实际考察,会发现这个镜头其实是只有约12分半钟,假如他们延长到17分钟,那只能说他们是刻意将12分半处的一个明显剪接处给直接无视了;更不用说他们对于长镜头的错误认知乃至于连那句玩笑话看起来都如此业馀。无怪乎即使他们很有眼光地选入了欧弗斯的作品,但《某夫人》开场三分钟的那颗长镜头虽然确实如他们所言“运动、场面调度与取景完美结合,这样的镜头基本上全然服务于将一个角色及其背景给成功地交代出来”,但欧弗斯真正意义上更精彩的长镜头绝对不是这一颗。确实在欧弗斯的影片中存在着大量看似相当执着的长镜头调度,但是观众完全可以细思在他的手法之后是对内容的一种尊重与回应,而非只是“手法主义”而已。比如在《某夫人》中有一个或许要比开场更令人印象深刻的长镜头,即某夫人与外交官杜南提在海关的邂逅,我们非常清楚在这类商业作品中,主要角色的初次见面是异常重要的,在好莱坞待过的欧弗斯当然不可能不清楚这一点。在本片中,这两位角色的相遇更是攸关全片发展,甚至可说攸关这部片的存亡,当然不能等闲视之。于是我们会注意到,这场戏的四个镜头,其实是一个连续的长镜头被中间两个强调的眼神给切开,因为这两个眼神的交代是高于他自己的美学理想。再举他出名但被指责“忧郁而颇令人难受的放肆”(注42)的《轮舞》为例,片中十段“爱情”故事各有不同拍法,但当我们注意到第一、二段(女郎与士兵跟士兵与女仆)以及第三、四段(女仆与少爷跟少爷与少妇)之间最大的差异,就是前两段几乎都以非常少的镜头数便完成,而后两段的镜头被剪得非常细碎,便发现是男性的角色特性主宰了表现形式:急躁的士兵催促着情欲的进展,而优柔寡断的少爷则将影像的连续性进行破坏与阻拦。这类导演永远明白形式可以如何用来外显人物的内在,或者将抽象性给具体化。

于是我们可以确认了,这份清单的评选者是有意受骗,并且还让自己全身心投入这种氛围。

既然主动接受暗示的最终目的,那么选这20大长镜头就算不如己意又有何罪?特别是当一部影片要向观众进行催眠,可得花上多大的功夫,似乎没有功劳也有苦劳。就像在《去年在马里昂巴》,虽然它启发了无数种解读方式,不过其中关于男主角是心理医师而女主角是病人,或者男主角是死神,而女主角是即将被夺取性命的受害者都好,我们自然是感觉到这两种诠释角度的最大问题是,诠释者几乎要无视片中那些关于诉情的段落,甚至包括男主角对女主角进行的爱抚。然而我们又不能全然驳斥这些可能的联想,这可从影片开场的一系列影像得到暗示。在我们听到旁白一次次以略为不同的方式反覆讲述同样内容的旁白的同时,也看到摄影机带观众浏览的空间,唯独需要留意的是,这些流泄的影像,不乏几乎是九十度仰头看去的影像,对于正常的行走来说,这种仰角又太不现实,更好的解释或许就会变成这样:影像相当于躺在床上的病人或死者之主观视角。然而之所以会有这类联想,难道不是因为人们对于像德莱叶《吸血鬼》中死人观点的熟悉使然?姑且不说观众有没有这个影史知识,重点在于导演雷乃有就足够了。雷乃当然也是属于欧弗斯那一类的导演,影像经他的手都是化为专属于影片且尽责承载讯息的媒介。就像他在《穆里爱》开场安排的细碎剪接,主要还在体现焦虑的女主人公之心不在焉,因此声画的分离加上细琐的快速影像剥夺了观众理解的流程,其实利用的正是形式给人带来的困惑以增加观众对剧中人那份烦躁的同感。(注43)

既然影片有意催眠观众,观众也自愿被催眠,这种共谋结构产生了一种新的现实感,当然也就形成另一种集体氛围下的完整电影样貌。为此,影片当然乐于再费点功夫制造更彻底的幻境。这也是为何,既然已经是在虽无垠却封闭的外太空情境,《地心引力》的导演还费劲要将“客观的”摄影机融入到“主观的”主角视角,可能是为了增加她的无助感,但是即使不这么做,人们依然能轻易感受到她的无助,除了“炫技”之外,实在想不到这样的特效用意为何,这才是滥用特效所招致的“手法主义”印象;《鸟人》亦然。不过,催眠机制确实存在,但愿不愿意相信,且愿不愿意接受还是在观众。当观众发动自己观影的意向性的同时,或许没有注意到启动这个意向背後的电影机制早就想好、做足,就等观众对号入座。诚如杜夫海纳所言“自我似乎消失在影像的引诱里了”,不过这句话有必要修饰,因为自我在一定程度上是存在的,才会出现不同的观众之移情对象有所不同;所以主体性并未消失,只是较弱而已,所以应该是杜夫海纳接着说的,是“自我将他人植入自我之中,并进而异化”。(注44)

《视与听》杂志2012年那份引发讨论的影史十大影片清单,似乎也就很容易理解了。人们对于蝉联冠军半个世纪之久的《公民凯恩》被拉下王座,让位给《迷魂记》这件事显得兴奋不已,这种心情能够理解,这像是作为地位更崇高的观众获得的一次重大胜利似的;虽说即使是亚军,这个名次还是很高,《公民凯恩》目前看来好像魅力不减,不过它被拉下王位算是一个象徵意义,恐怕它将来地位会越来越不显着。想一想《迷魂记》的情节便可以发现,这部片描述的内容与其心理机制,完全符合现代收讯者的心理:赋予了“自决”更大的权限——片中的主人公史考蒂全然不去理会后来在街上遇到的茱蒂就是玛德莲这一明显事实,重点是茱蒂就是因为既像玛德莲又非玛德莲才让史考蒂的情感始终有所保留,因而茱蒂是不是玛德莲对史考蒂来说一点都不重要,因为他完全可以将她改造成玛德莲,并且还自以为是自己的杰作。收讯者(史考蒂)在接收文本讯息(茱蒂)时,仍要将它化为心中所愿,而产生了另一个早就被揭露过(且必须有这个提前建立的模型)的完形文本(玛德莲)。

然而,当收讯者自诩为超级收讯者,并且以为是在开动自己的意向性之后得到了自己想要的文本,这同样是一种幻觉。因为发讯者早就将这些情况考虑在内,收讯者的理想情境也不过是被计算的一环。史考蒂的迷惑也就在此,影片前半精心为他建构的幻觉被他当成真实,后半的真实被他转换成他以为的那个真实(但实则是幻觉)。就像《未来学大会》这部混和真人与动画的作品推出之时也引起人们思考:倘若电影可任由观众自行想像、拼凑,甚至也不再需要一种集体性观影的接收方式,电影是否还有存在的必要。然而,在片中的动画世界中,人们确实可以透过意向让自己成为想成为的那个人物、明星,以进行自己的完整电影,然而别忘了,里头两个、三个化身成玛丽莲•梦露形象的人物,他们之所以想像为梦露的依据是什麽?无非是先有那个大家都知道的梦露才有分众化梦露。电影若不存在也就不存在这个公众梦露可供想像;同理,即使观看载体不同,允许个体的自由选择,但是那个被看的文本(影片)仍旧需要存在,需要被拍出来,才有一个幻想的凭藉。由此可知,电影是不会轻易死亡的,它只可能是换个假面重新盛行。特别是我们会了解到一切有损电影本身创作机制的作品,仍会被视为异类。我们不妨反省像《海上花》与《少年时代》这类作品的例子,前者是不相信电影美术组,後者是不相信选角跟化妆,当然这样的作品最终只能是“特例”而不可能成为凡例。

虽说不管是收讯者还是超级收讯者都享有诠释的权力,但是对于审美对象本身的理解与既有印象就成为一种鉴赏的“前意识”,甚至影响了判断。有些人曾质疑欧弗斯影片中经常设置的前景物对于进入影像中具有干扰作用,又或者像特吕弗抱怨威尔斯在拍摄《审判》时不该以仰角来拍摄卑微的主人公K,(注45)收讯者期待发讯者(在“作者论”挂帅的年代里,我们姑且将一部影片的发讯者狭隘地指向导演)在文本中对于其题材的诠释,但却又在某些坚持下排除某些标记与痕迹。就像那位不满波里尼弹奏萧邦时发出的呼吸声,即听众要求有波里尼(或其他钢琴家)的诠释但却同时要求弹奏者的隐形——或者最起码是不该让呼吸声被录制下来。这无疑是一种偏见,就像人们现在要求去音乐厅、剧院应该穿着得体的规定是近似的心理。这样的听者只允许在他与乐音之间只能存在自己的呼吸声,其实也就在崇高化接收主体的角色。

就像玛德莲这样的预存影像,或者梦露这个先验模型,超级收讯者往往也在不自觉的情况下进入了解读的固定框架,有时甚至反过来被文本(或其背後的发讯者)操控。就像身为超级收讯者的影评人在面对《少年时代》时,会基于自己对“电影”的理解,而替影片设想了托词:这样跨十数年拍摄的作品必然会在戏剧性表现上相对削减严密性与张力,这是因为编剧之初根本不可能预设影片的角色都能够顺利出演、随意调动,所以剧本必须留有(大量)修改与即兴的空间。一旦影片自身与作者找到了与受众之间的这种默契,自然就很容易远端操纵这些握有话语权的收讯者替自己捍卫与辩护。共谋机制于是成立。

今天我们不需要再追问电影的本体论,一门成熟的艺术不必经常顾后,瞻前才是更积极的作法。

从理论探究的角度来说,关于电影及其对象之间的不等价问题,也已经被解决了,利奥塔说的很精准“拟像不是个可与另一客体等值的价值客体;而借助该另一客体,这拟像或才能形成、消耗并再合拢于一个整体之中(此整体要受到像集团结构这样的若干建构法则所规范)”,(注46)并且电影基于其收益考量,它所动用的蒙太奇背後真正意义,就在于创造那高于成本物的(用利奥塔的话说)“资本循环运动”。(注47)体系内的发讯者与收讯者也无人再关心电影的出生。

既然我们花了那麽多力气重新澄清“完整电影”的可塑性,那么该是时候做总结了:面对电影研究该何去何从的问题。或可形容为对已来与未到的完整电影进行描述与推测。

事实上最终还是回到关于“片情”(diégèse,注48)的建构。既然基于当前技术所带来的想像已然超越一般观众可及的程度,时代想像这件事也可以是透过某少数人的虚晃一招而营造出来,预先画出未来完整电影的样貌也就显得矫情。拟像的目的是一次次为观众画出不曾想过的世界蓝图。这不只是说好莱坞体系下开拓出来的想像视野,比如入侵梦境的可行性(《入侵脑细胞》、《盗梦空间》)或者新的叙事舞台(《阿凡达》、《星际穿越》),同时也包括那些所谓的“艺术电影”,像是超自然的体验(《三只猴子》、《综合症与一百年》)或是新的表现形式(《黑色维纳斯》、《无头的女人》)。目前可供学者研究同时也让观众有个信服依据的,也就是一部作品是否忠实于专属于它自己(所建构)的内在逻辑。而这个领域的研究与考察也就可大可小了。

比如诺兰给自己的课题无疑都是超出他个人能力之外,因此虎头蛇尾似乎也都是可预期的结果,这使得像《盗梦空间》的趣味性十足,但最终却无法完全忠于其片情。相对地,在一些“小”作品中有另外有效的片情建构策略,比如捷克导演维伊德雷克,为了强调主人公真是个“有希望的男人”,他索性在影片中几乎只留下年轻、身材曼妙的女性,只为了以此衬托出在这么一个充满诱惑的环境中,他却依旧能不受诱惑地忠于家庭(《有希望的男人》);土耳其导演杰兰则是为了尊重其主人公在各种日常事务上都相当单调与呆板的特质,所以刻意让冗长的对谈以几乎贫瘠的方式来调度(《冬眠》),就这点来说,意大利导演索伦蒂诺也是同意的,他为《绝美之城》安排的人物对话戏之呆滞,也在一方面指出说话者们那了无生气的生活状态,更重要也在衬托出那些古老的人造建筑的绝大且恒常美丽。

当然研究片情不仅有对于其形式材料的考察,也必然涉及叙事研究,特别是每部片各自利用了什麽方式来催眠、暗示它的观众。事实上,为了考察影片中各个材料与元素是否忠於那个片情,其实也就涵盖了所有关於电影这麽学科目前出现过的种种方法与论述。这种在智力上的全面启动,应该才是电影研究的本体。

注释

- [美]乔纳森•科特著,蒋怡译。《格伦•古尔德谈话录》。郑州:河南大学,2013。页33~36。不过在这里,作者的提问已经表达了第一次的解读:“这是您在弭补乐器不够灵活、无法臻于完美的弱点”,并且他的提问也带有引导性:“倘若有可能的话,您会尝试把唱片里这种‘额外附送的’搞怪杂音给去掉吗?”既然诠释在先,定位在后(“搞怪杂音”)其实就已经挖了两个坑在等古尔德了。

2.[美]彼得•邦达内拉著,王之光译,《意大利电影——从新现实主义到现在》。北京:商务印书馆,2011。页52。

3.叁考巴赞文集《电影是什麽?》中〈评《偷自行车的人》〉一文,叁考版本:[法]安德烈•巴赞著,崔君衍译,《电影是什麽?》。北京:文化艺术,2008。页281~282。

4.同上,页272。

5.Andrè Bazin, Alain Piette and Bert Cardullo trans., Bert Cardullo ed., Bazin at Work, New York: Routledge, 1997. p.232, 235.

6.同注3,页70。

7.同注5,页233。

8.同注6。

9.[法]安德烈•巴赞著,陈梅译,《奥逊•威尔斯论评》。北京:中国电影,1986,页73。

10.同上,叁考第103~104页的论述以及104页下方的注释。

11.同注3,页82。

12.光1953年到1962年这十年间,《电影手册》访问了罗西里尼四次,却一次都没访过德•西卡。

13.同注2。

14.同注2,页55。

15.[法]拉康著,褚孝泉译,《拉康选集》。上海:上海三联书店,2001。页34。

16.同注3,页277。

17.同上。

18.同上,叁考文中记载选角的经过:“德•西卡选定这位小演员之前,并没有让他试演,而只是让他走一段路”。

19.同注3,页280~281。

20.叁考罗曼•雅克布逊的传播符号学理论,在他的模式中传播的六要素包括了发讯者、语境、讯息文本、媒介管道、符码以及收讯者。转引自阎啸平,《寻找向晚的城邦》。台北:伴三工作室,2003。页6。

21.同上,叁考第6和82~83页。

22.雅克布逊用的是“conative”,“认识”叁考的仍是阎啸平的翻法,在他一篇尚未刊登的论文〈试论《关雎》的修辞政治学——寻找意向性结构的赋比兴〉(2010)中针对雅克布逊模式进行阐释,强调原本的六要素呈现为静态程式,因此再加上超级收讯者则“象徵了一种动态运作的共时模式与一种开展‘效果史’的历时模式”。另外,齐隆壬翻成“意动”,见《电影符号学:从古典到数位时代》,台北:书林,2013,页93;而张锦华等则译成“企图”,见John Fiske,《传播符号学理论》,台北:远流,1995,页55。

23.叁考〈没有秋刀鱼——小津安二郎的场面调度〉(https://digforfire.net/?p=10711)2015/03/28;原以〈秋刀鱼的滋味——小津安二郎的场面调度〉之名载《看电影—午夜场》,2013年第12期,总期579期,页90。

24.同注2,页53。

25.同注3,页291。

26.同注3,页249。

27.[法]雅克•奥蒙、米歇尔•玛利著,崔君衍、胡玉龙译,《电影理论与批评辞典》,上海:上海人民出版社,2010。页160。

28.[法]雅克•奥蒙、米歇尔•玛利、马克•维尔内、阿兰•贝尔卡拉著,崔君衍译,《现代电影美学》,北京:中国电影出版社,2010。页110。

29.同上,叁考第110~126页。根据“英文版译者简语”的说明,这一节是由马克•维尔内主笔。

30.需要说明的是,中文译者将“récit”翻译成“叙述”恐怕是有点不精准的,现在习惯是将“narrative”翻译成叙述,而récit一般则是“叙事”。Christian Metz著,刘森尧译,《电影语言——电影符号学导论》,台北:远流,1996年。叁考第二章和第十章。

31.麦茨在他《电影语言》(原题为“电影的表意散论”)这本书的序中特别感谢杜夫海纳建议他将这些论文集结成册。

32.[美]R•玛格欧纳著,王岳川、兰菲译,《文艺现象学》,北京:文化艺术出版社,1992。叁考第七章,米盖尔•杜夫海纳,同时也叁考译者前言,页12~15。

33.[法]米•杜夫海纳著,韩树站译,《审美经验现象学》,北京:文化艺术出版社,1996。页4。

34.同注3,页249。

35.叁考《电影理论史》([意] 基多·阿里斯泰戈著,李正伦译,北京:中国电影,1992),以及《电影美学概述》([法]阿杰尔著,徐崇业译,北京:中国电影,1994)两本书的相关段落——《电影理论史》,页87~94;《电影美学概述》,页5~7。

36.同注3,叁考〈电影语言的演进〉一文。

37.同注3,页19。

38.《现代电影美学》有再次提醒读者这个双关语的泛用,页110。

39.[法]米歇尔•福柯等,李洋选编、李洋等译,《宽忍的灰色黎明》,郑州:河南大学出版社,2013。页141。

40.同上,页9。

41.叁考网页http://blogs.indiewire.com/theplaylist/ranking-the-20-greatest-long-takes-20140327,2015/03/30。

42.[法]乔治•萨杜尔著,徐昭等译,《世界电影史》,北京:中国电影,1995。页416。

43.叁考网路文章〈《穆里爱》,或一部影片研究所展开的准备工作〉,https://digforfire.net/?p=3478,2015/03/31。

44.杜夫海纳著,张正译,〈影片的观演者(上)〉,载《电影欣赏》,总期第37期,1989年。页46。

45.见特吕弗为巴赞写的《奥逊•威尔斯论评》所作的前言:陈梅译,北京:中国电影,1986,页21~22。

46.Lyotard, Jean-François, “L’acinéma”, in Dominique Noguez ed., Cinéma: Théorie, Lectures, Paris: Klincksieck, 1978. p. 359.

47.同上。

48.这个目前可以说在华文学界尚无定版译名,在《电影理论与批评辞典》里头翻成“叙事体”(叁考页64~65);在《电影研究关键词》里头翻成“叙境”([英]苏珊•海沃德著,邹赞等译,北京:北京大学,2013。叁考页131~133);在《电影语言——电影符号学导论》中翻成“陈述世界”(叁考页19与30);在《电影符号学的新语汇》中翻译成“叙事涵”(Robert Stam等著,张梨美译,台北:远流,1997。叁考页83)。这几个翻法基本上都有一个共通点:点出了一个“界限”(或,界域)。在此笔者以为采用与“剧情”相对应的“片情”,主要在凸显这个词本来就强调了一种单一文本内部的构建逻辑,而这逻辑恰恰仅服务于这文本而不具普遍性。所以“片情”就是凸显这一点:专属影片情形。在《宽忍的灰色黎明》中权宜翻成“故事”(叁考页337之注释)。