与曼努埃尔·普伊格的最后一次访谈

译|anita

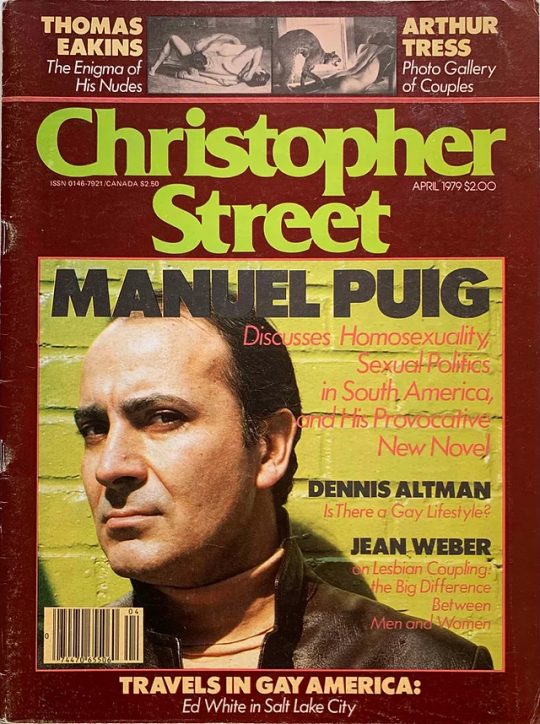

译者按:1990年7月曼努埃尔·普伊格去世,次年4月,美国俄克拉荷马大学举办了一场普伊格学术研讨会,参会论文及其他关于普伊格的纪念文章共18篇,被收录进杂志《今日世界文学》(World Literature Today)1991年秋季刊。笔者选出其中一篇对普伊格的访谈和一份作家生平年表,译成中文。访谈发生在1979年,原载于纽约一家同志文学杂志《克里斯托弗大街》(Christopher Street),普伊格在其中谈论了同性恋相关话题和他的第四部小说《蜘蛛女之吻》。那一年,《蜘蛛女之吻》英译本刚刚面世。

与曼努埃尔·普伊格的最后一次访谈

Manuel Puig and Ronald Christ

World Literature Today, Autumn 1991, Vol. 65, No. 4, pp. 571-578

阿根廷监狱里的一场同性恋情事,让这部小说跟你之前的小说大为不同。

我不会称其为“同性恋情事”。牢房里只有两个男人,但这只是表面。实际上有两个男人,还有两个女人。我同意Theodore Roszak的观点,他说最迫切需要解放的女人,是每个男人囚禁在自己内心深处的女人。

你是怎么想到让同性恋囚犯给政治犯讲述电影情节的?

这是我写这部小说时最初的一个想法,即让两个角色透过电影这个中介相遇,否则他们无法交流。一个是异性恋,另一个不是;两人防备心都很强。同性恋者受教育不多,但想象力很丰富。

他接受了很多电影教育。

是的,所以他晚上给另一个人讲电影,帮助他入睡。他们无法直接面对某些话题。慢慢地,不自觉地,他们开始互相袒露。

但在你几乎所有的小说中都是如此,不是吗?人物在一些流行艺术,比如电影、探戈或广播节目中相遇。从《丽塔·海华丝的背叛》中那个小男孩开始就这样,他每天和母亲一起去看电影,然后在学校作文课上写这些电影。

是的,《蜘蛛女之吻》的开头早就隐藏在《丽塔·海华丝》那个小男孩的作文课上了。在一个压抑的社会,一些人只敢用隐喻的方式谈论问题。

现在我们看到,你将这个主题从一个上学的小男孩身上发展到了监狱里的成年人,同时也将视野从潘帕斯草原上的城镇生活延展至布宜诺斯艾利斯的都市空间。

当然,因为我搬到了城里。我的童年是在大草原上一个小镇里度过的,后来的经历就都是城市经历。我十三岁开始在首都的一所寄宿学校上学,然后在我十七岁时,全家搬到了布宜诺斯艾利斯。所以我不能继续讲述小城镇的故事了,因为我感觉我在前两部小说中已经把能说的都说完了。

你一开始想写的是电影剧本,从某种意义上来说,《蜘蛛女之吻》实现了这个愿望,因为它几乎完全是对话。

这并非我刻意为之。我的前两部小说采用了许多叙事技巧——意识流、信件、日记、传统第三人称视角——我本以为这部新小说会再次需要这些。后来我又觉得,第一章用纯对话来处理可能更容易,而一旦开始,我就停不下来了!我看到对话是叙事的真正载体,也看到对话中没被说出口的东西同样重要,略过不提的反而能传达更多信息。

这是你作品中另一个常见现象,是吗?就像《丽塔·海华丝》中的单边对话,或是《布宜诺斯艾利斯情事》中描述角色们看不见、不考虑的东西的那些片段。

对这部小说而言这一点尤为重要,因为两个角色只能依赖语言:他们几乎无法正视对方,更别说触摸了,因为他们是男人,这是被禁止的。在监狱里,沟通只能通过言语进行。角色们在无意中流露的举动也总是让我好奇;有些东西不在你注意力的焦点,但它们又是实实在在的。

写这本小说的时候,你有没有考虑过把它改编成一部戏?

从技术上来讲,这将是非常困难的。情节发展得太长,而且很碎片化,难以转化成一部戏。有人为此找过我,想让我做一个戏剧改编,但我很难忘记这个故事诞生其中的小说结构。我需要想出一个全新的结构,一个戏剧的结构。

小说一开始是一部以纽约为背景的电影,1943年上映的《豹族》(Cat People)。

但在第一稿中并不是《豹族》,第一章原本想讲一个类似《德古拉》(Dracula)的故事,但小说的整个结构已经确定了。1973年底我正在纽约,那时已经离开了阿根廷,我为这部小说搜集了各种各样的材料,也做了一些调查。

什么样的调查?

首先,我在阿根廷见了一些囚犯。

政治犯吗?

是的,这在1973年6月很容易做到,因为当庇隆主义者再度掌权时,总统是埃克托尔·何塞·坎波拉,他当选后释放了所有政治犯。我请一位为政治犯辩护的律师朋友帮忙,让我见到了一些犯人,这些会面对我很有帮助。两个月后,政治形势向右转,我决定离开这个国家。

你有没有采访像囚犯莫利纳这样的同性恋者?

没有,因为我对那个群体非常了解。我更想选取不太讲究、甚至有点反动的那一类同性恋为我的角色原型。他们拒绝一切实验,拒绝一切新潮流,拥抱四十年代的行为模式——你知道的,温顺的女人、英俊的男人——并与温顺但英勇的那一类女性产生共鸣。他们不想改变那个幻想,又或者说他们改变不了。虽然热衷看电影,但他们排斥一切体现新潮流的电影女主角和男主角。他们仍然只认同《直航恋曲》(One-Way Passage, 1932)和《扬帆》(Now Voyager, 1942)里的人物类型。我认为这是我这部小说中的一个重要主题:人在一定年龄之后还有没有可能改变自己的性幻想?我认为几乎不可能。那些性幻想会在青春期固化成型,之后永远囚禁着你。

小说中有没有一种对同性恋者的戏仿(parody)?

不,没有戏仿。我不太信任“戏仿”这个词,因为它暗含一定的轻蔑。我不轻易允许自己走向轻蔑。是这个角色自己在戏仿——他滑稽地模仿四十年代女性、四十年代电影里的角色。不是我在戏仿。葛丽亚·嘉逊(Greer Garson)不会喜欢我那样做。

对革命者瓦伦丁呢?

哦不,在他那里没有戏仿的空间。对于他,我试图给出写实主义的描述。当然,就他们两人各自的风格而言,两人都有点过头,但并非是我对他们的性格处理过了头。

同性恋者从革命者那里学到了很多,那同性恋者从革命者那里学到了什么?

这个就留给读者了。我个人认为,莫利纳只是利用了革命者提供给他的进行夸张表演的机会,以化身为一位地下女主角。

但同性恋者开始保护革命者,例如,他没有向当局提供所有他知道的信息。

是的,但不是出于意识形态上的原因,而是出于感情。

而这在某种程度上为他的死做了铺垫,一场戏剧性的、安排好了的死亡。

是的,一个电影式的死亡,而且是角色自己选择的,不是我选择的。

当初为什么放弃《德古拉》,选了雅克·特纳的《豹族》?

我当时正在纽约公共图书馆做调查,想为《蜘蛛女之吻》第三章和第四章选择情节所需的纳粹语言,我需要了解纳粹宣传语的特点。大约是那段日子,我在电视上看到了《豹族》。在那之前我已经看过很多遍,非常喜欢,但不知怎的,之前都没有想到它,那一刻却感到无法抗拒。我对自己说,这部戏非出现在小说里不可,因为我的角色一定会选择讲它。这个选择是角色强加给我的。他一定会讲述那个电影故事。

余下的电影,你都已经提前想好了吗?

是的。纳粹电影差不多想好了,但我必须解释一下,它是一部我编造的电影。事情是这样的:我找不到单独一部符合我所有要求的纳粹电影,因此我编造了一部,将符合我需求的好几部电影的片段拼凑到了一起。不过,它们主要还是来自1942年札瑞·朗德尔(Zarah Leander)主演的那部《伟大的爱》(The Great Love)。但墨西哥电影还没想好,因此我在几个月后去了墨西哥,看了很多卡巴莱歌舞剧(cabaret films)。墨西哥这一独特的电影类型,在美国几乎无人知晓,很可惜。

所以你为写《蜘蛛女之吻》做了相当多的调查研究?

是的,但对于我的每一本书我都是这样做的。

这不可避免地让我们想到《蜘蛛女之吻》中的那些脚注。

我必须阅读很多东西。我意识到,读者在对同性恋起源相关信息缺乏了解的情况下,无法对人物行为做出判断。一开始,我打算让所有这些信息通过角色之口传达出来;这些被引用的文本资料可以以某种方式存在于那个牢房中。因为其中一个角色很有学识,热爱阅读,所以我想把那些书放在牢房里,但后来意识到这不可能,原因仅仅在于,这类信息被严厉禁止提供给公众。直到最近几年,我们才开始看到一些系统解释同性恋起源的书。在弗洛伊德、荣格以及所有主要的精神分析作品中,有关这个话题的信息都是支离破碎的,而且它们只会被精英读者、被为数不多的专家阅读。普及类读物的出现只是非常新近的事。在这类读物中,我非常喜欢丹尼斯·奥特曼的《同性恋:压迫与解放》。它浅显易读,同时信息丰富。例如,对一些像马库塞那样的晦涩著作,这本书提供了清晰易懂的解析。

你希望《蜘蛛女之吻》的读者严肃对待脚注中的观点吗?

当然,当然。像我刚才说的,这些信息长期以来被严禁提供给公众。直到最近的十年,在美国,这些主题才开始在一定限度内被公开讨论。这是非常新近的事,而且仅限于发生在这个讲英语的世界。但你一定记得,我的小说首先是为西班牙语读者而写的。所以我对自己说:好吧,这类信息既然被强行封锁,那我就强行将它们纳入我的故事;它们将作为一条条解释性的脚注放在那里,平行于文本——我指文学文本——而独立存在。

这是小说中叙述者唯一干预文本的地方。

是的,这是我的声音,但不是我的判断。我只是简明扼要地重复了专家的判断。

你如何决定在什么地方添加脚注?

我认为,一些角色信息缺乏的时刻,反而会增强戏剧力量,增加冲突性。

有点像古典戏剧中的合唱,为主人公提供背景信息,以此加剧冲突。但你知道,就算在美国,这类信息也被禁止传播。与我交谈过的好几个人都问我:“这些脚注是真的吗?”他们怀疑注释也是虚构的。

我没有预料到这一点。所有的注释都是引文——除了一个。

你愿意说是哪一个吗?

嗯,我……你知道……我……我提出了一个我自己的观点,但我想把它放在一个非常受尊敬的人的名下,而不是一个小说家的名下,嗯……反正它就在那里……

我们必须亲自去寻找。又是一个侦探谜团,就像你的其他作品一样。但是这些注释是真实的引文吗?

对于英译本,我给译者提供了引文的出处,但我不知道他是如何处理的。它们不是对原文的直接引用,而是转述。

这些脚注——以及由此而来的整个同性恋话题——在拉丁美洲和西班牙的反响如何?

一些很学究气的评论家认为这些注释都是常识,放在书中并无必要。你能相信吗?“这些事我们都知道。”他们说。在1976年的西班牙!在1977年的墨西哥!这完全不是事实!在这些国家,人们对同性恋的起源知之甚少,甚至一无所知。

你对此有一套理论吗?

我没有。在这本书中,我选择性介绍了一些我认为最有趣的知识。

在拉美,人们对待同性恋的态度与在美国有很大的不同吗?

首先,对同性恋的排斥是普遍存在的,是普遍性的。但在美国,同性恋群体在提升自己的尊严这方面已经取得了很大的进步。各种解放运动,诸如此类。他们在开创自己的空间。在我看来,所有这一切都凸显出一个非常积极的面向:自尊。但与此同时,我在美国人的态度中也看到一个巨大的危险,那就是同性恋者倾向于认为自己与异性恋者完全不同,激烈地与后者隔离开来。这意味着全然否定了性的真正起源。对我来说,唯一自然的性取向是双性恋,也就是全面的性倾向。一切都只是性,不是同性恋,也不是异性恋;与同性、异性、动物、植物,或其他任何对象都可以,只要不涉及对另一方的伤害。我把同性恋和异性恋都视作人为划分的结果,都是限制性的现象。完全的同性恋和完全的异性恋在我眼中都是文化的结果,而不是自然的结果。如果人类真的自由,我认为他们不会只在单一性别范围内做选择。与此同时,我还是相信伴侣制,无论是异性还是同性。我认为在与一个人相处的过程中,事情会随着时间推移而发展变化,性爱也会变得更加丰富、更加细腻。我并不必然指单配偶制,而是……

回到排斥的问题,我认为同性恋者不应该重复异性恋者犯下的错误——异性恋非常害怕自己潜在的同性恋倾向,认为自己必须与同性恋者完全不同。隔离是错误的,隔离区是不应该存在的。当然,我明白少数群体必须聚集在一起,凭借集体的力量要求得到尊重;但无论如何,不管听起来多么遥远和理想主义,一个自由的性别社群既非同性恋也非异性恋,这一基本原则不应被忘记。

这个问题体现在了小说中,小说中不存在自由选择,而牢房正是整个社会的微观缩影。

角色们完全没有选择。

这意味着这部小说也蕴含了对社会的批判,和你其他作品一样。

是的。我想在牢房里复现外部世界的现实,即,受文化条件的制约,我们只能在非常有限的选择范围之内活动。

你觉得会有一些读者误认为你把同性恋者描绘成了一群傻女人吗?

不,不,我希望不会。书中有足够的篇幅在说明,并非所有同性恋者都是那样。莫利纳只是最后的浪漫主义者,最后的浪漫女性。也正是这一点吸引了我。在七十年代,唯一还在紧紧抓住那套陈词滥调的,就是这些已经内化了传统行为模式而无法开展新体验的人。莫利纳想嫁一个直男,成为一个温顺的妻子。由于他无法真正获得这样的体验,因此也就永远无法摆脱这种幻想。在当今社会,或至少直到最近,你并没有太多选择:你要么效仿母亲,要么效仿父亲;而他们是非常刻板的。四十年代的女性行为被时代风气所掌控,男性行为也是如此,他们要么是玛娜·洛伊(Myrna Loy),要么是克拉克·盖博(Clark Gable)。如果父母是自由的,他们的孩子也会是自由的,上述限制便不复存在。为什么母亲的领域和父亲的领域要如此泾渭分明呢,就像两颗完全不同轨道的行星?感性的轨道属于母亲,行动的轨道属于父亲……

这是不是恰恰体现在,莫利纳几乎完全由电影教化,而革命者的教育则完全来自书籍?差别只在于读者从未确切得知革命者读了哪些书。

当然。读者之所以不被告知这些书的标题,是因为大家对所有这些信息早已熟知。我们都知道左翼青年是什么样子的,他们的世界是什么样的,他们读的都是什么书。

虽然小说对革命者所受的教育和他的阅读保持了沉默,但这沉默中暗含着一种批判,至少是隐性的批判,借由同性恋者的感性间接传达出来。

我不同意。我对革命者所受的教育没有过多涉及,但的确很关注他的反应。就算我想做一些有意识的批判,那也是针对“极端主义”或“分离主义”态度的批判,无论持这种态度的是革命者还是同性恋者。而且,我不知道在小说中看起来是什么样子,但我的意图是对受教育程度更高的角色更加严厉,因为他可获得的信息更加丰富。对于另一个角色来说,他仅有的行为模式参考就是是电影里的浪漫故事。电影是他的精神食粮。

在小说里,电影也成为了受过教育的人的精神食粮。

对,但视角不太一样。在那个时代,人们对电影持完全信任的态度,视电影中的世界为真实世界的一部分,对生活在欠发达国家的人来说尤为如此。那些来自发达国家的虚假幻想被观众认为是真实的,是世界的本来面貌。

所以同性恋者对异国情调感兴趣,而革命者则更关注自己的国家。

由于在拉丁美洲国家,对同性恋的排斥是全面的,他们别无选择,只能逃离,因此很难发展解放运动。不要忘记,这些国家中大多数都处于军事统治之下。

去年夏天,我和丹尼斯·多伦斯(Dennis Dollens)一起观看同性恋骄傲游行,同去还有路易莎·梅赛德斯·莱文森(Luisa Mercedes Levinson),她说她希望能向统治她国家的那些将军们展示这场游行。你们在阿根廷不可能举办这样的活动,对吧?

不可能有超过二十人的集会!是一种长久的戒严状态。不仅如此,在我的国家还存在着积极的迫害。例如,电视上不能有同性恋者;他们不能接受采访,也不能表演。我指的不光是公开的同性恋者,也包括那些没有出柜的。审查机构知道他们的存在。

是官方规定的吗?

不,不,没有什么是官方的。

你的书在那里也是被禁的。

对,除了前两本,《丽塔·海华丝的背叛》和《心碎的探戈》。

但并不是在所有拉美国家都被禁。

这就是奇特的地方。我的书在古巴也是被禁的。所以无论是右倾的阿根廷,还是左倾的古巴,他们对我的作品都保留有一些反对意见。在古巴看不到我的任何一本书。有人通过非官方渠道控诉我说我的作品过于关注色情。更糟糕的是《蜘蛛女之吻》这样的作品,因为它涉及同性恋,卡斯特罗肯定不喜欢。古巴对同性恋者的迫害是众所周知的,我很不情愿说出这一点,因为古巴革命的一些方面是让我感到尊敬和钦佩的。

但拉丁美洲民众的性生活还是具备一个积极的特征,这个特征在广义上的拉丁国家普遍存在。嗯……让我们一步一步展开:在这些国家,母亲被她们的丈夫压制,这导致了一种明显“女性化”同性恋儿子的出现,他通常会尝试扮演他的母亲,被迫重复温顺女性的角色。因此,直男硬汉倾向于将这类同性恋的大多数视为女性。再加上,拉丁直男通常对自己的“男子气概”毫不怀疑,所以他会和一个同性恋男性发生关系——当然,开始时只扮演主动角色——而丝毫不感到“被污染”。这里就出现了可怕的一面,即让这一切成为可能的,仍然是性别角色的刻板或者说僵化。但无论如何,这是一种拉丁男子所实现的双性恋形式。这是一种病态的模式,但起码两个群体的接触建立起来了。在许多情况下,最初以一段见不得光的情事开始的关系,到后来会发展成一段友谊:直男最终会结婚,而同性恋者则在等待成为孩子教母的同时帮忙为新娘设计礼服。在美国,我猜,如果一个直男曾经和伙伴在更衣室有过一次冒险,他可能会永远觉得自己是一个躲在暗柜里的人。再举一个例子,在男性沙文主义盛行的国家,直女更容易接受女同性恋的提议,因为在那里,女人被剥夺了一切性威胁力量,因此二者的接触并不会引起太大恐惧。

我遇到过许多拉丁美洲的同性恋者,他们结婚、生育子女,过着表面的异性恋生活,却暗地里保持着同性恋生活。

上层阶级中的常见现象。这曾经几乎是标准做法,但从不被公开谈论。人们往往是用这种心态看待这类人同性恋的一面: “他是个好人,但杀过人;但基本上还是个好人。”这是一个无人谈论的耻辱。但我认为这在所有国家的上层阶级中都是常见现象。

可是当瓦伦丁与莫利纳发生性关系时,并没有体现出我们刚才讨论的情况。

没有。瓦伦丁在做的时候很理性。他是一个非常诚实的人,一个憎恨压迫的人,却与一个爱尖叫的男同关在同一间牢房,并且不知不觉中,他在牢房里再造了一个剥削系统。当他意识到自己正在这个狭小空间里剥削弱者时,他感到非常愧疚,继而试图弥补。他为自己的性行为所寻找的理性借口——当然,他进行性行为是因为他需要:莫利纳没什么魅力,差不多是个中年人,但你知道,在荒岛上,肉体就是肉体——他给自己找的借口更多基于基督徒的慈善而不是正义,但……

在他们性交中对疼痛的强调应该怎么解释呢?我记得莫利纳表达了疼痛,而瓦伦丁说,要不是因为莫利纳会觉得疼,他就请莫利纳在他身上做了。

这涉及存在于四五十年代女性中的一种陈词滥调:她们总要说,疼!这是表演的一部分。一个脆弱浪漫的女性必须拥有一个非常狭窄的阴道。在小说中,这是同性恋角色所扮演的女性角色的一部分。

两者都被自己的无知和条件反射所困:一个是大众幻想的受害者,另一个则误以为自己理解了结构,却连自己同伴的力量都未曾领悟。但这个故事不是寓言。

如果你讲述一个真实的故事,那么批判往往是含蓄的。如果你选择了一个好的情境,一个有代表性的故事,那么这个情境本身就具有批判性。但并不是所有“真实”的故事都有意义,或有趣。

所以你作为叙述者在故事中的缺席绝不意味着你在社会批判中也缺席。

嗯,我从选择讲这个故事而非其他故事的那一刻就在场了;我选择了这个故事,因为我认为它有意义。我试图为读者提供尽可能多的信息。我不想把我的判断强加给读者。读者应该有空间来形成自己的看法。在这一点上,我完全服从命运。

从第一部小说开始,你就尽可能让自己保持在叙事之外,是什么让你做出这样的决定?

我认为这是因为我非常现代。真的,这是因为我确信弗洛伊德终结了十九世纪的小说。在弗洛伊德之前,你认为一个人的心理完全包含在他的意识之中,只有一点点边缘空间,留给那些几乎不被谈论的模糊事物:本能!所以,那些认为自己了解一个角色的意识的作者——那些意识就在那里,只等着被展示出来——感觉自己能够真正掌控局面。这些作者行为放肆但天真;他们的无辜使他们沐浴在恩典中。但他们又是精明的:他们主要处理大英雄,而非被奴役的小人物。然后,弗洛伊德出现了,揭示了整个幕后的秘密!那是一个我们无法直接触碰的空间。这意味着你永远、永远不能说:“我对这个角色很有把握;我很确定他为什么做出这样的行为。”你可以展示行为的片段,但永远无法呈现全部。你永远不能像托尔斯泰那样说:“安娜嫉妒了”,或“安娜恨”,或“安娜爱”,因为现在我们知道这些情感比我们想象的要复杂得多。在二十世纪的作家中,我尤其钦佩卡夫卡。他感兴趣的是什么?蜘蛛网,无意识的世界,某种操纵我们的系统,我们意识不到却又切实存在、阻碍我们自由行动的栅栏。如今的读者主要寻找的不再是英雄,而是人群中的普通人,以及阻碍他采取另外一种行为的原因。但捕捉这个看不见的压抑网络是极其困难的。不管怎样,这就是我感兴趣的:尝试捕捉角色的无意识。角色越是普通,越是原型化,我就越感兴趣。因为他们和成千上万的人处于同一个牢房。英雄并不吸引我,真的不吸引。我知道我无法直接触碰无意识的内容,它们不会自我揭露。人必须绕弯子。

但有时你确实会尝试步入一些不可知的领域,比如在《蜘蛛女之吻》的结尾,我们读到了瓦伦丁的无意识幻想。

我觉得在他自由的时刻进入他的大脑应该会很有趣;而且,对于像他这样一个非常自制的人,这种情况只能在麻醉状态下发生。

那是他唯一快乐的时刻,小说的最后一句写道:“……这个梦很短,却很幸福。”

是的,没错,但在第七章,也有一部他在噩梦中梦到的电影。

作为叙述者,你不可能无所不知。

当然,如果我对这么多事情都不确定,我怎么可能无所不知,怎么可能是一个主人一般的、权威的第三者呢?

成为无所不知的叙述者,意味着再现压抑吗?

正是。

那么戏剧和电影的戏剧性表现方式,会减少压抑吗?

嗯,让我想想……我不会走那么远。但我能说什么呢?由于电影必须被如此庞大的观众群接受,那么它们一定是经过特殊设计,而不是无意识生产出来的,所以它们又成了限制幻想的囚栏的一部分。从某种程度上来讲,它们有可能是一股限制力量。

你为谁构思你的小说?

总是为了取悦某个特定的人,为了说服某个人相信某件事,一直都是这样。我不知道,对我来说,写作总是为了引诱。在我生活中的某个重要时刻——不必然是为了性征服——出现了一个我尊敬但不尊重我的人,我们对某事持不同意见,我就透过写作来告诉那个人,我并不像听起来那么蠢。但等小说完成或出版时,那个人已经不再重要了。通过写作,我驱逐了存在在那里的某个恶魔。至少我的五部小说都是如此。

回到卡夫卡,他在你的写作生涯中很重要吗?

你知道,我是在接触电影之后才开始接触文学的。电影确实是我生活中一个重大的艺术影响来源。但我必须说,两位现代文学巫师对我也很重要:一个是前面提到的卡夫卡,另一个是福克纳,这两人对我的吸引力不亚于斯坦伯格或希区柯克。卡夫卡诉诸幻想去表现无意识对人的操纵,福克纳则敢于深入现实,而且不知怎的,他靠环境描写为我们提供了一条进入那片未知的无意识沼泽的途径。我要模仿麦克·契诃夫(Michael Chekhov)的口音说:他在《意乱情迷》(Spellbound)中演了一位善良的分析师,而且演得很妙。

非文学类的作家呢?

我觉得法国新精神分析学派很有趣。很难理解,但很有趣。拉康及其弟子们。

你对他们的什么感兴趣,“镜像”概念吗?

是的。试图理解已经够难了,更不用说对它发表意见,但我感觉那里面肯定有一些东西。但是电影才是真正的影响来源——冯·斯坦伯格和整个米高梅风格,如果可以这样定义的话。米高梅没有特别伟大的导演,但有一种特定的视觉风格,由塔尔伯格(Thalberg)、梅耶(Mayer)这样的制片人,以及弗莱明(Fleming)、伦纳德(Leonard)、默文·勒洛伊(Mervyn Leroy)这样的二流导演共同促成。还有这些电影中的女性面孔。

所以,对你来说,重要的是明星和幻想,而不是影片制作人在电影中发现的品质?

是的。对我来说,幻想是靠明星体现的。他们是代表那些善恶的星座。小时候,我害怕哈露(Harlow),但倾慕那些虽温顺但英勇的女人,在三十年代是瑙玛·希拉(Norma Shearer),到四十年代成了葛丽亚·嘉逊(Greer Garson)。纤弱的露易丝·雷娜(Louise Rariner)让我生出保护欲。至于嘉宝(Garbo)和拉玛(Lamarr),她们太强大、太美丽了,因而并不需要我。除非她们在结局中死去,就像嘉宝在《茶花女》中或拉玛在《热带女郎》中一样。苦痛中的她们光彩夺目,她们死了,我也死,以便和她们一起升入天堂。非常非常危险的陈词滥调。因为承受痛苦会带来愉悦感,这里面有一种受虐倾向。

但与我们今天看到的受虐狂幻想非常不同。

哦,我讨厌那个!很高兴我们谈到了这个话题。我认为那很糟糕,而且只有一个简单的解释:由于在美国已经没有人会惩罚同性恋者,于是他们不得不自己惩罚自己。我觉得这非常愚蠢。这只是一种时尚,是对同性恋状况更病态那一面的利用。我希望这个阶段能很快过去。

如果你的角色成长在今天,谁会是他的榜样?

我也很想知道!但要知道这个,你必须得是十二岁!我现在应该在阿根廷有个儿子,这样我就能知道劳拉·安托内利(Laura Antonelli)给他的印象怎么样。

你所有的小说都呈现了这种代际冲突,对吧?

是的。在新书中,女主角已经三十多岁了,她属于那个既无法认同老一辈榜样,也无法认同性革命后出现的榜样的群体。

《蜘蛛女之吻》在西班牙的反响如何?

带着尊重,或者我应该说“带着尊重的距离”?我之所以对提供所有这些关于同性恋的资讯感兴趣,部分是因为想到了西班牙的年轻读者。在我们这个时代的所有西欧国家中,他们遭受的信息剥夺是最严重的。他们经历了将近四十年的审查制度!我在想:那些有性问题的人呢?那些甚至无法接触到弗洛伊德的青少年呢?更不用说马尔库塞了。那么,为什么不给他们提供一些关于性的资讯呢?因为我对分门别类真的有点反感。当我说某人是“同性恋”时,我认为我没有说出全部真相。应该这样说:同性恋/潜在异性恋。最近,一位读过《蜘蛛女之吻》的记者问我是不是一个专为同性恋者写作的作家。这个问题让我出离愤怒,这背后是一种对隔离区的需求;好像一部写同性恋的小说对异性恋读者就没有吸引力了一样!好像小说就不会对我们之前谈到的那个被囚禁在男性身体中的女人有所启发一样。(同时别忘了,每个女人体内也都有一个被束缚的男人!)在一个自由的社会里,女人和男人的言行都不会再被角色限制,他们的孩子也将是自由的。但我们这一代人肯定不行。也许七九一代的美国青少年可以,但其他国家不行。性别角色不再僵化,一个人才能够享受任何人的身体。如今,对于在四十年代长大的人来说,双性恋的空间不大,不是因为它反自然,而是由于文化的阉割。

所以,这本书实际上是对性压抑体系的颠覆。

我希望如此。

这与我们曾经讨论过的老年人及缺乏魅力人群的性压抑现象也有关。

这就是我新小说的主题!将于三月份在西班牙出版,书名叫《天使的耻骨》。它探讨另一种形式的歧视。国家应该对此负起责任。我指年老、丑陋以及残障人群的性满足问题。

社会化的性爱,就像社会化的医疗?

是的,是的。当然……我是带着一脸严肃说的。

我可以引用这个表达吗,“一脸严肃”?

可以!而且,如果可能的话,再加上罗纳德·科尔曼(Ronald Colman)在《双城记》最后一个特写镜头中,凝视虚空的那个充满理想主义的眼神。

曼努埃尔·普伊格生平年表

World Literature Today, Autumn 1991, Vol. 65, No. 4, pp. 579-580

1932年12月28日,曼努埃尔·普伊格出生在阿根廷布宜诺斯艾利斯省的比耶加斯将军镇,父亲是巴尔多梅罗·普伊格(Baldomero Puig),母亲是玛丽亚·埃莱娜·德尔多内(María Elena Delledonne)。

1936年,喜欢上电影,尤其是琴吉·罗杰斯(Ginger Rogers)和埃莉诺·鲍威尔(Eleanor Powell)的音乐剧,以及迪特利希(Dietrich)和嘉宝(Garbo)主演的电影。

1942年,开始学习英语,这是他最喜欢的电影《蝴蝶梦》(Rebecca)、《飘》(Gone with the Wind)和《落花飘零》(Blossoms in the Dust)所使用的语言。

1943年,弟弟去世。

1946年,小学毕业,去布宜诺斯艾利斯上中学,但他不喜欢这所寄宿学校。每逢周日去电影院。在《意乱情迷》(Spellbound)中发现弗洛伊德。

1947年,阅读纪德、赫塞、赫胥黎、萨特。此时最喜欢的明星包括英格丽·褒曼(Ingrid Bergman)、琼·克劳馥(Joan Crawford)和丽塔·海华丝(Rita Hayworth)。克鲁佐(Clouzot)的电影《犯罪河岸》(Quai des Orfèvres)激发起普伊格成为导演的愿望。

1950年,进入布宜诺斯艾利斯大学建筑学院学习。

1951年,在大学里学习法语、英语、意大利语这些电影中常见的语言。

1953年,开始服兵役。

1956年,凭借奖学金赴罗马电影实验中心求学。

1958年,搬到伦敦,以教授西班牙语、意大利语,以及刷盘子维生。用不熟练的英语写下第一部电影剧本。

1959年,在斯德哥尔摩写下第二个英语剧本《室内炎夏》(Summer Indoors),这是一部喜剧,灵感来自艾琳·邓恩(Irene Dunne)和凯瑞·格兰特(Cary Grant)主演的电影。

1960年,回到阿根廷,担任副导演工作。写下第一部西班牙语剧本。

1961年,回到罗马,继续从事电影相关工作。

1962年,仍在罗马,无业。

1963年,搬到纽约,在伊德尔维尔德机场(Idlewild Airport,现JFK Airport)为法国航空工作,并开始创作他的第一部小说。

1965年,完成小说《丽塔·海华丝的背叛》(La traición de Rita Hayworth)。探访大溪地。12月,《丽塔·海华丝的背叛》入围塞依斯·巴拉尔(Seix Barral)出版社的简明图书奖。普伊格与塞依斯·巴拉尔签约,但小说遇到审查问题。

1967年,回到布宜诺斯艾利斯,签署另一份合同,再次遭遇审查问题。《新世界》(Mundo Nuevo)杂志刊登了《丽塔·海华丝的背叛》的其中两章。

1968年,小说最终在阿根廷由一家名为“豪尔赫·阿尔瓦雷斯出版”(Editorial Jorge Alvarez)的小型出版公司出版。

1969年,《丽塔·海华丝的背叛》法文译本由伽利玛(Gallimard)出版社出版,同年6月被《世界报》(Le Monde)选为1968-1969年度最佳小说之一。9月,第二部小说《红唇》(Boquitas pintadas)出版并成为畅销书。

1971年,《丽塔·海华丝的背叛》英译本在纽约出版,这是普伊格的作品首次被翻译成英文。

1973年,第三部小说《布宜诺斯艾利斯情事》(The Buenos Aires Affair)问世。《心碎的探戈》(Heartbreak Tango)在纽约出版(《心碎的探戈》即《红唇》,前者是英文版标题,后者是西班牙语版标题——译者注)。

1974年,《红唇》被阿根廷导演莱奥波尔多·托雷·尼尔松(Leopoldo Torre Nilsson)改编成电影,获得圣塞巴斯蒂安电影节最佳剧本奖。

1976年,在墨西哥居住约两年后,返回纽约。第四部小说《蜘蛛女之吻》(El beso de la mujer araña)问世。《布宜诺斯艾利斯情事》英译本在纽约出版。

1978年,将何塞·多诺索(José Donoso)的小说《无垠之地》(Lugar sin límites)改编成电影,获得圣塞巴斯蒂安电影节最佳剧本奖。

1979年,第五部小说《天使的耻骨》(Pubis angelical)出版,《蜘蛛女之吻》英译出版。

1980年,第六部小说《永远诅咒读这本书的人》(Maldición eterna a quien lea estas páginas)问世。

1981年,搬到里约热内卢。

1982年,第七部小说《属于爱情的血》(Sangre de amor correspondido)出版,《永远诅咒读这本书的人》英译本出版。

1983年,两幕剧《星幕之下》(Bajo un manto de estrellas)在巴塞罗那出版。

1984年,《属于爱情的血》英译本在纽约出版。

1985年,《星幕之下》英译本在纽约出版。《蜘蛛女之吻》电影版上映,由海科特·巴班克(Hector Babenco)执导,威廉·赫特(William Hurt)、劳尔·胡里亚(Raul Julia)和索尼娅·布拉加(Sonia Braga)主演。赫特凭借片中莫利纳一角赢得奥斯卡最佳男主角奖和戛纳电影节最佳男演员奖。

1986年,《天使的耻骨》英译本在纽约出版。

1987年,获得阿伯丁大学荣誉博士学位。

1988年,第八部小说《热带之夜降临》(Cae la noche tropical)问世。

1989年,搬到墨西哥库埃纳瓦卡市。

1990年6月,美国俄克拉荷马大学邀请普伊格作为特别嘉宾,参加将于1991年4月举办的第十三届法语西班牙语作家普特博学术研讨会,普伊格接受邀请, 7月22日在库埃纳瓦卡接受一场常规胆囊手术后,因心脏骤停去世。

1991年4月,普伊格研讨会在俄克拉荷马大学举行,会议论文及其他关于普伊格的文章被收录进《今日世界文学》(World Literature Today)1991年秋季刊。《当代小说评论》(Review of Contemporary Fiction)1991年秋季刊以专题介绍了普伊格和威廉·加斯(William Gass)。同年,《热带之夜降临》英译本在纽约出版。