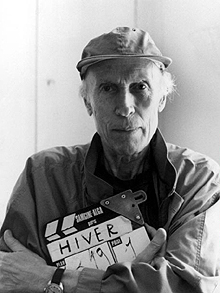

悼侯麦

文/Amushi

文/Amushi

「『但这就是我所害怕的。』

『为什么?你还有什么能失去的吗?』」

-帕斯卡,《沉思录》,引用自侯麦《穆德之夜》。

侯麦的死因仍未明朗,但我们知道他热爱文学与电影的伟大灵魂已然离我们远去,也许飘散在《克拉之膝》(Le genou de Claire, 1971)中那夏日的美丽湖畔,也许随着北半球的风雪落在《穆德之夜》(Ma nuit chez Maud, 1969)中帕斯卡的故乡。作为法国新浪潮的先驱开创者,侯麦的电影生涯不像高达(Jean-Luc Godard)或楚浮(François Truffaut)的那般顺利,他的第一部长片《狮子星座》(Le signe du lion,1959)即遭受票房不佳的打击,虽然在上映的波折中(此片虽然完成于1959年,但要等到1962年才上映),当年《电影笔记》(Cahiers du Cinéma)的榜单上,编辑与评论者仍给予这部片子极高的评价,将其名列第五,位于高达的《赖活》(Vivre sa Vie)和《夏日之恋》(Jules et Jim)下。票房失利让侯麦继续回到短片创作的路途上,也更坚定他在与后人的访谈中所提到的「坚持自己想拍的影片」的想法,开始了他第一个影片系列“六个道德故事”,直到他第三部长片《穆德之夜》才获得国际声望和奥斯卡的提名。

侯麦的思想至始至终都关注着抉择的问题;抉择关乎的是自我创造与思想信念的再生,在他的电影中,主人翁始终要面对的是自身信念的幻灭与对于他者的幻想,在看见与看不见、知与不知中,随着故事的开展,揭露角色的世界观与偏执。侯麦影片的迷人之处也就来自于在抉择的挣扎当中,影片中的平凡演员用其生命的历程重新塑造叙事,让其中的人物似乎如此地与我们的生命相关。从早期的“六个道德故事”中常见的智性的哲学争论,我们似乎看见了一个向下的回旋往生命去实现,到“喜剧与俗谚”系列当中化身为都市男女的争吵与分离。抉择问题必定来自于生活中那些细微的处境中,人们如何在接续的争执中一次又一次地塑造自我形象。不论是苦楚也好,甜美也好,所有的智性与抉择的思维最终是得回到生命饱满的形象之中,看见离别与重逢的生命力量(《飞行员的妻子》〔La Femme de L’aviateur,1980〕、《冬天的故事》〔Conte d’hiver,1992〕),同时犹疑不定,甚至成为讽刺。

另一方面,爱情在侯麦的电影当中扮演的却是救赎般的奇迹,在此点上,我们看见侯麦与文学的深刻关联性。侯麦在他的电影中似乎要书写进千百万种的爱情可能性,从《克拉之膝》和放荡主义(libertinage)、《高卢人帕西伐尔》(Perceval le Gallois, 1978)与骑士之爱(courtly love)到《爱情誓言》(Les amours d’Astrée et de Céladon, 2007)与中世纪罗曼史的关联性,都看见他如何在爱情概念与思想进程中将情人的关系逐步升华至一种超越的生命可能性当中,于是在他的思维当中,欲望的话语定然要在其电影的生涯中不断的浮出,由声音、对话与动作的不同步当中让观众能够窥探其犹疑,并在言词的诱惑当中萃取出自我与他人的意向交错,进而藉由一向上的回旋到达神学、伦理学或诸般中如结晶般透彻的救赎。无怪乎戴尔芬在电影的结尾看到了《绿光》(La rayon vert, 1985)、《春天的故事》(Conte de printemps, 1990)结尾意外掉出的坠饰,也许都是在《爱情誓言》前隐含的某种对于人际关系的回归与信念。

《穆德之夜》结尾时,主人公与他的妻子一起跑向海洋。这次,那些美好的小谎与误会将交织成一张满载生命丰盛的网,而那选择的模糊犹疑将化归至《秋天的故事》(Conte d’automne, 1998)的泪水之中。谢谢你,侯麦,愿你帕斯卡式的赌注得到回报。