瓦格纳、尼采、萧伯纳:超人的预言者

文 / Larry A. Brown,译 / 黄楚娴

原文见:http://larryavisbrown.homestead.com/files/ring/Wagner_Nietzsche_Shaw.htm

在希特勒的军队入侵波兰的同一年,一个生动的漫画人物[译者按:指蝙蝠侠]进入了公众的视野。从那时起,“超人”不是意味着来自优势种族的可怕威胁,就是意味着一个来自另一个星球的超级英雄。然而,这个词起源于19世纪下半叶。当时,欧洲正见证着浪漫主义的消亡,同时,对科学、技术和进步的新信仰在全世界都呈燎原之势。在1850年于伦敦举行的世界博览会上,所有参观者都惊奇于最新的发明为生活带来的高效方式。此后不到十年,几乎人人都在讨论查尔斯·达尔文的革命性理念,他为这个星球上的生命提供了一个可信的解释,而不需要求助于这个过程背后的神圣存在。科学工作者、文学家、哲学家甚至一些神学家都沉醉于人类新获得的自由,期待一个更加光明的未来。

但并不是所有观察这些事件的人都感到欢欣鼓舞。欢腾的人群中有几个预言家,他们的悲鸣在乐观的欢呼消散许久之后依然可闻。带着艺术远见,这些预言家们没有将自己的希望寄托在自己的时代,而着眼于未来。

瓦格纳

正如雅克·巴尔赞(Jacques Barzun)所说,改造20世纪的并不只有达尔文、马克思和他们各自的科学、政治革命——理查·瓦格纳以类似的方式改造了他同时代人的艺术观。他的口碑可谓毁誉参半,有人赞誉他为德国音乐与文化的顶峰,有人指责他是颓废艺术与纳粹主义的先祖。这些相互矛盾的评价部分来源于瓦格纳自身复杂的野心。比起仅仅成为一个作曲家,瓦格纳更希望通过他的“未来的艺术作品”来改变世界。1849年,瓦格纳写道:“我的任务是把革命带到我的所到之地”,因为他觉得“让一个国家重生的希望是和通过戏剧这种大众艺术引发的文化革命相联系的”(Barzun 232)。在他的乐剧中,他取材德国神话传说,讲述了关于英雄和勇气的鼓舞人心的故事,以唤醒德意志民族,让他们意识到自己潜在的伟大。

瓦格纳虽然花了25年的时间才把自己的梦想搬上舞台,但在职业生涯早期就从北欧和日耳曼神话中的人物齐格弗里德那儿发现了他对雅利安种族的理想憧憬。对他来说,齐格弗里德代表着“真正的人”,不特指哪一个让我们对其生平感兴趣的特定的历史人物,而是指一个“纯粹的人”(McCreless 55)。这个完美的人还不存在,正如瓦格纳的解释:“齐格弗里德是未来的人,是我们渴望而无法创造的人,他必须通过毁灭我们来创造自己。”他预示着一个接替旧基督教的新英雄信仰,用沃坦的话来说,就是“上帝给永远年轻的(齐格弗里德)让位”;瓦格纳要求歌者:“这应该像预告一个新宗教的到来。”(Bentley 1, 58)

瓦格纳本想在一部乐剧《齐格弗里德之死》(The Death of Siegfried)中刻画这个英雄的悲剧,并在1848年完成了最初的草稿。随后,瓦格纳又决定为这部乐剧写一部英雄喜剧作为前言,剧情是,年轻的齐格弗里德杀死了一条龙,并用一个吻唤醒了一个沉睡的姑娘。在《年轻的齐格弗里德》(Young Siegfried,《尼伯龙根的指环》四联剧中第三部的原名)中,齐格弗里德在森林中长大,他直率而粗鲁,并不清楚自己所拥有的巨大力量,认为龙与熊都不过是自己的玩伴。他聒噪,狂暴,骄傲,是一个更习惯冲动行事而非思考的人。他对神或人类之道一无所知,对森林以外的世界缺乏了解。齐格弗里德击败了三个更古老种族的代表:愚蠢的巨龙法夫纳、尼伯龙族狡猾的侏儒及统治神界的沃坦,但丝毫没有意识到自己的行为有多么重大的意义。在Bentley看来,他就像是“生机能量的生猛释放”,或者说是未开化的生命力(Life Force)(153)。

只有在最后一幕与布伦希尔德在一起时,齐格弗里德才成为一个成熟的浪漫英雄,只有在这时,他才具有足够的高度来完成沃坦赋予他的重要责任。与布伦希尔德一起,齐格弗里德现在终于能够建立一种新的世界秩序,一种不是由非自然的用法律及权力来规范,而是由与生俱来的爱的能力来统治的秩序。在《齐格弗里德之死》中,优势的维尔塞族因被哈根背叛而灭族,但在最原始的结局中,即使是死亡也无法击败齐格弗里德。作为女武神之一,布伦希尔德使他起死回生,并把他胜利地带到瓦尔哈拉(而不像1848年的版本在大火中覆灭),并在此地以新统领的身份受到众神的欢迎(McCreless 9)。

齐格弗里德的悲剧结局,在一定程度上遵循了亚里士多德的准则。当他最初从莱茵河三女神口中听到指环过去的宿命时,他蔑视其诅咒所带来的危险,拒绝归还指环(错误,hamartia),因为它是自己在战斗和爱中征服的符号。这个占有欲十足的骄傲举措第一次把他置于指环的诅咒之下,让他走向第一次也是唯一一次失败——被哈根的矛所败(突转,peripeteia)。在他死去前,被施加在他身上的遗忘咒失去了法力,他终于记起了自己对布伦希尔德的挚爱;他死时意识到了(cognitio)自己背叛了她,同时也似乎预见了在死后与爱人的重逢。

然而,无论瓦格纳再如何遵循传统,即英雄必须意识到自己真正的毁灭之因,他有一个更重要的标准,即他的英雄首先必须不顾后果地遵从自己最人性的、最自然的本能(McCreless 7)。在1851年出版的《歌剧与戏剧》(Opera and Drama)中,瓦格纳称赞安提戈涅是最伟大的悲剧人物,因为她反对国家的“不自然”律法而坚持自然法则。另一方面,瓦格纳批判索福克勒斯对俄狄浦斯这个角色的处理,因为俄狄浦斯在打破乱伦禁忌时,并没有违反自然法则,只违反了社会秩序。在瓦格纳看来,我们应该谴责对俄狄浦斯的惩罚,因为他的过错仅仅出于无知,而自然并不谴责无知。

在这个同时也适用于自己作品的分析中,瓦格纳对比了两个道德系统:一是旧的、挫败生命的、由国家与教会执行的、有限制的法律条文系统,另一是充分意识到自身的人所自发的、肯定生命的伦理系统。以克瑞翁[译者按:索福克勒斯《安提戈涅》中的忒拜城国王]和沃坦为代表的前者,只能通过武断地行使权力来运作;以安提戈涅与齐格弗里德为代表的后者,则能够自由地追寻内在的需求。这些乱伦行为的后代,命定是挑战传统道德、打破禁忌的人(Rather 55)。然而,正如尼采与萧伯纳后来所呼应的,瓦格纳警告说社会将谴责、处死这些捍卫“个体的自由自决”的人,给他们打上不道德的标签,而没有意识到他们是在以更高、更人性的道德标准生活着。

瓦格纳这种“爱的自然法则”的概念受到路德维希·费尔巴哈的影响。他把自己1849年的《未来的艺术作品》(“The Artwork of the Future”)一文题献给了费尔巴哈。费尔巴哈认为,基于形而上学思辨或神学象征主义(即黑格尔的抽象宗教唯心论)的哲学并不能满足人类日常生存的需求。他提出一套基于爱的、更加直接、更加感性的哲学,用爱来定义认识论和存在:“不被爱的、不能被爱的,就是虚妄……没有爱即没有真。只有爱着什么的事物才存在;不存在与不爱是一样的。”

在瓦格纳看来,爱的终极形式是厄洛斯(eros),是性爱。“爱的最充分形式只在两性之间才可能……其它所有形式的爱都衍生自这种爱,从它而来,和它关联,或不自然地模仿它。”(Rather 65)在瓦格纳的神秘世界中,阿尔贝里希对爱的弃绝是毁坏伊甸园的原罪,只有让最完美的爱人在最极致的激情中相结合,才能带来救赎。实际上,瓦格纳无法设想一个没有布伦希尔德的救世主齐格弗里德:“单独存在的齐格弗里德不是一个完整的人,他只是半个人。他只有与布伦希尔德一起,才成为救世主。孤独的存在者不可能成就一切事情;要做到这点,需要的不只是一个人,需要的还有一个女人,受难的、愿意牺牲自己的女人——最终,她是真正的、有意识的救世主。”(McCreless 5)没有“女超人”的“超人”是不完整的。事实上,正是布伦希尔德对齐格弗里德那至高的爱、愿与齐格弗里德在死亡中结合的爱,才有足够的价值让他们通过归还指环来为他们共同的背叛赎罪,来恢复自然秩序。

瓦格纳向他的朋友们阐述的这个解答《指环》奥秘的“爱的哲学”并不能消除他们的批评,瓦格纳自己也很快就不满意于此。1852年,瓦格纳完成这部持续四晚的宏伟史诗的剧本,此时,这部四联剧已经带上了黑暗、悲观的基调。齐格弗里德的故事与众神陨落的故事合并到一起,后者完全是瓦格纳自己的构想,在任何原始文本中都找不到。这一结合使整部作品带上了虚无主义和绝望的阴影。瓦格纳直到1854年读到叔本华的作品时,才找到一个支撑自己艺术直觉的哲学体系。

叔本华思想的基石是对人的意志的否定。支持一切存在的原力是意志,个体不是自由的,而受意志左右。当个体对世界施展其意志时,它就和其它个体的意志产生冲突,带来痛苦和不幸。唯一一个逃离这种残酷而必然的斗争状态的方法是个人否定自己的意志,顺从他人的意志。人必须以禁欲者或圣人的方式生活,摒弃所有个人的快乐与欲望,直到因死亡而解脱——死亡是意志的终极放弃与唯一的真善。(叔本华认为自杀是一种终极的自私行为并反对它。)甚至性爱也是强加自己意志的方式,因为它占有被爱者来满足自己。超越的爱(agape)——自我牺牲的、普世的同理心——取代了厄洛斯而成为最高形式的爱。

令瓦格纳惊讶的是,叔本华对他的作品理解得甚至比他自己更加深刻。直到那时他才意识到在《尼伯龙根的指环》中最重要的悲剧性人物是沃坦而不是齐格弗里德。沃坦的放弃行为为自己无情的贪婪赎了罪,这才是整个神话的核心,这才解释了众神覆亡的意义。整部作品的高潮出现在《齐格弗里德》的第三幕,沃坦向埃尔达坦言自己心甘情愿地接受自己不可避免的毁灭(认知,cognitio),并在战斗中败给了齐格弗里德(突转)。这个曾经统治世界的意志,如今却愿意放弃自己的所得,把它交给另一个种族。另外,齐格弗里德与布伦希尔德之死现在被视为沃坦之弃世在人间的映象,他们的葬礼之火映照着瓦尔哈拉的毁灭之火。他们至高的爱没能拯救他们,因为他们一开始不愿归还象征着他们肉欲之爱的戒指以换得普世的善,把自己的厄洛斯置于超越的爱之上。在与他人的需要产生冲突时,任何人都必须放弃的,不只是对权力的贪欲,也包括性爱。

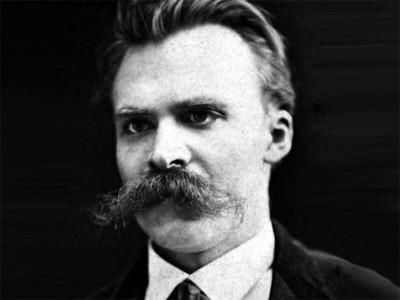

尼采

正是这种观点——对人之意志的英雄式的放弃——把瓦格纳最忠实的门徒变成了最尖锐的批判者。当尼采第一次见到这位作曲家的时候,他认为自己找到了他所有梦想的典范:一个有天赋、强烈意志和统治欲的人。伟大的可能性依旧存在于人性之中,这就是证据。对于敬畏瓦格纳的尼采来说,瓦格纳是“更高级的人里的最高者,把握着开往艺术和生活的新纪元的钥匙……是超人的先形”(Bentley 75)。对于自己偶像笔下的英雄齐格弗里德,尼采称赞其为超越了善恶的自由人,是神(沃坦)死后人所必须成为的立于自我意志的人。然而,随着时间的推移,尼采看到了自己偶像的缺陷:他不同意瓦格纳的资产阶级享乐主义的生活方式,他性格中的小气、自大与喜怒无常,他狂热的德国民族主义,以及他的反犹主义。相似地,对尼采来说,齐格弗里德的形象也不再是“超人”,反而太过人性:一个受盲目本能驱使的无知而残暴的人,一个被尼采视为退化的、卢梭所谓自然的人的后裔,而不再是一个卓越的存在。人类需要征服自己的本性,而不是回归本性,应超越他现有的状态,而不是堕落得更低。

尼采与瓦格纳的决裂堪比他对叔本华的不满。他曾是叔本华的信徒,如今却反对这位哲学家关于意志的悲观哲学。他称叔本华是颓废的哲学家,称瓦格纳是颓废的艺术家,理由是瓦格纳把色欲扯上宗教(帕西法尔)和死亡(特里斯坦)。不同于因放弃而成为英雄的齐格弗里德,尼采的“未来的人”将“不仅会从普遍的(无力的)的理想型中,也会从它所必然导致的事物——巨大的厌恶、毁灭一切的意志、虚无主义——中”把人性救赎出来。“……这位反基督者与反虚无主义者,这个同时征服上帝与虚无主义的人——终有一天,他必然到来。”(Hollinrake 44-7, 71,着重号为尼采所加)虽然“上帝已死”,但叔本华再次让自己受到奴役,这一次是臣服于全能的意志。然而,尼采却拒绝相信意志是邪恶的、无法控制的。他接受叔本华的基本假设,即视意志为一切存在的根本驱动力,但他又同意费希特,将这种力视为积极的、善的(Bentley 75)。针对对意志的否定,他提出了自己对“权力意志”的看法。

托马斯·卡莱尔(Thomas Carlyle)1840年的演讲《英雄、英雄崇拜和历史中的英雄性》(“On Heroes, Hero Worship, and the Heroic in History”)是尼采许多思想的先行者。卡莱尔的基本理念——“伟大的人应该统治,其他人应该敬畏他们”——背后是对历史、对进化式进步论的复杂信仰。社会和生命体一样,在历史中进化,会一度繁荣,但不可避免地会衰败、灭亡,让位给更强大、更优越的种族。英雄是证实这种生命进程的人,他们接受其残酷性,认为它是必要的,因此是善的。对他们来说,勇气是一种比爱更加有价值的美德;英雄是贵族,而不是圣人。英雄的作用,其一在于成为被他人模仿的模式,其二是作为创造者,推动历史前进而非倒退(一切历史都是伟人史)。卡莱尔是同时代人中最早意识到“上帝已死”本身并不值得令人兴奋的人之一,除非人类插手,创造新的价值来取代旧价值。对卡莱尔来说,英雄应该成为崇拜对象,成为一种新宗教的中心,这种宗教将视人性为“奇迹中的奇迹……是我们所能知道的唯一的神性。”Bentley称卡莱尔的理念为“英雄生机论”(Heroic Vitalism),这个概念既是一种“贵族激进主义”(Aristocratic Radicalism)的政治理论,也是一种“超自然自然主义”(Supernatural Naturalism)的形而上学。英雄生机论者畏惧近来走向民主的趋势会最终把权力交给那些没有教养、没有受过教育、不道德的人;而他们相信自然中存在一种自我前进、自我提升的超验力量,这种信念让人能够希望这股超验力量会盖过民主潮流,有利于强大、智慧与高贵的人(Bentley, 17-18, 49-58)。

尼采同意卡莱尔大部分的英雄崇拜理念,把英雄的很多品质转接到自己的“超人”概念中。他认为英雄理应受到尊敬,不是因为英雄曾为人民做出的贡献,而应只是出于对优秀品质的纯粹钦佩。英雄是被命运选为伟人的,这便是他的存在理由。在生存斗争中,他是一个征服者,通过斗争而变得更加强大;他不会以自己的强大为耻,比起基督教以顺从、谦卑、悲悯为道德,英雄受到英雄生机论的祝福:勇气,高贵,自豪,以及统治权。英雄的口号是:“古老的法则,简单的规划——谁能够占有就去占有,谁有力量就取得。”[译者按:语出华兹华斯《罗布•罗伊之墓》(William Wordsworth: Rob Roy’s Grave)](Bentley 52)

尼采持有这样的理念,人们或许会认为他会完全接受达尔文的观点,特别是“适者生存”论。然而,与在他之前的卡莱尔、在他之后的萧伯纳一样,尼采看到了达尔文从宇宙中去除形而上维度所具有的阴暗面。之前是“上帝”这个概念赋予人类存在的意义及目的。没有了上帝,人就不再被创造成他的形象,不再怀有神圣的火花,人的生命也就不比动物的生命有更高的意义。尼采并非不同意这一论点的科学真理性,但他害怕的是,人类若不把赋予自己的生活以意义视为自己的任务,将会带来怎样的后果。他批判一些不一致的人,这些人为自己摆脱上帝、获得解放而欢欣鼓舞,却继续坚守基督教道德,仿佛一切都没有变化。尼采洞察到一切都变了,人类承担起作为宇宙中唯一神性所肩负的责任的时刻到了。

虽然尼采把这种新的现实看作抱有希望的一个理由,但他也十分气馁地从他周围看到,现阶段的智人种族完全无法胜任这个挑战。对于那些夸口说人类已经达到进化顶峰的人,尼采提出抗议:“过分骄傲的19世纪欧洲人,你们真是疯了!”(Hollingdale 123)最终,他放弃了在现世寻找新人,转而把他对超人的设想放到未来。

尼采的哲学体系有三大支点:超人哲学、权力意志与永恒轮回。这些信念取代了基督教关于神、神的救赎以及永生的教义(Hollingdale 198)。作为宗教概念的替代品,尼采的三个支点拒绝被定义,而存在于诗意、情感和神秘性的领域中。正如Bentley所说,“要没有神秘感,超人就蒸发了”(122)。尼采的代言人查拉图斯特拉通常用对比的形象来描述超人:人好比是架在从猿猴到超人之间的万丈深渊之上的绳索;人相对于猿就像超人相对于人;人好比一个水面越涨越高的湖,不再被某个神吸干而枯竭。在一个更全面的比喻中,查拉图斯特拉说,人是受污染的河流;基督教的解决方案是消除污染,但当消除完后,剩下的少之又少;而超人却好比一片巨大的海,可以容纳这种污染而依旧毫发无损。基督教告诉人类应远离恶,认为触碰到恶便会受到污染;而超人则知道接触恶也不会被污染,恶不存在,所有的存在都是必然的。

尼采没有“超级种族”的理念,他只谈论独立的个体。他不认同瓦格纳对“人民”的兴趣和他对种族灵魂的信仰。希特勒关于“纯粹种族”的想法对尼采来说一定是荒谬的,因为进步只能通过种族间的斗争来实现。对尼采来说,“存在的教训”是,只有伟大的个体——那些让自己超越单纯为了享乐的动物天性和低级本能的人——是重要的:“人类必须不断努力以产生更加伟大的个体——这是人类唯一的任务。”(Hollingdale 127)

人类通过实施权力意志而从动物王国中把自己分离出来。这个概念超越了保存自我的自然愿望。尼采相信人类对权力有心理需求,有释放自己力量、坚持自己、去主宰的需求。这种观点似乎是暴政和施虐的借口,但尼采把自我主宰,即超越自我的力量,视为权力意志的终极目标——超人是强大到足以战胜自己的人。这一功绩恢复了被达尔文抹掉的人与动物的区别,且无需形而上学的帮助。

然而,尼采确实希望人鼓起导致恶的种种激情,因为它们同样也是完成最艰巨任务——自我主宰——所需的力量之源。他觉得大恶比软弱更好,因为它是让人抱有希望的理由:“哪里有强大的罪,哪里就有强大的能量、强大的权力意志及战胜自我的可能性”。意志是可以被控制的,但它需要超人的力量来完成。

一旦超人达到这个水平,他便能接受如自己所是的自己和所有使自己走到这一步的一切,既肯定欢乐与胜利,也拥抱痛苦与苦难。当他能满足于重新过一遍自己的人生,接受其中所有的善与恶时,他也便达到了超人的水平;这就是永恒轮回的概念。尼采设想,如果空间和能量有限,时间无限,那最终会达到一个点,在这个点上,所有事件将会穷尽所有可能的组合,整个过程将重新开始。不管这个理论是否正确,尼采认为,把这个假设当成是真的来生活是人类的一个道德律令,人要以这样的方式生活:他们愿意一遍一遍地过着同样的人生,直到永远(而不是叔本华通过重生来获得救赎的、佛教式的希望)。对超人来说,对生命的这种肯定是权力意志的最高成就。

尼采常常被谴责为悲观主义者、无政府主义者和虚无主义者,但他悲观的只是19世纪的人,而不是对生命本身。他赞扬那些实现自我主宰后以超越善与恶的方式活着的人。尼采承认一切价值与意义都已经失去,但这仅仅只是他的一个前提,是他的哲学的开端而不是终结。他把超人放在上帝的位置上,超人是优越的存在,但仍是我们的一员,是一个肯定生命和人性伟大之可能性的人。

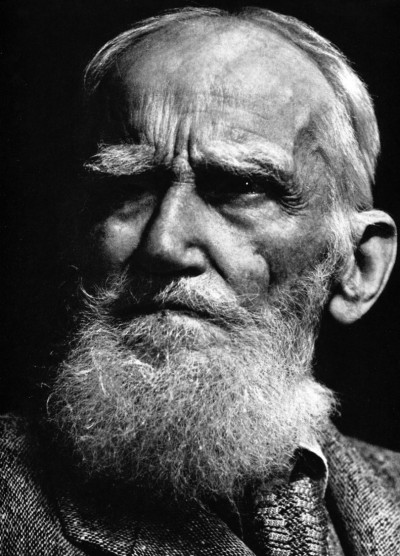

萧伯纳

以其《人与超人》(Man and Superman)一剧,萧伯纳大概是将尼采“超人”哲学的概念从德语世界介绍到英语世界中最为重要的人了。这种联系不应该被误解,正如作家本人在《芭芭拉上校》(Major Barbara)中所说,他仅仅借用了尼采“超人”哲学的名称而已。Bentley认为萧伯纳本人不是英雄生机论者,而仅有一些倾向(164)。和卡莱尔、瓦格纳、尼采一样,萧伯纳认为19世纪的大部分普通人不适合统治,这是民主呼声所没有估计到的。他直白地宣称:“现阶段大部分欧洲人都没必要活着。”(《瓦格纳追随者》,215,另参见尼采的意见:“我很难相信小人是有必要存在的。”Bentley 68)。萧伯纳深深地感到当代政治失败重重,他只能寄希望会出现伟大的天才个体,这些伟人此时只会随机出现,但将来可能可以通过优生学设计出来。他和尼采一样欣赏那些离经叛道的自由灵魂,他们超越常规道德约束,所做之事合乎必然。

然而,萧伯纳的人道主义却让他无法赞同尼采对残酷的赞扬。他认为超人应惠及他人而不仅仅是为自己而活。在《千岁人》(Back to Methuselah)中,萧伯纳对《圣经》中的第一个谋杀犯该隐的描述似乎是在戏仿尼采式的英雄。当该隐自封超人时,夏娃反驳道:“超人!你并不是超人,你只是反人类!你鄙视你的父亲,但你要知道,当他去世时,世界会因为他曾经存在过而变得更加富足;而当你死去时,人们只会说‘他是一个伟大的战士,但世界如果从来没有他,会是更加美好的。’”(365)

萧伯纳与尼采在政治理论上分道扬镳,因为无论他多么崇拜伟人,他依旧支持社会主义及少数服从多数的看法。在《我们九十年代的戏剧》(Our Theater of the Nineties)中,萧伯纳描述尼采为“特权、权力与不公的最大宣扬者”,并总结了这个德国人的看法:“对尼采来说,现代民主制度、保罗式的基督教、社会主义或其它,都是一些怀着恶意的哲学家用于挫败人类进化历程的阴谋,它集中起多数人的愚蠢和蛮力,反抗少数强大的人的有益统治。”在萧伯纳看来,这是一个“绝对虚妄的假设……要不是有同样多的证据让它看起来好像是事实一样,其实不值一读”(95)。他对尼采的人类境况分析感同身受,但支持另一种解决方案。

在《完美的瓦格纳追随者》(The Perfect Wagnerite)中,萧伯纳利用《尼伯龙根的指环》神话作为寓言,来归纳自己所处时代的社会政治问题。他看到了三类人:道德矮人,其贪欲驱使他奴役他人,其狡猾使他能够全身而退;勤劳却愚蠢的巨人,他们提供了劳动力;统治世界的众神,因为巨人的心智缺陷,众神无法用理智开导他们,而必须以机械式的律法加以震慑(189)。最终沃坦意识到,要创造一个更好的政府形式,世界需要的不是新法律而是新人,不是齐格弗里德这一个个体,而是一个英雄的种族(215),或者如约翰·坦纳在《革命家手册》[译者按:约翰·坦纳(John Tanner)是《人与超人》一剧的主角,是个有着先进思想的革命者。萧伯纳把坦纳的《革命家手册》(“Revolutionist’s Handbook”)作为附录放在剧中。]中所说,需要的是“超人的民主”(《人与超人》,755)。萧伯纳式的超人要的不是统治他人,而是将全人类提高到自己的水平。只有当全人类都进化到自然而然地想做对整个种族都最有益的事情时,萧伯纳才对作为政治存在的人有信心。

比起尼采的影响,萧伯纳的超人理念更大程度来源于他对易卜生和瓦格纳的钦佩(Mills “Superman” 52)。萧伯纳在易卜生笔下的布朗德中找到了适用于自己的超人的两个品质:英雄能量与愿意服务于更强大力量——无论是上帝还是创造进化论(Creative Evolution)——的意愿。英雄天性中就有强烈的自我意志,但与此同时他也认识到,存在着一种世界意志,它先于自己的意志出现,并优于自己的意志;并且他渴望让自己的意志与世界意志的伟业并行不悖。布朗德就是这样的一个英雄,且易卜生后来的“现实主义”男性角色无一展现出这位神性的挪威人所具有的强大与奉献精神。然而,在萧伯纳看来,布朗德是失败的(培尔·金特与朱利安同样如此),因为他是理想主义者。他的所作所为就好像他是一个生活于完美世界里的新亚当,从不需要在生活中做出妥协(Ibsenism 48)。最后,他只能与他所爱的一切一起葬身在自己宏大理想的重压之下。

瓦格纳笔下的齐格弗里德受到了萧伯纳类似的、暂时的赞同。他钦佩齐格弗里德不被旧世纪的贪婪和权欲所沾污,钦佩他独立于众神那套不再适用于他的陈腐律法。这位年轻的英雄“不识律法,只知道自己的脾性……简而言之,他是一个不道德的人,是一个天生的无政府主义者……是尼采‘超人’的先行者”(《瓦格纳追随者》,200)。齐格弗里德是一个典型的“对自己冲动绝对信任的健康的人,养育他的是一种强烈的、使人愉悦的活力,这种活力超越了恐惧、良心之病态、恶意以及法律和秩序的权宜性和道德基础。”(21)

人们历来对“不受良心束缚”的个人主义者着迷,但通常都不愿意宽恕他的行径,生怕上天不允。而现在已经没有任何神会击倒他,这种“新新教徒”(New Protestant)不仅拒绝教会作为指导自己生活的权威,同样也拒绝天堂的指引。最终,这会走向无政府主义——没有统治,只有自我统治。在这点上,萧伯纳摒弃了瓦格纳的英雄原型。无政府主义,就像爱情与自我放弃一样,是瓦格纳在事业晚期所信奉的几个理想化的灵丹妙药之一。萧伯纳总结道:“有理性的信徒唯一可以从《指环》中得到的信念,不是对爱的信念,而是对生命本身的信念——生命不知疲倦地向前、向上……从它自身、以它自己无法解释的能量成长着,成为越来越高级的形式。”(221)可以说,这是萧伯纳对自己的生命力(Life Force)信念、而非对瓦格纳的创作的总结。

行文至此,我们必须转向萧伯纳凭自己丰富的想象力创作的戏剧作品,从中寻找萧伯纳式超人的真正模型。萧伯纳从未清晰地定义过超人,他特意将自己创造的未来之人笼罩在神秘之中,正如约翰·坦纳所说,“我们将只能在活着的人中验证超人”(《人与超人》,741)。然而,我们能明确一些萧伯纳所钦佩的超人特质。萧伯纳式英雄最优秀的品质在于,他/她有能把事情做好的能力。他笔下的男人实际而直接,知道促使世界运作的方式(这是齐格弗里德完全没有的特质);他创造的女性角色持家、相夫皆得其道;他描绘的历史人物,如拿破仑、凯撒,比起传说而言,显得渺小而更人性化,更关心治理国家的日常事务。他们对自己和他人都没有对英雄的幻想,也正是因为如此,他们能完成理想主义者只能梦想的事。他们的力量并不来源于尼采推崇的自豪或勇气,而来自常识。

伴随这些行动者的是沉思着的精神,是那些活在唐·璜的天堂的艺术家-哲学家和那些活在公元31920年、代表着先进人类的人。萧伯纳并不对比思想与行动;唐·璜坚称“在我想象的天堂里,美丽的女士,你将生活与工作,而不是玩乐与假装,你将面对如其所是的事物”(651)。沉思并不是进入思想的形而上领域、从而逃避现实的做法,它是生命力本身的目标。比起沉溺于享乐,沉思的头脑寻求目的与方向:“身处地狱就是随波逐流,身置天堂则是自己掌舵操控”(685)。萧伯纳未来想象中的古代人似乎确实脱离现实,他们对“孩子们”的艺术与舞蹈显得毫无兴趣,这种指向俗世的冷漠来自萧伯纳新柏拉图式的理念,即终极的精神(Mind)力求逃逸出物质的限制。古代人“活跃”在沉思中;他们思考的主题从未显露,但关键在于现阶段的任何人无论如何都无法理解或欣赏它们。

萧伯纳式的英雄遵循一种更高的、不受传统价值和过时的道德律令妨碍的伦理而生活。约翰·坦纳享受自己作为“无耻的无政府主义者”与“没被焚烧的书中之最粗鄙者”的作者的名声,部分是因为这会让人注意到他的进步观点,部分是因为他乐于曝光潜在的自由思想家。然而对真正的超人来说,过渡到高级阶段并非易事。在《艺术的理智》(The Sanity of Art)序言中,萧伯纳提到:“我们不能要求超人简单地把更高的道德标准强加在被扭曲的美德之上,因为他无疑会清空好多美德,就像倒掉好多污水一样,并代之以新的、奇特的习俗;他也抛开旧的责任,接受新的、更重的义务。”在自己种族的其他人还未能达到他的水平时就出现的超人将被冠上“疯子”的称号,因为他的良心和多数人的良心不一致:“超人将会被诬陷为夜间出没的贼人,并因此而被枪毙”(288)。人将无法理解超人之道,正如萧伯纳“未来的历史”中,短寿人无法理解古代人之道。

在萧伯纳关于超人理念的两部主要作品《人与超人》和《千岁人》中,他预言,超人将会以不同的方式出现,但总是受生命力推动才出现。生命力是萧伯纳唯一的“宗教”中的神,生命力理论,正如萨缪尔・巴特勒(Samuel Butler)恰如其分地说道,是他对达尔文“把精神驱逐出宇宙”的回应(《千岁人》,696)。达尔文对进化论的贡献——自然选择假说——提供了对生命过程的一种解释,一笔勾销了它背后原先归因于上帝的、明确的目的性和方向性。进化不再由一种神秘的、有终极目标的力量驱使,而完全依赖偶然。出于信念,萧伯纳拒绝了盲目的宇宙,而选择去相信有一个客观的、具有创造力的意志在指引万物向更高级的形态发展。因此他推行拉马克更早的创造进化论(Creative Evolution),即生物体变化是因为它们有变化的意志。萧伯纳承认自己在这件事上是神秘主义者,生命力是一种“形而上学的假设”,是“神迹”,是“奥秘”,但这是他可以解释活物与死物之区别的唯一方式,而这是唯物主义无法解释的(Agitations 119, 339)。

在萧伯纳的“创造进化论”中,几百万年来,生命力盲目地反复试验并屡败屡战,直到人类到来才不再盲目。现在,生命力通过发展人类精神能力来寻找意识的更高层次。唐·璜说道:“(生命)需要大脑……免得它因为自身的无知而反制自己”(《人与超人》,652)。作为生命力虔诚的门徒,唐·璜向魔鬼解释生命力是如何利用爱的游戏来实现自己的目的。两种性别均有其自己的角色:男性是生命的哲学意识的化身,女性是其生育能力的化身。相对来说,女性是主要玩家,她倾其所有寻求另一半以延续后代。在完成自己的使命后,男人就自由了,可以追求知识,以此又增加生命力的集体意识。男人和女人不应该像坦纳那样和生命力进行斗争,而应该心甘情愿地服从这一进程。“这是人生真正的快乐”,萧伯纳在序言中写道,“被用于一个你自己认为伟大的目标”(523)。为了更好地效力于生命力,坦纳在他的手册中推广一项政府赞助的优生优育计划,以加速制造超人的伟大实验。

在《千岁人》中,让生命获得成功的方案有所不同。这部巨著涵盖了人类这个种族的整个历史,从亚当到公元30000年的古代人。萧伯纳在这部作品中试图构建一个基于精神与心理进化的乌托邦,而不是19世纪典型的、基于技术进步的乌托邦(Cole 89)。据巴拿巴兄弟的福音(第三部分),人类的救赎有赖将寿命延长至300岁左右。他们相信死亡只是一种后天的习惯,它切断生命、阻碍男女走向真正的成熟,是一种不便;就目前来说,“人生苦短,切莫当真”(381)。然而,巴拿巴兄弟没有提出优生学项目或者任何神秘的方法来实现这临时的不朽。生命将在没有人类的合作、甚至与人类意愿相悖的情况下完成自身神秘的目标。正如富兰克林所说,“如果(生命)无法通过我们(解决自身的问题),它会制造更有能力的媒介,你我不会是上帝最后的造物”(430)。在这部后期的戏剧中,超人已经被取代,或者说被纯粹精神的理想本身所替代。即使在30000年后,生命也并不满足于为了创造神而不停地分娩。

在这部思想简史中,我们看到了三个彼此相当却各自不同的超人理念:瓦格纳笔下的齐格弗里德把自己从神的审判中解放出来,但他的盲目、野蛮吸引不了尼采;查拉图斯特拉的超人赢得了可以超越善恶地生活的自由,但他接受了残酷,视其为实现这个目标的可行手段,因此就有可能成为极致的暴君,而这种可能性让萧伯纳憎恶;萧伯纳对人性终极的远景把精神提升到远远高于感性现实的程度,结果让大多数读者对他设想的未来无动于衷。然而,尽管几位作者都看到现在的人类无法在一个无神的世界中生存的明证,但他们都对人类种族抱有希望,而在这三种设想中,超人都被视为这种希望的投射。对科技进步的绝对信仰,从核子时代的视角来看,似乎错得可怕,而这些近代的浪漫主义者(萧伯纳在这方面和另两位一样是个理想主义者)为我们提供了急需的制衡。我们可以不相信他们对超人的预言,但为了在未来存活,我们需要他们对人性的坚定信念。

References

Bailey, J. O. “Shaw’s Life Force and Science Fiction. ” Shaw Review 16 (May 1973): 48-58.

Barzun, Jacques. Darwin. Marx. Wagner: Critique of a Heritage. 2nd ed. Doubleday, 1958.

Bentley, Eric. The Cult of the Superman. Peter Smith, 1969.

Cole, Susan A. “The Evolutionary Fantasy: Shaw and Utopian Fiction.” Shaw Review 16 (May 1973): 89-97.

Hollingdale, R. J. Nietzsche: The Man and His Philosophy. Routledge, 1965.

Hollinrake, Roger. Nietzsche, Wagner. and the Philosophy of Pessimism. Allen, 1982.

McCreless, Patrick. Wagner’s Siegfried: Its Drama, History, and Music. UKI Research, 1982.

Mills. Carl Henry. “Shaw’s Superman: A Re-evaluation.” Shaw Review 13 (May 1970): 48-58.

Mills. Carl Henry. “Shaw’s Theory of Creative Evolution.” Shaw Review 16 (Sept. 1973): 123-32.

Rather, L. J. The Dream of Self-Destruction: Wagner’s Ring and the Modern World. LSU Press, 1979.

Wisenthal, J. L. “The Underside of Undershaft: A Wagnerian Motif in Major Barbara.” Shaw Review 15 (May 1972): 56-64.

[1]译者:指蝙蝠侠

[2]语出华兹华斯《罗布·罗伊之墓》(William Wordsworth: Rob Roy’s Grave)——译注

[3]约翰·坦纳(John Tanner)是《人与超人》一剧的主角,是个有着先进思想的革命者。萧伯纳把坦纳的《革命家手册》(Revolutionist’s Handbook)作为附录放在剧中。

微信公号版(假如您想对作者的无偿奉献表示感谢,欢迎在使用手机微信打赏,赏额会立即交给作者):http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNzE4MjkzOA==&mid=400002716&idx=1&sn=58cd9655826ececf8c463cfb0056e734#rd