林强

(部分照片由林强先生提供,部分照片源自倪重华《铿锵真言》,感谢redhousepainter的翻拍,部分照片源自网络。)

文/王莫之

本次采访是胡凌云先生帮忙促成的,他在Facebook上留言,林强先生欣然应允。我拿到电邮地址已是羊年岁末,发邮件讨论采访的事宜,林先生回复:“关于方式,可以先用电邮,若是有不清楚的,我们再用电话,这样好吗?你们的时间若是不急,可否等过完农历年再联络一次?因为年底或年后,许多工作都会挤在一起,常常感到紧张。”他当时正在忙两部影片的配乐工作,分别是赵得胤的剧情片《再见瓦城》,黄惠侦的纪录片《我的T妈妈》。

很可惜,我们后来没通电话,读者将要面对的访谈内容是四封电邮往来的剪辑成果,每封邮件含有十到三十个问题不等。

林先生有好些工作得益于电邮,不少大陆导演通过网络向他发出配乐邀请,比较知名的案例是贾樟柯,2003年他拍摄《世界》,想请林强担任配乐,因为他在侯孝贤的《千禧曼波》里听到了他想要的现代感。《千禧曼波》的配乐为林强带来了第二座金马奖,上次夺魁是1995年的影片《南国再见,南国》,第三次是2006年的《一年之初》,第四次是2013年的《天注定》。去年的《刺客聂隐娘》为他赢得戛纳影展会外赛“电影原声奖”(Cannes Soundtrack Award)的肯定。目前的林强,或许是华人世界最优秀的文艺片配乐家,但我个人更喜欢他唱过的歌。他发的那三张台语专辑,尤其是《向前走》(1990)和《娱乐世界》(1994),在华语乐坛的某些侧面,有一种独孤求败的压倒性优势。

《向前走》是台语摇滚乐的早期杰作。台语歌不再悲苦,摇滚乐也可以用台语演唱,侯孝贤的《太阳》(1986)、黑名单工作室的《抓狂歌》(1989)走在林强前面,但都没能达到他的商业、社会高度。《向前走》的大众影响力是空前绝后的,即便是巅峰期的伍佰,《树枝孤鸟》作为其作品之树的一支华丽而巨大的分杈,它其实还是孤独的。

今天再听《娱乐世界》,我觉得它是台湾第一张国际水准的另类摇滚专辑。在同名曲里,你能听到后摇滚倾向的吉他演奏(出自Cocteau Twins的编外成员Ben Blakeman),那是1994年,一年后,大陆的窦唯在专辑《艳阳天》里也有类似的美学探索。工业噪音在华语乐坛是小众中的小众,二十多年过去了,《当兵好》在该领域的翘楚地位难以撼动。

1964年出生于台湾彰化,林强自小好动,看书不出五分钟就会睡着,小学时除了音乐课能被选为领唱之一,其它科目大多惨淡。打个珠算,老师安排同学一对一辅导,他还是学不会,爸妈也没想他有大出息,不做坏事就可以了,他就活得很自由。他父亲受日本教育,喜欢日本童谣,家里有台唱机,放童谣,边放边教他唱。国中时,他迷上了校园民歌:《微风往事》、《木棉道》以及《庙会》等,老师上课,他在桌下摊一册歌本,心里唱。他还喜欢跳舞,当时学生跳舞是禁忌,他和同学自组“地下舞厅”。谁的父母不在家,就找同学搬家用音响,舞会上,自调鸡尾酒,自带女同学。负责DJ的那位要带两台卡座,放些YMCA、Bee Gees、Abba之类的Disco,舞曲之间夹几首慢歌,男生邀请心仪的女生跳慢舞。对于跳舞的这份热爱在他当上歌星之后就消退了,直到九十年代中后期,因为喜欢电子音乐,他才重新找到舞池的喜悦。

高中几乎都是音乐。他和同学里音乐品味相近的一起淘碟,听Pink Floyd、Led Zeppelin、Eagles、Yes,几乎每张都能带来惊喜或启示。学吉他是因为当时会弹吉他的男生一拨弦,总能围上一圈女生。他后来和朋友们组乐团,排练房就是他的卧室,他父母开的那家猪脚店的地下室仓库,墙上贴满唱片,乐器摆在旁边。他闷在排练房里写歌,不再满足于翻唱。

往后总是要做音乐工作的,这是他的梦想。

服兵役三年,他是海军,退伍后在家里休息了一个月,决心去台北找工作,那是1986年。进不了电影公司,他去录影带店铺,进不了唱片公司,他去唱片行,两份工作加在一起做了近两年,同时积极参加歌唱比赛。他是木船民歌比赛的常客,倪重华先生赏识他,请他来自己的公司当个助理。那家公司叫“真言社”,起初是做西洋演唱会的,可叹中华体育馆烧了,演唱会没得做,倪先生打算制作本土音乐。

1990年出道,1994年隐退,这五年被他称为“歌星时代”。采访之前,台湾的影评人肥内对我说,林强很反感谈唱歌时候的人事。可我还是问了。电邮里的林先生极简冷隽,不像他在演讲桌前那么健谈。他对于评点同行、合作伙伴的艺术创作也是忌讳的,尽量迂回避让,也不愿意在个人的艺术喜好上指名道姓,这点上,就像他对待电影配乐的态度,能少则少,如果电影的情绪满了,不加音乐又何妨呢。

掘火:作为创作者的林强,有意识要去工作的时候是个什么状态?

林:如果工作进度不赶,通常都是看家人有无其他事需帮忙,或者陪伴,若工作多,通常白天十点就开工,准备前期的工作,例如做配乐,就是先看剧本或看影片。有固定的工作室,就在家里,跟生活起居一起,我习惯白天工作,大概晚上十点结束,十一二点就寝,没酒,没烟,偶尔咖啡或茶。器材都是固定的,一台计算机,一台笔记本电脑,软硬件都必需,还有几把吉他。

掘火:在谈到自己和电影的缘分时,你说读书的时候,如果没去上课就一定是去电影院看早场电影了,那种便宜的,一次可以看两部,从早看到晚,看到下课;在谈到自己对侯孝贤的敬慕时,你说那个年代看的国片只有军教片、琼瑶电影、武侠片,自己都很不爱看,爱看的是好莱坞电影,还有弗朗西斯·科波拉、马丁·斯科塞斯,所以看到侯孝贤就非常感动,发现电影和自己的生命是可以相关的。我想说的是,这两段回忆里对国片的态度有出入,这出入是否由于小时候逃课看得太多,从爱看变成了不爱看。

林:逃课主要是看李小龙、美国好莱坞的电影,比如《ET》、《星际大战》、《第三类接触》,我特别喜欢科幻片,若是看漫画,都看日本的《原子小金刚》(铁臂阿童木的台湾译名)之类。小时候不知道原因,长大后想想 应该是新奇,看看外国,想象力进入梦想,逃避现实。

掘火:第一次看侯导电影是在马祖看的《风柜来的人》?

林:是的,那时我在当兵,就在给阿兵哥看的小戏院,像礼堂,有个舞台可以看歌舞的那种。

掘火:据说因为看了那部电影,才有了退伍以后找不到音乐的工作就去拍电影的想法,所以在那之前,心里只想着要做音乐工作?

林:是的,小时候对电影的生活经验或梦想,总是想找自己有兴趣的工作。因为侯导的电影,我开始看一些欧美的独立电影或艺术电影或纪录片,或是偏向非商业的,例如大陆的《黄土地》、《红高梁》、《蓝风筝》。我到台北后,当时有很多叫 MTV的小店,供客人看录像带的,后来有雷射影碟的店叫太阳系,有很多全世界的冷门艺术电影可以看,还有一二家少数以艺术电影为主的小店,看完后,还留下来讨论分享心得。从那时起,我就很少看好莱坞电影了。

掘火:那份理想的音乐工作是怎么一个样貌?

林:不是后来的歌星那样,我希望能在录音室里学技术,跟乐手合作录音,做专辑唱片,因为我学生时代听了很多西洋的黑胶专辑。

掘火:服兵役在海军康乐队唱了很多歌,这三年对于后来的歌星生涯有帮助吗?

林:在艺工队时常到处劳军,多一些舞台上的经验,至少出唱片时,站在舞台上或摄影机屏幕前,不会生疏。

掘火:退伍后在家里休息了一个月就去台北发展,第一份工作和电影的录像带有关,半年后跳槽去一家唱片行,你负责西洋音乐和电影配乐的导购,怎么评价这两份工作?

林:在MTV的工作就像我刚才说的,看了很多文艺片,在唱片店就是听了很多类型的音乐,摇滚、爵士和古典,大部分都是大家都叫得出的名字,因为是商业场所,都是大众所需的。我还买了工具书,以便客人问的时候答得出来,没事就是听音乐看书。反正都是自己感兴趣的工作,音乐和电影,如今我做的工作都跟从前的这二种工作相关,我觉得事出必有因,冥冥中自有安排,也许是天命吧。

掘火:摇滚乐听多了,在某个阶段会否有某种优越感?觉得摇滚乐比流行乐屌,想当摇滚明星。

林:应该不是优越感,而是在音乐上的创新、实验、探索更大胆,没有过多商业或歌迷的牵绊。我们看看过了十年或更久的周杰伦或王力宏,他们的新专辑是否都着重在我前述的这几点上?

掘火:真言社签的第一位艺人是你,关于这段历史有两种说法,说你参加民歌比赛,吸引了很多唱片公司,你从中选择了一家,那就是真言社,因为他们有办演唱会的经验;还有一种说法是当时看中你的只有真言社。

林:我参加木船民歌比赛,被刷下来几次,后来也没得名次,但真言社老板觉得我有趣,请我到他公司谈谈,后来当了快两年的制作助理才出了第一张专辑。没有很多唱片公司,只有真言社,况且真言社不是要签我当歌手,我也没跟他们签约,而是在真言社工作,当助理,后来我写了一些歌给老板听,他听过后拿给滚石的制作人听,决定要出唱片前才签约。

掘火:参加比赛唱的也是台语歌曲吗?坚持唱台语是你的一种姿态吗?

林:我在决赛时才唱自己写的台语歌,复赛时唱童安格的歌还有姜育恒跟英文老歌,那时台湾刚解严不久,很多从前被禁的本土书可以在书店销售,我从前认为我的母语没水平,难登大雅之堂,看了这些书后,才开时写台语歌唱台语歌。

掘火:助理一当两年,想过放弃吗?你是要追求音乐梦的。

林:没有想要放弃,也许做得不够久吧。我当初并不是真言社的签约歌手,虽然我也想出唱片专辑,但我只是个助理,不敢有渴望,只是顺其自然。

掘火:在真言社当助理是白天的工作,晚上你还在“现代启示录”,一家啤酒屋当DJ,晚上为什么不去混圈子,这样机会更大啊。

林:当DJ放音乐并不是为了赚钱,而是兴趣,把我喜欢的音乐放给别人听。那家啤酒屋没有舞厅,客人坐着吃炒菜或小点喝啤酒聊天听音乐,音乐大都是英文或华语的流行歌,那时应该没有现在的夜店舞曲文化,只有几家美式的酒吧是可以跳舞的,放的音乐也不是电子舞曲,而是流行或摇滚音乐。

掘火:林强这个艺名据说是高中时自己取的,当时怎么会想到选这个名字?

林:不是高中,但或许有幻想过,如果有一天梦想成真,应该要叫啥名吧?林强是出唱片前才取的,因为叫林志峰的人太多,我自己就遇到过十几个,只想要简单好记,我是从笑话集锦的书里,经常看到小明与小强的名字,小明如何如何,小强如何如何——叫林强比叫林明顺口,所以就取了。

掘火:远离歌星生涯那么久,这些年偶尔也会听到《向前走》专辑里的那些歌吧。

林:我尽量不主动听,如果有人放给我听,我的反应都是冷静,好像跟我没关系,就算我觉得跟我一点关系都没有,态度上也表现不在意,甚至想忘了一干二净,也无法如我所愿。我当歌手的时候,走在外面大家都认识,去吃个饭,老板喜欢你就放《向前走》,他很热情,但是我根本吃不下去。《向前走》确实有影响了一些人,只希望都是正面的,当然逐名求利的居多,我总希望是更精神灵性的追求向前。

专辑《向前走》

掘火:《向前走》整张专辑是有一些实验乐趣的,《闪闪烁》的编曲让人想起受YMO影响的那些日本电汽歌谣,是否当时非主打歌的空间比较大。

林:《向前走》专辑的制作或编曲,我都没参与,也没提意见,单纯就写歌演唱。

掘火:当时你写了很多歌,未被使用的去哪儿了?

林:我的一些旧作,后来转成数字放在硬盘里,没有备份,有一天朋友来家里帮我修计算机时,不小心将所有旧作格式化,全部存在宇宙的不同空间。

掘火:台湾的影评人肥内向我提供了一条线索,他说:“我对林强最深的印象应该还是他宣传《向前走》时,有一次看到电视上访问他,他居然坐在一个大石头上,赤脚,边穿袜子。那对还是小学生的我来说还挺震撼的,想说艺人可以这样吗?超屌。”你当时是故意反叛以对抗讨厌的宣传配合吗?

林:我不认识肥内,所谓的反叛,现在想想,大都是想掩藏害羞或不自在,我已经不再反抗了,只想让自己不虚伪,回到自然简单的状态,一种到哪里,见到什么人,都能自在。所以我1993 年后就刻意低调,很少上媒体。我不适合太光鲜亮丽的生活,1995年我为电影《南国再见,南国》写了一首歌叫《自我毁灭》,就是想跟自己过去由媒体、唱片工业塑造出来的偶像形象划清界线。既然不当歌星,但又喜欢音乐,我就买了计算机学编曲,日后以音乐工作者自称。

掘火:1991年你拍了侯孝贤导演的《戏梦人生》,这些经历在美学上对次年发表的专辑《春风少年兄》有影响吗?这张专辑突然变得很台客。

林:应该没有影响,我对电影只有尚未消化的经验,朦朦胧胧谈不上领悟了什么。

专辑《春风少年兄》

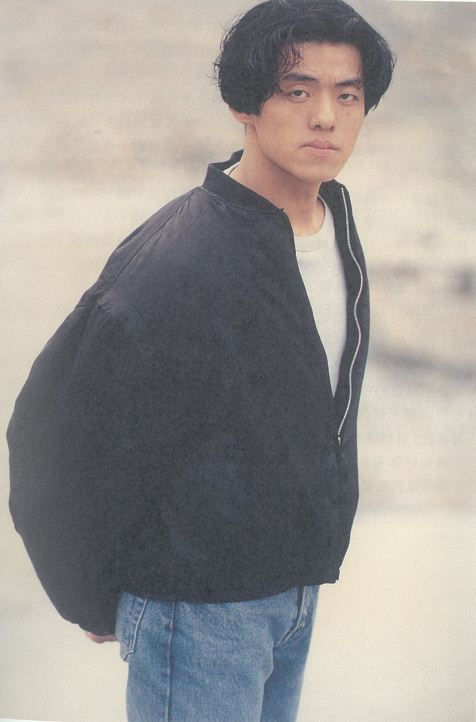

《春风少年兄》宣传时期的林强,叛逆的瓜皮头

92年林强赴东京宣传时,与日本乐评人合影

掘火:公司对《春风少年兄》的要求是复制《向前走》的成功,摇滚加民谣,你比较反对,还有,这张专辑的发行公司怎么从滚石变成了波丽佳音?

林:我是不想复制的,但忍耐着配合,一直到《娱乐世界》才真正做自己想要的。公司的运作太复杂,有很多商业的算计,公司不尊重歌手,只当作商品谋算,变来换去,无奈的就是签约的歌手,也是我渐行渐远的原因其一。

掘火:你有尝试多要一点制作的权利,包括音乐的走向吗?公司是什么态度?如果公司让你放开做,是否第二张专辑就是后来《娱乐世界》的样子?

林:没有,还没考虑很清楚,那时成名了,收入增加了,也许人改变了,很混沌的状态,我只是觉得公司想复制第一张的模式,因为成功了,我就是被推着走,是不太清楚的状态,后来才觉得矛盾困惑,如果公司完全开放,我不知道会变成甚么样。

掘火:卜光先生在华语乐坛几乎没什么人谈,但是他最好的创作都给了你,《查某人》和《爱情研究院》,虽然都是口水歌,但旋律写得很好,他后来离开台湾去天津、上海做IT生意了。

林:卜光我们一直有连络,在我跟流行音乐渐行渐远时,他反而有许多跟流行歌手或公司合作的机会,我知道的就有张清芳,还有很多我不知道的,我也不想知道,刻意地不接触,刻意地逃离歌手的身份,那时跟着侯导,拍了几部电影当演员。半年前卜光从上海回来,我们在台中见面,他还很热衷流行音乐,跟我提起他的计划,也希望跟我再合作,我跟他说,我已不是歌手林强,也没有兴趣再做这些事,事实上对流行不敏感,也老了,但若将来他有机会拍电影,也许我们就有机会再合作。

掘火:你当时开始厌恶流行音乐了吗?对它,你是什么时候从喜欢变成厌恶的?

林:年纪大,自然就对时尚或流行不敏感也不在意了,例如年轻人喜欢的 R&B、EDM、hip-hop或K-P0P……我平常也不听,也没有再关注流行音乐的动向。应该是自然慢慢地就成这样,也非突然不听或因为一件事而不听。

专辑《娱乐世界》

John Fryer

Ben Blakeman

掘火:《娱乐世界》为什么要去伦敦录制?我注意到制作人有John Fryer,英美很多独立摇滚名团都请他当过制作人,包括Nine Inch Nails、Cocteau Twins,Cocteau Twins的编外成员Ben Blakeman在整张《娱乐世界》里弹了很多吉他。

林:那时老板也希望我跟国际多接触,不是我提出的,是公司提的,我当然觉得很好,本来我们寄demo到英国给三个制作人,询问是否有意愿合作,只有二位回复,我们就选择较低成本的,录音室吉他手到英国才开始找来见面聊,也听了他们的声音表现,找了前二位都不合我意,后来才决定 Ben。

掘火:去伦敦录《娱乐世界》是93年的夏天,一下飞机就直接去录音棚?

林:不是,还有很多生活的细节,先适应生活环境,跟英国的同事见面讨论聊天,大概三四天后才进录音室,我都是在工作状态,也没有人书写或摄像记录,我的印象就跟台北的录音状态类似,就是一种学习,去体验不同环境不同国家语言的工作生活,没有特别的故事,我很少回忆,印象中几乎很少人问起,包括朋友,我也很少主动提起,或许是刻意不去记忆它。

(Protocol Studios录制的杰作们)

掘火:那个在伦敦的录音棚(Protocol Studio)据说很破旧,设备也没有台湾的条件好,你起初有担心过吗?这样的条件。

林:那是一个旧工厂改建的录音室。没有担心,人家用很简陋的旧器材做这么多元有趣的音乐,我们有钱买昂贵的新器材,音乐还是单一。

掘火:总共录了多少时间?

林:大概录了一个半月,实际多久,我记不清楚。

、罗百吉、林强-540x362.jpg)

录制《娱乐世界》,简卓华(左起)、罗百吉、林强

录制《娱乐世界》,林强正在弹吉他

录制《娱乐世界》,那个难得的快乐林强

林强不肯做宣传,公司只好派封面的章鱼去助力

掘火:谈谈制作人John Fryer吧,工作中的他是个严厉的人吗?你们如何沟通,自带翻译?

林:不严厉但很认真不多话,英国人大都这样,不热情,不主动跟人亲近,保持与他人的距离,对人的一种尊重,也许他们认为是一种优美的距离感,最后混音工作时,他会自己带小型组装的混音器材来,应该是他专属的声音。我们有一个翻译,谈到专业上的沟通困难,翻译就会帮忙。

掘火:在伦敦有去看看当地的摇滚乐演出吗?或者去唱片店看看,或者在录制完成后去观光旅游。

林:有,很少,大部分是助理去看,我得每天准备工作,回饭店时也都在思考,因为我得决定很多音乐上的主观。后来有去博物馆和美术馆,完成工作后,我还坐船去法国,还去瑞士。

掘火:《娱乐世界》给乐迷震撼比较大的还有罗百吉,他的编曲才华,感觉这张专辑不仅留下了最辉煌的你,还有最杰出的他。

林:在这张专辑之前,我们就开始合作了,他寄了 demo到公司,公司请他来见面那天我也在,那时应该是1991年,我就跟他学计算机编曲。对这张专辑的赞誉是十年后才有的,发行那年既不辉煌也不杰出,相反的,卖得很差,甚至有原来喜欢先前乐风的歌友,抗议退货,也有写信来骂我的,大概意思是狗吠狼嚎,骗钱……这也是我后来渐行渐远的原因其一。

掘火:十年才有赞誉?业内当时没有好评吗?

林:我不清楚,好像没人谈,我不会主动问。

掘火:《娱乐世界》如果卖得还不错,你会否按照这个路子继续拓展下去,再发一张演唱专辑?

林:也许是。

掘火:《懦弱》是你“歌星时代”的最后一首歌吗?收录在1996年的合辑《魔岩十大魔王之群魔乱舞》里,很奇怪,它是一首国语歌。

林:《懦弱》应该是1994年录的,在《娱乐世界》之后,在《自我毁灭》之前。我当时回台湾后,尝试找业余的个人工作室,学英国的经验,用便宜的器材完成的作品,唱国语就是一个尝试,想试试,当时那时我跟公司的关系很疏离,真言社在没告知我的运作下,把我转约到魔岩唱片,所以我在2001年就再也没有跟任何一家唱片公司签歌手约。

掘火:2001年,和魔岩约满,那年魔岩为你发了一张精选唱片,这是合约里的一部分吗?如果是,也就是说,公司还欠你一张,或者说你还欠公司一张。

林:合约没有这一部分,这是魔岩公司决定的,因为他们拥有所有的唱片专辑的录音版权。没有欠,我做了一张电子音乐专辑,但是公司认为没有市场,就没有发行。

掘火:这张专辑后来发表了吗?

林:没有发表。

掘火:1994-1996年,你拍电影为主,也做了一张电影原声,拿了金马奖,公司是什么态度,有没有说,林强,回来发一张专辑吧。

林:公司没有说什么,那时我跟公司的关系真的很疏离,人很愤世忌俗,不爱跟人沟通,更不欢喜跟同业打交道。

掘火:《娱乐世界》之后的林强虽然主要在做电子音乐,做电影配乐,但并没有完全拒绝唱歌这个艺术表达方式,所以,你厌倦的是作为“歌星”的林强,而不是“唱歌”的林强吧,我觉得最大的证据莫过于1999年你为电影《天马茶房》演唱的插曲《幸福进行曲》,这是一首非常纯粹的情歌啊。

林:是的,我不想成为歌星,到处登台演唱,其他的,都可以试试。

掘火:窦唯在《雨吁》之后就不唱歌了,有一些媒体和乐迷感叹,又一个林强诞生了。除了对待唱歌这件事情上有本质差异,你怎么看待把你和窦唯归类这件事情。

林:窦唯的音乐较深沉,有前卫艺术感,这点是我比不上他的,我只跟他简短地寒暄过二次,未曾深谈,我似乎可以理解他,他比我走得更前面更极端。

掘火:你在台湾歌手翁宇君的博客留过一段文字,你说:“2000年在北京跟窦唯见一次面,二个话不多的。人没啥好说,我是欣赏他的。台湾的音乐人有过多商业上的牵扯,做起事来碍手碍脚不够简单,大陆的音乐人直接。我跟他的差别,窦唯是艺术家,而我是音乐工作者……”请教你对艺术家、对音乐工作者的定义。

林:我认为自己是一个音乐工作者,未曾说过自己是艺术家,艺术家是天才,众人皆知名,音乐作品受国际认同赞赏,这些我都做不到,但我会继续努力,音乐工作者是以音乐为生,我认为自己是服务业,为需要音乐的人服务。

掘火:还是你评价窦唯的那段文字,你说:“2001年在香港艺术节音乐剧‘镜花缘’再次碰面,同样无话可说,因同住饭店,只见到他每天被媒体因为王菲及高原的情事追着跑,同感无奈。”关于音乐剧《镜花缘》的数据现在很难查,请你多谈谈这次合作的缘起经过,还有,配乐工作为何分成两半,窦唯负责的一半后来有发表,好奇你做的另一半去哪儿了?

林:哇! 这说来话长,要把整件事的来龙去脉说清楚,是否要另辟镜花缘 的专栏。简单地说,导演是进念·二十面体的团员,做美术、影像、舞台造型,叫阿花,全名我忘了。关于配乐,窦唯负责较抽象电子乐的部分,跟FM3一起,我则跟香港的摇滚乐队,让卢巧音唱一些我选的粤语或华语歌,我没有录音留存,香港艺术节的制作单位应该会有,那得去香港的图书馆或艺术馆查一查。

掘火:1993年,台湾第一家完全播放trance和techno电子舞曲的舞厅Twilight Zone开幕,你接触电子音乐是这之前还是之后?

林:那时我尚未进入电音的状态,要到1996年才开始,那家Twilight Zone舞厅有去过,但我会常去的是Spin ,DJ放的是可以跳舞的摇滚乐,比如一些英国独立乐队,还有工业躁音。后来我去一家叫Edge的舞吧,最早在金山南路跟爱国东路的地下室,那是我第一次听DJ @llen放音乐,才知道电子舞曲已经变得多样有趣,常有惊喜,后来常去,就跟@llen交上朋友了。

掘火:面对媒体,你常常说台湾的电子音乐风潮起于1997年,我查了一下,那年有两件大事:一是你和DJ @llen、新加坡的DJ stingray组成Groove Island Productions,开始在台湾各地举办电音舞会,是台湾第一个专业派对组织;二是国际知名DJ Paul Oakenfold来台演出。这是你把1997年列为台湾电子音乐起始的原因吗?

林:我真正进入电子音乐的状态是1997年。台湾的第一个户外电子音乐派对是在1995年,DJ @llen跟朋友在台北的二重疏洪道办的rave party。后来我也加入Groove Island,跟上述二位DJ @llen、DJ stingray在室内舞厅及户外办了几场派对,从1997到2000年都是这个状态,这时台北有美国的Tower Records,我们常去买黑胶唱片或跟喜爱电音的朋友们交流。后来有位朋友在出版社,问我们有无兴趣出版一本电子音乐的工具书,我们觉得应该要有此讯息,这时我们已听了许多世界各国不同厂牌、不同类型的电音,也觉得应该要介绍给后辈,就集结一些深入电音状态的朋友,分工合作,各选有兴趣的音乐来写,就于1999年顺利出版了《2001电音世代-电子舞曲圣经》。

掘火:97年开始当DJ的时候,为了避免被人认出来,传说你带着孙悟空的面具打碟,被人问DJ的风格,你说什么音乐都放,free style。

林: 是的,的确如你所知的。当时也是一种逃避,去人少的地方。

侯导和林强合唱《无声的所在》

掘火:在谈到《南国再见,南国》的配乐时,你说:“当时比较喜欢国外的工业噪音。”我在另一份你的采访里见到这样一段回答:“Inde rock , alternative rock ,industry noise…听一大堆没有特别喜欢哪个,听电音后第一喜欢的是Underworld。”我看到underworld这个名字,想起最早听《千禧曼波》电影原声的感觉,确实是有一些影响的,但是也难说这些影响的来源,因为这张原声还有DJ fish和半野喜弘的参与。

林:在听音乐的过程中不论有意或无意,在潜意识里都已受影响,这是肯定的。我以前听比利时的实验音乐厂牌Sub Rosa的合辑,听Multiphonic Ensemble 这个音乐家的作品,后来才知道他是半野喜弘的别名。《海上花》要做配乐时,日本寄来几个音乐家的作品,我知道半野先生的名字在其中,就建议侯导请他来聊聊。我认识的音乐家都比我优秀,他们会的我都做不到,才会请他们来合作帮忙,我也可以趁机学习。他到台湾跟侯导见面时,我们才第一次见面,这是我们后来合作《千禧曼波》的机缘。《千禧曼波》的配乐我们是各自分工,独自创作,没有一起创作一个作品,见面聊天大都闲话家常,并无特别或谈音乐。

掘火:《海上花》考虑过请你来做配乐吗?如果这个电影是侯导今天拍,那么你做配乐是非常合适的,《刺客聂隐娘》之后,你已经冲破了一道门,有自信胜任古装片的配乐。

林:《海上花》没考虑过我,但有问我意见,那时,日本寄来几个配乐家的作品,我就推荐了半野喜弘。

专辑《惊蛰》

掘火:专辑《惊蛰》是先由mk2发了法国版,再由台湾发了中文版,所以这张唱片是法国策划的?

林:是的,在国外原先有二家公司找我合作,后来我选择了mk2,主要是他们合作的音乐家有几个是我喜欢的电音风格,他们有一系列的主题叫“立体音像”(stereo picture),我想在欧洲发行专辑,一般人肯定不知道台湾在哪?甚至没印象,我平常会录一些台湾生活的环境音,加入创作音乐,让听者借着听觉,让其对台湾,或是我的生活环境有一个想象。

掘火:和贾樟柯导演的第一次合作是《世界》,那是2004年,从配乐里还能听到一些电子舞曲的元素,然后你的创作就开始远离舞曲。

林:舞曲的样貌太多元,已经变种成未知型态,我只是不听流行舞曲,但很多简单的4/4拍的电音,我还在听,例如2014年Yagya的专辑《Sleepygirls》,或是2011年Robag Wruhme的专辑《Thora Vukk》,我在千禧年开始听许多实验电子。

掘火:贾导的电影很有意思,他的电影似乎更重视“声效”,各种奇怪粗砺的环境声,然后搭配一些配乐,配乐的量会比其他文艺片的少。

林:有一些电影没配乐也很好看,不一定要音乐的,导演也在电影里探索更多的可能,多一点创新的导演是好的,但创新不代表商业的成功或艺术的成就。

掘火:从《三峡好人》开始,你的电子音乐开始忽视旋律,呈现对声波和环境氛围的迷恋。

林:我本身喜欢抽象的文艺作品,创作时自然就会如此,旋律有,只是较少,我的创作大多用直觉,就是当下的状态,创作有无限可能,也许有一天我的直觉会有大量的旋律,我不知道,只是顺着走,我很少迷恋人事物,若硬要说迷恋,我宁愿迷探索或学习。

掘火:你的电子音乐似乎不是很重视音色的打磨和雕琢,欧美有那么一批电音制作人,他们对于各种音色的迷恋让人惊奇。

林:就如同上述所说的,我的逻辑性差,大都用当下直觉,我觉得文化到深处都是相同的,前卫或原始,传统与现代,旧与新,不管黑猫或白猫,能捉老鼠的就是好猫,大概是相同的道理。

掘火:你的配乐原则是自由表达对电影的感受,至于用不用,那是导演的自由。这样的处理方式,往往一个项目会产生大量的未用track,国外的惯例是出电影原声的时候会一起发表,但是在你身上不是这样,比如《刺客聂隐娘》,原声唱片的十首曲子都是电影里用了的,那些未被采用的去哪儿了?

林:未采用的都存起来,也许适合其他案子用,或是,有年轻辈的朋友完成电影找不到配乐,我看过影片后,就寄适合的旧作救急,所以人家不要的音乐未必无用,总是会有用处的,音乐有用最好,用不到也没关系,存起来,顺其自然。

掘火:你说未来电影配乐的方向可能是做声音效果,那不是声效师的工作吗?

林:我的意思是二者的界线会重叠,就像塑泥偶,水与土的关系,这样也蛮好,没有音乐也没关系。

掘火:很多电影到了你的手里,会很少使用配乐,极端的甚至就一段音乐,比如《透析》,比如《碧罗雪山》,这两部都是刘杰导演的作品,极简是你的配乐美学吗?

林:我和刘杰导演是从《透析》开始合作的,一位长辈介绍的,问我有无兴趣合作,我照例看了导演的旧作《马背上的法庭》,觉得可行,就请他将《透析》寄给我看。他是把整部片都剪辑好了才给我看,我看过后,不觉得要音乐,整体很流畅,情感很足,我问刘导,在剪辑或拍摄时有想到要加音乐吗?他说没有,我说那就对啦! 不一定要音乐,他说既然找你了,做一些吧。我试着做了几首,结果导演没用,只有一首是用在最后的片尾字幕。到《碧罗雪山》的时候,也是一样,我看过后,跟导演说,那些少数民族的歌声或乐器就很好了,不需要再多音乐了。

掘火:《碧罗雪山》那首的旋律真好啊,很奇怪,你突然又开始重视旋律了。

林:《碧罗雪山》不适合多加音乐,我觉得太满太多,甚至有点做作,最后导演坚持要我做,我就说,这样太勉强,不如我换个方式。我很喜欢这部片也很受感动,我把看完这部片的感受,用音乐来表达,最后就把满满的感动做了一首,只放在片尾,所有的族人被迫迁移自己熟悉的故土,然后上字幕,结果还不错。

掘火:刘杰导演的新片《德兰》也是你配的,但是之前那部《青春派》不是,是因为那是商业片吗?

林:他拍《青春派》时有问我,我说对这类的商业电影没感觉,后来的《德兰》才又找我,我到北京找一些藏族的乐手来帮忙。

掘火:谈谈和毕赣导演的合作吧,《路边野餐》目前国内还未公映,好奇你和年轻导演怎么合作。

林:贾导的作品《小武》里的主角王宏伟,他在北京通州宋庄发展独立电影,在栗宪庭电影基金会里工作,我曾经在那里办过一次配乐讲座,后来王老师电邮跟我连络,问我是否帮一位年轻导演的忙,我照例请他们寄导演的作品给我看,同意后就开始这部片的工作,但本来我在忙侯导的《刺客聂影娘》的配乐,问他们是否能等,他们原先的计划太赶不能等,但后来计划改动,就等我先忙一段落后,就开始《路边野餐》的配乐工作,结果还不错。听毕赣导演说,我在宋庄讲座时,他也在,当然那时很多学员,我不认识他。

掘火:现在自己还买唱片吗?

林:黑胶或 CD,MP3也买,但以黑胶或 CD为主。

掘火:目前唱片市场不景气,传统发片模式很艰难,你提到要拓展新方向,帮舞台表演、帮影视剧、帮服装发布会做音乐,这种模式在欧美还是比较常见的,但在华人世界确实比较另类,未来能把蛋糕做大吗?

林:我很少计划未来,我觉得变量太多,就只是去适应,我没有强烈的企图心,大都是顺其自然,我说过,我做的是服务业,哪里需要我音乐服务的,只要我有感觉,认同工作对象的作品,就可以合作,大都是一种不够明确的直觉,我还蛮喜欢这样的,古人说:有心栽花偏不茂,无心插柳自成荫。我很认同,我就是这样在工作生活的人。