[欧洲自由爵士]之荷兰人干了什么

文/夏博

Opening

1964年春天,Eric Dolphy随Charles Mingus进行了最后一次欧洲巡演后并没有返回美国,他选择了留下来继续与当地音乐家或旅欧的美国音乐家合作,他觉得自己想要的声音在保守的美国唱片业体系中无法找到,他要在这片对爵士乐尚未完全开化的文化乐土上构建新的理想。

Eric Dolphy与Misha Mengelberg,1964

六月,一支演练多年的荷兰爵士乐组合早已恭候多时,他们对Dolphy的音乐以及他接下来将要演奏什么已有所准备,他们对各类Bop音乐的精通让他们同这位美国前辈的合作显得十分熟稔。这支节奏组合中就包括了日后大名鼎鼎的钢琴家Misha Mengelberg和鼓手Han Bennink,二人真正从Dolphy身上继承的东西并不多,但1964年6月初的这次合作其意义并不在此,它更像是一次接力。Dolphy于当月底去世,他的事业终究未竟,而本次合作录音发表的专辑“Last Date”却成为两位荷兰音乐巨人登上历史舞台的第一阶。

日后谈起这次合作,Misha曾表示:他很喜欢Dolphy的演奏,却并不喜欢他的音乐,他认为Dolphy终生囿于Bop的框架中,还不够自由,未有决定性突破。那个时代的美国唱片工业氛围束缚了很多空有一身才华和抱负却无处安家的黑人音乐家。作为个中异类,Albert Ayler的出现既对刚刚破壳而出业已风靡纽约的自由爵士发起了挑衅,又将之向前带进了一大步,他无所顾忌的吹奏,摧毁调性的音乐吸引了一大批远在大洋彼岸,内心蠢蠢欲动的欧洲音乐家,Misha亦在此列。

出身音乐世家,受过高等教育,有着独特经历的Misha Mengelberg自然不会同他的黑人前辈一样满腔愤懑、一脸愁容,他继承下来的是那些解剖和声、重构旋律、颠覆审美的奇思妙想和音乐趣味。他的父亲Karel Mengelberg是名指挥家,母亲是位竖琴师,他的叔祖父Willem Mengelberg是荷兰闻名遐迩的指挥家和作曲家,他从小耳濡目染,吸纳着取之不尽的音乐养分,他在海牙皇家音乐学院就读时亦积累了丰富的作曲经验,可以说,Misha受到的音乐熏陶以及他掌握的理论知识和作曲技能是得天独厚、毋庸置疑的,这在他后来的表演中得到了充分的印证。

自50年代末开始演奏爵士乐以来,Misha从他的美国前辈那里学到的演奏经验愈发不足以满足他大脑中的庞大音乐资源库和丰沛的创造力。他与Thelonious Monk有过面对面交流,同Cecil Taylor一起同台献艺,对John Coltrane和Albert Ayler的崇敬都无法抹去心中对爵士即兴天生受限于人类习性的怀疑,在Misha眼中,他们总在不断重复自己,他不喜欢那样。好在Misha的兴趣是广泛的,不会仅仅将艺术目光限于音乐本身,60年代,他在积极投身激浪派运动后,在同John Cage的一次会面后,Misha在对待即兴和作曲方面有了更加立体化的认知,这最终促使他提出了一种全新的创作方式:Instant Composition,亦即:即时作曲。

I. 即时作曲

Instant Composition这一词汇最初由美国吉它手Jim Hall提出,1958年,他在参与录制了管乐手Jimmy Giuffre的一张专辑后以此描述了自己当时即兴的状态,但这只是个萌芽,同后来Misha Mengelberg提出的一整套概念并无直接关联。

Instant Composition的第二次出现是指1963年,德国激浪派艺术家Tomas Schmit创作的一个Instant Poetry(即时诗歌)作品。他在一个空罐头瓶中塞满了写上单词的纸条,并要求在阅读前用力摇晃瓶子,如此一来,读者每次读到的诗句内容都是随机排列的,而文字素材又是早早设计好的。它很好的揭示了即时创作与即兴创作和构思创作的关系:在一个现成的框架或资源库中,构成即兴创作的过程就是即时创作,其要点在于艺术家如何处理他事先准备好的素材。

将Instant Composition的过程视觉化更易于理解,它就像一幅拼贴画,艺术家利用手上的既定材料,发挥想象力,随性创作拼图,Misha Mengelberg的每场演出就是在即兴制作一幅拼贴画,而他多年来学习实践积累下来的丰富素材库保证了这幅作品足够的多彩。他的取材范围甚至不限于音乐,激浪派艺术本就是个多门类、跨学科的综合体,Misha将其对多媒体、视觉艺术、行为艺术等不同表达形式的兴趣置入了即时作曲的概念中,所以单单从音乐视角试图去还原这幅拼图是远远不够的。

即时作曲的基本表达在Misha Mengelberg的钢琴上最为直接,他是一位钢琴家,又不大愿意被当做钢琴家看待,他既不是坐在琴凳前对着乐谱照本宣科,也不会完全脱离文本漫无目的的即兴,他需要某种线索。正如他钢琴上的两位导师Thelonious Monk和Herbie Nichols对传统和弦构造的颠覆,Misha一直追寻着一种不同寻常的方式设计自己的即兴内容。他拒绝所谓的自发性(Spontaneous),他不能接受英国人的这种即兴理念,他满脑的音乐点子不允许他凭空胡来,他有超越常人的鲜活素材和高明的作曲技法足够让他的音乐充满惊喜和意想不到的转变,他认为,有所依据的即兴和预置的随机性更能突出这一优势。

即时作曲(Instant Composition)虽然通常被纳入到一个更大范围的自由即兴(Free Improvisation)概念中去,但二者毕竟是有区别的,不管在理论或实践中,它都强调即兴亦是一种作曲,这有效的避免了二者的对立,一直以来,即兴与作曲都被视为两种截然不同的创作方法。欧洲音乐的教育体系已将作曲家和演奏家分离了100多年,然而在更早的时候,作曲和演奏是不分家的,在演奏中完成作曲是欧洲音乐的本来面貌,演奏家即是作曲家,而将二者分成两个系统独立发展导致了当下很多乐团职业乐手脱离了乐谱完全不知道该演奏什么,从这方面看,即时作曲只是在纠正错误,恢复传统。

II. 钢琴

Misha Mengelberg一生只出版了四张钢琴Solo专辑,从技术上看,他不具备长时间快速弹奏的能力,这看似一种缺陷,因为同Cecil Taylor的疾风骤雨或AV Sclippenbach的深入解析相比,Misha显得有些笨拙,他的演奏听起来时不时磕磕绊绊的,但如果他拥有上面两位的技艺,恐怕即时作曲也就无从谈起了。

他的即兴演奏需要一定的时间冗余和技巧腾挪的空间,从动机的发起、转换、回归、再转换,这一系列的组合过程有赖于演奏者实时捕捉、处理脑中快速闪现的灵感素材的能力,要在作品持续发展的间歇容得下思考的余地,而不是凭着本能下意识的感知周围环境,你来我往的进行无限互动,音乐源自于人的内在,Misha一生都秉持着这一点在演奏。

他从自己最推崇的两位钢琴家Thelonious Monk和Herbie Nichols的作品中获得了如何将技术限制转化为自身风格的启示。生前怀才不遇的Herbie Nichols那种频繁变化令人目不暇接的复合曲式结构虽没能得到听众耳朵的垂青,但其作品价值在同行间的认可度是随着时间同步增长的。Misha Mengelberg改良了这种大跨度、跳跃式的作曲方法,用他大脑中数不尽的音乐语言衔接起各时代、各民族、各流派的典型曲调,可以认为,即时作曲呈现出来的一部分音乐模式,得益于Herbie Nichols早期那些不为重视的尝试。

至于Misha的钢琴演奏,听起来真的是Monk在弹奏自由爵士,二者颠覆性的和弦构造和奇怪的指法使得作品从不会畅快的进行下去。若说Monk音乐的颠簸感是他刻意制造的效果,那么Misha的即时作曲则存在着极大的不可预知性和冒险精神。它每每考验着音乐家的第一反应,即临场组织语言的能力,因为Misha不会将一个动机延伸的太久,却会用不断冒出的新点子解决接壤而至的技术难题。每当一段动机势如破竹的向下发展期间,他往往话锋一转,一个新的灵感使音乐整体转向。然而,也会有即兴到穷途末路时,就在音乐家和听众好像都对接下来将要出现的声音缺乏信心,一脸茫然无措之际,危急时刻,Misha灵机一动,又一个崭新的念头带起指尖的跃动,刹那间峰回路转,作品被重新盘活了。

Misha Mengelberg与Derek Bailey

在相当长一段时间里,即时作曲几乎就等同于Misha Mengelberg的音乐,他在各种类别门派,各个历史时期,不同国家民族,千差万别的地域风俗和种种乡谣小调之间游刃有余,从波尔卡到华尔兹,从巴洛克到百老汇,从斯拉夫到日耳曼,上至正襟危坐的严肃作品,下到街头杂耍的剧团音乐,凡此种种无不精通,无不信手拈来。他拒绝了全盘投向无调性,在应用扩展技术方面也相当克制,他掌握的作曲知识让他不必要再去引用其它边缘领域的创作方法。很少有人拥有与他相似的背景经历和艺术趣味,也因此极少有人如他那般具备开阔的乐思和机敏的应变能力,也就决定了即时作曲在一定程度上是一个相当个人化的概念,大智若愚、大巧若拙的钢琴演奏,也仅仅在他身上才有较完美的体现。

III. Misha与Han

Misha的钢琴弹奏虽然独到,但若离开荷兰,放眼欧洲,在这块国家、民族和文化都保持着丰富的多样性和独立性的大陆上,他的演奏风格就显出了一定的不适应性。在与本国外的音乐家单独合作时,诸如同Evan Parker或Frank Gratkowski的二重奏,Misha的即时作曲智慧突然失灵,他丧失了主动权,时而被吹管乐器牵着鼻子走,时而游离于对方发起的动机之外,总之,他们很难踩到一个步点上,这是即时作曲和自由即兴之间难以打破的一道藩篱。难怪Evan Parker曾对人提及:在高速演奏中,只有鼓才跟得上萨克斯。的确,Misha需要一名鼓手,一个能帮助将他的想法配套实施出来的人,一个能将即时作曲观念带出海外的人,一个能把隔壁德国人和对岸英国人都吸引过来,关注到这片地理环境和艺术影响都地处偏隅的角落。值得庆幸的是,Misha一早便遇到了他一生的缪斯——Han Bennink。

Misha与Han

Misha Mengelberg与Han Bennink是这颗星球上最坚定、最持久的合作伙伴,自上世纪60年代初直至Misha去世,他们二人在不同场合,以各种形式一起演奏了长达50多年之久。这二人的合作表演并非亲密无间,他们在钢琴与鼓之间留出了足够的距离,有时甚至会以对峙的形态出现。Han就像个横冲直撞的坏小子,总是在意想不到的地方破坏Misha的创作思路,但这种破坏有时却充满了建设性,他逼得Misha不得不以更加高明的手段重新检视作品的即兴走向,这比他一个人Solo的时候具备更多的不确定性,也倒逼出他身体中那些尚待发掘的创新潜力。

仅仅从音乐表象看来,Han是个富有建设性的捣蛋鬼,但这一角色的设置亦是Misha即时作曲理念的一种变相实施。若将Han比做一只飘荡不定的风筝,Misha则是那个放风筝的人,二者之间若即若离的关系需要无限的想象力去填补,这其中的纵深足够生长出欧洲自由爵士繁茂、庞杂的枝叶。通过Han在节奏上对钢琴和声的动手动脚,这套即时作曲系统的主干上能够嫁接出更多出乎意料的奇异果实。只是这只风筝无论飞得多高多远,给他制造了多少意想不到的麻烦,Misha始终能够自如应对,采取主动,随时调整方向,收放之间,Misha的创意灵光不断闪现。

Han身为一个打击乐手,他的适应性天然的要好于Misha,原则上,他可以为任一支自由爵士或即兴乐队打鼓。除了Dolphy,他还与不少旅欧的美国爵士大咖们合作演出过,其中包括了Dexter Gordon、Sonny Rollins、Johnny Griffin、Ben Webster、Wes Montgomery,他还随同Misha和本国萨克斯演奏家Piet Noordijk组成四重奏一同前往美国参加了1966年的Newport爵士音乐节,晚年他甚至同荷兰后朋克乐队The Ex过从甚密并一起演出录音。他多年来在欧美各地的游历见闻和演奏经验既帮助实现了即时作曲观念的向外输出,也将外来者带到了这块艺术的神秘之地,与岿然不动的Misha会面交流、共同创作,在相当程度上推动了荷兰自由爵士乐的换代更迭,以及即时作曲系统自身的推陈出新。可以这样认为,Han不仅在音乐作品上为Misha带来了新声,也于一个更大范围的创作哲学层面上为荷兰人带回了由点到面的一次全面性反刍。

IV. Instant Composers Pool

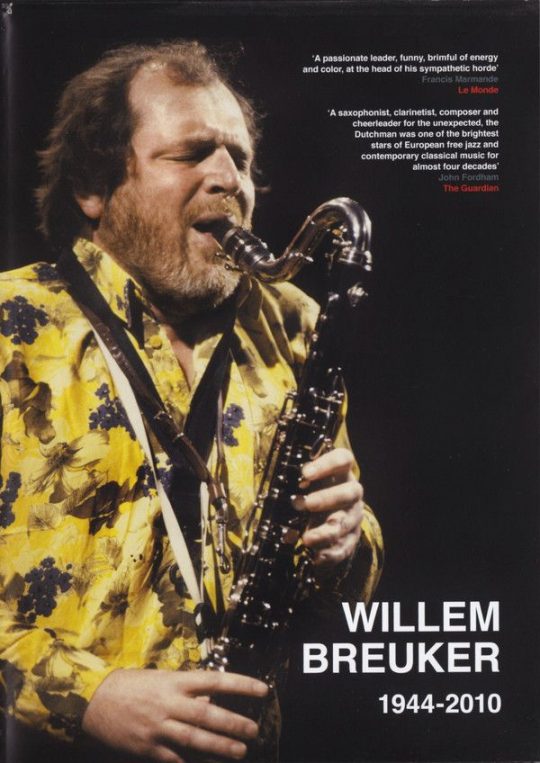

如果说Misha的钢琴是即时作曲的原型,Misha与Han的相互作用为其组装起了初级部件,那么Willem Breuker的出现则构成了这股力量的第三极,他展现出几乎同Misha相等的音乐才华,且更加的玩世不恭和无政府主义。他不是一个Misha可以掌控的人,他具有与Misha同等的领导权,有时表现得更为强势,二人的创作态度差别较大,以至于他们很少直接合作,但正因有Willem Breuker的身体力行和积极游说,即时作曲才真正从一个脑海中的概念落地成为一个实际存在的组织机构。

从左至右:Willem Breuker、Misha Mengelberg、Maarten van Regteren Altena、Han Bennink,1968

1967年,这个于后来半个多世纪时间庇护了众多荷兰本土和国外旅居此地的爵士及即兴音乐家们的厂牌正式成立,它被命名为Instant Composers Pool(简称ICP),这是欧洲第一家独立爵士厂牌,也是至今仍然存在且正常运作,未被知名唱片公司收购的少见幸存者。它的长寿,绝不仅仅是因为唱片销售,单纯的音乐活动远不足以支持其自身的正常运转,Misha Mengelberg与Willem Breuker都曾极力游说荷兰政府为其定期拨款,筹建活动基金,支持本国爵士文化发展,虽遭百般拖延,但钱还是要到手了。

有了官方的资金支持,他们的创作、演出和发行有了更大的自由度,也逐渐吸引、培养出一批音乐上忠实的追随者和执行人,Misha的即时作曲理念终于开枝散叶了。1973年,他们还进一步设立了荷兰知名的爵士乐会所Bimhuis,这将是未来欧洲自由爵士和即兴音乐最重要的演出场地之一,许多厂牌发行的重量级音乐家的现场录音皆出自这里。Misha在兼任ICP和Bimhuis的总监期间还联合几位荷兰当代古典音乐作曲家和电子音乐家发起了另一个音乐项目STEIM(全称STudio for Electro Instrumental Music),旨在开发新型电子乐器,其中包含了软体编程和硬件载体两大类,力图改变人体与乐器的传统关系,构建并揭示了一种充满未来主义色彩的创作方式。虽然Misha并未在ICP的出品中应用太多STEIM研发的乐器,但几十年后,随着EAI(Electroacoustic Improvisation)音乐的兴起且大量采用其生产成品甚至拉来个中音乐家一同合作时,STEIM的工作终于显出了前瞻性。

从左至右:Han Bennink、Willem Breuker、Misha Mengelberg、Derek Bailey,1970

1967年底,由Willem Breuker和Han Bennink领衔的ICP编号001的二重奏专辑“New Acoustic Swing Duo”的录音工作仅在一台Beocord 2000卡座,两只森海塞尔麦克风和一盘BASF卡带上完成,ICP顺利启航。简陋的设备,粗糙的录音效果是这家厂牌早期出品的共性,他们所有的专辑都几乎没有被再版过,ICP在欧洲自由爵士乐界树起一种赤裸裸的地下情趣,亦如同时代的美国车库摇滚和德国Krautrock之声。ICP确立了与同期欧洲即兴音乐厂牌截然不同的声音审美取向,例如Han Bennink与Derek Bailey的多次合作,二人于ICP制作的首张专辑同后来在Incus的一系列出品鲜明的对比出这种趣味,他们在荷兰时那种带有幻觉式的,烟雾缭绕的,磕了药的,横冲直撞的亢奋状态一旦来到英国,立刻就被一种面无表情的,不露声色的,不加干预的,任其来去的白开水表达格式化、同质化了。

Han Bennink与Derek Bailey

2012年,一套限量发行的52CD大盒子囊括了ICP成立45年来旗下出版的所有专辑,由于晚年的Misha Mengelberg已被老年痴呆症深度困扰,这项重制出版工作由Han Bennink主理。它不仅让当代人有机会听到ICP早期那些从没有再版过的专辑,同时也令我们的耳朵真实听到了那种原初、粗砺,不经过滤的声音。Han没有采用CD数码重制技术,而是将市面上早已绝版的当年的LP内容原原本本的拷贝在CD上,他宁可保留那种古旧的审美,那正是记录着ICP如何奋力图强,惹来外来者不断加入,壮大自身、扩张影响的历史进程。

从左至右:Misha Mengelberg、John Tchicai、Derek Bailey,1970

以Misha与Han为主导,确立了ICP的核心发展思路,二人坐镇荷兰,先后迎来了众多慕名而至的优秀乐手,非洲裔丹麦爵士音乐家John Tchicai,英国即兴音乐双子星Derek Bailey与Evan Parker,德国自由爵士旗帜Peter Brötzmann,旅居欧洲的美国自由爵士先驱Steve Lacy和大提琴家Tristan Honsinger,南非流亡吹管乐手Dudu Pukwana,这些人联手为定义早期的ICP之声贡献良多,也启发、激励着下一代音乐家将要发挥更大的作用。除此之外,Misha与Han亦向国外积极推动、扩大这个即时作曲联盟,他们在FMP、Leo、Soul Note、hatOLOGY几家重要欧洲自由爵士厂牌都留下了深刻印记。

Misha Mengelberg与Anthony Braxton

V. ICP Orchestra

即时作曲的完整实施仅仅依靠Misha与Han还是远远不够的,他们二人之间有太多的空置角落有待填补,而Misha需要也有能力调遣更多元素丰富他较为单薄的钢琴和声。的确,Misha不是那种能在钢琴上不知疲惫的掀起一轮轮风暴的人,他也一直不认为自己是个钢琴家,他的钢琴更利于组织、指挥、疏导、调配作品演奏时遇到的技术难题,他是个智者,是幕后的谋略家,冲锋陷阵的事交由他精挑细选的乐队队友就可以了。每一部即时作曲作品演绎的完成,听众大都不会对其钢琴发挥的作用予以重视,他在整支乐队中的存在感不是很强,但若抽离他的钢琴,那些原本灵气逼人的即兴配合,无缝衔接的团体默契恐怕会乱作一团、无所适从,Misha正通过钢琴化身存在于那些维持音乐正常发展,扭转演奏态势的作品最关键部位,不起眼,却连接起所有音乐家的灵感。

从Misha与Han的二重奏,到John Tchicai的受邀加入,再到Derek Bailey与Evan Parker的主动参与,直到70年,Peter Brötzmann和Paul Rutherford纷至沓来,人员齐备的Misha第一次有机会公开尝试集体作曲的念头,名为“Groupcomposing”的ICP编号006的专辑升级了即时作曲的规模和难度,使之逐步走上了一条趋于严肃化、精细化的艺术道路。他们慢慢摆脱了那种冒失、突兀,棱角分明的地下风貌,从简陋的录音棚走向了音乐厅,作品编制愈发复杂,直至ICP十重奏的出现,标志了即时作曲的全面管弦乐化。

ICP Orchestra

与德国的Globe Unity Orchestra一开始就野心勃勃的采取管弦乐的方式构建音乐不同,ICP Orchestra经过了长时间的实践与论证,以Misha的钢琴为原型,通过Misha与Han累积多年的演奏经验、辛苦经营和耐心甄选,ICP的队伍一天天发展壮大,一路走来,羽翼渐丰。这支乐团为许多赋有创造力的音乐家搭建了表演舞台和相识相知的机会,Maurice Horsthuis的中提琴具有简练、严谨的室内乐特点,大提琴家Ernst Reijseger始终保持着木质音色的宽厚、甜美,Ernst Glerum的低音提琴深沉而老练的稳定着调式和节奏,他们三位还另外组成了Amsterdam Stringtrio,愉快的耕耘着ICP没有过多开垦的弦乐沃土。直到世纪之交,伴随着大胆、时尚的女性中/小提琴家Mary Oliver的激情加入和大提琴家Tristan Honsinger的回归,ICP的弦乐组才得到全面开发。

小号手Thomas Heberer飞速、精准的吐音在于他灵活的指法和机敏的应变,其深刻的Bebop烙印与Wolter Wierbos手上呼啸的长号一明一暗、一张一弛,在传统技法和扩展技术之间精心雕琢着乐句与音色。三位萨克斯兼单簧管演奏家恐怕是乐团里最有领导才能的新一代音乐家,擅长抒情风格的Michael Moore第一个学到了Misha的作曲精要,他帮助或独立编排了ICP的不少作品;Ab Baars的先锋性正是Misha特别需要的,他很早就开始领导自己的三重奏了,他吹奏声音的诡谲多变与插入时机的分寸拿捏视为乐团中一位冷酷的即时参与者;Tobias Delius最晚加入,却是技术最全面,音色最饱满的一位,他联合Tristan Honsinger与Han Bennink组成的四重奏将大提琴置于与萨克斯同等的即兴位置上,两人同时引领作曲的模式恰似当年的Misha与Han。

ICP Orchestra内部似乎可以拆解、变化出无数子乐团,除去上述之外,由Michael Moore、Ernst Reijseger和Han Bennink组成的Clusone 3业已存在多年,个中成员甚至与其它小组重叠,但都无碍他们发出全然不同的声音,这亦展现了即时作曲的奥妙。在Misha与Han的距离之间可以被太多超乎想象的东西占据,它可以是一支大型爵士乐团,也可能随时变脸成一支室内乐队轮番上演,又或者化身一队街头游行的戏班诠释Misha的幽默,总之,它绝不会是单一的存在。

最终让ICP Orchestra享誉世界的是那些对美国黑人先辈们的标准爵士乐曲半传统、半前卫的演绎,Thelonious Monk、Herbie Nichols和Duke Ellington的作品通常是乐团音乐会上的保留曲目,可他们对虔敬的照搬原曲没有什么兴趣,他们喜爱戏谑,而且是认认真真、一板一眼的戏谑。有着Misha Mengelberg这么一位通晓欧洲各地传统音乐语言和作曲技法的稀世奇才掌控大局,乐团大可以在他钢琴机敏的策动下发动一轮又一轮的巧妙解构,荷兰人的音乐智慧在于汲取经典,调动趣味,引发愉悦之情。

Misha终生坚持了这一传统,无论在对待经典曲目改编还是他自己的创作方面,他皆采用了一种松散的戏剧结构方式,他只需在上场前将事先写下的点子交到队友手上,无需具体音高音长,不必限定节奏调式,乐手们自然会临场对他的调遣心领神会,知道何时要以何种方式实施Misha的指令,怎样进行分组即兴,甚至在没有明确指示时如何参与其中。这些优秀的音乐家是Misha钢琴琴弦的延长线,实现了他一个人无法顾及和细化的部分,帮助他完成了即时作曲的与时俱进和升级换代。

VI. ICP的分裂

ICP的分裂源自Misha Mengelberg与Willem Breuker的分歧,在对待即兴演奏方面,后者几乎站在了所有欧洲自由爵士乐手的对立面,Misha与Han从不想要用相同的方式演奏一首乐曲两遍,而Willem Breuker则强调,你若按照乐谱演奏一首曲目20遍,就会发现之前不会意识到的作曲家背后埋藏的心思。为什么同根同源的两人会发展出两套迥然不同的创作观呢?同为ICP之缔造者并付出巨大心血的Willem Breuker难道开始反对即时作曲了吗?这些问题需要从几个方面来辩证的分析。

由于二战后荷兰国内的经济状况,出身寒门的Willem Breuker无论如何也买不起一架心仪已久的钢琴,他最初接触到的乐器是单簧管,继而是萨克斯,历尽寒窗苦读,他最终还是没有被阿姆斯特丹音乐学院录取,与音乐世家出身,受过良好教育的Misha Mengelberg相比,他就是个自学成才的草根音乐家。正是这株草根,表现出了超乎寻常的叛逆性和表现欲,他热切关注社会事件,全力投身群众运动,亲身参与游行示威,他的一言一行就不像是个规矩的爵士音乐家,仿佛同那些招摇、花哨的摇滚行动派更贴近。

草根却天才的Willem Breuker掌握了从高音到上低音音调的所有萨克斯和若干种单簧管、长笛等乐器,但他却表示自己从来不练习演奏,他所有的管子都锁在了办公室里,只在排练和演出时使用。对他来说,无论什么乐器都只是传达他思想情感的工具,所以他不认为自己是个多种乐器演奏家,如果条件允许,他不介意演奏任何能发出响声的器物。他想表达的东西都在他的脑海中,在他的身体里,而不是残留在某种器具上,他不想与这些外在工具建立持久的关系。在这一点上,他同Han Bennink不谋而合,他们都是那种手边随便捡起点什么就能够尽情即兴起来的家伙,否则也不会有ICP首部作品的惊艳问世,以及二人于80年代的二度联手。虽然Han在面临抉择时站到了Misha一边,但Willem Breuker同即时作曲的联系没有中断过,也未明确表示过反对,他只是发现了另一种诠释它的办法。

早在ICP成立之前,Willem Breuker便探访了邻居德国的自由爵士现状,他更早的走出了国门,参与见证了1966年Globe Unity Orchestra的首演,帮助Gunter Hampel发明了他的“欧洲音乐”,又将Peter Brötzmann介绍给了Han Bennink,遂有了“机关枪”对欧洲自由爵士的奠基。但不管他走到哪里,都得不到一展抱负的机会,他不能忍受那些没有一丁点文本语言的作品,这使他几乎脱离了欧洲即兴音乐家群体,在很长一段时间里,他的合作对象是诸如Louis Andriessen一类的荷兰古典音乐家,二人也确实联合组建过相关音乐团体Orkest De Volharding,但Willem Breuker很快便退出了,他即将开始领导完全属于自己的乐团。

ICP编号007/008的双LP专辑分明预示了ICP的分裂,表面看上去ICP的每位音乐家都得到了展示才华的机会,但其中的作品态势就分别表现为Misha Mengelberg导向和Willem Breuker导向的两极分化,其审美取向和创作标准难以调和。果然,1973年,Willem Breuker带上他忠实的伙伴贝斯手Arjen Gorter和长号手Willem van Manen离开了ICP,并于次年创建了自己的大乐队Willem Breuker Kollektief和BV Haast厂牌,荷兰爵士乐历史翻开了新的一页。

在Willem Breuker身上集中体现了荷兰的一对国民性矛盾:“既忠于传统,又渴望拥抱自由”,他要在不脱离文本,经过深思熟虑和反复演练的前提下演奏自由音乐,在得到政府资金的支持后参与反政府示威,他用音乐完美展示了自由艺术的悖论,且成为了国民英雄,1998年,他作为骑士,获得了荷兰狮子勋章。

VII. Willem Breuker Kollektief

如果没有亲眼看过WBK的现场,单从音乐和听觉角度切入,恐怕无法完整了解他们的艺术美学,所幸,Willem Breuker的个人主页上汇集了他们为数众多的视频资料供后人参考。这支乐团的演出不仅在舞台上,Willem Breuker还要求他的队员们大胆参与群众运动,长期混迹于游行队伍中,用实际行动去表达艺术和政治诉求,他们的音乐表演和抗议示威是捆绑在一起的,边游行、边演奏,领导者一边呼喊口号,一边充当着乐团指挥。他们习惯淹没于浩瀚的人海中,与人民群众打成一片,乐团还定期举办家庭亲子音乐会,促进音乐家与听众面对面的交流和互动,Willem Breuker总是强调“People’s Music”(人的音乐),他要将自己的表达内容直接输入到人群当中并即时获得反馈,与台上风光无限,台下毒品女人的爵士乐手相对,WBK主张一种以身作则的行动派艺术。

Willem Breuker Kollektief

即便回望WBK的舞台演出,也是一场场视听盛宴,从灯光、布景、服饰到音乐、音响和表演,Willem Breuker力图展现给世人的是一种全方位的艺术审美,他的乐团不论身处哪种场所,都如同置身于剧院一般。WBK的音乐家有着天然的表演欲,他们不只是演奏音乐,更重要的是对Willem Breuker创作的那些充满了戏剧化和叙事性作品的立体呈示,与其对音乐家们做乐器和声部上的分工,不如将每个人视为各自扮演的其中一个角色,所有人的演奏都是鲜活的,有故事的。Willem Breuker本人的表现时常夸张得无以复加,如同鬼神附体,他的乐器是他的表演道具,借助那些诡异多变的音色,他可以化身成一个哑剧演员、一个小丑、一只动物,一只飘荡在剧场间的幽灵,肆意妄为,猛然回过神来,他又恢复成乐团的领导者,指引作品如常运行。

WBK的全体成员都是在表演音乐,而不是单纯的演奏,如果非要在其它领域找到一支可类比的乐队,那一定是Frank Zappa和他的“发明之母”,那些幽默、反讽,荒诞不经却犀利精准的解剖,兼具叙事性和随机性的表演行为的确不谋而合。Willem Breuker更像个摇滚明星,他希望他的音乐直接作用于听众的身体,而不是仅仅停留在思想层面,这与爵士乐的审美背道而驰,也就不难理解他与Misha Mengelberg以及所有欧洲即兴乐手的根本性差别了。

就音乐本身和作品构建而言,Willem Breuker同美国的Carla Bley相仿,他们都主张概念先行,要求音乐必须展现出色彩与叙事性的强烈对比,以突出戏剧张力,这同即兴音乐那种动机先行或声音先行的创作过程截然相反。WBK的作品都有着完整的概念主题,以及为了扩大其概念的容纳度而特意植入的丰富多彩的音乐素材,甚至为了支撑起他们庞大的概念,这类音乐在创作萌发阶段就不采用爵士乐架构。他们的核心观念来自于欧洲严肃音乐交响化、戏剧化、叙事化的功能,爵士乐只是作为主题的一个重要组成部分,但不是全部,概念性是他们音乐的最突出表现。

Willem Breuker自由使用不同音乐语言的能力堪比Misha Mengelberg,他利用其它流派和传统对爵士乐进行的彻底改造,从根本上改变了这类作品的构造方式与观察视角。为表现强劲的节奏动力他不惜动用摇滚元素,为拓展声音的纵深他也允许合成器音效的肆虐,为了增强戏剧效果,口琴、手风琴这种爵士乐中的冷门乐器亦得到他们大胆的开发运用。他的手法往往是激进的,各种素材琳琅满目,结构编制严肃缜密,形式变化环环相扣、出人意料,凸显了速度、力度和音色的对比反差,他不在乎这是爵士的,那是摇滚的,这是古典的,那是民族的,任何能够帮助他实现脑海中构思良久的概念宏图的手法他都会采用。

较之ICP Orchestra内部的松散关系,Willem Breuker强调的是近乎绝对的统一,所有素材都是安排好了的,哪怕是即兴,也要按照一定要求预置在相应环节下,以期在特定时刻达成戏剧效果,这是他推进作品叙事的源动力。WBK早就超出了自由爵士乃至爵士乐的定义范畴,他们更近似于Progressive的概念,若勉强要为之划分一个类别,或许称之为Prog Jazz比较合适,他们的音乐与同时期另一领域的Prog Rock乐队留下的激进主义大作异曲同工。

多年来,WBK的乐队编制慢慢演化,几代乐手的更迭磨合出了一套执行力超高的阵容:从最初只有一位小号手Boy Raaijmakers到他与Andy Altenfelder的双号并进;从几位长号手Bernhard Hunnekink、Garrett List、Chris Abelen、Gregg Moore、Nico Nijholt的频繁更换到法国号演奏家Jan Wolff的退出;三组萨克斯手由黄金搭档Bob Driessen和Maarten van Norden的初创辉煌到巅峰状态下André Goudbeek和Peter Barkema的丰润音色,直至后期,Alex Coke与Hermine Deurloo陷入了Willem Breuker的御用弦乐组Mondriaan Strings的四面包围;从古典乐打底的钢琴家Leo Cuypers到通晓各种键盘与电子合成器的Henk de Jonge的及时接力;最后,两位总委身角落,却忠贞不二的贝斯手Arjen Gorter和打击乐手Rob Verdurmen则将毕生精力献给了乐团。

WBK拥有与ICP Orchestra同等杰出的音乐家,但由于两位核心人物的领导方向不同,他们的个人价值显出了差异。Misha给予了ICP的人相对宽松的创作环境和富有主见的作曲思路,他们总是以充满建设性的方式参与集体演出,所以从这支乐团走出来的乐手几乎人人都能独当一面,各领风骚。但WBK完全相反,这些人是经过Willem Breuker严格训练的Sideman型乐手,他们唯一要做的就是在自身能力范围内贯彻作曲家的指导思想,他们都要依附于乐团才能展现个人价值,离开了WBK,他们一无所成,只有两任钢琴家Leo Cuypers和Henk de Jonge连续出版过个人作品,其余乐手乐团之外的个人履历几乎一片空白。

这两个团体人员甄选的灵活性也表现出较大的差别,比如1979年在意大利的一场演出,乐团除Misha与Han的大部分成员都换成了意大利音乐家,却对主体审美的影响微乎其微;接下来于日本的演出他们又将当地著名小号手近藤等则纳入麾下;而在对黑人爵士前辈Thelonious Monk和Herbie Nichols的致敬作品中,乐团又适时聘任了Steve Lacy和George Lewis两位美国音乐家。ICP Orchestra的人员保有充足的流动性,但WBK却绝非如此,他们每个人都有设定好的职能和角色,是经过长期演练、磨合好了的,难以做到即时更换,这是他们的局限。

以上看来,似乎ICP Orchestra的成员才是真正的音乐家,WBK只出产墨守成规的Sideman,然而在Willem Breuker和Misha Mengelberg相继去世后,情况出现了戏剧性反转。早于Misha受困于老年痴呆症无法正常工作时便接替他位置的钢琴家Guus Janssen上任后,ICP Orchestra的表现一直差强人意,换了个指挥,维系队员间创作关系的纽带突然运转不灵了,即便是那些演练多年的经典曲目,如今都不再是那个味道了,可见Misha为即时作曲打上的标签有多么的个人化。但Willem Breuker身后的WBK虽然再无新曲目问世,可这些多年来训练有素的Sideman演起那些保留曲目来仍旧是原汁原味的WBK音乐,作曲家的一切早已写就于文本上,无论有没有他亲临演出,百年之后,依然如斯。

Misha Mengelberg与Willem Breuker的分别在于,前者用音乐成就了自己的创作观,而后者用他的生命成就了音乐。

VIII. 古典、戏剧和电影音乐

若说ICP Orchestra以演奏传统爵士名曲著称,WBK也不例外,不过他们的曲目选择更加广泛和偏向古典化一些,从萨蒂、普罗科菲耶夫到格什温、格罗菲,欧洲的、美国的、先锋的、浪漫的、古典的、当代的,Willem Breuker力图用他野心勃勃的改编和高超的驾驭能力彰显荷兰爵士乐继承渊源的合法性,他对经典的非传统表达已经延伸到了后现代阶段。不同音乐语言的任意引用已不足以展现他的才华,他将舞台、剧本、表演等剧场艺术形式结合音乐创作,将其作品提升至试听一体化的高度。改编演绎Kurt Weill作品是这项工作的重中之重,他一边采用了弦乐组合Mondriaan Strings,一边邀请了女歌手Loes Luca来共同完成对这位他极为推崇的作曲家作品的精致重构,1997年,他甚至还参与制作了一部有关他生平的48小时广播纪录片“Componist Kurt Weill”。

Willem Breuker Kollektief在中国,2004

Willem Breuker的合作伙伴不只有音乐家,还有剧作家、演员和导演,他一生多次为荷兰当代剧作家静躺在纸面上的剧本创作音乐并举行剧院公演;WBK与滑稽剧演员Freek de Jonge共同制作的音乐脱口秀演出以其世俗、荒诞的举止娱乐大众、紧跟时事,充分显示了他们的国民性,只是这类节目对于非荷兰语听众来说一头雾水。Willem Breuker与电视和电影的渊源由来已久,早在60年代他就开始参与电影配乐,同纪录片导演Johan Van Der Keuken的合作关系保持了近30年,1997年,这些作品被集合成双CD发表,让人们见识到了这位作曲家在WBK以外的另一片天马行空之地。这里他利用大量引入的电子乐器、简约主义和乡谣蓝调稀释了爵士乐元素,让熟悉他的人没办法将之同一个爵士音乐家联系起来,但这是电影音乐,只要能够帮助导演塑造世界观,传达主题,贴合视觉氛围的手法他大可以使用,唯有那超拔的编曲智慧才是他存在于斯的依稀可辨的标识。

有人认为,Willem Breuker早期的创作与后来的作品差别很大,但他的核心思路几十年来一以贯之了下来:他个人的第一张专辑“Litany For The 14th Of June, 1966”即表达出对社会事件的热诚关切;他为街头风琴创作的系列作品早早预示了他将致力于音乐与人群的互动;他在ICP时期编号009的唱片“The Message”已经是一齣完整的微型歌剧了,只不过在他领导自己的乐团和拥有独立制作权以前,以上那些都不是Willem Breuker音乐的完全体。他创建BV Haast厂牌的初衷是为了推出一切荷兰当代音乐,并不仅限于爵士乐;他梦想改编布莱希特剧本制作成音乐剧的愿望总算于自己的厂牌下实现了;他曾率领WBK多次来到中国、印度、墨西哥等第三世界国家访问演出,乐团在世界各地留下的脚印远远超过了ICP Orchestra;当大提琴家马友友委托他创作一部能够与WBK协奏的作品时,他欣然接受了,在电视台播出这次合作后,Willem Breuker音乐的一万种风景峥嵘毕露。

Willem Breuker与马友友,1992

IX. Brötzmann与Bennink

Han Bennink对打击乐器在自由爵士上的理解和应用超越了同时代的欧洲鼓手,他很早就放弃了节奏,但放弃节奏不等于没有节奏,他的自由演奏在于根据音乐的实际发展需要和队友的临场即兴表现随时调整策略,以可操控的五花八门的乐器和数之不尽的节奏模型在最合适的时机做出唯一合理的应对,这是典型的即时作曲思想。他是音乐的核心创作人,不是按部就班的伴奏者,也不是毫无章法的结构破坏分子,Han Bennink有着一种对节奏天然的敏感,誓要将这种元素的组合用在对作品方向的指引上,所以不管在Misha Mengelberg还是Peter Brötzmann的乐队中,Han Bennink与他们都是同等位置的领导者,是音乐动机的联合发起者,是即兴演奏的主动参与者,是即时作曲的共同缔造者。

他是那种不局限在传统打击乐器的人,他儿时的第一件乐器就是他的椅子,从那时起,他就慢慢发展出一种能将身边所有可发出声响的东西打出节奏的天赋,比如外卖盒或乐谱架,甚至地板、水、空气,他兴致一来可以利用任何物质媒介即兴演奏,由此向外推演,他这种超常的即兴观必然会导致他对更多未知声音的兴趣和探索。事实更令人瞠目,除打击乐外,他掌握的稀奇古怪的乐器不胜枚举:比如老挝一种名叫Khene的类似于笙的竹制自由簧管乐器,一种由海螺制成的号角Dung-Dkar,小巧玲珑的卡祖笛,非洲土产的拇指钢琴,常见于寺庙中的木鱼和镲,还有形状巨大,声音浑厚的藏传佛教乐器法号。

他还不满足于只演奏现成乐器,对自制和加料乐器的开发同样乐此不疲,一种名为Soft Trumpet的东西其实就是一根橡胶管接上了一支塑料喇叭,还有自制单簧管,自制小提琴,加料长号等等,他还时不时展露一手钢琴、萨克斯和班卓琴的技艺。在作为音乐家同时,Han Bennink也是位图形和视觉艺术家,他多次举办过自己的艺术品展览并出版过相关画集,ICP厂牌大部分专辑封面皆出自他的设计,其中很多都是对日常中一些不起眼小物件的创意拼贴。他的艺术素材往往就在身边,那些随处可见的寻常物品一经他手却派上了大用场,成为点睛之笔,这同他潜心研发种种另类乐器的灵感同根同源,它们都是即时作曲精神的深化。

自从结识和见识到Han Bennink的才华横溢和异想天开后,Peter Brötzmann毅然换掉了之前的瑞典鼓手Sven-Åke Johansson,在著名的“机关枪”会议后,二人从六重奏到四重奏,从繁复的大乐队到以Sideman身份的介入,所到之处,形影不离。70年代起,他们开启了一段持久、高效的合作关系,以二人为核心,加上比利时钢琴家Fred Van Hove和时常客串的长号手Albert Mengelsdorff,他们共同开创出一种有别于英国即兴音乐的兼具自由爵士和自由即兴两种音源特征的欧洲之声,它不专属于德国或Peter Brötzmann一人,而是几位欧洲音乐家携手打造出的一种颇具人性色彩的声音。

Peter Brötzmann与Han Bennink

60年代后期,德国人尝试接受了先后来自Evan Parker和Derek Bailey那种自发性的创作方式,遂有了Schlippenbach Trio和Globe Unity Orchestra这类英德两国即兴艺术交汇的结晶。当然,并不是全部欧洲人都接纳了英国人的理念,一些人仍坚持保有作品中爵士乐的基本要素和人的气息。荷兰人很早就提出了“即时作曲”的概念并抵御住英国人的入侵,一部分德国人深受纽约ESP厂牌影响和Albert Ayler的音乐感召,留住了自由爵士的基本功能,即它的个人情绪疏解功能和社会阶层意义,同时又汲取了荷兰人的机智创意,以Peter Brötzmann和Han Bennink为杰出代表的典型欧洲自由爵士之声(亦即FMP之声)就在这种历史背景下应运而生。

Han Bennink掌握的乐器太多、太杂,不能单对其做打击乐手限定,他引入的各路援军对Peter Brötzmann直截了当的萨克斯做出了过于丰富的形式补充。他时而以狂泻的鼓点地毯式轰炸着已被坚厉的萨克斯戳得千疮百孔的旋律线条;一会儿又化身成一支吹管藏于Brötzmann身后如影随形、相映成趣;他忽然变成一架钢琴,好似Misha一般调侃着捉摸不定的乐句;他仿若三头六臂的鬼神,同时奏响了一支乐队。这里有最激烈的情绪释放和最无常的节奏,有被即时作曲引导着的即兴灵光,荷兰人参与缔造了欧洲音乐,亦如英国人的强势席卷,只有英、德、荷三国的音乐家同时发声,欧洲自由爵士才算被定义下来。

Han Bennink毫无保留的把即时作曲精神推向了全欧洲,他帮助完善了德国FMP之声,继而又促成了英国即兴音乐的完整示人。1970年,他会同Evan Parker和Derek Bailey两位巨头完成了Incus厂牌第一张专辑“The Topography Of The Lungs”的制作,这又是历史性的一笔。他与Derek Bailey的私交和接下来一系列的合作工作构成了他音乐生涯的第三条主线。从ICP到FMP再到Incus,Han Bennink表现出的超强适应性和调整能力为Misha即时作曲概念的向外输出扫清了障碍,一场关于即兴的全面革新,正悄无声息的蔓延开来。

Closing

我渐渐了解了什么叫即时作曲,自己每日写完发在朋友圈的那些几百字的相关音乐短文都类似于即兴写作,我并没有构思什么,或者有一个明确的方向,就顺着开头冒出来的一个点子自然而然的写了下去,可以说像是一种自发式写作,日积月累,那些良莠不齐的短文构成了我写作这篇长文的素材。本篇文字的酝酿过程也是自然发生的,文字素材的累积伴随着写作思路的慢慢浮现,二者相应相生,当这种积累达到一定数量级,该怎么写就非常明确了。

实际写作中,很多事先准备的文字材料并没有完全用上,假如我有10条素材,写完后却发现只用了5条,那些已准备好了的东西在具体写作和应用中又激发出我更新、更深入的思考,继而驱使我写出了预想之外的内容,由此我发现,即兴与即兴是可以相互阐发的。我对现成材料的引用是不确定的、随机的,只有写到那个地步发现需要它才会用进来,也许我在第一章想引入的内容写作中却始终没有合适的机会,反而不经意于后面的章节被采纳,我甚至无法掌控写作方向,它由实际你能到达的表述阶段和触及的情形决定,写作者并非牢牢把握主动。写作,还是被写作,这是个问题。

有关即时创作的话题还让我将目光投向了思考与写作的关系上,是不是一定要先有思想才能写作,我发现实际很多时候,写作是能够帮助完成思考的,脱离了写作的思考是模糊不清、游移不定的,只有将脑中的想法落实为文字才更有说服力,它会让你更加审慎的检视自身思维的成熟度,使自己有机会反复推敲这一看法的可靠性,文字使思想有了着力点。从此我了解了Misha Mengelberg与Willem Breuker主张的异同,还有即时作曲与自由即兴的关系:即兴演奏是实现作曲的基础,而即时作曲是对即兴演奏的再整合,它是更为复杂和高阶的即兴表达,若要完善、提升解决这一高级难题的能力,仍需依托于文本积累。