序列主义音乐在美国——“纯粹主义”正义论背后的权斗与政治

著|Michael Broyles 译|杨宁

麦克尔·布罗伊尔斯《美国音乐中的离经叛道者和其他传统》第七章

原标题为“新的方向:序列主义战争”

Michael Broyles: Mavericks and Other Traditions in American Music

Chapter 7: New Directions: The Serial Wars

20世纪40年代的音乐生活尽管一点也没有停滞,它还是被战事遮蔽了——二战是至少自南北战争以来美国最全面的一次社会动员。然而,二战和导致二战的那些事还是对美国作曲家产生了重大影响。战前,美国作曲家都去欧洲学艺。二战后,跨大西洋的道路成了双向的。这种趋势在30年代就开始了。当时,许多欧洲音乐家因为欧洲的时局而来到美国。阿诺德·勋伯格(Arnold Schoenberg)和贝拉·巴托克(Béla Bartók)只是其中最著名的两位。但在战后,欧美作曲家互相造访,做事、学习、互动。可以说,西方音乐界合一了。约翰·凯奇(John Cage)住在巴黎,作品在那儿演出,到1950年时,在法国的名声比在美国更大。他也和皮埃尔·布列兹(Pierre Boulez)结下亲密友谊,回到美国后也推广布列兹的作品。50、60年代,德国的达姆施塔特在夏季举办音乐节,集中了新音乐活动,当中也上演美国作曲家的不少作品。其他美国作曲家战后回国时有了真正的国际视野,有些人不仅亲见欧洲,也去了远东。

大萧条和战争打乱了赞助模式。在20年代,许多赞助人更积极地支持新音乐,但作曲家和作曲家的组织沿袭着旧的模式,主要由个人赞助者资助。这一点在30年代改变了。罗斯福新政、战争对经济的影响、逐渐加码的税收结构不仅先后削减了不少人的财富,也让那些财富得以幸存的人不得不机构化。基金会取代个人,成了作曲家私人赞助的来源,其中最成功的是知道如何玩转经费游戏的人。

二战时的科技对音乐有多重影响。战时,一部当时少有人注意的小机器在德国发明出来。战后,皮埃尔·谢弗(Pierre Schaeffer)开始在法国实现这部机器——磁带录音机的潜力。很快,在一小群叛逆的美国人的带领下,其他作曲家也跟进了。几年内,磁带录音机革命了音乐制作的所有方面。

上述几点在战后的最初几年都是不明显的。战前的现代主义苟延残喘。像作曲家联盟(League of Composers)这样开拓进取的机构早就臃肿不堪、老掉牙了。一些美国作曲家在30年代转向新古典主义;另一些寻求更平易的风格和更广阔的观众,转向美国民歌传统和民族主义的、或者说至少是地缘性的主题。在30年代成年的作曲家,如大卫·戴蒙德(David Diamond)、萨缪尔·巴伯(Samuel Barber)和罗伊·哈利斯(Roy Harris),就走了这条路线,获得巨大成功。其他人改变了政治信仰:鲁丝·克罗福德(Ruth Crawford)、马克·布利茨坦(Marc Blitzstein)和查尔斯·西格尔(Charles Seeger)拥护激进的政治思想和“音乐为人民”的理念。甚至亚伦·科普兰(Aaron Copland)也加入了这场运动。但在战后,新古典主义和民间音乐式的美洲风格(Americanism)对年轻作曲家的吸引力也逐渐减退。整个40年代晚期就和20岁不到的年轻人一样,像一个等着引爆的炸弹。

1950年左右,真的爆炸了。局面似乎完全失控了。严肃作曲家在20年代投身实验,在30年代心系社会,在40年代被战争淹没,现在突然分裂到两条完全不同但同样激进的道路上。一些人拓展勋伯格和安东·韦伯恩(Anton Webern)的理念,寻求通过数学计算来完全决定一部作品的每一个表达细节。另一些人探索不同的偶然(chance)和不确定(indeterminate)技法,想要抹除作曲家的意志和情感。但他们似乎都在远离主流观众,而美国的音乐景观在30年内迎来了第二次剧变。

【David Diamond (1915-2005): Rounds (1944) – I. Allegro molto vivace】

【Samuel Barber (1910-1981): Adagio for Strings (1936)】

【Roy Harris (1898-1979): Symphony No. 3 (1937)】

【Marc Blitzstein (1905-1964): The Airborne Symphony (1946) – I. Theory of Flight】

【Traditional (arr. Charles Seeger [1886-1979] in 1940): John Hardy】

【Aaron Copland (1900-1990)(arr.): Old American Songs (1950) – I Bought Me a Cat】

序列主义者竞夺控制权

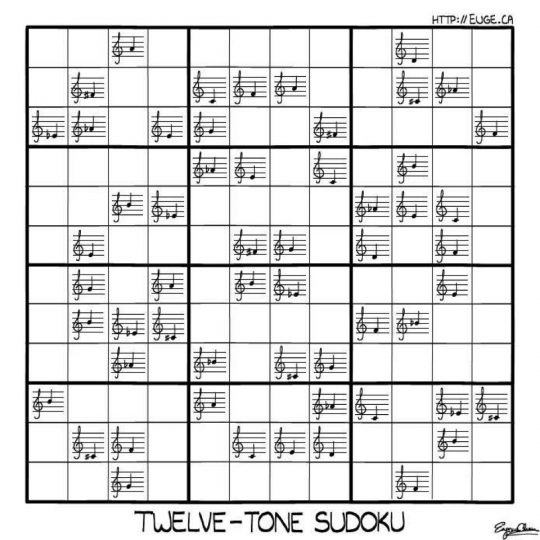

最先出场的是序列主义者(serialists)。他们采用勋伯格的音列(tone row)概念,并把它拓展到所有的音乐参数。“音列”是形成一部作品的结构根基的一组音高。它最纯的形式包含了一个八度内的所有12个音,这样写成的音乐就叫作“十二音”(twelve-tone、dodacaphonic)或序列音乐,序列(series)就是这个音列。这样写成的音乐是半音化、无调性、不协和、让许多听者感到不安的。战后的勋伯格追随者不仅在音高方面用序列技法,还把它应用到节奏、力度甚至音色上,经常会使用复杂的高级数学计算。导向序列主义(serialism)的运动大西洋两边都出现了,但首先登上头条的是一个欧洲人。

二战结束时,皮埃尔·布列兹20岁。和同代的许多人一样,他在战后想要抛弃过去,重建西方文化。布列兹的这种愿望非常强烈;用奥利维耶·梅西安(Olivier Messiaen)的话说,他“反叛所有的东西”。过去就是敌人,而他想要破坏、要完全消灭整个西方传统:“只破蒙娜·丽莎的画像是不够的,因为这样并没有杀死蒙娜·丽莎。所有过去的艺术都必须破坏。”这是性命悠关的斗争:“音乐的两难境地就是我们的文明的两难境地。为了生存,我们必须和过去战斗。”布列兹的话和毕加索相映成趣:“搞艺术必须弑父。”

布列兹的第一步是采用序列主义。他和勋伯格的弟子热内·莱波维茨(René Leibowitz)学过,所以学过十二音体系。他也和奥利维耶·梅西安学过。梅西安是一个折衷的作曲家,他寻求的是把音乐中音高以外的部分元素组织成重复的模式,创造出一种原始的序列主义。梅西安特别实验了节奏和力度的组织方式,在钢琴练习曲《时值与力度的模式》(Mode de valeurs et d’intensités)创作了三个和钢琴上的不同音高对应的不同音列。每个音列都把音高、节奏和力度序列化了。这部作品写于1949年,有时被看作序列主义的开端。但梅西安没有继续深入这个想法。继续深入的是布列兹。

【Olivier Messiaen (1908-1992): Mode de valeurs et d’intensités (1949)】

布列兹不满足于和过去的调性音乐决裂。布列兹尽管满是革命思想,他仍然视勋伯格为西方传统的一部分,这就意味着勋伯格必须被消灭。1952年,布列兹以发表在《乐谱》(Score)上的一篇文章震惊了先锋音乐界,文章的标题是《勋伯格死了》。对布列兹来说,勋伯格之所以失败,是因为他没能放弃过去。他必须被批判,“因为他对十二音的探索如此执着地走在错的方向上,和音乐史上的任何探索一样。”勋伯格的失败在于缺乏雄心:他“落后于自己的创新”。他对音列也想依靠传统的主题式手法,这种手法保留了浪漫主义的许多遗迹。因为这样的矛盾,他注定要失败;而且勋伯格走得越远,就错得越大。他的“美国时期”,即人生最后17年生活在美国的时期,“表现出完全的无序和最不幸的失准”。

【Arnold Schoenberg (1874-1951): String Quartet No. 4 (1936) – I. Allegro molto, energico】

今天已经很难想象布列兹的说法是多么煽风点火。序列主义是年轻作曲家的未来浪潮,而勋伯格——他在前一年才去世——正处在封神的路上。勋伯格式的序列主义对一些美国作曲家特别重要,这些人因勋伯格居住于南加州而获益。勋伯格的学生韦伯恩写着和他的性格一样安静的作品,示范性地表现了“点描”(pointillistic)这个词。韦伯恩没有拓展勋伯格的序列主义,而是用它来服务一种非常不同的风格。对勋伯格和他的另一个著名的学生阿尔班·贝尔格来说,十二音有一种晚期浪漫的、富有表情的焦灼,而音乐也经常在一股股音流中展开。勋伯格的序列主义是线性的,对位丰富,旋律宽广。韦伯恩把序列主义缩减到孤离的声音点。他的作品无一不短小,乐器每次进来只拉一两个音就停下了,音列交给其他的音色继续。布列兹和其他几个作曲家后来采用的,基本上是一种加速了的韦伯恩式序列主义,旋律上孤离的、独立的声音倾泄而出,轰炸着听者。下文会说,这种风格不只是序列主义才有的。

布列兹自1946年的第一部重要作品起,就和勋伯格的做法保持着距离。他在《长笛与钢琴小奏鸣曲》和《第一钢琴奏鸣曲》中采用了一种更接近韦伯恩而非勋伯格的序列主义。主题元素仍然存在,但都是短小、碎片式的动机。他在《第二钢琴奏鸣曲》中走得更远。这部作品,用罗伯特·摩根(Robert Morgan)的话说,“主题内容几乎完全被消解了”。布列兹在这部作品中有意清除传统结构:“我指的是,我要破坏第一乐章奏鸣曲式,用附加句(trope)整合慢乐章形式,用变奏整合反复的谐谑曲形式,在第四乐章里拆毁赋格和卡农形式。”由于奏鸣曲式构建于调性对立之上(这和序列主义在根本上是对立的),赋格构建于多声部相对严格的对位排列,变奏曲式通常是内含的,甚至包括在谐谑曲中,我们并不清楚布列兹的说法在多大程度上只是自我标榜的说辞而已。但他的意图是一清二楚的:他想攻击甚至擦掉西方音乐的过去。

【Pierre Boulez (1925-2016): Piano Sonata No. 2 (1948) – I. Extrèmement rapide】

布列兹的话,在他后来职业生涯的比对下就显得反讽了。很快,他的作品被他的指挥盖过了风头。他的指挥事业,最高点是担任了七年纽约爱乐乐团音乐总监。在20世纪的音乐界,就依赖传统的程度而言,少有哪个职位比得过重要交响乐团的指挥。贝多芬的九部交响曲在19世纪几乎被封圣;浪漫主义者喜爱丰厚、多变的音色和宏大陈述;因为这两点,交响乐团成了一种神圣化高端艺术的最佳象征。到了20世纪,它已经凝结成一个传统、一种仪式。建立一个交响乐团成了一个社区走向更高文化领域的主要通过仪礼(rite of passage);而在这项使命中,没有人比乐团的指挥和音乐总监(通常是同一个人)更处在核心位置。纽约爱乐乐团作为位于全美最大城市的全国最老乐团,享有特别重要的地位,而乐团的新家林肯中心于1962年开张,则更加强了这种地位。林肯中心是一个巨型演艺空间组合体,是高端艺术的恢宏圣殿,很快就成为整个国家各大城市效法的模板。

布列兹在20世纪70年代来到美国音乐界,成为核心玩家,不只显示了他在短短一段时间里走得有多远,更显示出艺术音乐已经达到了怎样的国际化程度。他在1955年之前没有指挥过编制完整的乐团。1959年,他被要求顶替犯病的汉斯·罗斯堡(Hans Rosbaud),先是指挥音乐节乐团,接着指挥声望卓著的阿姆斯特丹皇家音乐厅乐团。在这之前,他没有指挥过重要作品。他缺乏指挥经验的程度,只有他对美国的无知能够超过。1950年,他受到邀请,要去Middlebury College演讲,他不得不写信给约翰·凯奇,问:“佛蒙特在哪?”

布列兹受聘纽约爱乐乐团之后并没有放弃征讨传统。他虽然装着满腔怒气和理想主义,但是是个务实的人,认为这是一个提倡新音乐的机会,特别是序列主义先锋音乐。结果是成败参半。他的任期充满疾风骤雨。他缺乏舞蹈般表演的指挥,他对经典作品的冷酷处理,他对无调性学派的执着推广,在许多方面都只得到冰冷的反应。

与此同时,序列主义正在扩张。勋伯格并不是美国唯一主张序列音乐的德奥移民。在欧洲,其他作曲家,特别是卡尔海因茨·施托克豪森,很快就加入进来。施托克豪森比布列兹小3岁,在1951年才接触序列主义。最终,他取代布列兹,成为欧洲先锋音乐的领头人;这可能是因为他和美国音乐界从未有过像后者一样的密切关系。但是,通过领导达姆施塔特——实验作曲家的一个夏季集会,他强烈地影响了几位美国作曲家。

【Karlheinz Stockhausen (1928-2007): Klavierstück IV (1952)】

当国际乐界聚焦于布列兹,视他为序列主义运动的领导时,大西洋另一边的一位作曲家甚至在更早的时候就发现了总体序列主义。米尔顿·巴比特(Milton Babbitt)成长期间对音乐和数学都有兴趣。在宾西法尼亚大学攻读数学专业后,他前往纽约学习音乐。他发现了阿诺德·勋伯格的音乐,先后随玛丽安·鲍尔(Marion Bauer)和罗杰·塞辛斯(Roger Sessions)学习作曲,于1935年在纽约大学获得音乐学士学位。1938年,当时任教于普林斯顿的塞辛斯为巴比特在普林斯顿大学的音乐系找了一个教职。二战期间,巴比特主要做数学方面的工作,为国防部做数学研究,并从1943到1945年在普林斯顿教数学。巴比特说,他在华盛顿的工作机密程度之高,使他时至今日仍不能披露他做的是什么。

但巴比特在音乐方面有着广泛的兴趣。他从小就学小提琴和单簧管,早年演奏过单簧管,并且对流行音乐有强烈的兴趣。甚至在今天,他对二十年代晚期和三十年代的流行音乐的知识仍是百科全书式的。战后,他决定试水流行乐界,创作歌曲和电影配乐,还写了一部百老汇音乐剧《难以置信的旅行》(Fabulous Voyage)。这部戏没能进入制作阶段,巴比特也放弃了流行音乐,转投序列主义。他再也没有回头。他重新加入普林斯顿大学音乐系任教,一直待到退休,最终成为柯南特音乐教授(Conant Professor of Music)。

巴比特在追求流行音乐事业时,想的也是序列主义。他在一篇专论《十二音系统中音组结构的功能》(The Function of Set Structure in the Twelve-Tone System)中发展出了自己的许多构想。这篇文章,巴比特标明的写作年代是1946年。它从未以这个标题发表。在1948到1950年的一系列创作中,他把序列技巧应用到所有参数上。这些作品的标题是抽象的、形式化的,就和作品本身一样全无废话,包括《钢琴作品三首》(Three Compositions for Piano, 1948)、《四件乐器的作品》(Composition for Four Instruments, 1948)、《十二件乐器的作品》(Composition for Twelve Instruments, 1948)和《中提琴和钢琴作品》(Composition for Viola and Piano, 1950)。如果要颁发“第一部完全序列主义的作品”大奖,那应该颁给巴比特。

【Milton Babbitt (1916-2011): Three Compositions for Piano (1948)】

在这些作品中,巴比特走得比勋伯格远得多,但他不像布列兹,没有断然否定勋伯格和过去。他很尊重勋伯格,但觉得“勋伯格没有完全实现他自己的体系所蕴含的意味”。巴比特不仅开始探索这些意味,在探索的过程中更以一种非常不同的方式运用音列。勋伯格的音列是主题性的。十二个音的序列及其变形是横向演奏的,这就形成了旋律性的单元,其作为主题的性质是作品本质的一部分。巴比特则明确否决音列“作为主题元素”的作用,但把它看作基本的结构元素。这种根本性的重新构思是巴比特能够把序列主义扩展到其他参数的关键。例如节奏:“我们能以在调性中所不能够的方式来把节奏结构化。牺牲了调性,得到的成就和补偿是节奏的完全独立。”巴比特也用结构式的方式来看待力度:“力度是作品中的一个绝对有机部分”,因此也能以序列的方式操作。

特别的是,巴比特从未离开包含一切元素的序列主义,但也没有一成不变。他的创作决策是理性决定的,但不是机械的。他探索了能更深入运用的音组和六音和弦(即构建序列的音列)、排列节奏的新方式,特别是如何用电声技术来创作音乐。他是哥伦比亚-普林斯顿电子音乐中心的创办人之一。这个中心有早期的RCA计算机和合成器,远超任何同类机器。它有一间房那么大,用的是真空管,所有指令都用打字机键盘输入。当时还没有电脑显示器、鼠标、磁盘,MIDI界面就更遥远。但这个输入设备让电脑能够以前所未有的方式控制成品。它极度复杂,巴比特可能是极少的能掌握它的人,如果不是唯一一个的话。

巴比特处理节奏的方式十分独特,这也经常是和观众的主要共鸣点。尽管他的序列音乐似乎和流行音乐语汇相去甚远,但评论家从中发现了“尖锐的”“爵士的”特质,有些会被直接归因于他自己的流行音乐背景。他有一首作品《完整音组》(All Set,同时意为“都搞定了”),标题有意和爵士乐器组(jazz set)双关,其风趣的风格和富有生气的节奏在序列音乐中极少见。此外,虽然有严苛的理性,巴比特也能刻画情绪。《菲洛美拉》(Philomel)或许是他最知名的作品。这部作品勾勒出一种萦绕不绝、让人不安、最终却超越凡尘的氛围。它是为现场人声和电声磁带而作的,磁带的声音大部分由合成器制作,但也包括了人声采样。故事取自奥维德,讲的是菲洛美拉被强暴、割去舌头之后变形成夜莺的故事。巴比特这部作品以变形的时刻为核心。在一股密集的无调性音流中,人声采样和明显的电声形成剧烈的对比;女高音声线和这股音流交织着,以巨大的力量刻画着菲洛美拉脱去人形、化身夜莺的时刻。

巴比特的音乐是密集而复杂的,但作为一个无调性的序列主义作曲家,这点在意料之中,也不特别。他的特别之处在于他颇富创意地探索了自己创作行为的理性基础。他的理论先于他的音乐出现,有不少衍生自1946年关于序列音乐中音集结构的专论。作为作曲家和作为理论家的巴比特合而为一,因为他的作品是由理论驱动的。他认为,每个音的存在都必须理性论证,通常要论证好几遍:“除非我知道某个音为什么在那儿,不然我是不会用它的。”而巴比特也堪称20世纪下半叶无调性理论最重要的理论家。当时的理论中许多根基性的思想可追溯至他:音级(pitch class)、音组(set)、派生音组(derived sets)、加重的(weighed)、聚合的(aggregated)音组、时间节点(time point)。米尔顿·巴比特之于序列主义就像德国理论家海因里希·申克尔(Heinrich Schenker)之于调性音乐。

【Milton Babbitt: Philomel (1964)】

二十世纪的序列主义战争

序列主义显然在1950年之后震动了音乐界,但它的冲击究竟有多大?多年来存在着一种主流叙事:

序列主义的影响最初比较小,然后逐渐增长,直到它主宰了新音乐界。它让作曲家都哆嗦了,他们知道自己不得不跳上序列主义花车,不然就会在它扬起的灰尘里迷路。观众则大惑不解,以他们拥有的唯一方式进行反抗:避开。作曲家和公众断了接触,有意踢开它,退居学界,霸占了作曲系和划拨经费的机构。正当生产和传播音乐的新技术保证了前所未有的潜力之时,美国音乐却进入了一个毁灭性的阶段:新作品似乎剥去了观众所珍惜的一切,观众则因为不想忍受序列主义者拿出的作品而遭到作曲家、批评家、演奏家的一致责骂。

事实真是如此吗?至少在一代人的时间里,报纸、杂志文章和标准的音乐史不断重复这一叙事,让人以为事实就是这样。但在近年,现在和当初的序列主义作曲家、理论家开始质疑这个叙事,深入至几乎所有细节。他们提出了和主流几乎针锋相对的第二种叙事。在这一叙事中,序列主义者的形象是思想开放、为人亲和的,而他们的努力则被误解,他们的忍耐则被忽视了:

序列主义者明显是少数,甚至是被迫害的少数。他们的音乐探索被敌视、蔑视。他们从未控制任何事情,并不受评奖和委约者的欢迎。甚至在权威位置上(在学界、在经费申请评审和评奖的评委席),他们也没有强迫作曲界整体接受自己的理念。因为音乐界许多人的狭隘思想,他们一直受着罪。他们相信自己所做的事,但也认识到音乐手法是多元的。

我特意为这两种叙事加上了极端色彩,但这两份陈述中的观点则没有丝毫夸张。如果你接受主流叙事,那二十世纪的末期发生的是第二次序列主义战争;取决于你诠释第二种叙事的方式,二十世纪末的就可能可以看作第一次战争。但即便是第二种叙事,也能让人解释成是二十世纪末的是第二次序列主义战争,因为它的主题是序列主义者自身的历史地位。哪种叙事是对的?并不存在折衷余地。从两种叙事的视角看,主要问题在于谁是侵略者,谁是受害者。第二次序列主义战争所争夺的实际上是第一次序列主义战争。本质上争的是谁才是离经叛道者。

第二次序列主义战争始于约1970年,几乎在第一次结束之后马上就开始了。1973年,莱纳德·伯恩斯坦提到了序列主义者和传统主义者的“大分裂”。许多人认为,乔治·罗奇伯格(George Rochberg)的职业生涯是两派敌对之强烈的典型体现。罗奇伯格是比较重要的序列主义者,直到1964年儿子悲惨去世为止。对罗奇伯格而言,“死只能由生来征服”,而这意味着“作为一个(骨髓深处的)活体来实践我的艺术,摆脱这阵子台面上的、把艺术封装得毫无生气的装腔作势的行话和蠢行”。罗奇伯格于是不仅成了一位折衷的调性作曲家,更成了一个公然反对序列主义的论战者。

【George Rochberg (1918-2005): Black Sounds (1965)】

乔治·克拉姆在70年代出现在美国音乐界时,成了许多人所一直在等待的那个作曲家。在一个似乎到处是复杂、不协和、高度理智的作品的时代,克拉姆创作着黑暗、深沉的浪漫主义音乐,并且对声音有着无与伦比的敏感。他谈到音乐的力量和表现力:“我相信音乐在反映人类灵魂最深的深处这方面甚至超过了语言。”他的《古老的童声》(Ancient Voices of Children)和《黑天使》(Black Angels)让所有年龄和背景的观众有着共鸣,所及之处远不只是典型的新音乐圈子。他的乐谱本身就是视觉艺术作品,线谱常常卷成圆圈和螺旋。

【George Crumb (*1929): Ancient Voices of Children (1970) – Dances of the Ancient Earth】

然而,浪漫主义的反扑是第一次序列主义战争的一部分。到90年代,似乎美国音乐史的这一章已经结束了。1991年,多纳尔·海纳汉(Donal Henahan)在《纽约时报》写道:“就这样,我们告别了无调性。”无调性之死早在60年代就有人宣判了,权威乐评人声称“后韦伯恩的序列音乐最近已经不流行了”,“正统序列主义已经出局”,“年轻作曲家不再奉行严格的序列主义”。值得争论的是,这些评论到底指的是什么,是严格的序列主义,韦伯恩风格的序列主义,还是只是指十二音技巧;另一个问题是,序列主义已经死到什么程度了。这些问题却和50、60年代序列主义自身的状态息息相关,而这就是第二次战争的争论内容:究竟有没有序列主义之死需要面对?

1997年,第二次序列主义战争在《纽约时报》上面向公众全面爆发。那时,序列主义者已经被边缘化了,年轻作曲家感兴趣的手法繁杂多样,只有少数(那时已经)老了的作曲家还坚守序列主义。安东尼·托马西尼(Anthony Tommasini)可以用《在“死的”音乐语汇中找到更多生机》这个标题来写米尔顿·巴比特。在一篇题为《在当代音乐界,议院依然分裂》的文章里,K·罗伯特·施瓦茨(K. Robert Schwarz)总结了两种叙事,称其为“互不相容的剧情”,并采访了几个主要当事人。正如施瓦茨文中所引的话所显示的,两边的距离极度遥远:

罗奇伯格:

序列主义最公然激进的拥护者,无论是早期还是晚期,曾经把它、现在依然把它呈现为唯一真正的信仰。由此,他们自称为正统文化教派,有有自己的阶层、福音、信念和革除教籍。二战结束后,它很快抓住并主宰了美国学术圈,并把它畸形而粗暴地政治化了。

米尔顿·巴比特:

有一种说法,就是我们不知怎地就主宰了声望卓著的常青藤高校,但实际上我们从未主宰任何事情。这都是宣传。事实根本不是这样。我和罗杰·塞辛斯(Roger Sessions)是在普林斯顿。但有任何人在哥伦比亚、耶鲁、哈佛吗?当时的态度是很反对序列主义的。

查尔斯·沃里宁(Charles Wuorinen):

有一种传言是说,人们认为,有一段时间里,这种可怕的序列主义音乐是主宰一切的,有些作曲家在不想这么写的时候也被迫这么写,接着,他们反抗了,写出了C大调的可爱旋律。这是一派胡言。我年轻的时候,在哥伦比亚,占主导地位的正统一方面是科普兰式的美国风,另一方面是霍华德·汉森(Howard Hanson)和罗伊·哈里斯(Roy Harris)的交响乐。其实每个地方都是这样。在我一生中,我从未见过有人强迫其他人写某一种特定的音乐。不是一群瞪着小眼睛的理论家强迫无辜的学生做着可怕的、不可名状的事情。可以说,整个故事是个大谎言。

约翰·科里亚诺(John Corigliano,他1955-1959年就读于哥伦比亚大学,和沃里宁同时):

我进哥伦比亚的时候,已经是这样了(指序列主义的主宰)。并不是我被禁止以我所感知的方式创作。但总体思想显然不是我所在的方向。

奈德·洛伦姆(Ned Rorem):

对待我们(指调性作曲家)的方式就像我们不存在一样。我自问,作为作曲家我站在哪里?我所做的是错的吗?但我没法中途变卦,就算能,我也不想。

威廉·迈耶(William Mayer):

在60、70年代做调性作曲家是非常沮丧的经历。人们像躲着老处女一样躲着我们。

【Charles Wuorinen (*1938): Genesis (1989) – II. Interlude No. 1: Meditation】

【John Corigliano (*1938): Fantasia on an Ostinato (1985)】

【Ned Rorem (*1923): End of Summer (1985) – III. Mazurka】

谁是对的?在关于这个问题迄今最全面的调研中,约瑟夫·施特劳斯(Joseph Strauss)采用了社会学的方法。他统计了谁占据教职、谁获得经费和奖项、谁得到出版、谁得到演出。他的数据收集得很全面,结论也无可辩驳:序列主义者只占据了所有这些统计项中的一小部分。他们的创作风格在任何统计项中都不是主流。他的研究标题反映了他的发现:《序列主义暴政迷思》。

那为什么这个迷思传播如此广泛,为什么它始终是主流叙事?考虑到施特劳斯提供的证据,这个迷思究竟是怎么开始的?更重要的是,它为什么重要?施特劳斯的研究虽然很好,但有两个缺点。其一,如安·C·施莱弗勒(Anne C. Shreffler)指出,他问错了问题。施特劳斯的分类统计以音乐理论的视角看完全是合理的。但这样的区分只有一部分音乐家和更少的听众才会做。其二,施特劳斯的数据掩盖了一个更根本的问题:它混淆了暴政和民主。暴君是通过强迫和威胁来发威的,不是通过成为多数。如果真的存在暴君,那数据既无法佐证,也无法反驳它。最后,必须强调,就作曲风格这种不可捉摸的东西而言,以智识为主宰并不一定是恶意的;它可以来自陈述得令人信服的艺术信念,无他。

最后,这场似乎很艰深的学术辩论之所以重要,是因为其中有一个深刻的反讽:序列主义者有这样的冲击力,并不是因为他们脱节了,而正相反。尽管他们没有赢得很大的听众,尽管他们似乎暗中鄙视公众,但在理念和目的上,和许多更传统的作曲家相比,他们与他们的时代更合拍,尽管——如我们将要看到的——不是以通常认为的方式。

施特劳斯把作曲家分为四类:序列主义的、无调性的、有调性的、实验的。他确实认识到有些作曲家属于其中不止一类,并把这一点纳入了统计。但对大多数音乐家以及几乎所有观众来说,序列主义作曲家和无调性作曲家有多大的区别?对仔细研究作品的学生来说,区别可以是巨大的。但听众和评论家通常只有一次机会听一部作品,虽然一个心怀好意的批评家经常会在聆听实际演出之前先了解一下作品。

对观众来说,区别若有若无。序列主义作品和自由无调性作品的区别很大程度上是无意义的。有时候,公众甚至无法区分无调性作品和一部半音化的有调性作品,更不用说序列主义作品。甚至有些实验音乐听起来至少也是非调性的。听者知道的只是现代音乐是不协和的、刺耳的,没有抒情的旋律。威廉·舒曼常说起一个故事,在一场于佐治亚州的梅肯(Macon, Georgia)举办的音乐会之后,一位观众走上前告诉他说,她喜欢他的作品,即便她总体而言不喜欢无调性音乐。舒曼努力向她解释说他的作品不是无调性的,而是有调性的,虽然和声很复杂。最后,她打断他的解释,说道:“舒曼先生,或许的确如此,但是在佐治亚洲的梅肯,您这部作品是无调性的。”

【William Schuman (1910-1992): Symphony No. 5 (1943) – II. Larghissimo】

除了一小部分多数已经年迈的作曲家还保持着总体上浪漫主义的风格或30年代民俗取向的语汇,以及一些使用自然音阶的新古典主义者,所有门派的作曲家都离大众的理解十分遥远,以至于他们写的是什么风格都无关紧要了。此外,20世纪20年代诞生的、和同情新音乐的批评家站在同一阵线的激进先锋派的形象当时依然延续着,更加剧了大众的厌恶情绪。公众觉得自己被强行要求“应该”去喜欢新音乐。卡洛斯·萨尔泽多(Carlos Salzedo)在1923年国际作曲家行会(International Composers’ Guild)的一场音乐会上对不守秩序的观众喊道:“这是严肃音乐!”相似地,在50、60年代,当一部新作宣告上演时,公众的主要反应不是心怀期待,不是觉得兴奋,不是陶醉于新事物,不是谨慎乐观,而是害怕,是斗争,既不想和它有任何关系,又觉得他们“应该”支持它。现代音乐演出披上了清教仪式般的道德意味,批评家和作曲家自己合谋向观众无穷尽地布道。

就布道而言,没有比米尔顿·巴比特1958年发表在《高保真》(High Fidelity)杂志的文章《谁在乎你听不听?》更有影响的了。这篇文章被重印过几次,有时用这个标题,而这个标题并不是巴比特自己起的;有时用的是巴比特自己的标题《作为专家的作曲家》(The Composer as Specialist)。大众和学术文章都经常引用这篇文章。很多年里,巴比特被它穷追不舍;这是一篇音乐界的公众尽人皆知的文章,巴比特的所有采访者都会问起它。但它的确是一篇重要的陈述,讲清楚了战后作曲圈一些方面的思维特征。

巴比特在文章里提出了他的设想,涉及作曲家在当代社会的地位,作曲家所做之事的本质,以及作曲家和观众的关系。他的陈述自始至终保持鲜明的实证风格。用60年代的流行语说,他认为自己扮演着“实话实说”(telling it like it is)的角色。在第一段,他摆明了关于作曲家在当代社会之地位的“无可辩驳的事实”,即:作曲家被大多数人无视,除了其他作曲家和演奏家。少有人会反驳这一点。接着,巴比特解释了原因:因为新音乐已经复杂到已经不能期望典型的外行音乐会观众能理解它了。

然而,巴比特没有哀叹这样的情形。相反,他认为这是健康的;问题在于作曲家想让公众理解;更糟糕的问题在于批评家的写作加强了公众心目中“音乐就是音乐”的模糊感觉以及对于作曲家应该让他们理解的认识。巴比特认为,音乐的发展面临的最大危险就是作曲家迎合公众。相反,“作曲家若完全、决绝、自愿地退出这个公众世界,进入非常有可能完全抹掉音乐创作中公众和社会的一面的私人演出和电子媒介的世界,才会给自己、给自己的音乐带来直接和最终的益处。这样做……作曲家就能够自由地追求具有职业成就的私人生活,而不是不专业地向抛头露面妥协的公众生活。”

公平地说,巴比特对公众的态度是相对公正的,特别是和其他现代主义者相比。巴比特略带嘲讽地承认,公众有他们自己的音乐,即“吃饭用的、阅读用的、跳舞用的、陶醉用的音乐”。但这种音乐不是当代作曲家所写的音乐,而对公众能否有朝一日理解这种音乐,巴比特看不到什么希望。这种态度和瓦雷兹或拉格尔斯(Carl Ruggles)比起来算温和了;瓦雷兹把公众看成毫无希望的资产阶级,拉格尔斯则觉得让公众能理解意味着失败。然而,没有哪个作曲家像查尔斯·沃里宁那样蔑视公众。他在谈到典型的音乐会观众时说:“我不关心他们和他们的反应,就像我不关心酒吧里听自动唱机的听众一样。要我说,后者还更好些,因为他们真的享受所听到的东西(我这么认为);无论如何,他们没有误以为只要被动地接收‘音乐’就够格做出有见识的判断了。此外,酒吧还能喝酒呢。”

【Carl Ruggles (1876-1971): Sun-Treader (1931)】

巴比特也清楚地提出了解决方案:大学。大学应该给作曲家提供家园。虽然人们在巴比特的文章里读进去了很多攻击、远离观众的东西,但在根本上,它是一份关于“创造”一个共同体的蓝图。它是建立联系的,而不是切断联系。它是巴比特所见的一种亚文化;事后证明,他的想法极有先见之明。它是作曲家自己加入共同体的理由。这个共同体就是大学,巴比特雄辩地请求它接纳作曲家。他不只论证了支持作曲家是大学的责任,同时,在把作曲家描述为科研工作者时,他证明了两者联合的合理性。对巴比特而言,作曲家属于大学。

和高等教育结盟后,作曲家就有了一个论坛来向公众解释他的位置。时势赋予这个论坛重要性。40年代的《退伍军人权利法》把数百万人送进了大学。苏联在1949年8月29日试爆了第一颗原子弹。8年后,苏联发射了史上第一颗环绕地球的人造卫星“伴侣号”。这些事情在美国社会产生了冲击波。2001年,《纽约时报》评道:“‘伴侣号’在美国产生的被害妄想和自我怀疑是难以描述的。”美国公众绝望地转向学界,请他们出手减弱威胁。数百万美元被扔进学术研究,进一步提升了大学的威望。这些研究不只限于纯粹的科学领域,还包括语言、语言学、史学和艺术。国会视艺术为另一件在全世界推广美国价值观的武器。就建立国家级艺术和人文基金会一事,国会爆发了大辩论。辩论的核心议题是文化民族主义。在检视这些问题时,国会却没有仔细考察学院作曲家的位置。很可能国会当中几乎没人知道勋伯格或韦伯恩是谁,更不用说布列兹、巴比特、塞辛斯或辟斯顿。

冷战利剑悬头,核灭绝威胁空前,再加上伴侣号的升空,这些事不仅让大学变得富足,更让科学拥有了前所未有的威望。美国的优势,甚至于连文明的生存本身似乎都遭到了威胁,而整个国家集体向科学求助,以求拯救。数十亿美元被扔进大学的科研项目,各学科一个接一个和科学并轨。社会科学在逐渐增多的计算机的帮助下,试图给社会(社会学)、经济体系(经济学)甚至人类思维(心理学)的本质找到量化的、科学的基础。语言和语言学系因国防教育法案(National Defense Education Act)而获得了巨额资金。巴比特知道,音乐分析和作曲变得越科学化,就越容易被大学接受。而既然他有数学背景,没有人比他更能够填平这道鸿沟。他写作中的科学化倾向,所有人都看得出来。

在19世纪,音乐被接纳为大学课程的理由是它可以和文学类比。现在,科学坐在学术威信的金字塔尖,如果音乐创作能被看作科学追求,作曲家的工作和科研工作者有可比之处,那作曲家在大学的地位就稳固了。尽管巴比特没有明说作曲家就是科研工作者,他给人的印象是他们所做的和科研没有那么大的区别。

这条思路起了作用。至少,美国的许多顶尖大学,如哈佛、耶鲁、普林斯顿、芝加哥大学和加州大学伯克利分校,都把音乐研究的核心放在学术探索上,而不是演奏实践。耶鲁是个例外,但直到今天,耶鲁专攻学术的音乐系(Music Department)和专攻演奏的耶鲁音乐学院(Yale School of Music)还是分开的。在这样的院系里,作曲是学术研究的一部分。

在上世纪整个50、60年代,大学是作曲家最大的赞助人。很少有作曲家没有学术职位,没有学术职位的人不是已经有足够的地位,如亚伦·科普兰,就是在特定的环境里工作,比如在好莱坞写电影音乐。1987年,巴比特承认了大学在美国音乐界的重要性:“大多数美国作曲家由大学训练,并且是大学老师,这个事实最有力地证明了这个国家音乐走向智性的重新定位。”

如果作曲家作为科学家被招进学界,就不会没有束缚,虽然也不会明说。这一点强烈地暗中影响作曲家的作为,也就是作曲究竟是什么。巴比特在论述作为科学家的作曲家时,把学院派作曲压到一个模子里,而这个模子和一个作曲家想做的事并不总是一致的。这一点,在今天可能显而易见,因为科学自身都在方法、目标、价值等方面受到拷问。但在50、60年代,科学遍及一切,质疑科学方法的可行性就相当于在十二世纪的罗马质疑教义。因此,和充满焦虑情绪的个人情感表达或持续敲击的原始主义风格相比,一种(看起来像)理性、客观、可量化,或至少植根于复杂数学操作的作曲风格在大学环境里就更适宜了。

然而,正如施特劳斯的数据显示,序列主义者无法撬动主流。保守派已经扎根太深。传统主义者占主导地位,特别是在注重表演远甚于作曲的音乐学院里。对演奏者来说,让观众理解是至关重要的,这就意味着要关注标准曲目。因此,强调演奏家训练的机构更站在传统一边。茱莉亚、伊斯曼和新英格兰音乐学院的院长——分别是威廉·舒曼、霍华德·汉森和冈瑟·舒勒(Gunther Schuller)都是强烈倾向于调性音乐的作曲家,也就不奇怪了。舒勒的确实验过无调性,但他的主要努力方向是把古典、流行和爵士混合起来,他称这种方法为“第三流派”(Third Stream)。甚至在大学里,像瓦尔特·辟斯顿和保罗·辛德米特这样的调性作曲家也产生了巨大的影响,前者在哈佛,后者在耶鲁。

【Gunther Schuller (1925-2015): Abstraction (1961)】

然而,无论调性作曲家在多大程度上控制着音乐界的运作,序列主义者成功地为战后的美国音乐界布上巨大的阴影。之前,我们看到K·罗伯特·施瓦茨收集的近期关于序列主义的冲突观念。亲历序列主义霸权并感觉到其负面影响的作曲家,名单要长得多。现在就来看看。时过境迁之后,作曲家们一个接一个地站了出来;许多人和顶尖学术机构有关联,但就算是没有关系的人也感觉到了压力。

约翰·科里亚诺——先前提到,他和查尔斯·沃里宁同时在哥伦比亚大学,他的观察和沃里宁大相径庭:

并不是我被禁止以我所感知的方式创作。但总体思想显然不是我所在的方向。

布鲁斯·特林克利(Bruce Trinkley)——另一个60年代在哥伦比亚大学的作曲家,如此描述查尔斯·沃里宁的教学:

如果你给他看非序列主义的作品,他根本就不感兴趣。(这和沃里宁的说法一样。他说:“我们对那种[即调性]音乐不感兴趣。不是蔑视不蔑视的问题。”但对有抱负的年轻作曲家而言,意思是清楚的。)

麦克尔·贝克曼(Michael Beckerman)——60和70年代在哥伦比亚攻读作曲,后来攻读音乐学,他如此评论那些年的作曲界:

60、70年代,想在哥伦比亚大学写调性音乐,就像同一个时期在布拉格做个异见人士,对事业产生的效果也相似。

安东尼·托马西尼——60年代在耶鲁攻读作曲,后任《纽约时报》乐评人:

现在有一股修正主义风潮,认为“大分裂”言过其实。他们说,十二音军团在烽烟四起、被恶意解读的60年代从未控制过任何东西。确实,这个军团对创作调性音乐的作曲家不感兴趣,但它没有谴责他们,当然从没有控制他们。

你别相信这个说法。我就在那儿,在耶鲁学音乐。那个地方和其他重要大学的作曲系都是序列主义者运作的。是他们雇的人,聘的终身教授,招的作曲学生。你要是吃午饭的时候说了句布里顿歌剧的好话,就会被作曲家们讥笑。你要是提出肖斯塔科维奇是个值得一听的家伙,就会被翻白眼。亚伦·科普兰?那个生产美国牌玉米饼的家伙?省省吧。

约翰·亚当斯(John Adams)——他后来作为首屈一指的歌剧作曲家奠定了名声,稍有些简约主义倾向,当时是哈佛的学生:

我当时对爵士乐和摇滚感兴趣,然后我去了音乐系,那儿就像个巨型陵墓,我们坐在那儿数韦伯恩作品中的音列。那段时间很可怕。但之后,我们就会回到宿舍,兴奋起来,听Cecil Taylor、John Coltrane和滚石乐队……从1967年起,我知道我过的是两面派的日子——我知道这不诚实。

大卫·德尔·特雷蒂奇(David Del Tredici)——70年代在普林斯顿是罗杰·塞辛斯的学生,在加州大学伯克利分校是安德鲁·因布里(Andrew Imbrie)的学生,后来成了一名成功的调性音乐作曲家,最著名的作品是爱丽丝系列(《最后的爱丽丝》等……):

我显然不是坐下来就凭空成为调性作曲家的……我是一路斗争过来的。我在60年代显露音乐天赋,当时无论你喜不喜欢,无调性音乐被广泛看作唯一可行的当代音乐语言。所以我有一大堆条件反射要除掉。

当时的情况让我有点精神崩溃。我想:“我的同行会觉得我是傻子!在1976年,我不可以这么有调性。这是痴人说梦,是不正当的。”

雅各·德拉克曼(Jacob Druckman)——50、60年代创作声乐和室内乐作品,后来以新浪漫主义风格的管弦乐作品知名:

在60年代的东岸不做序列主义者就像在十三世纪的罗马不做天主教徒。

罗伯特·施塔勒(Robert Starer)——生于奥地利,求学于以色列和茱莉亚音乐学院的作曲家,后长居纽约:

序列主义者是法西斯。布列兹被聘为纽约爱乐乐团指挥之后,我们都知道我这种风格的作曲家完了。

奈德·洛伦姆——有多种体裁的创作,全是有调性的,在艺术歌曲领域特别知名,在巴黎和摩洛哥生活数年后,于1958年回到美国。他这么说回国一事:

对待我们的方式就像我们不存在一样。我自问,作为作曲家我站在哪里?我所做的是错的吗?但我没法中途变卦,就算能,我也不想。(H·怀利·希区科克[H. Wiley Hitchcock]补充说:“奈德·洛伦姆很长一段时间里非常生气,因为他在常春藤学校里不被接受。”)

乔治·罗奇伯格——前面引过他的话。他是个成功的序列主义者,直到在60年代向调性音乐转变:

序列主义最公然激进的拥护者,无论是早期还是晚期,曾经把它、现在依然把它呈现为唯一真正的信仰。由此,他们自称为正统文化教派,有自己的阶层、福音、信念和革除教籍。二战结束后,它很快抓住并主宰了美国学术圈,并把它畸形而粗暴地政治化了。

威廉·麦耶——创作各类作品的作曲家,包括歌剧《家庭成员之死》(A Death in the Family)和两部清唱剧:

在60、70年代做调性作曲家是非常沮丧的经历。人们像躲着老处女一样躲着我们。

尼古拉斯·塔瓦(Nicholas Tawa)——50年代曾经作曲,后来放弃作曲,成为音乐学家:

有这种倾向[指调性音乐]的作曲新手在迈出最初的步子时一次次被打倒。我自己就可以作证。我认识的几个有才的人彻底放弃了作曲,后来也听说其他人这么做。我的《第二弦乐四重奏》拿了1951年的骑士室内乐奖,但因为它不够无调性,就从弗洛姆基金会的音乐会节目里被删掉了。我坚持了几年,但最终不再作曲。

韦恩·阿尔伯恩(Wayne Alpern)——作曲家,现于曼尼斯音乐学院任教,80年代是斯蒂夫·赖希的抄谱员。他谈到:

那个时候,主宰作曲的是凯奇和施托克豪森等人的斗争、无调性半音主义、无止境的不协和音、不规则的节奏、断裂的声部线条、永恒的变化、无法听到的非动机性的复杂性,(在70年代都是由我们称为“半音化思想警察”的作曲系强加的。)

【John Adams (*1947): I Was Looking at the Ceiling and then I Saw the Sky (1996) – A Sermon on Romance】

【David Del Tredici (*1931): Tattoo (1986) – I. Moderato maestoso】

【Jacob Druckman (1928-1996): Nor Spell Nor Charm (1990)】

尽管序列主义者坚守信念,但我们不应从这些证词当中得出结论说他们坚持所有作曲家都要用他们的风格来写。根据布鲁斯·特林克利,除了查尔斯·沃里宁之外,甚至是哥伦比亚大学的作曲系老师也接受不同的风格。沃里宁自己没能获得终身教席,正是因为他的教条主义疏远了其他老师。但无论数据如何,50到70年代的主流氛围是难以否认的:无论是事实还是幻想,作曲界弥漫着一种感觉,即序列主义者以某种方式实行过恐怖统治,可以说所有的年轻作曲家和许多成名的作曲家都几乎毫无还手之力地被序列主义暴政紧紧握住。不想写序列音乐的作曲家觉得受到威胁,事业遭到挫败——无论是在学界、评奖还是演出;这方面的证词是压倒性的。结果是,几乎每一个在50年代晚期至70年代成熟的作曲家都觉得不得不至少试一试序列主义,无论有怎样的倾向和偏好。一些创作与序列主义相去甚远的风格的作曲家,如拉·蒙特·扬、菲利普·格拉斯,甚至弗兰克·扎帕,早期都有过创作序列音乐的阶段。

如果序列主义者相对而言只是很少的少数,那他们的影响为什么这么普遍?如果他们的控制只是一个传说,那它的结果为什么耸人听闻?大多数序列主义者没有直接施压或滥用权力,但他们也不是某个反动阴谋的无辜牺牲品。他们热忱地信仰序列主义,视其为一份事业,其程度之强烈,使他们——正如前文所述——对其他类型的音乐不是抱有敌意,就是看不上眼。而无调性主义者尽管从未完全接管学界,但他们热忱地把自己的理念看作唯一的真理。其结果就是对任何不属于他们的人都有所怀疑。他们以狂热的作风污染了整池水。如此,尽管许多其他作曲家写着事实上更接近大众喜好的音乐,但他们不得不背上沉重的心理负担,抱有强烈的自我怀疑,而无调性主义者也以其鲜明的姿态让大众心生疑虑。

序列主义者觉得历史是在他们那边的。他们扮演成革命者,急不可耐地要实施新的秩序。历史确实在他们那边,尽管不是以大多数序列主义者所理解的方式:他们比任何其他流派的作曲家都更充分地意识到美国文化正在经历的变化,知道如何利用战后世界里的新的动态。

巴比特的论点——科学和音乐创作应有共生关系——把无调性作曲家(无论是不是序列主义者)放在了占据修辞高点的位置,而第一次序列主义战争的展开,既是在音乐厅里,也是在修辞领域。在修辞术有着音乐史上前所未有的重要性之时,序列主义者控制着修辞术的舞台(反派中只有约翰·凯奇理解了这一点)。他们展开了全面攻势,说的话直接、犀利,毫不含糊。他们强调序列主义是未来的潮流,没跳上车的人将被遗弃在后面,毫无希望。年轻作曲家被捆住了手脚:要么屈从,要么就老掉牙。皮埃尔·布列兹写道:“每一个没有感受到——我们说的不是懂得,而是实实在在地感受到——序列主义语言之必要性的作曲家,都百无一用。”查尔斯·沃里宁对调性作曲家不屑一顾,说他们“落后”:“调性体系虽然只剩下萎缩、残余的形式,它今天在流行和商业音乐中、甚至偶尔在落后的严肃作曲家的作品中仍有应用。主流的严肃作曲家已不再用它了,它已被十二音体系取代、更替。”

要么写公众想要的音乐,要么写自证其价值的音乐;要么写未来的音乐,要么写过去的音乐。传统主义者完全无法抵抗这种二元辩证法,只能继续创作、争取上演。但对延续传统风格的年轻作曲家而言——这样的作曲家有很多——这些反制举动也是不够的。因为,问题在于观众。

音乐在公众中的位置在不小的程度上为无调性作曲家推波助澜,因为公众大多不知该如何看待音乐。他们并不相信自己的直觉,而在50、60年代的古典音乐界,在那个“好的音乐就是对你有好处的音乐”的理念仍然是主流的时代,公众很容易接受鼓吹。而无调性主义者则很擅长为自己张目。他们言之凿凿、他们具有科学化倾向的论证能让音乐上最老到的作曲家都产生怀疑,也难怪对总体而言并不老到的观众能起到相同的作用。

因此,公众看待序列主义,也许最好的情况只能是心怀愠怒而默不作声,最坏就是公然表达敌意,但他们并没有跑过去支持调性作曲家。因为,除了极少的情况,传统风格作曲家的作品也没在赢得观众。少数几个已经功成名就的作曲家,如亚伦·科普兰、萨缪尔·巴伯和莱纳德·伯恩斯坦,当然比序列主义者更讨观众喜欢,但年轻一代总体上则没有。甚至科普兰最终也感受到了序列主义者鸣响的警笛。调性主义者并不拥有猫王或胖子多米诺(Fats Domino)那样压倒一切的武器;他们无法完整地动员起公众,让当权派不得不注意他们。他们也没有一边觉得羞耻一边又有大笔进账。对大部分公众而言,新音乐就是新音乐,而这种态度正中序列主义者的下怀。

起初似乎有两种选择:要么采用序列主义,要么回到过去的浪漫主义。但甚至直到50年代末,浪漫主义仍然近得让年轻作曲家觉得不舒服。30年代的战壕清除了20年代的实验主义;30年代诸如罗伊·哈里斯、大卫·戴蒙德和霍华德·汉森的新浪漫主义只有一代人的距离。30年代的新浪漫主义描绘神秘的西部和密林中的理想乡村,因此也有怀旧的气质。它显然不是热忱而清晰有力的更年轻一代所寻求的新音乐潮流。

但随着艾略特·卡特(Elliott Carter)和罗杰·塞兴斯(Roger Sessions)发展出自由无调性,序列主义不再被死板地应用,其他选择就逐渐出现了。这就有了很大的吸引力:它在智性上是严格的,也没有浪漫主义的味道。它能容纳更个人、更富表情的音乐语言。然而,不仅对公众而言,对许多倾向于调性的作曲家而言,这种选择和序列主义没什么区别,就像佐治亚州梅肯郡的那位女士提醒威廉·舒曼的。

【Elliott Carter (1908-2012): Double Concerto for Piano, Harpsichord and Two Chamber Orchestras (1961) – I. Introduction】

【Roger Sessions (1896-1985): String Quintet (1957) – II. Adagio ed espressivo】

战后一代对新事物的知觉格外敏锐;对他们来说,这种知觉也格外重要。欧洲正从此前十年的创伤中恢复,很多旧的事物已经在字面意义上被炸飞了。德国人绝大多数筋疲力尽,处在集体休克之中。他们周围遍布着过去几百年文化的碎片。法国人探究着自己在战争中所扮演的角色,思考着它的哲学意义。在美国,乐观主义似乎无边无际。这个国家赢得了战争,把大萧条抛在了脑后,并至少短暂地垄断了世界上最有力的武器——原子弹。俄国人的核弹在1949年成功爆炸,给那种乐观主义吹了一阵冷风,但核屠杀的威胁尽管存在,却仍然只不过是在经济扩张的天空中悬着一片阴云。无论驱动力是来自对无限潜能的陶醉,还是因为被阴魂不散的过去所纠缠,重点始终在新事物上;在这个时代,科学独有此前无法想象的、解决全世界的问题的方式。医学的突破有望把疾病控制到前所未有的程度,制造了原子弹的力量也承诺了无限的核能:有专家预言说,它产生的能量能变得如此普遍,让人免费使用。还有新媒体——磁带录音机,密纹唱片,以及更重要的电视机——确保了丰裕的艺术和娱乐。

因此,当序列主义者、无调性主义者和实验主义者把更传统的作曲家无情地描述为守旧避新的明日黄花时,他们确实找到了痛点。传统派人士就算仍然占据高位、手握资源,但时代自身和正在冒头的先锋派合谋给作曲传统布上了怀疑和不确定性的阴云。然后,当序列主义者把自己包裹在科学这个时代终极权威的外衣里时,“政变”就差不多完成了。

然而,序列主义者的思想和二战后的美国特别有共鸣,还有另一个更大的原因。这就是,序列主义者其实并非逆潮流而行;讽刺的是,他们和当时文化界普遍的大氛围是一致的。在最终的层面,他们和实验派,甚至和简约主义者有着相似的态度,但和传统派是截然不同的。第二次世界大战后音乐发展的三大不同方向——序列主义、偶然主义实验、简约主义——是由同一种美学驱动的,并且,三者一起把传统的调性作曲家放在了局促且令人怀疑的境地。

掘火长毛象社区发布了本文所附音乐的打包下载链接 保留七天 欢迎您注册使用:www.digforfire.org

强