永不停息:UW-Madison的非洲艺术

本文原标题为“Never at Rest: African Art at the University of Wisconsin”,原载于African Arts VOL. 53, NO. 4 WINTER 2020。版权归原作者所有。

作|Matthew Francis Rarey, Henry John Drewal

译|Títílayọ̀

作者简介:

马修·弗朗西斯·拉雷(Matthew Francis Rarey)是美国奥柏林学院非洲和黑大西洋艺术助理教授。他在美国威斯康星大学麦迪逊分校艺术史系获得博士学位。2009年到2010年,拉雷在威斯康星大学麦迪逊分校Chazen艺术博物馆担任非洲艺术展区的策展研究员。

亨利·约翰·德沃尔(Henry John Drewal)是威斯康星大学麦迪逊分校艺术史系和非裔美国研究系Evjue-Bascom荣休教授,曾为Chazen艺术博物馆非洲艺术展区的兼职策展人。2020年,德沃尔是美国华盛顿特区国家美术馆视觉艺术高级研究中心(CASVA)的Paul Mellon高级研究员,在那里他创作了他的新书:《感官学:非洲和其他地区艺术的感觉和理解》(Sensiotics: Senses and Understandings of the Arts in Africa, and Elsewhere)。

正文:

美国威斯康星大学麦迪逊分校(以下简称UW-Madison)的Chazen艺术博物馆(以下简称Chazen)于2011年10月21日开放之时,博物馆内也同时开放了UW-Madison历史上第一个永久性的非洲艺术常设展(图1)。展区中的四十二件作品约占博物馆总藏品的五分之一,是通过零星的捐赠和全体教员的共同努力收集起来的。它们见证了过去60年来各位机构负责人不断变化的收藏和教学重点。展区中的部分作品可以在任何大型博物馆中占据重要位置,而有些作品或许会被归类为“赝品”、“复制品”或面向旅游市场的商品,表现出“非洲艺术”持续适应非洲大陆内外市场需求的历史。更多的展品是正在进行的跨文化和跨历史对话的产物,它们诞生和经转的历史语境已经远远超出了过去被赋予“经典”价值的特定历史时期。尽管学术届持续不断地质疑缠绕在非洲艺术品周围的关于艺术价值和知识价值的等级制度(Ogbechie 2011;Forni和Steiner 2015),但众多博物馆依然经常选择不回应这些质疑或故意忽略这样的背景。幸运的是,Chazen的策展人们(包括这篇文章的两位作者)在很大程度上可以自由地安排展品。Chazen的非洲艺术展览理念在很大程度上不同于人们对非洲艺术品的“正宗性”、美学品质和文化纯度的普遍追求,这些追求曾经推动着过去大多数博物馆的非洲艺术展览。

本文将介绍并分析UW-Madison的非洲艺术品,以期从其收藏和展览历史中吸取教训。UW-Madison的Chazen艺术博物馆像许多大学的博物馆和美术馆(特别是那些较小的、预算有限的机构)一样,建造时更多地着眼于教学用途,而不是追求购买“最好”的藏品。我们发现这一讨论在以教学为导向的大学博物馆中尤为重要,因为大学博物馆肩负着提出理论和方法问题的特殊责任[i]。在本文中,我们提出以下问题:大学博物馆中的非洲艺术展有什么样的责任去引导、参与和碰撞切近的学术讨论?它们(应该)如何推动(又或是限制着)非洲艺术和文化史不断变化的边界?最后,什么样的展品和策展实践可以被纳入到这些问题的讨论中?在接下来的内容里,我们将追溯UW-Madison教学、收藏和展览非洲艺术的历史,并对其收藏情况进行批判性分析,以期为未来以教学为导向的大学博物馆收藏和展出非洲艺术品提供启示。

一、早期展览:1962–2009

自1885年开启艺术品收藏以来,直到20世纪60年代,UW-Madison都没有一个永久性的艺术博物馆来展示其藏品。[ii]这种情况在1962年发生了变化。当时Bryan Reid和Baird Brittingham的捐赠为埃尔维耶姆艺术中心(Elvehjem Arts Center)的建设提供了资金。该中心于1970年9月开放。[iii]这笔捐赠促使UW-Madison致力于扩大新博物馆的藏品,美国各地的非洲艺术品收藏家很快注意到了这一点。例如,来自纽约的广告主管莱斯特·温德尔曼将其个人收藏中14件非洲艺术品于1962年捐赠给埃尔维耶姆,其中就包括了一个Chokwe族pwo面具。在其捐赠的附带信中,温德尔曼提到了UW-Madison的艺术史系及其新设立的非洲研究项目,并认为“相比于将它们放置在博物馆和画廊高度集中的某些城市 (如纽约),这些物品 (在麦迪逊)可能会发挥出更大的用处。” [iv]和许多20世纪中期的著名收藏家一样,温德尔曼的收藏主要集中在非洲西部和中西部的面具和雕刻作品上。这是一种深受西方现代主义和“原始主义”话语影响的个人收藏选择——尊崇那些应用于当地宗教仪式或日常使用的木质面具和雕刻品,并将其视作为最具美学价值的收藏对象。[v](Berzock和Clarke 2011 b:9)。

考虑到这位收藏家的价值取向,颇带讽刺意味的是,温德尔曼捐赠的pwo面具(图2)上的设计和磨损模式表明,这件面具并非用于当地仪式,而很可能是为了出售给非洲之外的客户而专门制作的。人们依然有权质疑藏品的获得过程及其正当性(见Cole 2003),也可使用这件面具继续反思仍然普遍的对非洲艺术品“正宗性”的追求(这一点我们将在下面展开),但是对于UW-Madison和它的观众来说,温德尔曼的捐赠品很快就有了新的含义——它们成为了UW-Madison试图展示与新生的黑人艺术和政治运动团结一致的物质象征。在全国范围内,黑人艺术运动激发人们探索“非洲传统”在反种族主义美学中所能扮演的作用。同时,伴随着民权运动,学生对Black Studies相关的课程需求也在蔓延。[vi] 1968年11月,威斯康星历史学会(位于UW-Madison校区)举办了名为“黑人传统” (“Negro Heritage”)的展览,该展览展出了温德尔曼捐赠的非洲藏品。同月,由UW-Madison黑人学生组织和领导的抗议活动推动了一个特别小组的成立,旨在建立“非裔美国研究项目”。[vii]1969年2月7日,学生们向大法官埃德温·杨提交了一份包含十三项要求的清单。除了呼吁招收更多的黑人学生和教师,他们还呼吁形成自治的“Black Studies Department”。[viii] 随后不断升级的抗议活动最终导致州长沃伦·诺尔斯(Warren Knowles)派出900名威斯康星州国民警卫队成员控制局势,并将4名学生开除出大学。1969年3月3日,在“黑人传统”展览对公众关闭前的两个月,学院终于批准成立非裔美国研究系。[ix]

图2:佚名Chokwe族艺术家,安哥拉,pwo面具,20世纪中叶,木头、拉菲草、麻绳,25.4 cm x 23.5 cm x 22.9 cm,Chazen艺术博物馆,62.3.9,Lester Wunderman捐赠

如果说“黑人传统”展览的出现暗示了UW-Madison的黑人学生和教职员工与其非洲艺术收藏之间潜在的密切关系,那么值得注意的是,在接下来的十年里,这一紧密联系并没能够完全实现。埃尔维耶姆艺术中心和新成立的非裔美国研究系于1970年秋季开始运作。在埃尔维耶姆艺术中心的第一个十年里,它只承办过一次非洲艺术相关的展览,即1978年的“麦迪逊收藏的非洲纺织品”展。在Betty Wass和Barbara Murnane的策划下,这次非洲纺织品展展示了来自埃及、埃塞俄比亚、加纳、摩洛哥、尼日利亚和扎伊尔等国家的一系列纺织品。这些纺织品均来自UW-Madison的Helen Louise Allen纺织品收藏(HLAC)以及大学教职员工和社区成员的个人收藏(Wass和Murnane, 1978)。与此同时,1971年被聘为非裔美国研究系驻校艺术家的芙蕾达·海· W·特斯法吉奥吉斯(Freida High W. Tesfagiorgis)正在设计UW-Madison第一门关于非洲艺术、非裔美国和非裔流散群体艺术的课程。同时,她也努力扩大和展出大学在这些领域的藏品。[x]

到1977年,特斯法吉奥吉斯已经在UW-Madison策划了三次非洲艺术调查展:“来自非洲的创作”(1971年)、“撒哈拉以南非洲传统艺术”(1972年)和“当代非洲艺术”(1977年)。展出作品皆选自非洲研究项目教员的个人收藏。特斯法吉奥吉斯还策划了两场非裔美国艺术展——“版画和绘画”(1972)和“威斯康星联结:黑人艺术家的过去和现在”(1987)。鉴于UW-Madison的历史收藏和展览中长期缺乏非洲艺术和非裔美国艺术,这几场校园展览对本科生和研究生的教学意义非凡。[xi]

直到1981年,埃尔维耶姆艺术中心才首次从自己的藏品中策划非洲艺术展——“传统非洲艺术:一种女性的焦点”(图3)。该展览由特斯法吉奥吉斯负责策划,展出了借自其他五个中西部博物馆的展品和UW-Madison非洲研究者们(“Africanists”)的私人收藏。20世纪80年代,伴随少量的捐赠,埃尔维耶姆的非洲藏品缓慢增加。二十年苦辛,直到1990年,特斯法吉奥吉斯都是UW-Madison唯一一位非洲和非裔流散艺术的研究专家和推动者。1990年,作为非裔美国研究系的系主任,特斯法吉奥吉斯发起并主持聘请了第二位研究非洲和非裔流散艺术的学者。1991年,亨利·约翰·德沃尔(Henry John Drewal)加入了UW-Madison,同时在非裔美国研究系和艺术史系教学,并担任埃尔维耶姆艺术中心非洲艺术品区的兼职馆长。[xii]

德沃尔入职UW-Madison之后,开始设计和讲授一系列关于非洲和非裔流散艺术、博物馆研究和策展研究的课程。这些课程很快在大学内外产生影响。与此同时,德沃尔积极推动校园内的非洲艺术展览。1993年,他将第一个大型非洲艺术巡回展览——由美国自然历史博物馆组织的“非洲的反思:来自扎伊尔东北部的艺术”带到了UW-Madison,并担任了该展的本地策展人。随后在埃尔维耶姆举办的非洲艺术展包括1998年的“珠子、身体和灵魂:约鲁巴宇宙中的艺术和光”(与约翰·梅森共同策划)和2009年的“水神妈妈:非洲及其非裔散居地的水灵艺术”。德沃尔还为人类生态学院的设计画廊策划了几个展览,包括2000年的“快乐的布鲁斯:西非艺术和文化庆典”,2005年的“缝合历史:在印度的非洲人(Siddis)的拼布被子”,以及2018年的“祖先的回旋归来:非洲内外的约鲁巴埃贡贡艺术”。

图3: “非洲传统艺术:一种女性的焦点”,Elvehjem(现Chazen)艺术博物馆,1981年,展览由Freida High W. Tesfagiorgis策划,照片由Freida High W. Tesfagiorgis提供

在UW-Madison期间,德沃尔积极与艺术品捐赠者和交易商建立联系,以扩大埃尔维耶姆的非洲艺术收藏,丰富他的课程教学。尽管德沃尔欢迎来自非洲大陆各个角落的作品,但许多捐赠者还是希望支持他在西非约鲁巴族艺术领域的专长。James和Gladys Strain博士在20世纪90年代捐赠了一个伊博族科拉坚果碗(okwi oja)和一个卢拉族男孩的成人仪式面具,但约鲁巴艺术品构成了他们捐赠的大部分——包括几件精美的约鲁巴族王冠和贵族珠冠,埃贡贡化妆舞会(Ẹgúngún)上使用的珠帽,盖蕾德化妆舞会(Gẹ̀lẹ̀dẹ́)的头饰,穿珠饰长袍(èwu ìlèkè)的双胞胎雕像(ìbejì),和一把乌达马洛雷(udámalore)仪式用剑及剑鞘。(图4)

除此以外,德沃尔也购买了几件重要藏品,包括来自尼日利亚西北部Ekiti州Afon Alaaye镇的约鲁巴神像,来自Azande族或Mangbetu族的侧吹象牙号角,来自Sande社会的sowei面具,来自约鲁巴Osugbo社区的手鼓,来自比热戈斯群岛的毕乔戈族(Bijogo)人像和来自阿散蒂族(Asante)的权贵椅。这些作品大都在2002年的“展示形式:埃尔维耶姆收藏的非洲艺术”中展出。该展也是德沃尔在2001-2002学年组织的博物馆研究研讨会“展示非洲:在展览中落地理论”的成果。在“展示形式”之后,德沃尔在21世纪初继续致力于扩充收藏,并纳入了部分非洲当代艺术品。

在这一阶段,UW-Madison对非洲艺术的小规模收藏和展览已经可以与同时期的大型公共机构相媲美。这些藏品是几十年来UW-Madison的教员为支持教学和研究工作而收集的。对于藏品表现出的多样性,有些人会认为其质量参差不齐(这一点将在下文详述)。但这种参差不齐主要出于大学机构发展和扩大藏品以用于教学的需要。更重要的是,它出自一种意愿,一种对那些不断为策展和教学提出质询和挑战的作品的理解意愿。这些挑战在博物馆首次安排非洲艺术常设展时就已凸显出来。

图4: 佚名约鲁巴族艺术家,尼日利亚,串珠仪式用剑/鞘 (udámalore), 20世纪,珠子、金属、织物、硬币、黄铜、贝壳、皮革,刀: 13.3 cm x 51.4 cm,鞘: 25.4 cm x 44.5 cm x 3.6 cm Chazen 艺术馆,1992,84a-b,Drs. James and Gladys Witt Strain捐赠

二、关于非洲艺术常设展的辩论:2009-2011

2005年,埃尔维耶姆收到了来自Simona和Jerome A. Chazen的捐款。埃尔维耶姆艺术中心得以扩建,展览空间扩大了一倍,并更名的Chazen艺术博物馆。扩大后的博物馆得以安排一个专门的空间用以展示非洲艺术藏品。从2009年到2010年,当时还是UW-Madison博士研究生的马修·弗朗西斯·拉雷(Matthew Francis Rarey)担任着Chazen非洲艺术展区的策展研究员。他与德沃尔和特斯法吉奥吉斯密切合作,为非洲艺术展区制定计划。在拉雷的任期结束后,2010年秋天,德沃尔开设了一门本科生研讨课,学生们在会上构思了新的展览计划。学生们负责展览的组织、宣传和策划,并设计了所有的墙上文字和章节副标题。与此同时,德沃尔与另外两名博士生——Marguerite Heckscher和Susan Curtis——一起为2011年10月开幕的最终展览重新制作了艺术品的标签。

在理念上,策展团队试图设计一个展览,能够传达出非洲艺术史的活力和多样性,传达出当代艺术和古典艺术之间的流动边界,并让非洲艺术品与其他非裔流散群体的文化实践和全球运动展开对话,同时重视社区的协同参与。这些理念反映出策展团队的主要教学目标和他们认为的当前最佳的关于非洲艺术的知识生产和实践方式。但团队还必须考虑如何在上述小规模的藏品和地理限制中体现出这些理念。博物馆有限的采购和维护预算限制了理念的可行性。新建展区占地1000平方英尺(约93平方米),是扩建后的博物馆中最小的展区。与此同时,Chazen博物馆的非洲藏品总计在155至210件之间(取决于是否包括埃及藏品和一些纸质作品),策展人和博物馆工作人员对一件物品的美学品质或“推定”的“正宗”程度应该在多大程度上影响其展示方式持有不同的意见。 首先,将古埃及/北非艺术品放入展览的希望很快破灭了。虽然HLAC收藏了来自摩洛哥和埃及科普特人的作品,但是这些藏品对光线的敏感性及随之而来的保存难度使得安排一个轮换展览都难以实现。HLAC收藏的两个壮观的约鲁巴埃贡贡全套服装也为空间和维护的问题提出了挑战,它们最终无法在展区中陈列出来。

此外, Chazen非洲藏品的“经典性”很大程度上限制了策展团队理念的实施。他们不得不考虑新的方法来应对克里斯塔·克拉克(Christa Clarke)所说的“世纪中期收藏家对(非洲)面具和木雕的偏好”带来的影响——这种偏好已被认为塑造了太多关于非洲文化地理及其艺术生产类型的偏见(2003: 171)。正如上文对藏品发展史的讨论所表明的,在Chazen,就像在许多其他美国博物馆一样,来自西部和中部非洲的作品被过度展示,而东部和南部非洲的作品则相对缺失。Chazen博物馆唯一的一件东非作品是于1966年获得的一份小型埃塞俄比亚手稿,后来成为南亚绘画收藏的一部分。虽然该文本为非洲基督教历史和非洲的书写历史提供了独特的参考,但它自身的历史更提出了涉及艺术品定义的难题。手稿制作于19世纪,是用格埃兹语(Ge’ez)写成的祈祷文,但在20世纪60年代,一位在亚的斯亚贝巴工作的商业艺术家为其增加了六幅插图,每一幅都丰富了原始经文的信息。[xiii] 其中一幅图像展示出大卫王在《诗篇》(The Book of Psalms)的第一页演奏一种被称作krar或begena的乐器,一般被认为是这位后来的商业艺术家所绘。(图5)

图5: 佚名阿姆哈拉族艺术家, 埃塞俄比亚,科普特手稿,插图:绘制于1960年前后,文本:19世纪;羊皮纸、木头、麻绳,16.8 cm x 10.2 cm,Chazen艺术博物馆, 66.13.14, Earnest C. Watson夫妇捐赠

埃塞俄比亚手稿的历史代表性地呈现了非洲艺术品为策展提出的众多难题之一。克里斯托弗·B·施泰纳(Christopher B. Steiner)在他对科特迪瓦艺术市场的开创性研究《在路上的非洲艺术》(1994)中,概述了自20世纪30年代以来,美国的非洲艺术收藏家和交易商如何根据一系列他们对非洲艺术品理想化的刻板印象进行收购和展览。这反过来又增强了收藏家和艺术机构对某些”值得展出“的作品的坚定信仰。这些理想化的刻板印象包括:非洲艺术品应当诞生于某种封闭隔绝的文化语境;专为仪式场合打造;由身处在某种古老传统内部的艺术家制作,他们对个人经济利益不感兴趣(Steiner 1994:100–101)。尽管从未反映非洲艺术生产的历史现实,但这些理想成为了重要的价值标记,塑造了非洲艺术从非洲大陆转移到域外收藏的种种故事。(Lamp 2004: 24)与此同时,Susan Elizabeth Gagliardi和Yalle Biro(2019)也提醒我们注意非洲艺术品交易商、策展人和学者如何仍然频繁地(即使有些时候是无意识地)通过他们的策展理念和展品标签实践着殖民时代关于文化“真实性”和种族纯洁性的话语。

另一个例子是,Chazen目前展示着一件制作于20世纪初贝宁市的酋长祖先纪念头部雕塑。(图6)[xiv] 一般的外国收藏家很少收购或展示1897年贝宁大屠杀发生后生产的贝宁作品(这种偏好本身证明了收藏家对“正宗”非洲艺术的判断极大地遵循着一种以殖民暴力创伤事件为标志的年表。Sylvester Ogbechie, 2011)。诚然,鉴于其有限的收藏,如果策展团队想在博物馆中展示贝宁艺术,他们基本别无选择,只能展出这件作品,且博物馆对它的收购表明,1897年后生产的贝宁作品可能在经济上和道德上都更容易被机构获得。但是,随着贝宁艺术品归国可能性的辩论在公共话语中激烈展开(Okediji 1998Sarr和Savoy 2018),Chazen最终选择展出这件物品并不予进一步评论,也可以被解读为一种微妙的反殖民姿态。

图6: 佚名埃多族艺术家,尼日利亚,酋长纪念头部雕塑(uhun-mwun-elao),19世纪末20世纪初,木头、黄铜、椰子壳镶嵌物, 65.1 cm x 24.8 cm,Chazen艺术博物馆,2004.86, 通过J. David and Laura Seefriend Horsfall Fund购入。

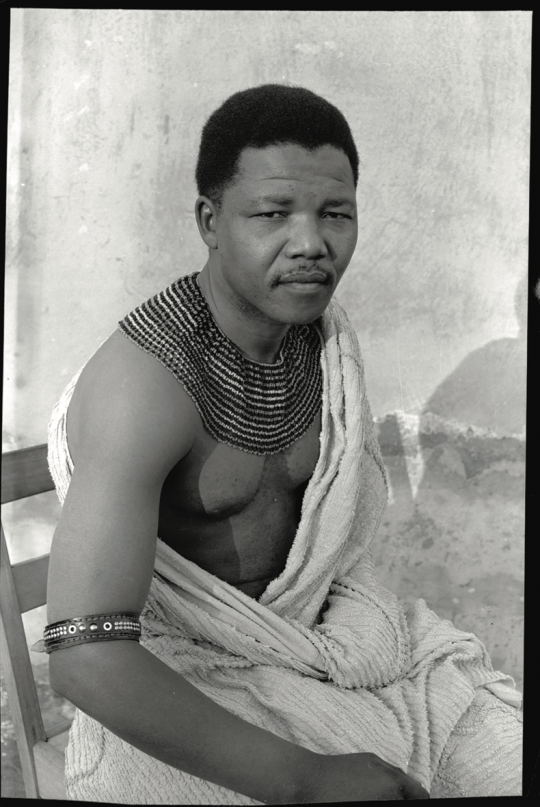

2011年,Chazen展出的科萨族icangci珠饰项链(图7)背后的故事表现出策展团队将非洲艺术品语境化的进一步努力。作为一件来自南非的珠饰作品,它的地理来源和材料与该展览其他主要艺术品形成了鲜明对比。策展团队最初想将这一物件与埃利·温伯格(Eli Weinberg)拍摄的一张纳尔逊·曼德拉的照片(图8)放置在一起。这张照片拍摄于1961年3月29日,曼德拉在被控叛国罪后的第一次审判中被宣告无罪。照片中,曼德拉佩戴着icangci珠饰,一条床单覆盖着他的左肩,而不是科萨酋长专用的传统毯子。曼德拉对这身装扮的使用是有策略的,此时他试图重申非洲国民大会及其盟友的“非洲”身份,而非民族身份(Lodge 2006: 280)。这张照片将珠饰项链带入20世纪中期反种族隔离运动和更广泛的政治对话中,展示了传统装饰物在民族舞台上的改编,同时也揭示了现代政治运动所采用的“永恒化传统”的话语策略。然而,博物馆的最终决定是不附带展出这张照片,珠饰项链伴随着一张带有介绍性文字的标签被独自展出。

图7: 佚名科萨族艺术家,南非,珠领(icangci),20世纪初至中期,玻璃珠、绳子、纽扣,宽 9.5 cm,直径 38.8 cm,Chazen艺术博物馆,2005.46,Diane R. Wedner和Ron M. Ziskin捐赠

图8: Eli Weinberg (Lativan, active South Africa, 1908–1981);纳尔逊·曼德拉穿着科萨族服饰,1961年。照片来自: © UWC–Robben Island Museum Mayibuye Archives

这些例子表明,在Chazen打造一个永久性的非洲艺术展不仅受到现有藏品有限性的影响,还受到种种关于如何展示这些藏品的辩论的影响。策展人持续在Chazen的策展传统(只要求为展品添上简单的标签)和在博物馆中将非洲作品语境化和历史化的愿望中寻求平衡。这种紧张关系反映了克里斯塔·克拉克(Christa Clarke)所描述的“置换和重新语境化的困境”(2003: 179)——远离了其制作者或使用者的环境,曾用于仪式的、意涵丰富的非洲艺术品在域外的陈列中经历着弗雷德里克·兰普(Frederick Lamp)所称的“漫长而简化的”博物馆之旅(2004: 19)。作为对一个老问题的新回应——正如Susan Vogel提醒我们的,这一老问题并非仅仅是非洲艺术面临的问题(1991: 191)[xv]——博物馆不断寻求“新方法”来展示非洲美学活力,同时兼顾收集和保存非洲艺术品时对背景信息的需求。

然而,Chazen艺术博物馆有限的预算、狭小的空间和策展传统使得创新策展形式的机会很少。事实上,当非洲艺术常设展于2011年10月开幕时,Chazen新收购的一件非洲藏品——来自布基纳法索的20世纪早期努纳(Nuna)风格的鳄鱼面具(图9)——再次体现了Clarke和Lamp指出的问题。这个面具最初代表的是来自创世神Yi的一类自然精灵之一,将近一个世纪和几千英里的时空距离把它和它的文化背景分开了。2009年,Chazen的馆长Russell Panczenko专门购入这个面具作为非洲艺术展区的标志性藏品。这一鳄鱼面具本应具备一种用于户外表演的运动感,而它在博物馆中只能被呈现为某种静态物。缺少了曾经伴随它的多彩服饰和多感官表演,这一鳄鱼面具现在只能作为Lamp所说的过去的“碎片”存在。与此同时,博物馆的照明、展示空间和摆放形式,在赋予其某种受人尊敬的地位的同时,将它转化成为了一件仅用于展示和审美观看的物品(Baxandall 1991: 34)。

Chazen策展团队解决这一困境的方法是,利用档案照片和视频片段将一些展品复现于历史语境中,从而呈现出这些藏品在转变为博物馆展品的过程中所经历的损失。这也是许多博物馆普遍采用的方法。事实上,正如斯蒂芬妮·霍恩贝克(Stephanie Hornbeck)指出的,在某种程度上,策展人必须“依靠档案图像和电影胶片来观看这些在当下静止的运动物体”(2009: 59)。策展团队在展区中安装了一个小视频屏幕,屏幕上播放着与展出物品相关的连续电影。例如,一个名为“非洲艺术中的面具制作和表演”(“Making and Masking in African Arts”)的视频呈现了来自布基纳法索的面具表演者如何戴着与Chazen的藏品非常相似的鳄鱼面具进行表演。这样的影片努力缩小博物馆陈列和展品最初所具有的多重感官影响之间的差距。与此同时,克拉克也提醒我们这样的电视屏幕如何成为展品本身(2003: 177)。后期补充的影片依然无法还原历史,因为它将努纳面具的创作时间推迟了大约80年。随着围绕非洲的全球流行话语继续描绘一幅充满不变传统的大陆图景,通过多年后制作的电影将面具放置回历史背景中的努力是否会无意中强化了静止大陆的想法?或者,它事实上在动态的艺术表演中提供了某种关于历史连续性的证据?

图9: 佚名努纳族艺术家,布基纳法索,雄鳄鱼面具,20世纪初,木头、颜料、沥青,163.8 cm x 29.8 cm x 29.2 cm,Chazen艺术博物馆,2010.17,通过J. David and Laura Seefried Horsfall Fund购入

2011年起在Chazen开放的非洲艺术常设展是两年多规划和协调的结果。策展团队不得不应对一系列与财务、藏品和展览空间本身紧密相关的变化和限制因素。然而,该展最大的创新或许是教员组织者让学生参与决策的承诺。德沃尔和特斯法吉奥吉斯直接与不同年级的研究生和本科生一起工作:与作为博物馆的策展人的拉雷设计展览;与参与课程的本科生们设计并编写了艺术品的标签,完善了标签上携带的信息;与博士生柯蒂斯和赫克舍尔一起完成了展区的最终陈列。通过将这种多元化的声音带到Chazen的展览中,策展团队帮助开启了关于策展实践和非洲艺术收藏与展示历史的更广泛的讨论。对于一个以教学为导向的博物馆来说,这将是一个非常宝贵的观点,下面将详细介绍。

三、非洲的活力和Chazen的收藏

“非洲艺术”这一艺术类别的建构历史从一开始就和非洲大陆外的收藏行为和市场喜好紧密相关。虽然近几十年来的学者们都在试图揭示这一点,并挑战一系列决定非洲艺术品价值的外在等级制度——这一制度影响着哪些来自非洲的形式得以被承认为“艺术”并值得博物馆加以展示 (Clifford 1988; Errington 1998; Kasfir 1992; Price 1988)。但Silvia Forni和Christopher Steiner观察到,这些紧密的讨论对博物馆展出非洲藏品几乎没有产生影响(2015: 23)。毫无疑问,Chazen的非洲艺术收藏只能告诉我们更多关于过去60年来非洲艺术品海外收藏和艺术市场优先权的变化,而不是关于非洲大陆艺术品生产的广泛历史。但Chazen的收藏或许可以为“非洲艺术”提供丰富的研究案例,这些研究将削弱或复杂化过去博物馆为非洲艺术品必须“正宗”所设定的一系列标准。

对非洲艺术“正宗性”的追求首先塑造了一类无名或 “匿名”的非洲艺术家(Walker 1998)。直到最近,在世界各地的博物馆和私人收藏中,“佚名”这个词还在被用来掩藏特定非洲艺术家的创作(个体创作由此便代表了整个民族的文化风格)。Sidney Littlefield Kasfir曾指出,将非洲艺术家匿名构成了西方收藏家对非洲艺术品“正宗”要求的一部分,同时也是非洲“传统”艺术收藏中一个有问题的部分(1992:41–44)。一位法国收藏家对人类学家Sally Price的自白鲜明地体现了这一点。“我很高兴不知道艺术家的名字,”收藏家说,“一旦你知道了艺术家的名字,这件物品就不再是原始艺术了。”(1989: 69)。确实,与之相呼应的是,目前在Chazen展出的非洲艺术品中,只有四件确定了艺术家的身份——由Asiru Olatunde创作于1965年的《Osogbo的故事》,由El Anatsui创作于2003年的《用过的破旧毛巾》,由Lamidi Olonade Fakẹyẹ创作于2007年的《Olumeye》,以及由Eric Adjetey Anang于2015年创作的一款棺材作品。这些作品中的每一件都是为了被购买、收藏并在正式场合展示而制作的——反映出一系列与当代艺术价值紧密相关的故事。大量“传统”非洲艺术品则丢失了创作者的名字,这或许并不是巧合。尽管如此,在过去的十年里,德沃尔和他的学生们试图尽可能多地识别藏品中的无名艺术家,还原作品创作的历史背景,这一努力取得了不同程度的成功。

Chazen展出的Sewa-Mende Sande社会头饰(soweisia)即这些努力的成果之一。根据Ruth B. Phillips (1995)的研究,赫克舍尔和德沃尔得以认定这件头饰出自塞拉利昂的Manowulo工作坊。Manowulo是20世纪30年代至60年代活跃在塞拉利昂中南部的著名雕塑家(Heckscher 2010)。Phillips将他和受他影响的艺术家们统称为一个“工作坊”,因为soweisia的雕刻有许多相似的特征,暗示着一群相关艺术家之间存在创造性交流。这些特征包括:宽阔的菱形脸,脸的上半部分呈倒“U”形或“V”形;眼睛由水平的长缝形成,形成一条双耳之间的折痕;嵌入下颌线并位于下巴的小口;耳朵的C形隆起,中央有圆形或多面的突起,出现在面菱形的外点;小而窄的鼻子,鼻孔略微张开(Phillips 1995: 171)。Chazen收藏的头饰在风格上与受Manowulo影响的艺术家制作的头饰一致,而它正出自这些雕塑家活跃的时期和地区,德沃尔和赫克舍尔由此认为它是由这些艺术家之一制作的。Phillips注意到Manowulo雕刻的面具耳朵中间有一个圆点(1995: 171),而Chazen收藏的这件面具耳朵上的雕刻突出物是多面的,并不是完美的圆形,这表明藏品的创作者应该是Manowulo的一个追随者,而不是艺术家本人。

伴随藏品制作者的名字一起消失的还有创作者对自身艺术理念和创作意图的定位。与此同时,我们也有必要注意到Susan Vogel的提醒——过分强调非洲艺术家和工作室的身份,也可能是对一种西方意识形态的过分强调,即认为“艺术家的名字是第一和最重要的属性”(1999: 40)。Mary Nooter Roberts (1998)的研究展示了非洲大陆外复杂的顾客网络如何使得Luba族艺术身份的概念复杂化,并揭示了仪式隐居和精神媒介在当地艺术生产概念中的作用。

对“正宗”非洲艺术的刻意追求带来的另一相关后果是博物馆特意抹去非洲艺术的商品化过程,在理解非洲艺术的创作和收购过程中对其商业动机视而不见。Forni和Steiner曾简洁地概括了相关话语:“根据高端市场对收藏价值的严格定义,在艺术市场上,非洲艺术品是否正宗取决于艺术品是否用于当地仪式的创作意图,以及作品最初的功能、精神或象征目的。‘传统的’非洲‘博物馆品质’的作品因此都是被设计出来的产物,忽视了国际艺术市场带来的巨大需求和压力。”(2015: 22)

Chazen包含着几件体现这一标准微妙含义的展品。例如,目前在博物馆展出着一把约鲁巴仪式用剑udámalore(“名门之剑”),这是一套于二十世纪制作的仪式用剑和鞘。最初,udámalore是为Owo的国王们生产的,他们的皇家礼服让人想起了贝宁王国的奥巴(国王)。然而,正如其标签所说明的,这件作品在许多方面“看起来不正宗”。它的多面的、大部分是几何形状的串珠图案与为Owo国王生产的udámalore不同;而其长而尖的刀刃形状对于这一类礼仪剑来说也是不典型的。反过来,剑的鞘展示了另外两个ibori——通常只有个人神龛里才有的物品——以及一串贝壳,这也是不常见的。所有这些都表明,这件物品很可能是为了出售给一个非约鲁巴族的客户而制作的,作品展示出了一些附加形式和制作的仓促。同时,英国硬币的加入显示了这件作品的制作者如何将外国物品和符号融入其中。这件藏品或许是不“正宗”的,但它透露出外国元素在当时当地产生的重要意义。[xvi]

另外,Chazen收藏的Bijogo族成对雕像带有精心刻画的裙撑,由一位来自几内亚比绍比萨戈斯群岛的佚名艺术家雕刻,但它的创作目的也是为了出售给一位非洲外的客户。这个雕像的臀部装饰和裙摆表明创作者是Bijogo青年协会的成员,而雕像的三角形脸让人想起这个协会用来装饰瓦卡·布鲁托(vaca bruto)面具的设计。通过模仿牛——葡萄牙人在1450年前后首次引进的动物——瓦卡·布鲁托面具艺人传达了青春期后生活的“自然野性”。但艺术家对极简主义的强调,加上人物的对位姿势,表明它的设计不是为了吸引Bijogo的客户,而是为了吸引欧洲买家。这一作品揭示出非洲艺术家所采用的创作策略如何挑战和批判着关于非洲的流行(虚构)观念以及西方对“正宗”非洲艺术的想象和渴望。(Shannon Fitzgerald 2003: 1)

正如这件Bijogo雕像一样,Chazen的多件藏品强调了当地艺术品生产的活力和广泛的跨国联系,这一直是非洲大陆及非裔流散地艺术生产的特点。从这个意义上说,Chazen的非洲藏品证明着J. Lorand Matory的主张,“不是说非洲的文化生产不能再被想象成孤立隔绝的,确切地说,非洲和其他任何地方的文化生产都不应再被想象成彼此孤立隔绝的。”(2005: 2)。Gitti Salami在论文中回应了这一点,指出“自20世纪80年代以来,关于非洲艺术史的讨论一直存在对‘当代’艺术和同时期的‘传统’艺术的学术划分。这种划分基于有缺陷的假设——它过分积极地肯定和否定了非洲艺术家跨文化交流的能力”(2008: 78)。Chazen收藏的与udámalore搭配穿戴的orikogbòfò可以代表性地说明非洲艺术品始终是文化交流的产物。Orikogbòfò是一种由珠子串成的约鲁巴王家冠冕,其形状由英国皇家冠冕演变而来。这一王冠正面的花卉图案源自英国民间设计。然而,这仍然是一个明显的约鲁巴族王冠:王冠面部凸起的珠状眼睛和鼻子可能透露着统治者的祖先和出身,也可能是约鲁巴王权的创始人奥德杜瓦。底下的白色串珠字母标明了王冠的主人:Oba Rufus Adesokeji Aderele,Tewogboye二世,1942年至1974年间翁多王国的统治者。

在Chazen的众多收藏品中,没有哪件比纪念水神妈妈(Mami Wata)的Guro族seri面具更能清楚地展现非洲艺术品的跨国历史了。这一面具制作于20世纪60年代的科特迪瓦,但其设计则是基于19世纪晚期德国汉堡生产的彩色石版画对一位太平洋岛屿出生的表演者的记录。这一生产过程证明了西部和中部非洲的面具如何应对和体现着当地的历史动态和跨国潮流。这一藏品得以将西非和汉堡联系起来,也把水神面具的形象越来越多地传播到加勒比海和美国,并在当地生产出独特的用途。正如德沃尔对水神意象的总结,“把‘客体化’仅仅看作是西方人的领域会助长对其他文化的权威性描述,造成把其他文化描绘成静态的、被动的、无力的的时代错误”。(2002: 209)

虽然上述作品已经充分展示了非洲艺术的历史活力,但当代非洲艺术家在国际上依然面临独特的压力,他们需要通过展览不断声明同样的观点(Fitzgerald 2003;Oguibe 2004;Sims and King-Hammond 2010)。在国外工作的当代非洲艺术家,或者在西方机构中相对知名的当代非洲艺术家,经常遭遇不得不在“非洲人”和“全球公民”之间做出选择的尴尬境遇。出生于加纳、居住于尼日利亚的艺术家El Anatsui的两件作品现在Chazen展出,其展出背后的故事极好地体现了这种讨论的复杂性。《用过的破旧毛巾》(2003)是艺术家早期的木材燃烧作品之一,由一系列顺序可以改变的木板组成。(图10)《达努》(2006)则是艺术家著名的大型瓶盖挂毯之一(图11),和另外两外南非当代艺术家——Willie Bester和William Kentridge的作品一起悬挂在“二十一世纪国际艺术家”展区中。在2011年的策展准备阶段,博物馆工作人员就《达努》是应该被归类为“非洲艺术”还是“当代艺术”产生争论。

图10: El Anatsui, 加纳艺术家, 活跃于尼日利亚, 1944- , 《用过的破旧毛巾》 ,2003,非洲硬木、涂料,60.1 cm x 137.2 cm x 2.5 cm,Chazen 艺术馆, 2005.58a-n,通过J. David and Laura Seefried Horsfall Endowment Fund购入

图11: El Anatsui, 加纳艺术家, 活跃于尼日利亚, 1944- , 《达努》 ,2006,铝、铜线,223.5 cm x 350.5 cm ,Chazen 艺术馆, 2006.35, 通过J. David and Laura Seefried Horsfall Endowment Fund购入

Chazen对El Anatsui作品的内部讨论与Alexi Worth(2009)的观点相呼应,“对于许多外国观众来说,Anatsui的木制作品和金属作品之间存在着截然的对立。木制作品创作时期较早,被认为带有粗犷笨重的‘非洲风格’,而金属作品则更像一种当代奇观……”今天,Chazen将这两件艺术品分开展览,这一举动再次证明了Worth所说的观点。Elizabeth Harney也指出,与Chazen一样,“在同一家机构中,在以非洲艺术为重点的展区和以当代艺术为重点的展区中同时发现El Anatsui的作品是很常见的”(2017: 109)。这种分裂体现了Harney所说的“在更大的艺术世界中挥之不去的不安,这种不安一边声称要拥抱我们身处‘全球化当代’的世界主义,但同时又对这种前提固有的多样性和模糊性深感不安”(2017: 105)。这一情况揭示出在不同地点出现的“现代主义”和“现代性”,但这一认识同时也带有重新生产出欧洲中心论的风险——这种认识论试图将“非洲”剥离后历史时期的全球交往和文化流动的讨论,忽略“非洲”在历史和当下身处的不平等位置。

或许与《用过的破旧毛巾》能够形成某种呼应的是放置在其旁边的科拉果碗(Olumeye)——由Lamidi Olonade Fakẹyẹ制作于2007年(图12)。作为特斯法吉奥吉斯和德沃尔的老朋友,Fakẹyẹ在2009年10月访问UW-Madison时向博物馆出售了这件作品,不久后他在尼日利亚去世。[xvii]这件作品为非洲“传统”艺术和“当代”艺术之间的区别以及“传统”非洲艺术家的匿名问题的开辟了讨论空间。作为一名受过传统训练的约鲁巴雕刻家,Fakẹyẹ见证了英国殖民统治时期尼日利亚艺术家制作仪式物品佣金的下降。他转而选择面向国际观众和其他文化形式展开实验,在20世纪60年代前往法国、尼日利亚和美国学习。Olumeye代表性地呈现了Fakẹyẹ从这一时期到他生命最后阶段的风格和兴趣取向。雕像人物的发型表明她是一名约鲁巴女祭司,女祭司正在准备一只公鸡作为祭品。这一类型的雕刻品本来面向本土消费者制作,有的会刻画向客人敬献科拉果的动作。但Fakẹyẹ从未打算将这一作品用于日常用途,而是有意将这种古典的约鲁巴雕刻形式与其他全球当代作品进行对话。

这些从Chazen艺术收藏中挑选出来的展品,现在都以让它们彼此形成对话的方式被放置在Chazen的非洲艺术常设展中。这些展品共同证明非洲艺术生产地理和历史的动态性。每件藏品都为“非洲艺术”提供了携带丰富历史讯息的研究案例,让传统艺术和当代艺术之间、供出口的作品和供本地使用的作品之间的界限变得复杂。它们突显了不同的文化价值体系和分类标准如何在博物馆收藏中发挥作用,从而启发更具成效的教学要点和策展策略。用刻在Chazen非洲艺术展展区开场白中的、尼日利亚艺术家Rufus Ogundele的话来说:“我们的传统始终是现代的。”(“Our tradition has always been modern.”)

图12:Lamidi Olonade Fakẹyẹ,尼日利亚约鲁巴族艺术家,1928–2009, 科拉果碗(olumeye)),2007,木头、油,66 cm x 29.2 cm x 29.2 cm ,Chazen 艺术馆, 2009.33a-b, 通过J. David and Laura Seefried Horsfall Endowment Fund购入

四、发展和前进道路:2011年至今

2011年秋季学期,德沃尔召开了第二次本科生荣誉研讨会。这场研讨会与Chazen的非洲艺术常设展紧密相关。研讨会被命名为“展览非洲:在博物馆中展示艺术、文化和历史的(不)可能性”,要求学生们评论Chazen的非洲艺术常设展及其策展团队的努力、成功和失败。通过组织这次研讨会,德沃尔提出了教学型博物馆中关于非洲艺术的收藏、展出和教学的两个中心论点。

首先,大学博物馆必须不断地愿意为公共服务对象——尤其是学生——创造空间,让他们参与常设展的策展,并针对他们的成功和失败提供重要的反馈。正如研讨会的标题所暗示的,我们认识到在任何机构空间中呈现非洲艺术史的可能性和不可能性,与此同时,我们认为教学机构有一种特殊的责任,那就是找到创造性的、吸引人的方式,让他们所服务的社区和人群参与到艺术收藏和展览的决策中来。邀请学生参与策展决策——换句话说,在实践中运用理论——是其中的关键部分。德沃尔的第一次本科生研讨会让学生们细化最初的展览计划,并为展出的作品撰写标签和介绍性文字;第二次研讨会允许另一组学生对展览情况进行评论,学生们因此有机会在属于自己的收藏展出机构中贡献力量并不断改进自己的力量。德沃尔和特斯法吉奥吉斯的努力在UW-Madison以外继续产生影响。2016年秋天,拉雷(现在在奥柏林学院任教)教授了一门高级本科生研讨课,学生们在奥柏林的艾伦纪念艺术博物馆构思和策划了一个新的非洲艺术展览。该展览于2017年2月开放。正如这两门课程所表明的,只有通过集体参与和基于信任的相互批评,我们才能在21世纪继续完善博物馆展览和教学的最佳实践。

第二,大学博物馆必须敢于去挖掘藏品的深度和广度。随着教学机构(特别是那些预算减少或有限的机构)建立自己的收藏,对教学法的讨论应该优先于关于所谓藏品“质量”问题的讨论。正如上文所表明的,那些不清楚起源的藏品、为非洲以外客户制作的藏品、还有那些不容易归入现有类别的藏品,事实上都为教学实验和知识生产提供了充分的可能性。然而,对于如何讨论这类作品,或是如何将其还原于历史语境中加以认识,我们对此没有固定的建议。UW-Madison非洲艺术收藏史带来部分启发是,去思考这些藏品与不断变化的机构偏好相纠缠的过程,思考它们的展出方式是如何被最终决定的。与此同时,能在多大程度上落实当代最佳的展览实践形式,将始终取决于机构的能力。虽然当下大多数非洲艺术品的收藏和展出仍然被有问题的历史话语和审美取向所主导,但勇于深入挖掘自己的收藏总能揭示出新的细微差别、新的历史细节、新的挑战以及关于它们讲述的历史的新盲点。

在某些方面,Chazen最新的非洲藏品体现了这一点。2015年秋天,UW-Madison接待了加纳艺术家埃里克·阿德杰特·阿南(Eric Adjetey Anang)。埃里克是加纳艺术家凯恩·奎(Kane Kwei)的孙子,而凯恩·奎通常被认为是加纳Teshie-Accra地区Ga族“设计棺材”(abebuu adekai:字面意思为“谚语的容器”)的创始人。[xviii] 在校园里,Eric与艺术系的学生们开展了一个工作坊,共同设计创作了几个雕刻棺材。其中包括一只海马,以及一支在抗议美国枪支暴力的公开表演中折断的手枪。Eric设计的第三个棺材是一只象征着皇室和酋长身份的鹰(图13),被Chazen购买并作为其非洲艺术展区入口的中心藏品。以前的中心藏品努纳鳄鱼面具被移到了一边。由于缺乏空间,埃塞俄比亚的祈祷书也被撤下。这些有意的转移也说明了UW-Madison的非洲艺术收藏,像所有的“永久”收藏一样,应该总是在流动,在机构偏好和学生、教师、员工以及更广泛的集体带来的新想法之间流动。截至2017年7月,时任Chazen艺术博物馆的馆长艾米·吉尔曼(Amy Gilman)为Chazen带来了一个以集体服务和教学为导向的深刻视角。到了2019年,德沃尔和特斯法吉奥吉斯都已从他们的长期职位上退休。他们留下的影响日益凸显,与此同时,这些重大的转变也为新的声音、新的视角,以及非洲艺术在UW-Madison的持续发展带来了机会。正如一句约鲁巴语谚语不断提醒着来到Chazen参观的游客:“文化就像一条河流,永不停息。”

图13:Eric Adjetey Anang,加纳艺术家,1985- ,设计棺材(“古谚的容器——鹰 ),2015,北方白松、亚克力、泡沫、织物、金属,116.8 cm x 261.6 cm x 116.8 cm Chazen 艺术博物馆, 2015,41a-b, 通过J. David and Laura Seefried Horsfall Endowment Fund购入

注释:

[i] 在布鲁克林博物馆举行的2014年非洲研究协会艺术委员会三年一度的会议上,作者在 “非洲艺术和大学博物馆:21世纪的挑战和目标”的小组讨论中强调了这一点。关于美国大学博物馆对非洲艺术的收藏和展出情况,可见关于汉普顿大学博物馆、印第安纳大学艺术博物馆、加州大学洛杉矶分校的福勒博物馆和爱荷华大学艺术博物馆藏品的相关论文。以及Lindsey Rinder (1999年)关于在斯坦福大学的非洲艺术和Susan Cooksey (2016年) 关于在佛罗里达大学的非洲艺术的论文。

[ii] 参见Watrous(1987年)关于UW-Madison艺术收藏史(从开端到1970)的论述。

[iii] 埃尔维耶姆艺术中心于1978年更名为埃尔维耶姆艺术博物馆。这个机构是以康拉德·A·埃尔维耶姆的名字命名的,他在1958年至1962年(去世)担任威斯康星大学的校长,也是见证Brittingham夫妇捐款的人。埃尔维耶姆在种族关系上的遗产仍然令人担忧。1931年,他与麦迪逊的Nakoma Homes公司签署了一份契约,其中规定“这些场所的任何部分都不得由“The Ethiopian race”的任何人拥有或占用”(Levitan 2006: 245)。

[iv] UW新闻稿,1962年7月13日。

[v] 温德尔曼向UW-Madison捐赠是为了减少自己的收藏,使其得以专注于 “多贡-特勒姆地区”的“原始艺术”。他的大多数“原始艺术”藏品现存于纽约大都会艺术博物馆。

[vi] 例如,1969年2月,霍华德大学历史系主任埃尔西·M·刘易斯(当时他已教授了五十余年的黑人历史)突然“收到数百份请求”,询问开设关于黑人历史课程的建议(Colen 1969)。

[vii] 主席弗雷德·哈维·哈灵顿,校长埃德温·杨和麦迪逊校园大学委员会的联合声明,1968年12月4日。

[viii] “威斯康星大学声明”,1969年2月12日,威斯康星大学收藏。

[ix] “黑人学生活动年表”,1969年4月,威斯康星大学收藏。

[x] 多年来,特斯法吉奥吉斯不断扩大课程范围,课程广涉非洲和非裔流散女性图像和艺术、当代非洲艺术、尼日利亚艺术和非洲移民社群、博物馆研究和视觉文化等领域。2001年至2011年,特斯法吉奥吉斯担任UW-Madison视觉文化指导委员会的成员,她帮助发起和推动了UW-Madison视觉文化研究。这些努力的结果是UW-Madison于2002年成功组建了视觉文化集群,2007年成立了视觉文化中心,2011年推出了视觉文化跨学科研究的研究生证书(针对MA和MFA研究生)和辅修博士学位。这种项目的核心课程包括非洲和非裔美国艺术史和视觉文化。

[xi] 特斯法吉奥吉斯也让学生参与到她的策展工作中,并指导了几个学生展览的策展和目录创建:“黑人表达”(1973)、“模式和叙事”(1990)和“解放:非裔美国艺术家书册和插图童书”(2010)。除了“解放”是在UW-Madison的Kohler Art Library举办以外,其余展览都在UW-Madison艺术馆举办。

[xii] 20世纪80年代初,扬·范西纳(Jan Vansina)在UW-Madison教授一门非洲艺术史课程。他1984年的著作《非洲艺术史》出现在那门课程的教学大纲中。作者感谢来自UW-Madison历史系珍·舒马赫的信息。

[xiii] Marilyn Heldman,与Matthew Francis Rarey的私人通信,2010年2月。

[xiv] 关于1897年之后欧洲机构对贝宁作品的收藏,以及后来围绕贝宁艺术品的获取和展示的文化争论,有大量的著述。具体参见Coombes(1994年)对早期英国获取和展示贝宁作品的严谨的后殖民分析,以及Plankensteiner(2007年)对贝宁作品、其预期文化背景的更广泛调查,以及关于贝宁王国继续生产青铜像的信息。

[xv] 用Vogel的话来说,“博物馆里陈列的东西几乎没有一样是为了让人们在博物馆里观看而制作的。博物馆试图提供一种对世界上大多数艺术品的体验,但这种在博物馆中获得的体验与它们创造者当初的设计意图没有一点相似之处。”

[xvi] 关于这一点,见Appiah(1999: 24)。关于非洲人对“欧洲”意象的研究和挪用,参见Quarcoopome (2010)。

[xvii] 关于Fakẹyẹ的工作,见Fakẹyẹ等人(1996年)和Adèsànyà(2012年)。

[xviii] Kane Kwei声称发明了abebuu adekai的传统,但最近一系列学者对此提出了质疑。见Bonnetti (2010年)和Tschumi (2013年)。不管Kane Kwei是不是“创始人”,他和他的后代仍然是加纳最引人注目、最多产、最有名的“设计棺材”制造者。

参考文献略