从上海到内层空间

文|胡凌云

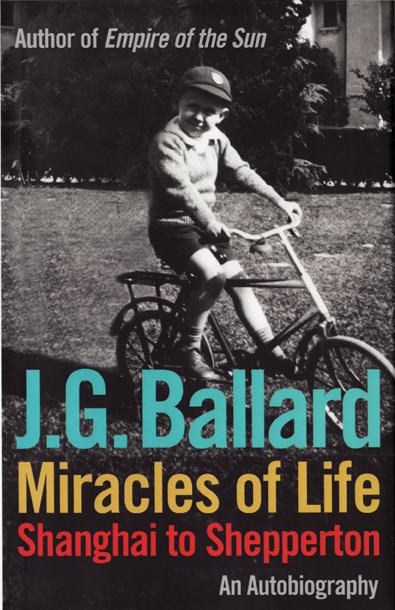

《生活的奇迹》究竟算不算巴拉德的自传?此书发行后,有读者抱怨说它作为自传分量不足,期待着作者再写一本。Umberto Rossi将其与长篇小说《太阳帝国》、《女人慈悲》并列为“生活三部曲”,并称之为“战争文学”——各方对巴拉德最后著作的不同解读可见一斑。但有一点是肯定的,那就是此书并非一部详尽的传记,略去了很多重要人物,诸如他的儿子和一些新浪潮科幻的代表作家,对自己的生活略去很多时期很多细节,也缺乏对个人作品的分析解读,这难免让读者失望。 但造成这些遗憾的原因,与其说是作者身患癌症心力不足,不如说是他刻意简化,希望读者能读到“奇迹”而不是“生活”。四月十七日,巴拉德与世长辞——或者,借用他曾经引过的达利名言——彻底下潜到了无意识。《生活的奇迹》是一串气泡,记叙了作者的下潜轨迹,是我们的最后线索。

习惯了巴拉德光怪陆离的幻想世界之后,读者们确实会对《生活的奇迹》平和的文风感到不适应——虽然他们想必和我一样因此能够读得飞快。正如Rossi指出,将传统的“现实主义”读法用于此书会导致误读,而巴拉德的观点“已经在书名副标题中暗示了:’从上海到谢普敦’。这个语句不仅把两个实际存在的地点和两个虚拟地点以各种复杂的方式连接起来,它同时也转喻性地引导两个世界——中国和英国,和两个时代——二战前和二战后——开始对话。”

上海

在巴拉德的所有长篇小说中,《太阳帝国》是最独特的一部。或许是因为它也应用某种“现实主义”写法,“回忆”了作者在上海租界和龙华集中营度过的童年,而成为作者最知名的作品,并被斯皮尔伯格搬上银幕。很多读者看了此书或电影,找来作者其他的著作,会发现自己置身于另外一个超现实世界,而作者似乎完全是另一个人。这也是《太阳帝国》并不适于巴拉德小说入门的原因。读完《生活的奇迹》,人们会发现,《太阳帝国》其实适合巴拉德的资深读者。了解作者的童年,对探索他的文学世界有至关重要的意义。

《生活的奇迹》用了近一半的篇幅来讲述作者的上海岁月——从1930年出生直至1946年前往从未去过的祖国英国。对巴拉德有所研究的读者自然知道,这段回忆并不止于回忆。早在二十多年前给《每日电讯》撰写的一篇关于上海的短文中,他就提到,上海是古巴比伦和拉斯维加斯的混合;在另一访谈中,他也曾称上海是一个“异常兴奋的城市,一座超越时代的媒体之城……它是我小说的主要引擎。我一直想把世界变成三十年代的上海那样。”

在自传中,巴拉德重复了他的一贯看法,并且开始全面回忆:“ 上海是一个先行于时代的媒体城市,被称为东方的巴黎和‘世界上最诡异的城市’,虽然作为一个孩子的我对数以千计的酒吧和妓院一无所知。盛大的街道奔跑着无限的冒险资本,也排列着展示伤口和残疾的乞丐。上海在商业上和政治上都很重要,多年间一直是中国共产党的大本营。二十年代共产党和国民党有过激烈巷战,三十年代频繁发生恐怖炸弹袭击,虽然我怀疑这些声音总是被俱乐会彻夜的音乐、气派的航展和无休止的造钱运动淹没。同时,上海工部局的卡车每天都要从街头——全球最硬的人行道上——收殓饿殍。娱乐、霍乱和天花共存在一个英国小男孩乘坐别克车到俱乐部游泳池的路途中。从脏水感染导致的剧烈耳痛被不限量的可口可乐、冰淇淋和购买最新的美国漫画的许诺抚慰着。”

作为外国资本家的孩子,阶级和文化差异自然是独特景观。他清楚地描述了家中雇佣的仆役——他不知道他们的名字,只知道他们叫“一号苦力”,“二号苦力”,他试图用玩具和厨师的孩子建立友谊,但发现人家对他的高级玩具并不感兴趣,更喜欢用空罐头盒和小石子玩自己的游戏。《太阳帝国》对生活细节虽然也有所描述,但在高度简单化和抒情化中变得面目不清。而在《生活的奇迹》中,巴拉德混合着一位经历了二十世纪的老人的思想和一个孩子的视野,对于政治,社会,经济和权力阶层的观察,包括了家庭,也包括了父亲工厂的运作。文中读不出任何怀旧情绪,但每一个细节都证实着老人对童年的不能忘怀。

巴拉德并不是躲在租界新华路花园洋房里的花朵。他经常骑自行车在上海游荡, 数年中几乎走遍了城中街巷。在他眼中,上海就是一个“明亮而血腥的万花筒”。他叙述的很多细节,想必只有老一代上海人才能知道:意气风发的商人们在静安寺路停下,喝点儿钉在电线杆上的鹅放出的血,穿着美国西服的黑帮殴打店家,乞丐争斗,白俄吧女向路人媚笑。除了花花世界的奇幻之外,目睹死亡和血腥,从涌入上海的数十万农民的悲惨际遇到日军虐杀华人的暴行,都对他造成了相当的震撼。“ 我清楚地知道,我学医的原因,受到我战时上海的记忆的强烈影响,还有纽伦堡审判中暴露的欧战暴行。在我脑海中,孩提时代看见的死去的中国人依然躺在他们的沟渠里,一个需要解决的丑陋的谜。”这一切,在一个孩子能够理解它们之前,便被塞进了他的记忆,即便是一位八旬老人,依然难以用理智去解读这些现实, 并让它们入土为安。

这种提前植入的记忆在巴拉德童年中比比皆是。战争前期,巴拉德全家为了躲避弹片被迫搬到法租界的一幢住处。他在后院首次看见一个干涸的游泳池。而父母无意去注水。“它以某种我一直没能理解的方式触动着我……我会走过长久未剪的草地,俯视它干涸的池底。我能听见响彻上海的轰炸和枪战声,看见城市上空弥漫的烟雾,但这个干涸的泳池与它们无关。”巴拉德说, 在后来的几年间,他见过撤走的英国人留下很多干涸或是半干的泳池,但并不了解这对英国势力瓦解的象征意义,因为当时对英帝国的信仰非常高涨。“我现在想,那个干涸的泳池代表了未知。三十年代的上海充满了夸大的幻想剧,但这些幻想剧的目的是推销一个新旅馆或是机场,一幢新公寓,夜总会或是赛狗场。没有什么是未知的。”

巴拉德作品中最典型的场景——废墟,也能在《生活的奇迹》中找到原型。书中记述了日军占领租界后,巴拉德和父亲骑着自行车经过一个废弃的赌场和夜总会的故事。虽然父亲警告说里面可能有日本人,年幼的他还是走进了这个曾经辉煌的世界。他发现天花板倾斜,满地瓶子和旧报纸,但“每一个角落都有金色在昏暗中闪亮,把这个废弃的赌场变成了《一千零一夜》神话中的魔洞。但它对我来说有更深的含义,现实本身只是一套可以被随时拆解的舞台道具,无论某种事物如何辉煌,它都可能被扫进过去的碎片里。我同时也感到,这个毁坏的赌场,与它外面的城市和世界一样,比充满赌客和舞女时要更真实和更有意义。”这也许是对巴拉德笔下任何一个废墟的诠释。 “放学回家的路上,废弃的住房和办公楼对我有一种特殊的魔力,我经常在空荡荡的公寓区外驻足。目睹一切异位,被以一种危险的方式重新安排,给了我日常生活中第一丝超现实主义的感觉,虽然上海已经很超现实主义了。”

上海的经历显然是巴拉德后来对超现实主义感兴趣的重要原因。“怪诞的广告招贴——《巴黎圣母院》首映时影院外面做广告的五十个中国驼背——都是城市的日常现实,虽然我有时感觉日常现实正是这个城市缺乏的元素。” 在2007年Jeannette Baxter的访谈中,他在谈论超现实主义时提到了自己的童年回忆。“对于我来说,我断定我在战时度过的童年有力地把我以超现实视角去观察事物。即便在日本于1937年入侵之前,上海已经是个很超现实的地方——站在《巴黎圣母院》首映式上迎接宾客的五十个驼背,还有一千个其他例子。”

在《生活的奇迹》中,巴拉德再次阐述了上海这个城市对他一生写作的重要意义:“……一切都可能发生,一切都可以买卖。从很多方面来看,它就像一个舞台,但当时它是真实的,我想我小说的大部分都是一种以非记忆的方式回顾它的企图。”而这种“非记忆”的方式,正是巴拉德众多作品的精髓所在。Sebstian Groes以《太阳帝国》和巴拉德另一部自传体长篇《女人慈悲》为例说, “这些文字体现了他小说中某种文化精神分裂的形式,它来自于巴拉德在中国上海的租界和龙华集中营所经历的价值危机。……小说中的巴拉德本人在他被囚禁于龙华集中营期间体验了另一个版本的伦敦,那是一个价值被分解为更初级内容的地方……把龙华集中营按照伦敦的真实街道命名的做法重建了一个在思维中同步相接的城市。这种对名字的回收使用使得那些经历过物质城市的人们能够用幻想的伦敦来掩盖龙华的恶劣现实。这种取名实际上是一种殖民式举措,在语言学上把一个地域强加在另一个之上。……语言学上的龙华-伦敦错置结合了集中营内部货币交换体系的终止,在巴拉德的文字中创造了一种在整部作品中被很有创意地利用的精神分裂……巴拉德的文字所探究的是这样一种危机:自我分裂告诉了吉姆他不需要哪些不是自己创造的语言学体系或是价值观。和在作品中以自创体系来逃离奴役的威廉·布莱克一样,巴拉德的文字一次次试图去终止、破坏或是改写主流政治-经济和文化力量强加于世界的价值体系。”

巴拉德对这些力量显然一直是敏感的。虽然他耳闻目睹长辈们对英国的爱国热情,但依然感到了不列颠帝国的江河日下,提前体验了美国的冲击力。他是这样描述自己的父辈的:“他们在乡村俱乐部打板球——常常是在喝很多金酒之后,并且订阅《笨拙》杂志,但他们开着美国车,用美国冰箱来冰他们的味美思。” 他还提到上海的建筑设计:“每个在上海的外籍国民都以本国的理念建房——法国人建了普罗旺斯式的乡村风格和装饰艺术流派的豪宅,德国人是包豪斯式的白盒子,英国人是半木结构的,带有高尔夫球俱乐部简洁感的童话小楼,带着一种我后来访问贝弗利山庄时感到的有些虚情假意的怀乡感。但是所有这些住宅,和新华路三十一号(即巴老故居)一样,总是有着美式内部装修:过于宽敞的厨房,和房间一样大的糕点柜和巨型冰箱,中央供热和双层玻璃窗,每个卧室都有一个卫生间。 ” 从美制“野马”战斗机和“超级堡垒”轰炸机从空中掠过,投下美制SPAM午餐肉、KLIM奶粉和Hershey’s巧克力,并最终结束他们的集中营生涯时,少年巴拉德已经意识到美国的崛起。“美国飞机从《生活》和《Collier’s》杂志的广告上起飞,与流线型的卡迪拉克和林肯西风,冰箱和收音机一样带着同样的消费理念,从某种意义上说,野马和闪电战斗机本身就是广告,每小时四百英里的广告,展示着美国梦想和美国力量,”他描述自己1945年在集中营目击美军飞机低空轰炸时说,“日本士兵和飞行员,无论他们如何无畏,毕竟只属于过去。美国,如我所知,是已经到来的未来。”——这些,在《太阳帝国》中有着清晰的表述。

美国对巴拉德来说是一个特殊的世界。虽然他以美国为直接背景的作品不多,但学者普遍认为他的文学场景常常是美国化的,这一点他在某些访谈中也不否认。很显然,巴拉德在《生活的奇迹》中对集中营内外的童年经历的叙述,都表现了他当时对美国的欣赏。在此书后半部,他也特别提及了友人们对美国的兴趣。在 Baxter访谈中他讨论了“英国”问题:“《撞车》轻而易举就变成了柯南伯格的典型北美风格。大多数《暴行展览》的美国读者都断定故事发生在美国。其实并非如此,故事基本上发生在伦敦和周边地带。上海不是英国殖民地。它是个巨大的国际大都会,百分之九十中国化,百分之百美国化——美国车,可口可乐,好莱坞电影。我认为我作品中‘英国’和‘英国的’角色已经被以同样方式国际化了,所以他们能保持原始面目而不需要担心自己是否要穿上棕色西服或是说英国土语。我的作品能在世界各地发行的原因之一是日本人或是波兰人或是法国人都能清楚地和角色找到共通语言。” 就连巴拉德明确以英国为背景的最后一部长篇《天国》,他也否认其中有很多英国情趣。国际化,显然是巴拉德小说中的关键词——《太阳帝国》中的主人公便是一个缺失了祖国的人。这一点,对于一位科幻作家来说是一种自由。后来,巴拉德在伦敦郊区的谢普敦更是一住五十年,但并不影响他的想象力。没有人能从他的作品中读出英国口音——巴拉德在一个开放式大都会的传奇经历,敲掉了他的英国基因。他在书中也提到,回到英国之后,那儿的守旧,没落和满目苍痍令他厌倦。如果不是中国政局发生变化,他很可能回到上海。

1991年,巴拉德应BBC邀请参加关于他的纪录片摄制,在五十年后终于重访上海,目睹了“上海在邓小平政策下迅速回归当年资本主义的面目”。他当年坐进一架被遗弃的战斗机驾驶舱的地方如今是虹桥国际机场。他熟悉的租界地标已经被高楼淹没。他的家变成了电子图书馆,他的集中营变成了幼儿园。这是他脱离文字之后对纯粹回忆的唯一一次追寻。 “中国人对过去不感兴趣。他们关心的只是现在和对未来的第一次谨慎的分期付款。也许我们西方人太沉浸于过去,太专注于自己的记忆,就好象我们对现在感到焦虑而希望把一只脚安全地放在过去。” 在1984年的Claire Tomalin访谈中提到《太阳帝国》时,巴拉德说:“我花了很长很长时间去忘记,然后又花了很长很长时间来想起。” 这算是上海记忆在他内心世界中重要而潜移默化纵贯一生的证据。

谢普敦

和提供了大量原始素材的上海相比,作者在英国本土度过的年轻时代是他受到各个艺术流派影响并且找到表达方式的过程。《生活的奇迹》对此作了详解。巴拉德在寄宿学校时几乎看遍了所有战后在英国上映的法国、意大利、瑞典和德国电影。他偏好美国电影,特别是B级片,最喜欢的是超低成本的犯罪片和黑帮片。“最简单的素材——两辆车,一家便宜汽车旅馆,一把枪和一个疲惫的棕发女人——他们构成了一个坚硬无情的原始城市的图像,一个出现在角色们脑海中的最初也是最显要的心理空间。” 从那时起,巴拉德便开始尝试短篇小说写作,但他认为战后电影对任何有想法的作者都是一个挑战。“小说依靠的是静态的社会,小说家可以像昆虫学家给一箱蝴蝶标记一样研究它。但是我周围发生了太多的事。”巴拉德消耗了许多假日去构造‘实验’短篇小说,每当实验失败,他便去看电影。

在文学方面,作者阅读了很多小说,包括海明威、帕索斯、卡夫卡、加缪、乔伊斯和陀思妥耶夫斯基,但意识到“可能完全是浪费时间。我读得太多,读得太早,早在我有任何成年人生活经验以前。我专注于这些作家主要表现的强烈异化情绪,忽视其他。从很多意义上讲我都迷失了,在黑暗恐怖的娱乐中寻找我的道路,没有一盏灯点亮。”直到16岁,他发现了弗洛伊德和超现实主义者,“一串炸弹在我面前投下,摧毁了我曾经踌躇是否要穿过的所有桥梁。”

“我一直强烈感觉到,精神分析和超现实主义是打开存在和人类人格的钥匙,也是打开我自己的钥匙……超现实主义和精神分析提供了一条退路,一条通向一个更真实和更有意义的世界的秘密通道,在那儿,变化着的心理学角色比英国学究和文学评论崇拜的‘角色’更重要……超现实主义者对思辨和理性的抛弃,他们对于想象重建世界之能力的信仰,和我作为一个新作家的努力产生强烈共鸣。”巴拉德在《生活的奇迹》阐述了自己在特定历史背景、社会气氛和个人记忆影响下的选择。“战后占主导地位的思辨和理性对于我来说是毫无希望的理想主义,就像德国人民被希特勒和纳粹扭曲的信念一样。我明白东欧的无数暴行之所以发生,是因为那些参与的德国人从大屠杀中得到了乐趣,就像日本人从折磨中国人中得到乐趣一样。思辨和理性无法解释人类行为。人类经常是非理性的、危险的,而神经科对待正常人和对待疯子一样管用。”巴拉德在一生中几乎都坚持这个看法。2006年接受《独立报》采访时,他曾说:“人类,是动物王国中正常思维状态最接近疯狂的动物。”

在《生活的奇迹》中,巴拉德第一次详尽记叙了自己作为空军飞行员在加拿大受训时首次接触美国科幻小说并被吸引的过程。 “我抓住了这些(科幻小说)开始吞吃。这是一种关于今天的文学形式,而且常常和卡夫卡一样简练而模棱两可。它认出了一个被消费广告主导的世界,而民主政府变异为公关部门。这是一个关于汽车、办公室、高速公路、航班和超市的、我们确实生活在其中的城市,但它在几乎所有严肃文学中完全不存在。弗吉尼亚·伍尔芙的小说人物从来不给她的车加油。萨特或者托马斯·曼的人物从不花钱理发。海明威的战后小说中没有一个主角担心过长期生活在核战阴影中的后遗症。……所谓严肃文学的作家们有一个共通的主导特征:他们的作品首先是,最终也是关于他们自己的。这种‘自我’存在于现代主义的核心中,但如今有了一个强有力的对手——日常世界,而后者其实也像一个心理学构造,也一样易于产生神秘的并且是精神上的冲动。科幻小说所探索的,正是这种险恶的境界,一个也许会决定会花一天时间去走访另一个奥斯威辛和另一个广岛的消费社会。”

不过,巴拉德对于主流科幻小说的保留态度是任何读者都应该了解的。这一点他在《生活的奇迹》中没有讨论,只是在叙述往事时稍微提及。例如,他提到美国科幻杂志的编辑如果发现某个故事发生在今日,便会拒稿。相比之下,他在六十年代撰写的诸多短文中对科幻文学提出很多革命性观点,可谓振聋发聩,其中部分文字被认为是英国新浪潮科幻运动的宣言。巴拉德认为,首先,科幻小说要对太空,对星际航行、外星生物和银河系战争以及这些概念的合集说不。他认为H.G.威尔斯虽然是伟大的作家,但他对后来的科幻小说影响是“灾难性的”,这些概念“在过去五十年间(指1962年前的50年)几乎垄断了科幻”。在1962年《如何进入内层空间》一文中,巴拉德表达了对科幻的忧虑,他指出一个现象:大部分读者假如没有读到机器人脑子和超光速旅行就会很失望,科幻小说没有这些就如同西部片没有枪。作为科幻读者,他的恐惧之一是,如果科幻小说不在不远的将来自我更新,它会和其他萎缩的文学形式,比如鬼故事和侦探小说一样,陷入困境。巴拉德认为,他之所以认为太空小说不再能成为科幻小说主流的愿意,一是这些太空小说大部分都显得很幼稚,虽然这并不完全是作者的错——“Mort Sahl把卡纳维拉尔角发射场叫做迪斯尼乐园东区,不管你喜不喜欢这种说法,这确实是大多数人对科幻小说的态度,并且说明了以火箭飞船和星际航行为背景对想象力的限制。”

“ 火箭和行星故事的有趣程度——以其被包容的身体和心理学维度及其有限的人际关系——是如此微弱,以至于以它为基础来构架一种完满的小说形式是几乎不可能的事。” 巴拉德说。当他希望刺激自己的想象力时,常常是转向音乐或绘画,而不是科幻小说。他说自己经常奇怪为什么过去四五十年间,在绘画、音乐和电影领域中体现出来的实验热情在科幻中几乎无从寻觅。他认为科幻小说的一些叙事形式和情节过于直白,无法表达角色和主题的微妙动作。比如,像时间旅行和心灵感应这样的装置, 省掉了作者去间接表现时空关系的麻烦,而且,作为一个“奇妙的困境”,它们还阻止作者去使用他的想象,在装置设定的狭小限制里几乎没有真正的自由。“从视觉上来说,当然,没有什么能和太空小说宽广的视角和冰冷的美相媲美,科幻电影和漫画都表现了这一点,但是一种文学形式需要更复杂的内容来维持。这是宇宙飞船不能提供的。我反对太空小说占据中心位置的真正原因是它的情趣过于狭窄。” 巴拉德在《如何进入内层空间》中指出,“和西部故事不同,科幻小说想要保持市场并且继续发展, 并不能依靠它给大批非专家读者的间断性愉悦。作为一种最特殊的媒质,它需要一群忠实而挑剔的读者依靠它来获得特殊的快乐,就像那些抽象绘画和序列主义音乐的观众一样。老牌的太空歌剧迷们虽然也许构成了当前科幻读者的主流,但他们自己并不能让这一媒质继续存活。和绝大多数纯粹主义者一样,他们不希望自己的食谱变化,但假如科幻不进化,其他媒质早晚会来抢走它的主要特性——作为明日购物窗口的权力。”

巴拉德在提出科幻的问题时也宣告了自己选择的战场:“在即将到来的将来要发生的最大发展不是在月球或是火星,而是在地球上;人们需要探索的,是内层空间而不是外层空间。唯一真正的异类星球是地球。在过去,科幻的科学性偏向了物理科学——火箭,电子,控制论 ——重点应该转到生物科学上。正确性,这一没有想象力的人的最后避难所,根本不重要。我们需要的是科幻小说而不是科学事实……更确切的说,我希望看见科幻小说变得抽象和酷一些……我希望能看见更多心理文学的想法,更多超生物和超化学的想法,个人时间系统,符合心理学和时空概念,更多在精神分裂症患者的绘画中出现的黑暗世界,总之,一首完整的推理诗篇和科学幻想曲。” 巴拉德提出的所谓“内层空间”的概念是他一生创作的关键词,而他对于科学正确性追求的抱起,对幻想和推理的追求,都使他的作品和传统科幻小说大相径庭—— 但他本人一直坚持自己是科幻小说家并以此为荣。“科幻小说是二十世纪的民俗文学,将故事的热线接在了无意识上……我们几乎可以说,科幻并不是一种无足轻重的小分类,而是二十世纪最强大的文学传统,而且是最能代表它的文学形式。”

巴拉德在1963年的短文《时间、记忆和内层空间》中提到,自己最早的记忆是上海夏天的洪水,烈日下棕色泥水淹没的城市,周边是泛滥的田野和沟渠。他的首部长篇小说《被淹没的世界》中陷在洪水中被热带植被覆盖的城市,便是上海记忆和伦敦记忆的融合。而他当年在上海动物园丢满烟盒和冰淇凌包装的水泥坑里的古代鳄鱼,也是该小说的来源。“从很多方面来看,这种过去与现在经验的融合,像伦敦中区现代化写字楼与中国动物园里的一只鳄鱼,和梦的构建方式很相似,也许幻想作为一种文学形式的巨大价值在于它将显然没有联系和相异的想法聚合起来。从相当意义上来说,所有的幻想都具有这个功能,但我认为推理式幻想——这也是我对科幻小说严肃的边缘一派的称呼,是一种利用人的想象来构建一个矛盾宇宙的有效方法,梦和现实在其中融合起来,但各自依然保留自身独有的性质,同时以某种方式肯定着对方的角色,在这种情况下,一种无法否认的逻辑上的黑色同时也变成了白色。” 在《生活的奇迹》中,巴拉德似乎没有像六十年代那样分析自己思路的兴趣,但很显然,他这次提供了更多素材,把分析工作交给了他培养的资深读者。

《生活的奇迹》后半部展示了作者的准静态生活——毕竟,他在谢普敦家中一住就是几十年,在某个访谈中还提到家中的一些摆设也许几十年都没有动过。但这并不妨碍巴拉德和英国艺术交往。和对几位科幻界人士的记述相比,他对好友,雕塑艺术家、波普艺术先驱Eduardo Paolozzi的回忆要详细得多,毕竟波普艺术对巴拉德的文字,特别是六十年代末至七十年代初的作品有相当的影响(《暴行展览》便是典范)。正如 Andrzej Gasiorek在其研究巴拉德的专著中所言,“巴拉德将波普艺术体会为一种想象力的自由,因为它拒绝否认文化的物质性,把技术进步、消费主义和大众媒体 看作艺术应该响应的日常数据,看作艺术作品用以组装的原料……但同时,波普也致力于‘目睹消费景象的潜台词和秘密日程’,这正是巴拉德用他的早期科幻小说做到的,而正是波普艺术的拼贴和组装的建构主义特性突出影响了巴拉德六十年代末至七十年代初的作品。” 同样,巴拉德在《生活的奇迹》中几乎对波普艺术只字未提,却很有兴趣地描述了Paolozzi作为三十年老友的种种小事:“他曾经从东京给我打电话,声音几乎被背景里的一堆胡言乱语淹没。他解释说,他旁边是一排自动售烟机,都安装了声控的烟牌子选择器。他大声嚷嚷说:‘现在是午夜,这儿一个人都没有。机器出了故障,开始互相对话……’ 我希望Eduardo能用他的雕塑来表达这一切,能听到机器人在黑暗中叽哩咕噜,让它们的‘请多光临’和‘谢谢您的惠顾’在夜空中飘荡。”——这自然也算是我们生活中的奇迹。

巴拉德曾经主张放弃“科幻小说“一词,改用”推测小说 “,还说自己执意要写的第一篇真正的科幻小说“是关于一个躺在沙滩上的失忆症患者, 凝视一个锈蚀的自行车轮,试图找出他和它之间的真切关系”。《生活的奇迹》从某种意义上正是这么一部小说,只是如今失忆症患者找到了这种关系,满意地离开了, 而读者和学者们凝视沙滩上他躺过的印迹,开始新的推理。

主要参考书目:

J.G. Ballard: A User’s Guide to the Millennium: Essays and Reviews, Picador (1997)

Andrzej Gasiorek: J. G. Ballard (Contemporary British Novelists), Manchester University Press (2005)

Jeannette Baxter: J. G. Ballard: Contemporary Critical Perspectives, Continuum (2009)

显然我需要补习他的回忆录和文学作品。另外,如果您说的“上海市政厅”是Shanghai Municipal Council的话,中文一般称为工部局(是设在International Settlement里)。上海经验对于他的影响想来很令人着迷。

谢谢您的指正,已修改。顺便学习了Shanghai Municipal Police=上海公共租界巡捕房。立刻回到了浪奔浪流的上海滩。

看起来,即便是另一种文化下的、“Modern”的制度和管理模式,在那时的中国人眼中还是如同数千年的“工部”和“巡捕”。

这本书有中文译本吗?感谢

应该没有 能把他的小说多出几本中译已经是万幸

@泼猴:我以后有空也许会翻译和上海有关部分

我本来要翻译这本书作为毕业论文,你怎么翻了这么多,哎呀,我不能选了