吴应炬,合成器,上海美影厂

文/王莫之 摄影/杨晓哲

(一)

又到了清明时节,祭扫先人几乎是家家户户的功课。祭扫的意义何在?是找个理由让破碎的传统大家庭完成一次拼图游戏?还是寻求心灵的安宁?

从去年开始,扫墓于我多了一层意义。那天细雨不绝,道路泥泞,空气里弥漫着各种焚烧的味道。妻子拉我的衣服,神秘兮兮地导向一块墓碑,问:“注意到啥特别的吗?”那位先人和岳母的爷爷是前后排的邻居,姓金,除了墓碑特别气派,并无什么特别之处。“仔细看小辈的名字。”妻子提醒道。然后我就看到一个熟悉的名字——金复载。

金复载不是一个常用名。但是,我们仍缺乏证据,证明这位替父亲立碑的金复载就是为《哪吒闹海》、《三个和尚》、《阿凡提》以及《金猴降妖》等七十余部美术片配乐的金复载。在上海美术制片厂的辉煌历史里,金复载和他所在的“作曲组”仿佛月之暗面,连小写字母都谈不上,他们是标点符号。同为声波的艺术,同为美术片服务,邱岳峰、毕克、尚华的配音让好些人念兹在兹,一再被各类文章祭扫,却很少看到金复载受到顶礼。讽刺的是,金先生和上述配音大家一样,与上世纪的很多大片红尘滚滚,却无益提升他的大众知名度。他有十余部的电影配乐作品,最著名的是谢晋的《最后的贵族》、《清凉寺的钟声》。这点,倒是与他的前辈吴应炬偶合。

(二)

以下是我为吴应炬先生编写的简历,依据网络资料,参考我对金复载、吴先生遗孀罗女士的采访:

1926年2月7日,出生于广州,后随父母移居越南。

1950年10月,回国后考入燕京大学音乐系,攻读作曲专业。

1955年,分入上海电影制片厂任专职作曲,1957年4月上海美术电影制片厂建厂,吴应炬调入该厂任作曲组的组长,直至1987年退休。

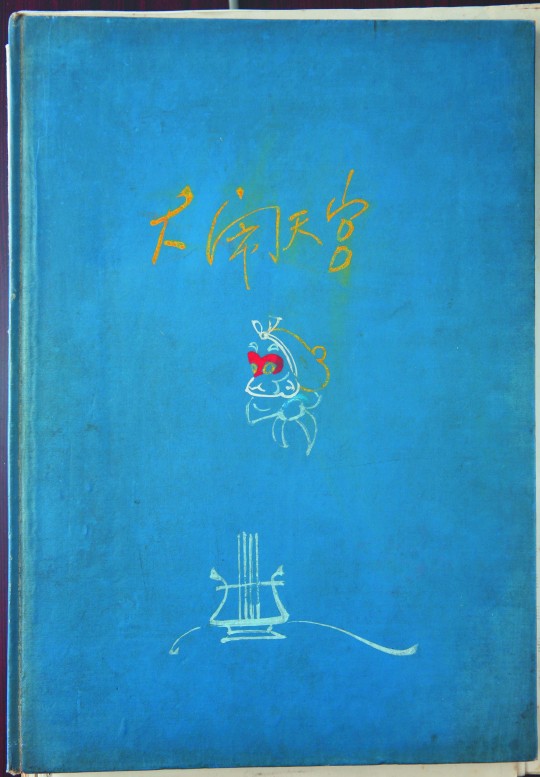

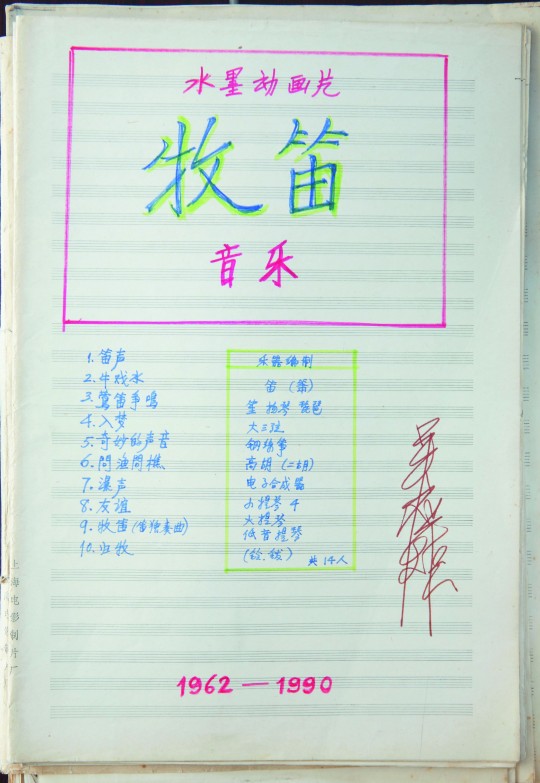

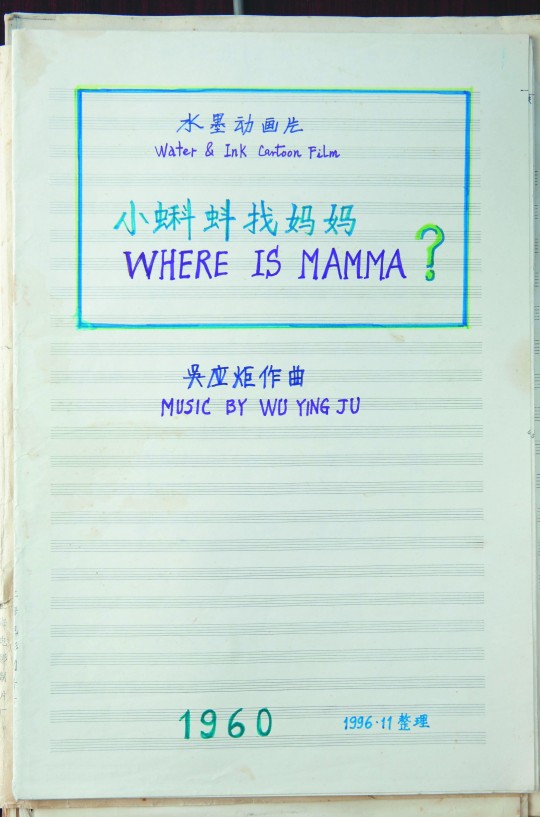

1961年-1964年,为动画经典《大闹天宫》创作配乐,民乐团与京剧配器的交响成为那个时代美术片配乐的一大特色;期间的配乐名作还包括《小蝌蚪找妈妈》、《牧笛》以及《草原英雄小姐妹》等。

1962年,受谢晋之邀,为其喜剧名作《大李小李和老李》创作电影配乐。

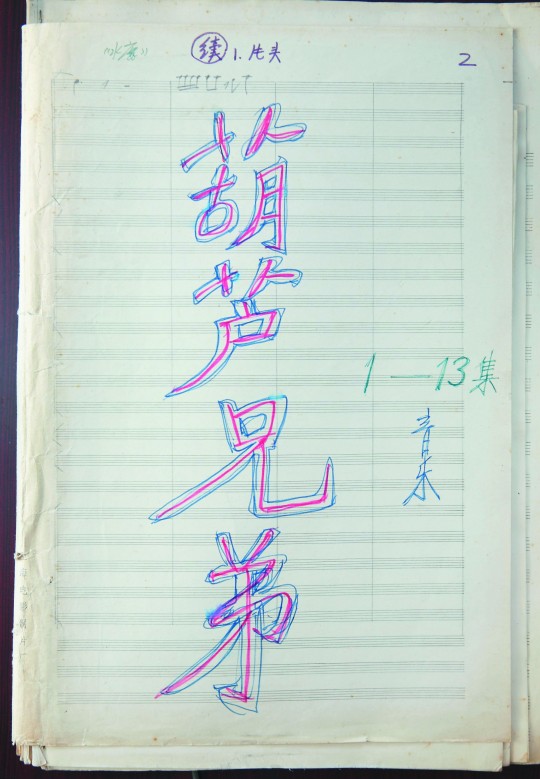

1978年-1986年,迎来创作生涯的第二次高峰,动画片配乐名作包括《人参果》、《葫芦兄弟》、《天书奇谭》、《九色鹿》以及《老狼请客》等等。

1987年-1997年,退休后仍回聘,但美影厂的产量已锐减,1997年12月的动画片《红石峰》是其配乐生涯的绝笔。新千年后,因病长期入院治疗。

2008年5月3日,病逝于上海徐汇区中心医院,月末,电影版《葫芦兄弟》上映,重新配音,主题曲沿用。

(三)

多年以前,我写过一篇文章,名为“绝妙的配角——由合成器浅聊中国美术片配乐”,刊发于第五期的《口袋音乐》杂志。文章后来极缓慢地有了一些回响,我就想要删改扩容,因为原稿文风浮夸,也正是这个原因,始终没动笔,预计要修到满意,难免重写。

今日正面冲突,更多的是伤感,想起两个人,一个场景。第一位是慷慨借我“美影厂作品集”的“胖子古古”,那套影碟是美影厂在台湾发的纪念套装,22DVD(这大概也算中国特色吧,想要相对完整地研究自己的文化,却要依托盗版,而且是某种程度的“出口转内销”),“胖子古古”早就不淘碟了,改玩变形金刚了。第二位是dachy,《口袋音乐》的时任责编,我们约稿评稿都发生在MSN,他离职之后就人间蒸发了,不知如今安好。一个场景是对着电脑屏幕频繁换碟疯狂笔记的我。闭上眼睛,我就能看见蓝色的书桌,CRT显示器顶着墙面,右首是书架碟架,左首是小床,现在这个房间的布局用途全变了。

索性,就不改了吧,原文如下:

“Synthesizer”,也就是大家熟知的合成器,对于如今的电子音乐世界而言,它给人的感觉就如同一个曾经风光无限,人老色衰即遭冷宫处理的妃子。也许处于今天这个电子音乐爆炸速进时代的你会不屑地抱怨,聆听这种音色缺少变化,风格单调乏味,无诡异震撼性可言的东西是否还有必要?对此,我想以黑白照片的例子来和大家分享合成器的古典美。从通感的角度来看,听合成器的声效给大家的感觉就像看一张黑白照片,洋溢着几味庄严,典雅,淳朴的古典气质,对于它的没落我觉得那更像是一种审美疲劳。细细体味现今红火的Electric-Pop,Indie-Electric风潮,它们其实就是Synth-Pop审美理念的换装延续!

十分可惜的是合成器在中国的独立乐史上并没有得到应有重视。回顾往事,我们发现,除了能够在一些相对蹩脚的 Synth-Pop作品发现它们的身影之外,合成器更多是在充当儿童竞赛用的益智类电子琴!不过这点还不至于令人唏嘘感叹不已,真正悲凄哀惋的还在于,我们对合成器的运用多停留在对西方流行音乐的模仿上,而极少尝试着,把它与最中国、最民族化的元素联系在一起。

每每聆听Japan,Indochine等西方乐队意淫地发挥着他们心中所谓纯正的中国风情以及中国乐器风采之时,除了对他们的荒诞理解一笑而过之外,我的心中洋溢着的更多是一种兴奋,作为一个血液里流淌着东方审美情趣的人而言,哪怕是拙劣的模仿也是值得称赞的,这也就不难理解为何我始终视坂本龙一、细野晴臣为世界最伟大的合成器大师!值得庆幸的是,我们至少还拥有美术片配乐这片绿洲(由于1990年后的美术片配乐逐渐走儿童路线,且质量一般,加之考虑到之前中国的美术片95%系上海美术电影制片厂出品,故本文所涉及的作品均为60-90年代的“上美”作品)!

在合成器正式进入配乐领域里之前,中国美术片配乐从广义上主要可以分成三大类。第一类是用一种在音色上有较大特质,可塑性的民族乐器(比如竹笛,古筝,二胡等)唱主角,特殊场景气氛下用民族管弦乐队齐鸣作为辅助的方式,这种方式是早期美术片所最为惯用的手法,代表作有《牧童》、《山水情》等;第二类是民族管弦乐队为主,各乐器轮番上阵的方式,在很长的一段时间内,这都是美术片配乐的主流方向,特别是在以《崂山道士》、《三个和尚》为代表的美术短片中;第三类则以西洋管弦乐队、民族管弦乐队混合使用的方式,代表作有《哪吒闹海》、《猴子捞月》等,这种配乐方式一直沿用至今,可以说是80年代后美术片配乐的主旋律。尽管早在五六十年代,合成器即在欧美有所表现,但它真正被中国音乐家以及大众了解已是1981年,当时法国合成器演奏家 Jean Michel Jarre在北京、上海分别举办了两场演出,作为文革后第一批来中国演出的欧美音乐家,Jean Michel Jarre的到来不但开了中外交流演出的先河,更有意义的是,他让中国大众真正感受到了合成器的魅力。

受此影响,在上海,屠巴海、浦琦璋等人开始了对合成器的钻研,而作为中国美术片心脏的上海,其配乐工作也自然成为了合成器实验的舞台。严格来说,1981年出品的《人参果》应该是合成器在美术片配乐史上的开山之作,作为一部魔幻题材的作品,《大闹天宫》、《哪吒闹海》等同类作品的配乐,在这之前都采用京剧打击乐器伴奏的方法来表现人物出场、打斗等关键场景,尽管独特巧妙,但毕竟这种表现手法还停留在中国传统写意美学的境界,长久难免单调乏味,而对于拥有鬼魅空寂音色及无穷具象表现能力的合成器而言,配合传统乐器合唱绝对是理想的不二之选——这一概念在86版《西游记》的配乐中得到了最佳诠释。

也许是为了对合成器的可塑性来一次检验,由吴应炬作曲,屠巴海演奏的《人参果》的配乐完全由合成器完成。和坂本龙一一样,吴应炬也是学院派的作曲家,1926年生于广州的他早年在广东艺术专科学校学过作曲,解放后入中央音乐学院学习,1954年毕业于该院作曲系,1957年入上海美术电影制片厂任专职作曲,笔耕不断的他创作了百余部配乐,80%是美术片,以《大闹天宫》、《牧童》、《草原英雄小姐妹》等为代表的无数名作配乐皆出自其手,毫不夸张地说,除了金复载,吴应炬基本就代表了中国的美术片配乐。

之所以称《人参果》的配乐更像是一次实验,不光是因为其纯合成器完成的壮举,最主要的还在于《人参果》中的很多乐曲其实就是《大闹天宫》配乐的一种移植,吴应炬抽取了《大闹天宫》中的精华段落,然后根据《人参果》的实际要求,做丰富化、润色化处理,最终由屠巴海演奏合成器重制。相同的旋律以不同的方式展现出来,这样你不难从中发觉合成器的魅力所在。从效果上来,这一实验无疑是成功的。影片一起始,配合唐僧师徒四人缓缓前行的音乐由一个主旋律和背景重复变奏的电子节拍组成,那种韵味不由叫人回想起Kraftwerk那首著名的《Autobahn》,不过和《Autobahn》描写高速公路上飞驰的爽快不同的是,这段一分多钟的音乐更多的是表现了师徒四人对前途未知的茫然。在整部45分钟的影片里,那些人物情节上的戏剧冲突都被合成器闪亮而富有太空层次的声效刻画十分怪诞生趣,而在一些段落(比如观音的现身)上使用女声民族哼唱辉映于Synth-Ambient的手法更是让人痴迷沉醉于那种欲仙欲死的梦幻美境。而真正最难忘的还是《大闹天宫》那段乐曲,每当孙悟空施展本领时,耳旁响起用合成器变奏处理后的熟悉旋律,那种感动实在是莫名的激烈。自《人参果》过后 ,合成器在美术片中的妙用开始为很多音乐家所认识。

1983年出品的《猴子钓鱼》同样由吴应炬作曲。在这部描写猴子模仿人类捕鱼结果洋相百出的美术片中,吴应炬使用柔美的民族管弦乐来刻画人们日常渔业那种生活淳朴的纤细感受,用合成器来展现猴子拙劣模仿时滑稽搞笑的动作表情,弦乐下的人性化以及合成器下的荒诞离奇两者之间强烈的鲜明对比,把猴子东施效颦的丑态淋漓尽致地烘托出来。

遗憾的是,此后合成器更多的是沦为神鬼、传说、志怪、童话、寓言题材中那些光怪陆离的声效工具(宝物闪亮声、机关开闭声、法术发起声、妖魔仙道现身声等等),在《葫芦兄弟》出现之前,像《人参果》那般以纯合成器配乐的实在凤毛麟角。纵观40年的美术片,无论从任何角度来看,1986年出品的《葫芦兄弟》都堪称合成器在美术片配乐史上不可逾越的珠峰。在这部纯合成器配乐的作品上,吴应炬采取了十分西洋化的配乐结构,类似于普罗科菲耶夫的《彼得与狼》,吴应炬针对不同的人物主题描写于之对应的一段旋律,异域风情的是妖怪主题,鲜活激昂则是葫芦英雄主题,每当影片进入鸟语花香等景色,则配以叙事过渡主题。

上述三种主题根据相应的人物出场逐一出现,但考虑到情节上的不同,这些主题决不会呆板地重复出现,它们往往是以不同速度,不同节拍,变奏出现。以叙事主题为例,第三集中大娃前往营救老爷爷的路上,响起的叙事主题是十分标准的,而二娃前去时,同样这段旋律进行地就相对缓慢,柔弱,毕竟二娃没有大娃那种神力,他是以智取胜呀。色彩鲜明的主题旋律,对于以绚丽变幻为特色的合成器而言,以变奏曲式的方式演绎自然是一派五光十色的魔幻空间。《葫芦兄弟》除了为我们奉献了一大堆经典美妙的Prog-Synth旋律外,由于影片情景的多变丰富,在特殊声效上,它几乎达到了当时业界的最高水准,比如大娃深陷泥潭时浓重呼吸声与水咕隆声相混杂的那段,在现实生活的真挚听感的基础上加了一些魔幻色彩,极其传神。

不过要列举本作最为人津津乐道之处还在于每集结束时的那首主题曲——一首融合了中国儿歌色彩的Synth-Pop。常青流畅的旋律,精致曼妙的合成器节拍,王迟那带着童贞情趣,挥洒高昂的红色激情,交相辉映,色彩斑斓,让人久久沉醉。时间到了上世纪80 年代末,由于老一辈工作者的相继离去,后辈又在技术、敬业态度上有所不足,加之文化底蕴的严重匮乏,中国美术片迅速走向暮年,从此一蹶不振,和它的本体一样,美术片的配乐也从此迈入衰亡,大多作品呈现低幼化,已没有了往日浓重中国文化情趣下老少共赏的魅力。显而易见,合成器的出现并没有对美术片配乐产生革命性的变更,它的存在填补一些传统配器的空白与不足。如果把整部配乐比作是场舞台表演,那合成器无疑是那绚丽的灯光烟雾,一个绝妙的配角。

(四)

如果说合成器是中国美术片配乐的绝妙配角,那么,吴应炬就是中国美术片的王牌绿叶。在2004年的那个劳动节,吴应炬在我,似乎有着超凡的魔力。重温旧文,一个细节令人费解,我费笔墨分析了几部配乐,无一例外都是吴应炬的作品。我悬揣,大概当时在金复载的作品里没找到合成器的应用吧。可惜当年那套22DVD只是美影厂的选集,而非全集,不然这篇文章会多一些可能。

于是,我带着疑问请教了屠巴海先生。这次采访发生在今年的四月三日,时长九十分钟,涉及乐坛名家数十人,无一不被屠先生月旦,唯独吴应炬幸免:

“这要归功于作曲家吴应炬,他是印尼华侨,这人是真正的艺术家。我当时用的是上海的第二台合成器,美影厂买的,这台合成器已经比较丰富了,有些想象力了。吴应炬这人做事非常仔细,一个音色,他可以试验一百种声音最后选一个,但是这一个只弹八小节,再换音色,他的想象力超级丰富。”

我们当时聊的是《人参果》的配乐。这部美术片诞生于1981年,时长45分钟,在美影厂算长片。我之所以一再挂举《人参果》,不仅因为它开了大陆美术片配乐使用合成器的先河,更在于,它极可能是大陆乐坛第一部完全且全程使用合成器配乐(伴奏)的作品——无论是一首歌,抑或任何影视剧的配乐,我暂时还没找到反例。中国大陆,合成器配乐的第一声应该是电影《猎字99》,那是1978年,合成器在磅礴的交响乐之后,幽灵般地低唱。次年的电影《小花》也包容认可了合成器,而且是两首歌曲。主题曲《妹妹找哥泪花流》,后世对这首歌的赞颂在于李谷一的气声唱法,较少留意间奏时哀伤的合成器。这种配角姿态也引申出了我的另一个推断:大陆第一首严格意义的Synth-pop应该是1986年王迟演唱的《葫芦娃》,美术片《葫芦兄弟》的片尾曲,吴应炬的另一杰作。我迫切期待反例的出现,不然我对吴先生的崇敬只能继续任性。

屠巴海和吴应炬的合作仅此一次。屠先生总结了三点无法继续的原因:

“第一,吴应炬这个人非常有想法;第二,美影厂的大片少了;第三,金复载为代表的新作曲家上台了。”

在我的追问下,他对第三点做了补充:

“金复载有他的写法,他对合成器就是找几个特殊音色,三个和尚挠挠头,咚咚,就结束了。他好歹是音乐学院的,用交响乐更能体现专业性嘛。”

(五)

六年前,因为《壹戏剧》杂志的音乐剧专题,我有机会采访金复载老师,访问分两个部分,上半场围绕他近年的音乐剧创作,下半场,请他回忆评点了吴应炬的其人其事其作。后一部分的内容以第一人称整理转述,刊登于2009年10月刊的《TimeOut•上海》,标题为“金复载眼中的吴应炬”,原文如下:

中国动画片的辉煌早过去了,一去不返。为动画片创作配乐,这方面的成就普通观众不大会去留意。这其中,吴应炬不仅是动画配乐的业界权威、我的前辈,也是对中国动画片贡献最大的艺术家之一。

我是1967年进的上海美影厂,时值文化大革命初期,运动第一,所以刚进厂时无事可干,等于是在社会上“浪荡”了一年。而在这之前,美影厂的高峰期已经过去了。回溯美影厂的作品,我们会发现两个高峰。第一个高峰是1959年-1964年,《大闹天宫》、《谁唱得最好》、《没头脑和不高兴》、《牧笛》、《金色的海螺》以及《济公斗蟋蟀》等等都是这期间的作品,而配乐很多出自吴应炬之手。这里面是有原因的。

我进厂前,美影厂固有的作曲班底是4个人,其中两位还是老革命,部队文工团出身,从专业和技术角度了来说,虽然他们也能创作一些不错的歌曲,但在电影配乐以及乐队编排上,他们有所欠缺。而吴应炬则是科班背景,他的基本功非常扎实,再加上他是越南华裔,对于西洋音乐的接触比同事们要深,所以他参与的作品最多,但凡“大片”都是他的创作,特别出挑。

文革期间,美术片创作完全停滞。那时,厂里的导演和编剧是批斗的主要目标,吴应炬也是文艺黑线的一份子,也受到了不小冲击。1972年起,厂里恢复了生产,那时候有个“三小计划”,分别是《小号手》、《小八路》和《东海小哨兵》,我和吴应炬各负责一部作品的配乐。

美影厂的第二个高峰期是1979年-1989年。这时美影厂陆续又有新人作曲家加入,先是为《黑猫警长》配乐的蔡璐,接着是为《邋遢大王》配乐的郑方。一个厂里有7个专职作曲,而具体哪个片子谁来配乐基本都是导演邀请,吴应炬自然是最吃香的作曲家,但这时期的优秀作品实在太多,几乎遍地开花,所以吴应炬就不像以前那么鹤立鸡群。比如说1979年靳夕导演木偶片《阿凡提》,《阿凡提》原本是个30分钟的单片(该集别名《种金子》),由吴应炬担任配乐。《阿凡提》推出后非常成功,导演决定拍续集,后来索性拍成了连续剧,可能当时吴应炬有其他事情,《阿凡提》后13集的音乐,靳夕改邀请我创作。

生活中的吴应炬比较内敛低调,他是越南华裔,尽管长期生活在上海,但上海话始终讲不好,听也只能听懂7成左右。工作之外的他可以说是不善辞令,有人说他那是木讷,其实他只是不善于表达自己,把心思都花在琢磨音乐上。吴应炬一生创作了80多部动画片配乐,这其中,我个人觉得最优秀的是《牧笛》,配器(陆春龄担任笛子独奏)上、音乐技法上以及旋律,都非常卓越。

1989年,美影厂改制,自负营亏,厂长为了经济利益,专门开了一个厂,把人员团队调去搞外包事务,比如为外国动画片画底稿、上色。这些非创作性的工作严重损害了美影厂的艺术生命,使得原创作品在产量、质量上都急聚下降。吴应炬这时虽然退休回聘,但苦于无处发挥,我更是索性改了工作方向,主攻故事片配乐,1992年,我去了美国,和那些老同事都断了联系。

(六)

采访很顺利,让我难忘的,除了金老师的儒雅谦逊,还有金师母的好客。于是,所有问题都指向了吴应炬的遗孀罗女士。我倒不奢望能从后者那钩沉出什么历史,我需要配图,一张吴先生的照片,如果有其他图像资料那是最佳。随后,我颇为胆怯地拨通了罗女士的电话,心里抖抖豁豁,因为美影厂的领导提醒过我:“当心点哦,这女的是个神经病,脑子勿正常。”

不会那么惨吧?我的第一反应是同情吴先生。他的第一任妻子就是一个精神病患者,从现存的一些资料来看,这给他的生活造成了许多不幸。

电话通了。一个泼辣的女声,思路敏捷,变换着角度审问我的动机,我只得一再解释,需要几张吴先生的照片,不是外借,而是自带摄影师上门翻拍,仅此而已。好说歹说,最后她居然同意了——几天之后,见面详谈,至于照片,再说。

那是复兴西路的一栋老式公寓,藏在仿佛公园的繁茂深处,Art Deco的老建筑,细节多得看花眼。老式的拉门电梯,咕咕咕,慢吞吞地浮升起来。罗女士比我想的年轻许多,五十岁左右,一身黑装。她请我坐下,然后继续打探我的动机。我自以为不是一个面相糟糕的人,她的自我保护意识如此强烈,唯一的解释就是,这样的采访报道,对于吴应炬和他的家人来说,太过稀罕,太过反常。

她确实有是一肚子的怨言,为老吴鸣不平,抨击美影厂的不公。她不介意我录音,还给我看吴先生的相册,以及他的作品集。“老吴是多才多艺的,”罗女士翻出一本又一本手写的乐谱,“侬看看伊自己做的谱子,每本都画了一点插图,是伊自己画的。”吴先生的遗物还包括一册剪报,是他生前在报刊上亮相的全集。“老吴对自己的个人隐私是老保险的,有种事体伊勿希望多讲,”说完,罗女士翻到泛黄的一页剪报,几乎是个“弓”字形,胶水粘合,贴在笔记本中间。“侬看呀,”她指着中间缺掉的部分,“这是老吴存心剪掉的,侬应该晓得的,伊的第一个老婆是个精神病,这篇文章的这段就谈了这点事体,伊剪掉了,说明伊蛮忌讳这点的。”

几天后,我带着摄影师重访罗女士。我们翻拍了一系列照片,罗女士的态度大为转变,热情,请我们喝茶,起码,她觉得我们对她没有恶意。在拍的过程中,我颇为感慨,因为这些名作的乐谱都没有公开发表过,更何况是作曲家的亲笔手迹,而且都是孤本。等到罗女士百年之后,大概就要看收废品的造化了吧。我什么都没有说,拍完赶紧回编辑部上版。又过了两周,杂志上摊了,我带了两本再去拜访,罗女士恰好外出,我就把杂志投入她家的信箱。当晚,罗女士发来了感谢短信。

(七)

上周,我们去浦江镇扫墓,园区的入口悬了一道横幅,开头的四个字是“厚养薄葬”。

下周,我们要去滨海古园祭扫,又会见到老公公的那位金姓邻居,要不要多备一束花呢?