中亚的层叠与快照

——读刘子超《失落的卫星:深入中亚大陆的旅程》

文/小河

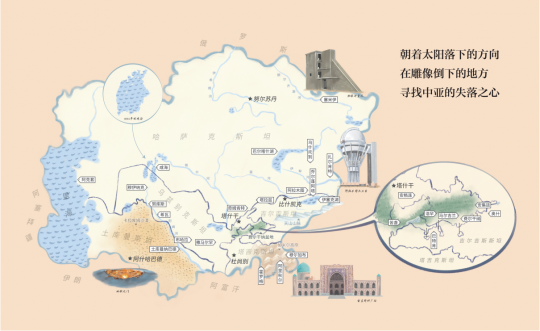

《失落的卫星》旅行示意图

630年,玄奘“在龟兹短暂停留后翻越天山,在热海(伊塞克湖)西北拜访了西突厥可汗,然后继续前行至撒马尔罕……在撒马尔罕,玄奘进入了伊朗文化圈。这里的语言、宗教和习俗虽然同样源远流长,但是与汉文化截然不同。今人如果跟随玄奘脚步,会跨越另一种边界,即中国与前苏联的边界,边界两边的差别同样显著。这条险峻的高速公路被中国人戏称为‘钢路’,因为路边净是倾倒的卡车和金属废弃物,它们来自苏联时代的工厂,被拆卸运至中国。”(韩森《丝绸之路新史》,页145)旅途上的每个人总有自己的目的,或者换句话说,每个旅人总因为一些什么踏上旅途。他们也许开宗明义,寻访古道、探索秘境。又或许有些萦绕心间的点点星星念头。《失落的卫星》中,刘子超这趟跨越边界的旅行更像是后者。

今时今日,我们为什么还着迷于游记?搜索引擎输入感兴趣的目的地,卫星图片上地景真真切切,旅游论坛中早有达人攻略,热门景点360度全景游览也只用动动滑鼠的工夫。“探险时代”终结后,阅读游记不再是为了获得激动人心的感受,因为游记作者所涉足的地方,对人类来说并不是未知。詹宏志曾在“旅行穷尽处”一文写道,当“世界地理知识”成为“作者与读者之间的沟通基础”,意味着“真实世界探索的终结”和“旅行已经来到穷尽之处了”。但他指出,“旅行穷尽处,正是幻想启程之时”。而现今仍热度不散的,像《失落的卫星》这样的旅行文学,是作者即兴快照,同时又带领我们掀开层叠的作品。没有视听影像的冲击,我们需要在字里行间用想象重构场景。那自然也是属于我们自己的一场旅行。

上世纪有位地质学家杨钟健为他的游记《西北的剖面》如此释题——“地质上的剖面,只限于地层及其构造等,而我这剖面,几乎上自天时,下至地理,乃至人世沧桑,世态的炎凉等等,无一不乘兴会所至,都或深或浅地切剖一下。”《失落的卫星》一书也有着类似的旨趣,作者不仅快照目之所及的场景,还为我们“切剖”所访之处的层叠景观。一层层切开的,有所游之处社会文化环境、国内政治、族群冲突,与其在国际政治中的生态位。这些皆见于细微之处,像是比什凯克机场代码FRU——伏龙芝,苏联时代的旧称(“平定中亚地区反对苏联统治的‘巴斯玛奇运动’”的布尔什维克将领之名)令作者引出苏联时期中亚地区五个民族共和国的分割。(页24、25)这样的体验在旅途中多次出现,由吉尔吉斯的奥什到塔吉克斯坦的伊斯法拉,途径费尔干纳盆地南部,为了绕开乌兹别克的边境线,吉尔吉斯小巴时而离开大路,拐上小路。(页98)我们跟随作者的脚步一窥费尔干纳盆地复杂的地缘现实——飞地的存在,同一族群被国境线切开,划分在同一国度的不同族群之间的不解。吉尔吉斯姑娘好心提醒他:“奥什有很多乌兹别克人,那里很危险”,“比什凯克都是吉尔吉斯人,很安全”。(页34)作者攫取旅途中的简单对话,意图往往是精炼当地社会生活特征。这样的精炼,若要不落窠臼,是需要处处平衡的——地缘政治的复杂我们都知道,但除此之外,还有什么?

他会如何克制地使用外来者的目光,在“本土特色”与“多元性”中找到平衡?(他写了比什凯克一位素食的印度教徒。)又如何任用外来者的陌生视角,切剖无足轻重的日常琐事?(在通往帕米尔地区的路旁,他吃到与西伯利亚大铁路上同样味道的洋葱馅儿炸馅饼。)这是我们读者阅读的趣味,由细节处一窥作者视野。

伊塞克湖南岸前苏联时代的加加林疗养院

正因为旅行者“外来”的目光,他/她往往会天然地联结所行过的路。“外国人”身在异乡,有意无意之间,难免留意起与自己的来处有关的景象。置身于与中国毗连的中亚,看到接替“列宁大道”的“邓小平大道”,路遇在中国留学、假期返乡的女孩,听人说起中国投资的巴士和高速路……书中也有大量访古式的“探寻”,探寻玄奘记录过的佛塔,探寻大小和卓与清廷纷争的遗迹。去处和来处总有相连。在这里是切剖时间的层叠,读者仿佛也同时置身于多重时空。

旅途中的交浅言深、酒精蒙蔽的夜,这是独行的奖赏。书中的一些旅途相遇和交谈,往往有着“失落”的底色。为自己取名“幸运”,正学习中文的杜尚别男生自告奋勇当作者的导游。“我被困在这里了,哥!”“我小时候学俄语,后来学英语,现在又学中文。我的人生太艰难了,哥!”(页130)读来有点好笑,但又实际上是苦涩的笑。虽然从景观更替上看来,苏联遗存逐渐衰败,广场上古代诗人(鲁达基)或民族传说中的英雄雕像竖立了起来,以民族符号的身份在国民与游客前展示——看,在中亚人口最多的城市塔什干的广场上,帖木儿取代了马克思。(页186)但中亚和中亚人的生活仍持续地受到大国的影响。在某些时候,互相不满的民族也有着惊人的相似——“大部分男人去俄罗斯打工,然后他们就离婚了。”(页114)

在旅行掠影中,作者还为我们切剖出值得深思的环境史议题——人类(和国家意志)对自然干预产生的后果。环境史著作《太阳底下的新鲜事》中,苏联治下中亚灌溉系统被评价为“傲慢的政治与科学精英,以人民之名所专横推行的水源管理计划。”为了设立具有灌溉网络的棉花种植地带,阿姆河与锡尔河人为改道,进而造成咸海大规模的缩减。1956年在国内出版的地理学家谢尔巴科夫游记是这样反对那些预测中亚河流贮水量正在减少的“某些外国学者”的——“这种预测对于我国的巨大建设工程是不可靠的,是有害的;为了灌溉及动力的需要,我国的建设工程正在全面地动用着中亚细亚的河流。”(《克里米亚、高加索及中亚细亚群山游记》,页134)1950年代末期,土库曼科学院院长巴巴耶夫曾表达当时普遍的看法——“我是认为让咸海干涸比保存更有利的科学家……光是耕作(棉花),就比现有咸海的渔业、船运等其他工业更具价值。”但现实是,曾被“改造”的自然也会再反作用于人类社会。棉花种植带也饱尝大型灌溉计划与单一栽培的苦果。我们随作者在费尔干纳盆地南部由东至西穿行时,看到的是“一片被遗忘的世界。由于苏联时期的过度灌溉和乌兹别克一侧运河的关闭,原本肥沃的土壤已经盐碱化。生锈的工厂废弃在路边,难以想象会有什么工作机会。”(页98、99)当然,我们也与作者一同看到咸海曾经的湖床如今的景象——“细软的沙地上,散落着破碎的贝壳,植被全都干枯了,仿佛远古时代的遗骸。”曾经的码头旁,搁浅着一排生锈的渔船。(页254、259)捕鱼为生的人早就不得不离开。

遗落在咸海荒漠的废船

国家意志对环境施加的影响,再加上大尺度的政局变幻,“人地关系”在二十世纪至今的中亚语境下以极端的形式展现在我们面前。比如,当苏联解体后,统一资源调配不再存在,费尔干纳盆地东北部托克托古尔水库上下游独立国家们因水资源的利用纷争不断。(页85)又如,在哈萨克斯坦,作者探访了苏联时期的核试验基地——库尔恰托夫,曾经有几十万哈萨克人受到核试验的影响。现在,那里的核研究中心的“主要任务是检测核污染情况,消除核试验的灾难性后果。”他们穿着防护服走在覆盖荒草的核试验场上,军人手里盖革计数器的数字上升,眼前的弹坑已形成了一片湖水。湖里还有鱼。(页310,315-316)

自2011年作者第一次到访塔什干,到本书出版的2020年,九年间“一带一路”从理念蓝图到今日已陆续展现成果。结尾处,作者回国旅途经由“西欧-中国西部国际公路运输走廊”,在他眼中,我们同样能看到层叠地景——“很容易想象的,在漫长的历史中,这里一直是空旷草原的一部分,是游牧民族的纵马之地。现在,一条高速公路豁然出现,目光所及,没有任何地标,如同科幻电影中的场景。”(页347)如今的“骆驼队”成员不必穿行大片草原或者沙漠,他们把中国商品带到“中哈霍尔果斯国际边境合作中心”免税区。十年前,作者曾站在霍尔果斯口岸想象中亚。在本书终篇,他从扎尔肯特回到霍尔果斯,为中亚旅途做一个回环似的终结。

而中亚的未来以及我们对中亚的理解仍是开放的。《丝绸之路》的作者Peter Frankopan趁着“丝路”这一概念的火热写了《新丝绸之路》。他注意到在“一带一路”的语境下,中亚各国同样能将丝绸之路的复兴融入民族内部叙事。2018年,土库曼纳巴德在竣工不久的阿姆河铁路桥附近竖立丝绸之路雕塑——公路、铁路、水路和航路托举起地球。而塔什干也计划重建历史上的十二个城门,为了展现“伟大丝路的中心城镇”,并纪念乌兹别克文化与外域交通。这也是刘子超想告诉我们的,当今中亚,仍“像一颗卫星,徘徊在不同文明与势力之间,矫正着自己的方位”。(页355)

2020年7月

帕米尔高原

图片及引文来源:刘子超《失落的卫星:深入中亚大陆的旅程》(文汇出版社,2020)

后记:

本文写作于2020年7月。一年多过去,前几天在微博上看到阿富汗来华留学生Jalal佳蓝记录一则2021年4月去乌兹别克斯坦旅游的故事——“在出入境一位海关员让我打开我的行李。他在我行李里一看到口罩就说,哦,你干嘛带乌兹别克斯坦中国生产的口罩?我说怎么了?他说中国生产的口罩有Covid19,我们乌兹别克斯坦不让任何人进口或者带中国的口罩。我说,不好意思但你这么说是不是种族歧视吗?他说,你不知道新冠病毒是从哪来传遍了吗?我就没有办法和他继续谈这个问题,但头上还是提了很多问题?”(原文如此,略有不通但是不影响理解。)读他的微博和他微博下的留言,似乎也是一场层层剥开与串联快照的实践。除了分享宠物狗和老家的音乐,他还在7月初邀请大家下载他的硕士论文,“了解阿富汗基本情况和国家重建失败的原因”。7月底,河南暴雨时,他祝愿“大家都平安”。几天前,他说:“最有趣的是很多中国网民发给我信息说,你有什么资格来用我们中国的互联网上发阿富汗的局势和自己的观点。其实,这些人的话真有道理。我还是要感谢中国社交媒体平台让我更了解中国人的Discourse。”这些快照让我回想起了《失落的卫星》这本书,也许因为他们同样是观察者,也许同样是异乡人看异乡。

《失落的卫星》写到喷赤河与瓦罕山谷。“河上几乎没有桥梁(我只看到一座),这表明两岸官方层面上的交流是罕有的。路上也早就没有警察,但会遇到扛枪的士兵在公路上巡逻。可是,这条边境线实在太过漫长,河道最窄的地方不过十几米,根本没办法把守。扎莉娜告诉我,别被眼前的景象蒙蔽,其实某些‘高科技’已经悄然来到这片土地:现在毒贩会用无人机投送毒品,这令缉毒的难度骤然增大。”(页141)“伊什卡西姆是瓦罕山谷里的第一座村庄,也是最大的一座。河对岸的阿富汗村子也叫伊什卡西姆。我发现,在瓦罕山谷,以喷赤河中心线为界,塔吉克和阿富汗两侧的地名完全相同,就像河水的镜像。”(页148)

写作本文之前,我没有更多严肃的参考读物。但我特意看了梁彦宗主持的TVB旅游节目《背游中亚》(2017)和台湾地理教师张佩瑜《中亚手绘旅行》(2010简体版)。也推荐给《失落的卫星》这本书的读者,虽然体裁不同,仍可对比看看中文世界不同背景的旅行者视角。

2021年8月