他擁有夜晚:James Gray,一個復古的新作者(完整配圖版)

.

.

熟悉葛瑞影片的人應該很容易留下一個印象,那就是影片與環境本身的緊密關係,這也是為何,初次看完《紐約愛情故事》之後,會對影片中從深秋到深冬的感覺如此強烈。然而,若我們理解他影片的題材,就會明白他影片中的幽暗調性的來源。不過,有鑒於讀者可能不熟悉葛瑞的作品,筆者有必要在此簡述一下他的作品,尤其前兩部作品《殺手悲歌》與《家族情仇》(The Yards,2000,片名原名直譯為“調車場”)算起來已經年代久遠了。

. 葛瑞對《教父》的仿擬很明顯,而他自己也從不否認

葛瑞對《教父》的仿擬很明顯,而他自己也從不否認

.

《殺手悲歌》講述的是一名叫賈許的殺手為了屢行一份殺人合約而被迫回到他幾年前逃離的家園:小敖得薩(little Odessa,亦即片名所示)——位於布魯克林的一個區(註2),在這裡,與其說他要完成一項並不難的任務(影片一開頭便展示了他一次乾淨俐落的殺人行動),還不如說他的歸鄉是要處理他逃走時留下的恩恩怨怨,尤其來自他與父親、弟弟、黑幫以及愛人方面的恩怨。最終,一切不如賈許想像地順利,母親病逝,且因為他的關係,女友與弟弟都被誤殺。

《家族情仇》中里歐假釋回家,他沒來得及與體弱的母親享受天倫之樂,就因為他對金錢的急迫需要,而不顧經營地鐵維修工廠的姨丈的建議,執意與在姨丈底下工作的好友威利——他同時也是表妹恩瑞卡的愛人——一起處理公關的工作,亦即參與一些非法的買通行為。當然一切也不如里歐想像得順利,在一次意外威利誤殺了調車場的看守、里歐打傷了警察,但兩個罪名都落到他身上,以至於他得過著躲藏的生活。最後是里歐在眾叛親離的情況下,出庭告發姨丈等人的非法行為。

2007年上映的《萬惡夜總會》(We Own the Nights)(註3),巴比沒有按照警察分局長父親的期望,發展著自己的事業,在夜總會界相當吃得開,這讓父親與模範警察哥哥相當頭大。然而父兄欲追捕的俄國毒梟就出沒在巴比的夜總會,巴比不願意與警方合作合力誘捉毒販,最後卻先後害哥哥受重傷以及父親被擊斃,這才使得巴比放棄自己的追求而一起緝兇,最後加入警界。

至於《紐約愛情故事》中,萊納這位脆弱敏感的猶太人因為基因問題使前未婚妻離開了自己,他因而多次自殘。珊卓拉,同樣是猶太人,家裡也跟萊納家一樣經營洗衣店,只是珊卓拉家的規模大得多了,對萊納有好感的珊卓拉對萊納是殷勤地追求,無奈萊納此時卻遇到了一位令他更為癡迷的鄰居米歇兒。對家中生意有幫助的戀情遠不是萊納的考量,直到他最終還是被作為別人第三者的米歇兒給拋棄之後,他才回到珊卓拉身邊,認命地接受較為現實的生活。

前三部犯罪影片所觸及到的主題,讓影片很容易呈現出一種“教父”式影片的氛圍,當然,葛瑞從沒有否認來自柯波拉(Francis Ford Coppola)的影響(註4),這也讓葛瑞的影片一直帶有一種低調的陰鬱感。一如前面所提到的,我們很容易發現葛瑞對於環境特點的利用,這也是為何他影片中經常會有雨天的場面,特別是他在《萬惡夜總會》中一場精采的飛車追逐戲中,他認為自己最大的創新就來自於將空間與天氣做了一個完美的結合:在生死攸關的情況下還要加上視線看不清楚這層焦慮的元素。

然而葛瑞不是將人物放置在一種不見天日的狀態中(殺手、官商勾結者、幫派夜總會的看場人),就是讓人物自身的個性具有陰暗性(脆弱自閉的萊納)。這讓他的黑色電影跟情境、角色狀態緊密貼合。黑暗,於是成為他的人物所擁有,並生活其中的重要因素。「我們擁有夜晚」不僅是一個片名,也可以說是他所有角色的特徵。

. 在混沌中,一切未明的狀態,導演則說,這看起來像是星斗,後來才知道原來是地鐵

在混沌中,一切未明的狀態,導演則說,這看起來像是星斗,後來才知道原來是地鐵

. 出地鐵,里歐也得從混沌中,慢慢走到光明來

出地鐵,里歐也得從混沌中,慢慢走到光明來

. 里歐在地鐵上的茫然。這一段,導演還設計他與一警察對視,以非常傳統的方式顯示出他對警察的感覺:一種畏怕、不安跟愧疚

里歐在地鐵上的茫然。這一段,導演還設計他與一警察對視,以非常傳統的方式顯示出他對警察的感覺:一種畏怕、不安跟愧疚

.

第二次對里歐的慢變焦拉近(zoom in)是他在片末作為呼應片頭的地鐵車上,第一次拉近是在醫院,在那裡,拉近表示了一個壓迫與戲劇張力,也是他不滅絕人性的一次逼問;這次則是對他的茫然進行另一次逼迫:一切代價是否值得,以及他因而過得舒坦了嗎?

第二次對里歐的慢變焦拉近(zoom in)是他在片末作為呼應片頭的地鐵車上,第一次拉近是在醫院,在那裡,拉近表示了一個壓迫與戲劇張力,也是他不滅絕人性的一次逼問;這次則是對他的茫然進行另一次逼迫:一切代價是否值得,以及他因而過得舒坦了嗎?

.

為他舉辦的歡迎會。導演說,原本恩瑞卡的喪禮也應該沒有人送行,一如里歐是自己獨自搭地鐵回家一樣

為他舉辦的歡迎會。導演說,原本恩瑞卡的喪禮也應該沒有人送行,一如里歐是自己獨自搭地鐵回家一樣

. 里歐在進入許多場景之前,都是一個全景構圖,彷彿他與該處保持著一種疏離感,即使是他自己(闊別已久的)家

里歐在進入許多場景之前,都是一個全景構圖,彷彿他與該處保持著一種疏離感,即使是他自己(闊別已久的)家

. 里歐到姨丈的工廠,一樣渺小

里歐到姨丈的工廠,一樣渺小

.

來到姨媽家,一棟豪華別墅,里歐與母親撘的車看起來也是如此地渺小

來到姨媽家,一棟豪華別墅,里歐與母親撘的車看起來也是如此地渺小

.

空曠,里歐面對突來的意外無所適從。是距離,顯示了他與事件之間的清白,即使他後來的確出於本能地攻擊了警察,然而,他與地點的對比、與情境的阻隔都顯示出他的無辜

空曠,里歐面對突來的意外無所適從。是距離,顯示了他與事件之間的清白,即使他後來的確出於本能地攻擊了警察,然而,他與地點的對比、與情境的阻隔都顯示出他的無辜

.

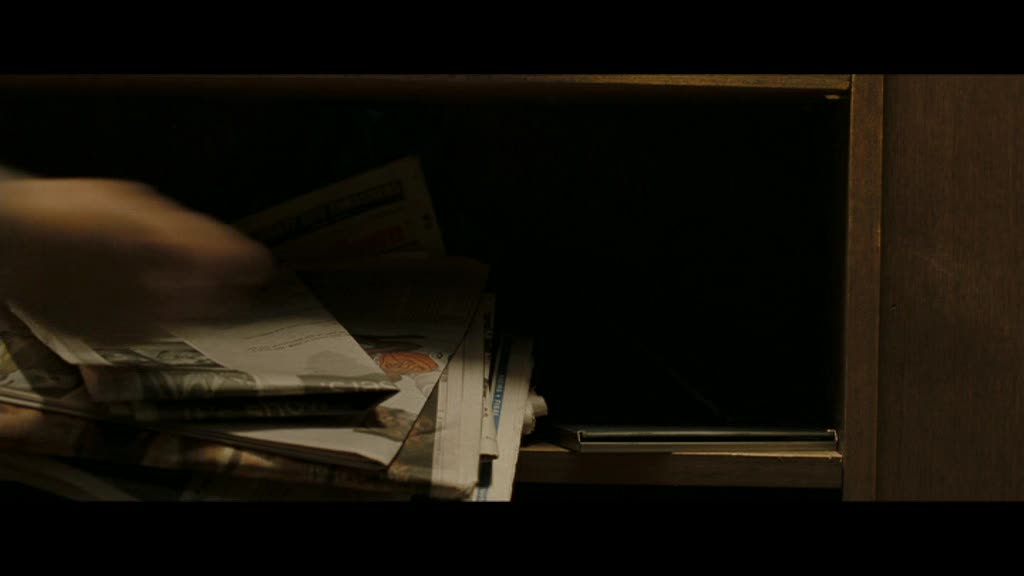

里歐多次以“窺視”的形象出現,與全景顯示地點一樣,他與情境本身似乎也保持一種若即若離的關係,且毋寧說,他對於情境有一種調查或學習或欲求的關係。這一幕是里歐看威利拿錢給人

里歐多次以“窺視”的形象出現,與全景顯示地點一樣,他與情境本身似乎也保持一種若即若離的關係,且毋寧說,他對於情境有一種調查或學習或欲求的關係。這一幕是里歐看威利拿錢給人

. 同樣,窺視,里歐在車上看威利與官員的交易,透過後視鏡

同樣,窺視,里歐在車上看威利與官員的交易,透過後視鏡

. 里歐窺視另一個內線交易

里歐窺視另一個內線交易

. 在姨媽家,里歐窺視威利對恩瑞卡的求婚與接吻。當然,當我們後來得知里歐與恩瑞卡的關係之後,回頭看看影片,處處都有暗示里歐對恩瑞卡的迷戀(即使恩瑞卡對他已經沒有這種意思了),這使得里歐與威利後來的衝突變得更加劇烈,當然姨丈的煽動也有很大的關係

在姨媽家,里歐窺視威利對恩瑞卡的求婚與接吻。當然,當我們後來得知里歐與恩瑞卡的關係之後,回頭看看影片,處處都有暗示里歐對恩瑞卡的迷戀(即使恩瑞卡對他已經沒有這種意思了),這使得里歐與威利後來的衝突變得更加劇烈,當然姨丈的煽動也有很大的關係

. 這次換威利窺視

這次換威利窺視

. 里歐的“間臉”已經越來越清楚了,他處於一種黑白未明的狀態,這是他偷偷回到家附近,面對恩瑞卡的形象

里歐的“間臉”已經越來越清楚了,他處於一種黑白未明的狀態,這是他偷偷回到家附近,面對恩瑞卡的形象

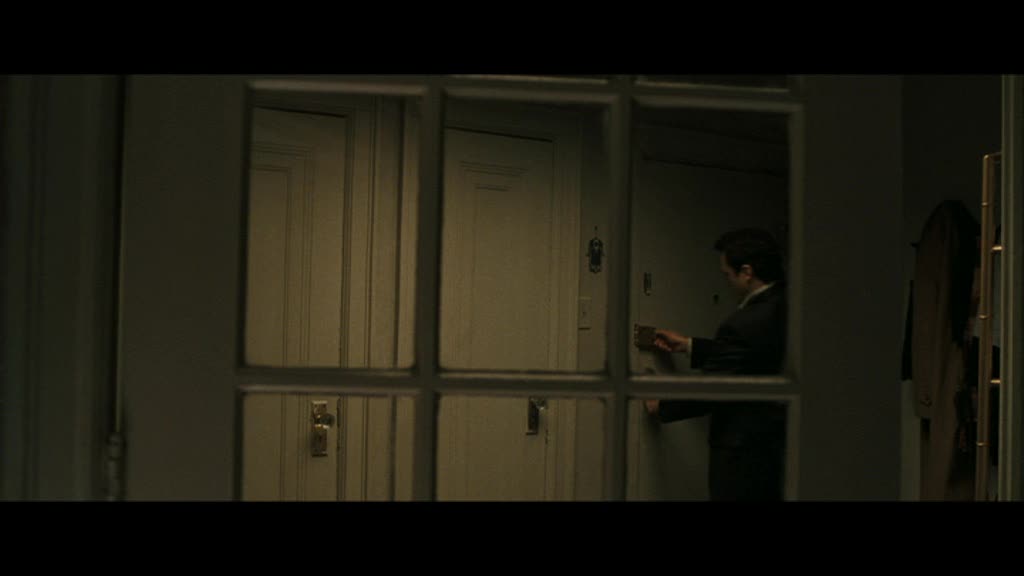

. 這次里歐的窺視已經不再主動了,他被迫在自家樓梯間以這種方式守護自己的母親

這次里歐的窺視已經不再主動了,他被迫在自家樓梯間以這種方式守護自己的母親

. 姨丈顯然不是很誠意要幫忙,里歐(或說導演)挑選了一個絕佳的場所,令兩個人同樣被切割,同時在忽明忽暗的光影中,展現出兩人對話之間的張力,里歐也是利用這個忽暗而逃離。這個場段對於光影的“正反打”式運用,可以參考《紐》的天台戲手法

姨丈顯然不是很誠意要幫忙,里歐(或說導演)挑選了一個絕佳的場所,令兩個人同樣被切割,同時在忽明忽暗的光影中,展現出兩人對話之間的張力,里歐也是利用這個忽暗而逃離。這個場段對於光影的“正反打”式運用,可以參考《紐》的天台戲手法

.

讓我們暫時將葛瑞的主題特徵擱下,稍後再談。在此有必要探討一下他引起爭議的地方,這個爭議在某種程度上,只是重現了50年代作者論的爭議吧。當然葛瑞不會重蹈覆轍,因為首先他的影片幾乎都由他獨立寫成劇本;再者,他隸屬的製作公司都是獨立公司或者大公司下的副牌。因而他的獨立性與獨斷性相當清楚。這也是屬於他自覺的一部分,他也對自己需要長時間籌備一部影片的原因再清楚不過了。面對影評人的探問,他也比影評人更坦承自己作品的陰鬱,甚至以此為榮(註5)。

自比向約翰˙福特(John Ford)效法的葛瑞,致力讓影片的象徵“清清楚楚”,於是有《家族情仇》片頭的明顯象徵:從黑暗的地鐵隧道逐漸走到地面上的光明,里歐在這輛地鐵上,茫然地踏在他的歸途,彷彿黑暗指向他的過往也指向他的混沌。葛瑞對這個他很滿意、很好地為影片找到氣氛的開頭做出的解釋,是仿如星空的黑暗卻轉變成一種旅程(註6)。當然要比起福特在《搜索者》(The Searchers,1956)出名的“門”象徵手法,葛瑞還差一大截;不過我們仍能滿意他對主角里歐設計的“窺視者”形象:影片中屢屢讓里歐處於某種窺視姿態,從他對威利-恩瑞卡這對戀人的旁觀,或者他對威利的非法行為進行的窺視一樣,只是最後他因為背負罪嫌,而只能在樓梯間窺視自家情況,則是一種無奈的姿態。只是這種象徵性的形象化手法,更接近30年代好萊塢黃金時期的習慣,這種習慣到了70年代也幾乎被棄絕了。

.

復古,於是成為形容他影片時很常用到的一個詞彙,他自己則可能會偏好“古典”、“正統”這樣的詞(註7)。或許在他的人物設定上,那種處於灰色地帶的模稜兩可,確實很接近戰後好萊塢強化後類型的標準人物,尤其出現在西部片跟黑色電影類別中。戰後的類型深化直接影響其後的好萊塢走向,當然包括了60年代後期的“新好萊塢”——這才是葛瑞明確表明的借鏡對象,他因而要恢復已經被棄絕的70年代美好傳統,這對他來說就是一種復古。雖然我們想說這種復古可以說是他的一種早熟,或說是他欲求的早熟,畢竟他真正成長的年代已經是美國電影走下坡的80年代。事實上,他為自己緩慢、“優雅”的節奏極為自豪,並認定這是一種“反電影”(anti-movie,註8),他談到的“電影”多為美國電影的特徵,彷彿他與許多人一樣,將美國電影看作可以統稱為電影的標準規格。

.

.

.

帶珊卓拉進房,與照片一起“成三人”

帶珊卓拉進房,與照片一起“成三人”

.

若從他以上四部片的故事梗概看來,他的題材可能是復古的,關於他影片的宣傳用語,他也提出過一些反駁(註9),他認為傳統的宣傳用語無法包含他影片所有呈現的深度與層次,但,哪部片不是這樣?不過我們也承認他的衝突主題確實比較“正統”,他的一般性手法也看似如此,所以《紐約愛情故事》中,萊納前未婚妻照片的處理,對於萊納什麼時候又真正地愛上我們知道得非常清楚,因為萊納把照片按下、丟棄在垃圾桶的動作都非常清楚(如上組圖)。相對於所謂的“現代主義”敘事,它的猜謎傾向則往往讓觀影變成一種偵探過程,好比《紐約浮士繪》(Synecdoche, New York,2008)在處理片中片的疊層時,便利用佈景本身的重複與(細微的)差異,鼓勵觀眾推理正在進行的時序,這經常會讓五分鐘的戲處理了一、兩個月的時長。

. 他從明亮(但卻是虛的,煙)跑進黑暗中。葛瑞經常利用這樣的場景優勢

他從明亮(但卻是虛的,煙)跑進黑暗中。葛瑞經常利用這樣的場景優勢

.

不論是設計好的還是意外出現的,總之,橫過的地鐵就這樣刺進里歐的頭

不論是設計好的還是意外出現的,總之,橫過的地鐵就這樣刺進里歐的頭

. 仔細拉片就會發現,《殺》片相對在許多設計上,比較依賴某種直覺,與他後來的作品相比,自覺性較低。不過對於前後呼應倒是很執著,這是片頭賈許的一個眼神,很容易讓人想起三年後的《驚天爆》。片末雖然是一個正面,但透露出相同的神情

仔細拉片就會發現,《殺》片相對在許多設計上,比較依賴某種直覺,與他後來的作品相比,自覺性較低。不過對於前後呼應倒是很執著,這是片頭賈許的一個眼神,很容易讓人想起三年後的《驚天爆》。片末雖然是一個正面,但透露出相同的神情

. 這部片與後來的《紐》在顏色上有非常相近的表現,因為攝影指導為同一個人。

這部片與後來的《紐》在顏色上有非常相近的表現,因為攝影指導為同一個人。

. 萊納房內的藍與綠

萊納房內的藍與綠

.

然而,或許就是因為他對所謂“電影”的反叛精神,而受到歐陸的好評,在某種程度上,他也沒有自己想像的“舊”。從他幾個場面調度特點來看,或許更能發現一些值得令人振奮的東西,這種東西不像是戴普勒象(Arnold Desplechin)或安哲羅普洛斯(Theo Angelopoulos)那種明顯運用各種電影手法,使它們聚合在一起而令人側目,葛瑞的意義在於使用簡單、易實踐的手法,重新突顯出場面的意涵。

《紐約愛情故事》第一次天台戲就是一個很好的例子(這場戲的截圖試例見文末組圖),葛瑞只是利用一次簡單的搖攝(pan)鏡頭,輔以看台本身建築的窗、牆,製造了一場精采的長單鏡式正反拍鏡頭。這場戲是米歇兒懇求萊納前一晚陪她去跟她的情人——一位有婦之夫一起進餐,讓萊納判斷這位名叫雷諾的人到底值不值得等待,而現在,一大清早米歇兒請萊納來到天台說他的想法。萊納對米歇兒的態度在這裡白熱化,他對雷諾的不懷好意顯而易見,米歇兒因得不到想要的答案而與萊納陷入僵局,兩人的拉鋸就在牆的阻隔以及窗框的“再框化”過程中得到一次漂亮的正反對立效果。這在過往的固定長鏡頭中,經常透過光影的變化獲得一種綿延的效果,這種光影可見於是枝裕和的《幻之光》(1995)或古林(José Luis Guerín)的《在希維爾的城上》(En la ciudad de Sylvia,2007)中可見一般,前者是一次買菜的戲,後者是一次等車的戲中呈現;更甚者,阿巴斯(Abbas Kiarostami)在《櫻桃的滋味》(Ta’m e guilass,1997)中一段遠景長鏡頭拍攝開車的戲,車在因山丘起伏而忽隱忽現的狀態中,完成一次正反拍的效果。彷彿當代電影也經常突顯了時間本身的流逝,只是葛瑞在這種情況下,更利用上場景本身的特徵,完成了該場戲的衝突性。或許阿巴斯的光影是一種偶然的呈現,葛瑞的光影則經常是有系統地處理,假如《家族情仇》中里歐攻擊了警察之後的逃跑,他奔跑時背景從白煙到黑暗,再到遠處一列地鐵像駛進他的腦門這樣的意象是出於意外,那麼姨丈虛情假意地表示要幫忙里歐卻身配槍枝、在廢墟完成的戲,其光影的使用絕對是有意營造的,在這裡,里歐、姨丈臉上的硬邊陰影使得兩人的搖擺性更加明顯:姨丈打算處理掉里歐,里歐則計畫告發姨丈等人的勾結醜案。然而當我們看到《萬》片中的另一個精采的視覺象徵時,便會理解《家》中里歐的逃跑很有可能不是意外形成的,巴比在目睹父親被殺的飛車追逐後,雨中跪坐的巴比在下水道排煙孔拍出的煙中,進行了第一次淨身;這個洗滌還要在片末在大草原中放火煙壎歹徒時,巴比單槍匹馬入林追犯後,又從草叢中慢慢現身時身上飄過的煙霧洗禮後,他才真的洗清了身上的罪孽。

.

不論刻意與否,兩次的煙霧確實為巴比淨了身:前一次讓他決心以特殊身分暫時加入警察的行列;後者則是讓他真正地踏入警界

不論刻意與否,兩次的煙霧確實為巴比淨了身:前一次讓他決心以特殊身分暫時加入警察的行列;後者則是讓他真正地踏入警界

.

再有,葛瑞對於空間的重複似乎也是非常自覺的。空間這個“參數”在影片中也是經常以簡單但充滿效果的方式呈現。《殺手悲歌》被充當焚化場的垃圾場於片末第二次出現時,賈許要燒的不是合約上的目標,而是燒為了要救他試著跑去找他而被誤殺的弟弟,這麼一個殘忍又充滿細節的場景,頓時成為一股無法抗拒悲傷的流露處。《紐約愛情故事》的四次樓梯間的出現,各有其拍法。首次出現在萊納與米歇兒的邂逅,樓梯間是一次沒有頭尾的開闊空間,以聲音來表現出其空曠感;第二次是米歇兒與雷諾分手後將萊納約到屋頂上的戲,萊納像是期待什麼一樣,快步地跑向天台,樓梯間在斜線造型中,清楚地切割成藍、黃兩個明顯的對比色調;第三次則是萊納欲於除夕夜晚母親舉辦的晚宴中偷偷與米歇兒攜手飛往舊金山,在樓梯見被母親叫住,理解且諒解他的母親並沒有阻止萊納的離去,樓梯間成了萊納一次真情流露的舞台,在昏黃的燈光下,攝影機的推拉搖移樣樣來;最後一次則是萊納被米歇兒拋棄,他失落歸來時,經過的樓梯間造型如第二次的出現,但燈光則與第三次同樣昏暗,攝影機的駐足靜觀,彷彿輕柔地呵護著他所決定卻不是最滿意的未來。

.

在談到配樂的使用,葛瑞便明確地說出70年代美國電影對他的影響(註10),尤其是那一串“電影小子”名單,對他來說,重要的情緒段落可以在很少或甚至沒有配樂的情況下完成,我們願意將這種段落稱做“有聲默片”,在這個領域中的翹楚要屬法國的黑色電影大導梅爾維爾(Jean-Pierre Melville)了,他不在葛瑞的師承名單裡,卻與葛瑞頗為相像,只是葛瑞主要還是以另一種方式製造戲劇性,梅爾維爾則是以此來完成他“細節癖”的特點。於是乎,葛瑞與記者花許多篇幅談到《家族情仇》中里歐被迫去醫院殺掉他在調車場攻擊的警察的戲,其實並不是特別的精采,這裡只是顯示出葛瑞確實沈得住氣,願意拍攝需要時間醞釀的慢戲。這部片真正精采的“無聲”段落出現在與威利一起辦事的人來到里歐住所行刺時的場面,其精采性除了讓動作本身發聲之外,葛瑞也擅用空間,使里歐圍繞在住家空間的迂迴行動成為一次令人難忘的描摹,重要的是這點出了某種寫實性:里歐對這個居住空間的熟悉。不過這種場面似乎也要求葛瑞的成長,《殺手悲歌》在末尾處黑道前往賈許女友家刺殺賈許、賈許弟弟魯賓前來警告、賈許在鎮上辦案的合作夥伴也前來警告的這樣一場戲裡,確實教看過本片的人難忘。實則在寫實性上說服力不夠,空間的建立也相對薄弱,雖然在形式上頗為漂亮(如下組圖),但最終也就落入形式先行的窘態,這也是為何葛瑞表示本片在法國的重映他無法順利看完,他對片中的錯誤記得太清楚了(註11)。

.

.

以場景的便利性來製造“遮掩”看來是葛瑞的拿手好戲之一,這裡的床單成為某種漂亮的天然屏障。只是,葛瑞在這場精采的戲裡,勢必放棄寫實性,終究淪為一種形式先行的執著

以場景的便利性來製造“遮掩”看來是葛瑞的拿手好戲之一,這裡的床單成為某種漂亮的天然屏障。只是,葛瑞在這場精采的戲裡,勢必放棄寫實性,終究淪為一種形式先行的執著

.

雖然葛瑞盡可能地減少配樂,這並不代表他的配樂就會相對因循慣例。作為一個歌劇迷,他也相當清楚如何以音樂來製造戲劇張力,他對於應該讓戲劇場面顯得簡單與清楚,其實也是來自對歌劇的感受。《紐約愛情故事》中,他明顯使用歌劇完成一段相當有力道的段落,那是出現在萊納與米歇兒及雷諾用完餐,雷諾與米歇兒去聽歌劇而將萊納打發回家後的戲。萊納買了張歌劇入門合輯來聽,此時珊卓拉上門來表明愛意,萊納則在某種利用的心理下與珊卓拉發生了關係。在這裡,音樂先是刺穿萊納、後又刺穿不懂歌劇的珊卓拉,也為兩人的結合添上一抹俗世的現實性,他們終將因為現實考量而真正結合。

當萊納在與米歇兒第一次天台相會的戲之後,便全心與珊卓拉迅速加溫,影片利用了萊納在片中的專長,攝影,照片的使用使得影片的節奏變得輕快。對照片的使用,主要出現在《萬惡夜總會》片頭,葛瑞使用一些紀錄照片很快地建立影片的時代感,這是一種簡單但有效的方法。然而到了《紐約愛情故事》中則進一步發揮,不只是照片的使用時間,還包括了萊納身為一個攝影愛好者這個特點也被充分利用,這讓萊納隔著天井向住天井對面的米歇兒拍照、隔空喊話的戲顯得迷人異常。同時,萊納也以他自己拍的空景照片向珊卓拉(以及觀眾)說明自己的自閉性格。他拍攝珊卓拉以及她家人的照片則因而顯得格外有意義,它們顯示出萊納自我轉變的企圖,這才讓他在片尾被米歇兒拋棄後的轉念看起來不牽強。

.

同樣地,一如前文提到萊納第二次前往天台時,樓梯間的呈現情況,畫面被斜向的樓梯線條切割成藍黃兩個色塊。《紐約愛情故事》與《萬惡夜總會》都用上了相同的攝影指導貝卡-阿塞(Joaquín Baca-Asay),這讓兩部片的顏色處理十分接近,以藍黃為主調。後者因為警察制服的關係,藍色與巴比夜總會的黃色有著很明顯的對比;前者則讓萊納身處於大量的藍色,為此萊納房內的水族箱也用上了藍色的照明燈,這個統一的藍,將從片頭伊始,就讓萊納逃不開其投水自盡的壓迫性,而萊納因而與他自己養的魚一樣泅泳於水中,整個環境對他來說就是一個巨大的水族箱。不過據說《萬》片原本是要找《家族情仇》的攝影指導沙維迪(Harris Savides),他為《家》片營造了一個非常“教父化”的質感,在那裡昏黃被表現得非常出色。但或許這個意外的替換,才為葛瑞的影片添加了一點不同的色彩,顏色因而得以更清楚地成為象徵的元素之一。觀眾則期待他影片再添上一個新的色彩。

. 最後這一鏡頭,台灣版可以說是畫蛇添足了,從賈許臉上的血跡看來,這與前面一場戲:將弟弟魯賓火化的戲是連的,也就是說,這並不是什麼曖昧性的倒敘。這一點來說,葛瑞相當清楚順序敘事對他影片的重要性,尤其他的作品經常有一些不那麼明確的場面調度處理

最後這一鏡頭,台灣版可以說是畫蛇添足了,從賈許臉上的血跡看來,這與前面一場戲:將弟弟魯賓火化的戲是連的,也就是說,這並不是什麼曖昧性的倒敘。這一點來說,葛瑞相當清楚順序敘事對他影片的重要性,尤其他的作品經常有一些不那麼明確的場面調度處理

. 這是一次美好關係的開始(套用一下《北非諜影》的對白)

這是一次美好關係的開始(套用一下《北非諜影》的對白)

. 第一場樓梯間的戲:遇見米歇兒

第一場樓梯間的戲:遇見米歇兒

. 第二次出現樓梯間,是萊納興奮地到天台與米歇兒赴約,在那裡,米歇兒表示她已經與雷諾分手,進而,萊納利用了米歇兒的脆弱與她發生了關係—導演的說法是,這算得上萊納強暴了她

第二次出現樓梯間,是萊納興奮地到天台與米歇兒赴約,在那裡,米歇兒表示她已經與雷諾分手,進而,萊納利用了米歇兒的脆弱與她發生了關係—導演的說法是,這算得上萊納強暴了她

. 第三跟四次樓梯間的戲:萊納離開家被母親叫住,以及他被米歇兒拋棄後沒去自殺而趕回家

第三跟四次樓梯間的戲:萊納離開家被母親叫住,以及他被米歇兒拋棄後沒去自殺而趕回家

. 米歇兒進屋與出屋;珊卓拉按門鈴與進屋

米歇兒進屋與出屋;珊卓拉按門鈴與進屋

.

現在讓我們再回到主題的問題上。追蹤一下葛瑞的主題發展過程可以較清楚地看出他所自豪的陰鬱如何慢慢地找到光明,即使這份光明帶有現實性。

曾經在他以25歲年紀拍下《殺手悲歌》並奪下威尼斯銀獅獎時,人們對他有如期待另一個奧森˙威爾斯(Orson Welles)——他也以25歲的年紀推出了影史不朽經典《大國民》(Citizen Kane,1941)。不過兩個人的相似也僅止於此。在《殺手悲歌》這部屬於他的《大國民》中,葛瑞利用了史詩結構,進行他“歸鄉”三部曲旅程的開始,以賈許的一次輕快且簡潔的謀殺打破了《大國民》片頭的“立入禁止”(註12),因為他得闖入一個必須立入禁止的地方。當然或許我們太過在意要將葛瑞的影片當作對經典的一個回應,《殺》片基本上也不具備《大》片的敘事結構,這使得賈許的回歸並沒有荷馬史詩的敘事氣勢,雖然台灣版影片還在片末畫蛇添足地加上一句這樣的話:「為了履行合約,賈許秘密地回到當年逃離的故鄉,布魯克林」似乎讓我們困惑於影片到底是一個過程、一個回憶還是一個預示情節,但當我們看到賈許臉上沾了被誤殺的弟弟身上的血時,我們知道影片一直都是順序敘事的。

不過即使葛瑞拒絕閃回手法,他對於回歸的主題卻緊抓著不放。里歐的假釋明顯還要突出他的歸途;巴比的回歸則要經歷迫使他回歸的創傷——尤里希斯傷疤的來由是被強調出來的。賈許則像是《奧德賽》(Odyssey)的反向設定(註13),他的怯懦導致兩個摯愛的死去,而他的旅程也不是一次英雄式的出征,卻是如過街老鼠般地逃離家鄉:被父親禁制、被黑幫追殺。不過他對於父親的仇視態度倒相當貼近悲劇情結(如我們熟悉的“伊底帕斯情結”),或許我們能說這部還頗有學生作品風格的影片,可以說是一次實習成果,用上最為人(也是葛瑞自己)熟悉的元素,穩扎穩打地完成一部不急不徐的正規影片。

由於涉及到親人的逝去,前三部作品因而顯出異常憂鬱的情緒,直到《萬惡夜總會》中父親因公殉職,才讓這份無奈感稍微減弱,縱使親眼目睹父親被殺過程的巴比(下圖),會在大量主觀鏡頭的安排中,邀觀眾一起體驗這份旁觀的無力,但終究不是一樁令人沮喪的悲劇:賈許弟弟被誤殺、恩瑞卡被威利誤殺。

.

是影片的調性逐漸光明化,也讓這些被迫過自己不想要的那個生活也改善了許多。巴比轉往警界至少可以贏得社會的敬重,再說他也因而找回兄弟之情,這也是為何影片在那些建立時代感的靜照之後出現的是在陰暗中的巴比一人,而最後一個鏡頭則是身穿制服的兄弟倆在一同接受表揚的場合上的並肩。里歐面對未知的未來而在地鐵上茫然地坐著,觀眾也不會曉得這趟旅程是要往哪裡去;但萊納卻十分清楚自己選擇珊卓拉之後的生活,瓦昆˙菲尼克斯(Joaquin Phoenix)則將這位善感的脆弱男人表現得相當出色。

.

《紐約愛情故事》已經是葛瑞與菲尼克斯第三次合作了,與固定演員的合作卻導引至一個頗值得一提的現象。尤以《家族情仇》與《萬惡夜總會》之間有趣的對照性為最,即使葛瑞表示菲尼克斯與馬克˙韋伯(Mark Wahlberg)是他認為當代最有實力的男演員之二,但這兩部片的角色倒置,仍不免讓人想起夏布洛(Claude Chabrol)頭兩部作品《帥哥塞吉》(Beau Serge,1958)與《表兄弟》(Les Cousins,1959)之間的關係,布蘭(Gérard Blain)與布萊利(Jean-Claude Brialy)分別在兩部片演出相反的兩個角色。而角色關係也都同樣從好友變成親戚,這種相似性不禁令人訝異。

當我們知道葛瑞對於影史的參照之坦然,便能夠理解特別喜愛“反身性”手法的法國評論界對他的鍾愛了。除了新好萊塢那幾位大導之外,葛瑞也曾表示過他影片對費里尼(Federico Fellini)等幾部50年代義大利電影的參考(註14),不論是費里尼式的多愁善感還是杜斯妥也夫斯基(Fyodor Dostoevsky),葛瑞的這些參照都是針對《紐約愛情故事》來的,杜氏的小說《白夜》確實為葛瑞的這一則小品增添了人物纖細的氣質。彷彿只有在葛瑞式的悲劇才需要借鏡更大的主題,我們願意相信他“偷”的神話結構更貼近他的犯罪電影(註15)。

.

.

.

有趣的是,這些犯罪電影對葛瑞來說反而更有一種自傳性質,是他的生活環境而不是他的血緣關係,使他拍攝了關於俄國黑手黨的故事。這些少數的外來族群本身對於“小團體化”的需求構成他影片本身的內部張力。這個出發點避免民族題材成為某種有訴求性的手段,即使題材本身的人道主義仍要求了觀眾對這些族群的關切。

葛瑞自己的Ashkenazi猶太血統雖然為萊納這個角色的遭遇做了基本的鋪張:他因為天生帶有泰薩克斯症(Tay-Sachs)基因而與前未婚妻離異,這種基因帶原是葛瑞自身的情況。此外影片沒有任何一處是與葛瑞自己貼近的。也就是說脫離三部曲之後的葛瑞彷如新生般迎向新的題材與新的類型,而《紐約愛情故事》這部可以稱得上葛瑞最好的作品確實在許多層面都得到成長了。是在這種情況下我們見證到一個作者的誕生。

. 萊納的出場(影片的第一個鏡頭,當然,那隻海鷗肯定不是偶然拍到的)

萊納的出場(影片的第一個鏡頭,當然,那隻海鷗肯定不是偶然拍到的)

. 繼而是一盞燈

繼而是一盞燈

. 這一段,是希區考克加上葛里菲斯的致敬,這因而減弱了戲劇性了嗎?非也

這一段,是希區考克加上葛里菲斯的致敬,這因而減弱了戲劇性了嗎?非也

. 里歐的一視,這一視帶著什麼樣的情緒呢?窺視?怒視?為朋友擔憂?為自己擔憂?

里歐的一視,這一視帶著什麼樣的情緒呢?窺視?怒視?為朋友擔憂?為自己擔憂?

. 與前面在姨丈公司看到的威利不同,那裡他隔得更遠,但這次,他近得多了,可能要比他自己所想像得要近得多了

與前面在姨丈公司看到的威利不同,那裡他隔得更遠,但這次,他近得多了,可能要比他自己所想像得要近得多了

. 他的自我囚禁:他跳水自殺後回家時母親叫住他

他的自我囚禁:他跳水自殺後回家時母親叫住他

. 最後一個鏡頭:有了陪伴,但卻在禁閉、壓迫之中

最後一個鏡頭:有了陪伴,但卻在禁閉、壓迫之中

.

經歷過了《紐約愛情故事》之後,葛瑞反倒有了更寬廣(但不確定是否合適)的戲路以及表現手法。他的反身性參照的方向肯定也會逐步改變。好比他對格里菲斯(D.W. Griffith)式的平行蒙太奇依賴的減少,這在前兩部作品中可以說扮演吃重的角色,尤其像《家族情仇》片末警方的記者發表會上姨丈與議員間的談判和威利誤殺恩瑞卡戲的交錯(如下組圖);或者向希區考克(Alfred Hitchcock)取經,威利誤殺調車場看守的戲。這些參照系統到了《萬惡夜總會》已經淡化,而《紐》則更稀少了,留下更多的是他與同時代創作者間的某種共通性,一如前文提到的關於長鏡頭的使用與思考;或者向自己的作品進行反身性嘗試,在同樣質性的人物設定上,我們相信Leo(《家族情仇》的里歐)到Leonard(《紐約愛情故事》的萊納)有一定程度的關聯性。

.

.

這麼一來,觀眾或會好奇葛瑞往後作品的面貌。如正在前製中的《Z的失落城市》(The Lost City of Z)或者另一部被記載在他的作品表中卻還在發展中的《初級城市》(Alphabet City)。前者是根據一位被認為發了瘋的探險家派西˙法塞(Percy Fawcett)的故事改編而來,他在前往亞馬遜流域試著尋找一個他認為存在多年的文明時,對照他參加的一次大戰的心得,對西方所謂的“文明”提出了質疑。據導演的說法,這部新片與其說在揭示一個神秘事件的冒險過程,還不如說是順應著這位探險家所認定的價值觀提出質疑。因而我們也無法預測聽起來像是一部冒險電影會因為這個引人深思的問題而導向什麼樣茂。至於後者目前則未有任何相關資訊,不過單從片名來看,葛瑞似乎對於環境、地點的關注是絲毫沒有減少。或許我們期待的新色彩也會在這裡獲得一個滿意的回應。

. 萊:天吶…冷死了

萊:天吶…冷死了

. 米:抱歉,他在樓下,只好這麼早把你叫來天台。你覺得他如何?

米:抱歉,他在樓下,只好這麼早把你叫來天台。你覺得他如何?

. 米:萊納,你怎麼看雷諾這個人,跟我說嘛

. 萊:我不知道

萊:我不知道

. 萊:你要我跟你說什麼?

萊:你要我跟你說什麼?

. 米:你覺得他會跟我在一起嗎,永遠?

米:你覺得他會跟我在一起嗎,永遠?

. 米:說真話

米:說真話

萊:我不覺得會…抱歉

. 米:他要我陪他去出差,我還不知道該怎麼做

米:他要我陪他去出差,我還不知道該怎麼做

. 萊:米歇兒,拜託,你到底在幹嘛?這種男人有自己的家、生活、家庭…你想他會為你放棄這一切嗎?

萊:米歇兒,拜託,你到底在幹嘛?這種男人有自己的家、生活、家庭…你想他會為你放棄這一切嗎?

. 萊:…我知道要是我,我可以。我可以為你丟下一切

萊:…我知道要是我,我可以。我可以為你丟下一切

米:萊納,你這樣說很溫馨,但你會這麼說是因為你並不了解我,你若了解我就不會這麼想了

萊:我不在乎

米:萊納,聽我說,你就像我的哥哥一樣

萊:喔~

米:我們才認識不到幾個星期…

. 米:我卻覺得能夠跟你說所有的事

米:我卻覺得能夠跟你說所有的事

. 米:你知道嗎?我希望你能成為我的朋友

米:你知道嗎?我希望你能成為我的朋友

. 萊:你幹嘛不告訴雷諾?好吧?告訴他你願意陪他去出差。我不在乎了,玩得愉快!

萊:你幹嘛不告訴雷諾?好吧?告訴他你願意陪他去出差。我不在乎了,玩得愉快!

. 米:萊納,你去哪?

米:萊納,你去哪?

. 萊:我認為我們不應該在會見彼此了

萊:我認為我們不應該在會見彼此了

. 米:喔!萊納,別這樣說!

米:喔!萊納,別這樣說!

. 米:萊納!

米:萊納!

. 回房後的萊納對魚缸敲了兩下,旋即撥電話給珊卓拉

回房後的萊納對魚缸敲了兩下,旋即撥電話給珊卓拉

. 並且拉下自己的窗簾(阻隔了他見到米歇爾的通道)

並且拉下自己的窗簾(阻隔了他見到米歇爾的通道)

.

.

.

註釋:

1. 參照Sony Columbia發行的《萬惡夜總會》DVD之訪談花絮。

2. 這裡以住著許多俄國移民出名,特別是來自烏克蘭的移民,所以才用上了烏克蘭的一處名勝為名。熟悉電影史的人一定會知道,敖得薩石階曾因為影片《戰艦波將金號》(Bronenosets Potyomkin,1925)而聞名。

3. 原片名指涉的是80年代中,人們對罪惡充斥的夜晚所用的一種俗語,主詞可以是警察,也可以是罪犯。

4. 關於他受到柯波拉的影響,尤其來自《教父》(The Godfather,Part I & Part II)和《現代啟示錄》(Apocalypse Now),葛瑞已經在許多的訪談中都有談到這一點。

5. 參考《電影筆記》(Cahiers du Cinéma,2008年11月號)對他的訪談,周星星翻譯,載電影資料館電子報。他的《家族情仇》因而在完成後被束之高閣將近兩年才得以上映。

6. 參考《MovieMaker》對他所的訪談,出處:http://www.moviemaker.com/directing/article/going_the_distance_2426/。刊載在《Contact Music》網站的一篇訪談也顯示葛瑞對這個其實頗為老套的開場戲的滿意,見http://www.contactmusic.com/new/home.nsf/interviewee/jgray。

7. 同註5。

8. 同註6,參考《Contact Music》那篇名為〈北方佬與家族情仇〉的訪談錄。

9. 參考《Slant》雜誌網站刊載的訪談:http://www.slantmagazine.com/film/features/jamesgray.asp。葛瑞不滿宣傳與簡單地描述「兩兄弟站在法律相反的兩端…」,他認為這兩兄弟只是用自己的方式拿捏法律,巴比這個人物並非罪犯。

10. 參考刊載於《Cinema Blend》的訪談中,關於音樂的討論。http://www.cinemablend.com/new/Interview-We-Own-The-Night-Director-James-Grey-6614.html。

11. 同註9,討論到他前三部影片主題同一性的問題。

12. 《大國民》著名的開場:圍牆背後是一棟廢棄的豪宅,圍牆門口則掛著一個“禁止進入”的標示。“立入禁止”是日文用語,在此筆者以誤讀的態度挪用來增加這個禁制的多義性,用以連接後面要提到的《殺手悲歌[的情況。

13. 雖然小敖德薩是因為葛瑞從小生長環境而熟悉的地方,但其與“奧德賽”的諧音關係也不得不令我們特別注意。

14. 同註9。

15. “神話性質”(mythic quality)這樣的詞不僅經常出現在葛瑞的訪談錄中,也出現許多對他影片的評論文章裡。不過他明確提到“偷一種神話結構”的聲明,可見於他與Andrew O’Hehir的訪談,刊載於http://www.salon.com/ent/movies/feature/2007/10/11/conversations_gray/。