掘火电台057——中国作曲家01:红色年代(上)

制作/杨宁

平面设计/mog

-

如果我们自己的泥土已经成了异域的想象,那泥土上的生活也多少已经沦为一种假象。

-

没有任何艺术史需要从头重新开始,再特殊的年代、再特殊的产物所留下的印迹,最终也会被包容进历史的叙事,成为后来者无法绕开而不得不容纳、消化、融合进自身的元素,成为任何纯粹主义都无法挑战的新的感性的一部分。这就是为什么我们终将会有一天要系统地重温那个年代的独特遗产。

直接下载:链接(可右键)

收听方式:

1. 使用上方网页播放器(兼容iOS,可将此页链接拷至手机播放)

2. 使用上方直接链接播放或下载到本地播放

3. 使用掘火电台APP(只支持iOS,请到appstore免费下载)收听:链接

(掘火电台节目文件较大,首次使用APP的用户请务必阅读注意事项:https://digforfire.net/?p=10019

4. 使用iTunes Podcast(电脑或移动设备,手机用户可在iTunes Store或Podcasts app中搜索“掘火电台”,因为iTunes更新podcast有滞后,节目发布后可能需等数小时才会更新列表)订阅收听: 链接

5. 到网易云页面或app收听:http://music.163.com/#/djradio?id=972068

曲目:

1. 葛炎:马车(1954) 5:10

2. 朱践耳:欢欣的日子,Op.2b(1953) 3:28

3. 刘诗昆等:青年钢琴协奏曲(1960) 13:52

3a. 黎国荃(改编):青年圆舞曲(1956之前) 4:33

4. 朱践耳:节日序曲(1958) 10:03

5. 施万春:節日序曲(1960) 10:37

6. 丁善德:新疆舞曲第二号(1960前,钢琴) 4:43

7. 丁善德:新疆舞曲第二号(乐队) 5:52

8. 王义平:貔貅舞曲(1954) 7:56

9. 马思聪:山林之歌(1954) – III. 恋歌 6:39

10. 王西麟:云南音诗(1963) – III. 夜歌 8:54

11. 王西麟:云南音诗 – IV. 火把节 7:39

各位听众大家好,这里是掘火电台,我是杨宁。今天要给大家介绍的是中国作曲家在上世纪“红色年代”——也就是50到70年代——创作的一些作品。今天这期节目先介绍一些小作品,具体地说是能表现当时音乐生态的作品中比较好的一些。

在开始之前,我想先讲一个貌似无关的故事。之前看到过一位前辈古典乐迷的文章,回忆说他在80年代有一天,听到了一首极其美妙的小提琴协奏曲,他之前没听过这首,于是就拼命去找到底是什么曲子,心里还想:哎呀,我以为已经听遍古典音乐的名篇佳作了,原来还漏掉了这么好的曲子。结果是什么曲子呢?是现在在“四大小提琴协奏曲”名单当中经常列第五的布鲁赫《第一小提琴协奏曲》,也就是现在您听到的背景音乐。

我当时觉得这个故事真是“悲欣交集”。悲的是80年代音乐资源如此匮乏,我们现在已经熟悉得不能再熟悉的曲目,当时居然很难找到。喜的是这位前辈当年这种单纯的“发现”的乐趣,在这个资源丰富的时代已经越来越少了。但更悲的是,当时他连这曲子都没听过,那是凭什么才觉得自己已经听遍古典音乐的名篇佳作了呢?

那么这是30年前的情况。我讲这个故事的原因是,在30年后的今天,我们对西方古典音乐的名篇佳作已经了解得很多了,但对我们自己的作曲家和作品,恐怕还处在30年前对西方作品的那种了解程度和想象力。当然,这个责任并不在听众这边,具体是什么原因造成了这种情况,这里也不多说了。

在开始介绍音乐作品之前,我还想说几个数字。2008年,南京艺术学院的张少飞写了一篇博士论文《1949-1981年间的中国管弦乐研究》,最后有一个目录,列出了这30多年里诞生的管弦乐作品。他有一个复杂的标准,按这个标准一共列出了428部作品。

我个人并不同意把1976-1981这五年也划在其中,因为就算写的是同样类型的题材,用的是同样的风格,创作者的心态和目的也很可能是完全相反的。所以,减掉他目录里这五年的166部作品,从1949年到1976年就一共有262部。说实话这个数字并不是很大,但是这262部当中,能算有知名度的,大概不到10部吧?我们来列举一下:《梁祝》《黄河》《红旗颂》《瑶族舞曲》《嘎达梅林》《阿细跳月》《春节序曲》《草原英雄小姐妹》《人民英雄纪念碑》,差不多就这些了吧?无论怎样应该是不到5%的。

我很希望能通过这期节目带您开始认识剩下的那95%,但很遗憾的是音像资料实在太难找了,因为我国出唱片还没出总谱来得勤快。但我想,已经有资料的那些,就能够拓展我们的视野和想象力了。

不过既然是“一元发展期”,那大部分作品肯定是和当时发生的事情密切相关的。50年的很多作品都是农村改造和土改这类在苏联被称为“社会主义现实主义”的题材。要从其中挑出写得纯粹而真诚的确实不太容易,大多数都是以文人姿态描述他们想象中和希望中的农村,情怀一起来就变得非常空洞了。不过在我看来至少还是有一首是值得听的:葛炎的《马车》。

葛炎出生于1922年,去世于2003年,主要作品是电影配乐,包括《南征北战》、《阿诗玛》、《高山下的花环》等。对我来说,《马车》这首主要的惊喜在于开头对马蹄声的模仿。听到这首曲子的时候我还在上海交响乐团工作,当时觉得这个开头太有想象力了,还琢磨了好久,最后终于忍不住去借了总谱,发现只是钢琴加弦乐拨弦而已。之后的亮点主要是主旋律周围的对位素材和伴奏声部里节奏性的铺陈。可以说让这首小品不落俗套、显得纯朴而有趣的就是这两点。

【1. 葛炎:马车(1954) 5:10】

这是曹鹏指挥上海乐团的版本,由香港的拿索斯公司录制,收在“黄河”系列里,虽然早就绝版,但现在买得到电子格式。在上海交响乐团50年代的节目单里,葛炎的这首《马车》和其他几首农村题材小品,比如李伟才的《小放牛》、张赫的《快乐的农村》,是经常出现的。毫无疑问这三首曲子现在都消失了。原因也很简单:这种作品跟我们现在的音乐会生活——也就是以都市中产为目标观众的音乐演出——是格格不入的。就算要听农村题材,乐迷喜欢的一般也是欧美的农村(或者叫作“田园”)。

实际上就算作曲家本人尽力把作品拯救出当时的语境,效果也不会很好。比如朱践耳作曲的《欢欣的日子》,这是1953年为纪录片《伟大的土地改革》写的配乐,是朱老自己编订的作品目录中唯一一首他在那个年代、在国内写的。这首曲子原来的标题是《翻身的日子》,配器是小乐队加民乐主奏。在纪录片里,配的画面是“农民们分得土地、农具、房屋,欢天喜地的情景”。当时非常受欢迎,被用在中央电台“对农村广播”节目的片头,还被改成钢琴独奏、民乐合奏等好几种形式。过了半个多世纪,在2005年,朱老自己把它改成管弦乐作品,稍微现代化了一下,在2006年由上海交响乐团首演。最重要的是,朱老把原标题“翻身的日子”改成了“欢欣的日子”,淡化了政治意味。那效果怎样呢?我们先来听作品,陈燮阳指挥上海交响乐团演奏:

【2. 朱践耳:欢欣的日子,Op.2b(1953,2005) 3:28】

朱老去年出版的《创作回忆录》里记录了一些专家和听众这场音乐会的反应,出乎朱老意料之外的是,(下面原话引用)“大部分与会的爱乐者的兴趣和话题竟然不约而同地集中在《壮士行》和《悲调》这两部较为深奥的作品上……我用了现代派的写法,那犬牙交错的多声部,极不和协的音响,强烈地呼啸着,居然使爱乐者们得到更多情感上的震撼和审美上的满足”。朱老的记录里没有提到听众对《欢欣的日子》的反应。

接下来要介绍的是一部有点猎奇的作品:由孙亦林、潘一鸣、黄晓飞和刘诗昆在1958年“大跃进”期间创作的《青年钢琴协奏曲》。四位创作者当时还是中央音乐学院的学生。首创者孙亦林在钢琴系二年级,刘诗昆当时不到20岁,他和潘一鸣一起改进了钢琴部分,完成配器的黄晓飞当时是作曲系学生。

我其实不太理解为什么这部作品现在被埋没了,因为它在好几个方面是非常炸裂的。首先这是新中国的第一部大型的钢琴和乐队的作品;其次它用的是民族乐队,但又和钢琴结合得天衣无缝;然后,作品一上来就是锣鼓喧天的场面——相比之下我觉得格里格那首钢琴协奏曲用定音鼓滚奏来开头简直就不算什么创意了,居然每份曲目介绍都还要说一遍。从学术上讲,这样中西结合的尝试也理应能在中国音乐史上有一席之地的。要不是中唱上海这几年在挖老演奏家的历史录音,出版了刘诗昆专辑,我应该完全没有机会听到这首。下面听到的就是他在1963年的演奏,中央音乐学院民族乐团协奏,江一指挥。

【3. 刘诗昆等:青年钢琴协奏曲(1960) 13:52】

孙亦林、刘诗昆等人的这首协奏曲标题叫“青年”,可以认为是反映了当时年轻人的一种精神状态。当时的年轻人还有一种完全不同的精神状态,我们可以从另一首题为“青年”的改编作品中窥探一番:

【3a. 黎国荃(改编):青年圆舞曲(1956之前) 4:33】

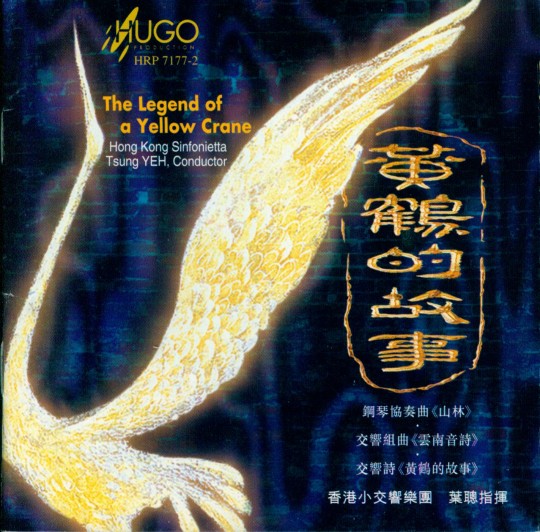

那么这是作曲家、指挥家黎国荃在1956年之前改编的《青年圆舞曲》,由叶聪指挥香港小交响乐团演奏。这首曲子原先是朝鲜作曲家尹克荣在1924年创作的童谣《小白船》,朝鲜那时候还没有分南北。黎国荃的改编,一方面有柴可夫斯基或者说俄派浪漫主义圆舞曲的风格,另一方面又是纯朴的轻型社会主义城市风格。我第一次听到的时候以为是80年代初的作品,很像现在很多人怀旧的时候所怀的那个旧。实际上当时这样的舞曲或者说“轻音乐”并不在少数,从内容和风格上应该说和英国的light music、美国的pops orchestral piece是一致的。不过当时在中国,这类音乐还承担着非常严肃的教化任务,就是要“反击黄色音乐”。到底有没有用,如果有用,是因为音乐本身有用,还是因为这些音乐占据了人们原来分配给“黄色音乐”的时间所以才有用,大概现在也很难找到人问了。所以我们还是继续吧。

在50年代,苏联对中国的影响是巨大的。在作曲界,大概就数肖斯塔科维奇、哈恰图良、卡巴列夫斯基这些人了。肖斯塔科维奇影响了不止一代中国作曲家,其中最直接的可能是他的《节日序曲》成为了两首中国的《节日序曲》的模板。这两首,一首是朱践耳的,另一首是施万春、魏作凡、徐志远合作完成的,后来由施万春全面修订。

这三首《节日序曲》的相似之处主要在结构上,都是奏鸣曲式,都是一个庄严的引子主题、一个活泼的主部主题和一个抒情的副部主题,三个主题进行“交响式的发展”。但这三首创作背景各不相同。肖斯塔科维奇这首是在1954年为十月革命37周年庆而写的,那时候斯大林已经去世一年多,他也没费什么心思,只花两天就写完了,结果很受欢迎。朱践耳这首是1958年留学苏联期间写的,没有什么政治任务。朱老1955年公派留学苏联,当时已经33岁。之前他只是自学,然后参加革命,写了不少脍炙人口的歌曲,解放后被分配从事电影配乐工作,前面介绍的《翻身的日子》就是配乐工作之一。他是一心向往交响乐创作的,但是在改革开放也就是他差不多60岁之前,他只有1955年到1960年留学苏联期间能够安心地学习、创作。这期间的作品也都很不错。《节日序曲》是他一直非常满意的一首,除了结构参照老肖的作品以外,整个气质是非常中国的,尤其是开头用小号做唢呐式的气派,真的够得上“气派”这个词。下面来听一下陈燮阳指挥上海交响乐团的版本。如果有余力注意几个主题的变化和发展,可以听出很多作品构思上的巧妙之处:

【4. 朱践耳:节日序曲(1958) 10:03】

施万春创作《节日序曲》的故事就复杂得多。一方面,据张少华在博士论文里考证的原始报道,这是1960年“为纪念列宁90周年诞辰而作并向‘五一’献礼的作品;”但网上的一篇据说出自作曲家本人的文章说是1959年给建国十周年的献礼作品,他当时23岁,读大四。这可以是中国音乐研究混乱状况的一个小小的例子。不过不管怎样,反正都是献礼作品。献礼作品当然怠慢不得,所以根据据说出自作曲家本人的那篇文章,学校成立了一个创作小组,施万春主笔,另两位学生辅助,然后主科老师盛礼洪负责把关专业和政治方面,还有集体讨论等等环节。

“创作小组”或者说“集体创作”在整个“红色年代”里非常多见。就在同一年诞生的《“梁祝”小提琴协奏曲》,作曲者写的是陈钢、何占豪,但最近丁善德的女儿、上音的小提琴教授丁芷诺老师发了一篇文章,说的就是《梁祝》创作过程中谁统筹、谁定主意、谁定框架、谁写什么、谁先来后到这样的事情,我看得有点头晕。

再回头说作品。这个作品的构思毫无疑问是标签式的,用据说是施大爷的原话说,就是:“呈示部主题表现普天同庆、欢腾热烈的节日气氛,表现中国人民意气风发、斗志昂扬的精神面貌,素材我选用了河北吹歌《淘金令》。呈示部副题用了一个上行的旋律动机,表现人们对祖国的热爱,对美好未来的追求;中间部分,我设计了一个新主题,用它进行风格变奏,一会儿西藏,一会儿新疆,一会儿苗族,一会儿彝族等等,一方面营造喜悦欢快的气氛。”后来在1976年修改的时候,他把中间的新主题整个去掉了。我没听到过原先的版本,不过无论如何这是个很有意思的修改。作曲家对少数民族民间音乐和歌舞素材的运用,一会儿也会说到。

最夸张的是这曲子的首演。据说西洋管弦乐和民族管弦乐两个乐队混合编制一共300人,光打击乐就有50人,引起很大轰动。后来为了上演方便,编制就改小了。

总的来说我并不是很喜欢施万春的这首《节日序曲》,但它的上演率还是不错的,所以还是放一下,是陈佐湟指挥中国国家交响乐团的版本:

【5. 施万春:节日序曲(1959/60) 10:37】

两首《节日序曲》就闹到这里。接下来就要说少数民族题材的作品。这一点可能要从三个方面说起。一是本身西方音乐史上带有刻板印象的“异域风情”作品就非常多,欧洲人不要说看近东、中东、远东觉得很“异域风情”,就是看西班牙和吉普赛人也觉得“异域风情”,所以这是一个音乐传统。二是民族主义和民族乐派的问题,如果说民族主义最初兴起的时候,处在边缘的文化需要以中心文化认可的形式获得认同,比如因为德国人最牛,德国人把交响曲这种体裁看得最高,所以大家要获得最高的认可都要写交响曲,那么现在,因为欧洲最牛,欧洲有音乐会文化,所以第三世界国家都要搞交响乐团,建音乐厅,都要有最懂的观众和最好的音乐会秩序,不然你就没素质……我总觉得在边缘向中心靠拢并争取认同的这个过程中,只要必须利用中心的标准和制度,就势必会发生可以称之为“自我东方主义”的现象,我就一直想为什么不能在茶馆里演莫扎特、贝多芬,而要在音乐厅里唱民歌。当然这背后问题实在太大了,今天就不讨论了。然后,理解“少数民族题材作品”的第三个角度就是政治,其实多民族国家都会考虑民族团结问题,所以要让少数民族在主流领域上发出自己的声音,其实这就是一个社会内部的“边缘—中心”力量平衡而已。

那么,中国的那些精确地说应该是“少数民族风情音乐会音乐”的作品,实际上就有两层“边缘—中心”的平衡,简单地说就是绝大多数是汉族的作曲家拿少数民族素材一方面满足上述第三点,一方面争取国际认可(在“红色年代”就是社会主义阵营),同时其实无法回避上述第二点。

这其实没有什么不好,反正至少是无法避免的事情,而且现在仍然在不断地发生。可能有人知道好多年前卞祖善和谭盾之间的争论,简单地说就是一些比较传统的艺术家认为谭盾把装神弄鬼的东西演给外国人看,等于是宣传中华文化的糟粕。谭盾的作品是精华还是糟粕我不知道,但外国人对中国的真正了解,因为谭盾而增加或者减少了吗?或者因为比较传统的艺术家的作品而增加或者减少了吗?本身就是你去迎合他们的音乐文化体制也就是音乐会体制,你能指望他们放下自己的、和这种制度相适应的标准和观念吗?我先不说东方和西方的对峙,就说西方人自己,为什么音乐学院出身、搞现代音乐的那些人要有自己的演出团体而不依赖传统乐团,并且要在不是传统音乐厅的地方做演出?

不好意思扯远了。回到我国作曲家在红色年代的那些少数民族题材作品。这些作品其实是有遗憾的,根本上的一点就是受西方音乐理论影响太大,导致当时不少人忽视了民乐里一些和西方体系不一样的精髓。但是如果要讲作品的效果的话,还是要看受众是谁。那么从现实情况来说,有些作曲家没去过新疆就写新疆题材的作品,大部分是汉族的并且没去过新疆的观众还是很喜欢,那这个作品也就算完成了任务吧。另外,对作曲家来说,异域风情往往是发挥想象力的一个很好的平台,特别是和声、配器方面。丁善德的《新疆舞曲第二号》就是这方面的一个极致典范。

丁善德是作曲家、钢琴家,上音的老院长,1911年生,1995年去世。他的外孙余隆先生在音乐界叱诧风云,对中国交响乐运作的国际化、标准化起到了相当大的推动作用。《新疆舞曲第二号》是丁善德在50年代写的,一开始是钢琴版。然后当时任职于上海交响乐团和上海音乐学院的苏联专家谢尔盖·迪利济耶夫很喜欢,大加赞赏,就给它配了器,把俄派的乐队色彩发挥到了极致。我们来比较一下钢琴和乐队两个版本,先是丁善德的女儿丁柬诺演奏的钢琴版:

【6. 丁善德:新疆舞曲第二号(1960前,钢琴) 4:43】

再是曹鹏指挥上海乐团演奏的乐队版:

【7. 丁善德:新疆舞曲第二号(乐队) 5:52】

大家有没有觉得这个乐队版就是拉威尔的《波莱罗》的新疆翻版啊?我们听一小段比较一下:

【7a. Ravel: Boléro ??】

同样是这个脉络的,有一首完全原创的作品,曾经脍炙人口,现在也不大演了,就是王义平1954年的《貔貅舞曲》。王义平1919年生,1999年去世,大家要注意不要把他和给87版《红楼梦》写配乐的王立平搞混。

《貔貅舞曲》是很奇特的一首曲子。貔貅就是传说中的辟邪瑞兽,舞貔貅本来是流行于广东湛江地区的民间庆典仪式,但王义平在曲子里用的素材却是一首青海民歌,这就有点“画鬼最易”的意思,当然也可以说是“超越生活现实的一种升华”。真正的亮点在极富想象力的节奏设计:通篇是五拍子,前两拍很重,提供了整个节奏单元所需的动力,舞蹈感很强。配器和《新疆舞曲第二号》一样,用了大量打击乐器,但是加进各种中国的锣,很鲜活。下面要听到的是曹鹏指挥上海乐团的版本。

【8. 王义平:貔貅舞曲(1954) 7:56】

如果说丁善德和王义平这两首还是通俗小品的话,那接下去我要介绍两部同样是少数民族风情的作品,艺术性就要强一些。

先是马思聪1954年的组曲《山林之歌》。马思聪1912年出生,1987年客死美国。因为在文革的时候逃亡美国,他一度被定性为“叛国者”,而且官方的平反姗姗来迟,他最后没能回国,非常遗憾。国内对马思聪音乐成就的了解大致局限于小提琴方面,包括演奏和创作,但一般人对他创作的了解基本上仅限于《思乡曲》,而且这首30年代写的曲子经常被拿来证明他后来在美国有多么怀念祖国,很莫名其妙。

实际上马思聪作为小提琴演奏家的水平有点扑朔迷离,中唱上海之前出的一张他在1960年左右和他夫人、钢琴家王慕理合作的专辑,听起来让人十分费解。

但他作为作曲家却又是被公众严重低估的。马思聪在二、三年代就留学巴黎——大家不要忘记上世纪二、三十年代的巴黎是怎样的一个地方。马思聪先是跟Paul Oberdoerffer学小提琴和钢琴,这位Oberdoerffer是巴黎音乐学院的小提琴老师,拉威尔有一首《A大调小提琴奏鸣曲》就是题献给他的,可见来头不小。后来Oberdoerffer把马思聪推荐给一位在德国受训的土耳其作曲家Janko Binenbaum学习作曲。这位Binenbaum据说很有性格,马思聪对他也是评价相当高。他说:“没有Binenbaum,我或许会走上虚浮的道路,徘徊在不成熟、不完整的歧途上。我看过他三个作品,一个交响乐,一个弦乐四重奏,一个钢琴弦乐五重奏,都是气魄浩大,情意深刻的作品。他在作风上的特点,便是永远是悲剧的,不是忧郁,是像古希腊悲剧的那种伟大的风格。”

可以说马思聪自己的作品也有类似的性格,无论是小提琴作品还是大型的交响曲,很少有煽情的东西,色调基本是冷的,音乐的整个走势经常是下沉的,而不是昂扬的,这可能和他的和声语言有关。总之,他的作品放在“红色年代”里应该说是格格不入的。

再回到《山林之歌》。这部作品缘起于一封听众来听。来信者说马思聪的《牧歌》让他想到自己在怒江边上放羊的日子,随信附着一些乐谱,是当地人经常唱的民歌。这些歌让马思聪产生了共鸣,他很快就完成了这部半小时长的组曲。《山林之歌》共有五个乐章,下面我们来听一下第三乐章“恋歌”,是曹鹏指挥上海乐团的版本。这个乐章是整部作品的情感中心,我个人特别喜欢的是其中低音提琴反弹到指板的拨弦手法和这个固定不变的音型。

【9. 马思聪:山林之歌(1954) – III. 恋歌 6:39】

在写云南的作品中,最有名的应该是王西麟1963年的四乐章组曲《云南音诗》。首先要感谢您坚持到现在,接下来将是本期节目中最好的音乐。

王西麟今年80周岁,一生多灾多难而又不屈不挠。简单地说,他1962年从上海音乐学院毕业,写了两部大作《云南音诗》和《第一交响曲》,结果都还没演,就在两年后因为批评当时的文艺政策而被下放山西,到1978年才被平反。这两部大作,《云南音诗》到1980年首演,离创作已经18年,《第一交响曲》到1999年才首演,离创作已经过去了37年。但重要的不是这两部作品终于演了,而是隔这么多年,在整个社会都有了天翻地覆的变化之后,它们还对整个音乐界产生了巨大的冲击。《云南音诗》首演30多年后,它的第四乐章“火把节”已经上演了好几百次。《第一交响曲》足够让我们重新评估整个“红色年代”的音乐创作和当时所有其他人的相对成就,这点以后再说。

再回到《云南音诗》。如果放在“红色年代”的少数民族题材作品这个语境中,它不说独一无二,也是很独特的,因为它是受真正的云南民歌启发的,不是拿了本“民歌集”的谱子就开始写的。王西麟在1960年就接触到一些云南少数民族的原始录音,之后借来了唱片进行记谱和研究,等感到掌握了它们的特征和规律之后才开始创作。这在当时应该是相当罕见的态度,首先在听觉和观念上就超越了那个时代。另外,虽然他自己说还是受到了俄国和前苏联作曲家很大的影响,但实际听起来远远不止那些东西。比如湖南文艺出版的总谱里摘录了一位不知名的听众的评论,这位听者认为第三乐章“夜歌”有很强的印象派的痕迹,而1963年正是全国正在对德彪西展开大批判的年头。

好了,话不多说,下面就来听王西麟《云南音诗》的第三乐章“夜歌”和第四乐章“火把节”,是叶聪指挥香港小交响乐团的版本。

【10. 王西麟:云南音诗(1963) – III. 夜歌 8:54】

【11. 王西麟:云南音诗 – IV. 火把节 7:39】

今天的节目就差不多到这里。这9位作曲家的10部作品只是那个年代的200部多作品的一个零头,但我希望已经能够管窥当时音乐创作生态中的非常重要的一个分支,也就是管弦乐作品。如果您觉得今天介绍的音乐并不那么好,只是些小打小闹的话,那下一期节目中我会介绍红色年代里属于更高艺术领域的体裁——交响曲和交响大合唱。

最后我想引用自己之前写下的两句话作为结尾:

- 如果我们自己的泥土已经成了异域的想象,那泥土上的生活也多少已经沦为一种假象。

- 没有任何艺术史需要从头重新开始,再特殊的年代、再特殊的产物所留下的印迹,最终也会被包容进历史的叙事,成为后来者无法绕开而不得不容纳、消化、融合进自身的元素,成为任何纯粹主义都无法挑战的新的感性的一部分。这就是为什么我们终将会有一天要系统地重温那个年代的独特遗产。

今天才听到这期节目,很有意思,感谢。一边听一边跟朋友聊天,就顺便记在这里,说西洋古典乐中都市中产的价值观和田园乡村(仍然是西洋概念内的)、以及民族性其实在当下中国古典乐鉴赏中其实并不割裂,但正如这期节目中指出的,“红色年代”这个时间段的作品在当下的缺席不知道除了客观角度对整个时代的避讳,从审美上是否也有主观的对那些作品中所流露出来的,对彼时所谓“工农”阶级的那种精神氛围的抗拒。。

非常期待下一期节目!很想听关于交响大合唱的作品点评……

我是张少飞,有需要的话,可以联系我——275565623@qq.com