后摇前传:TALK TALK的留白

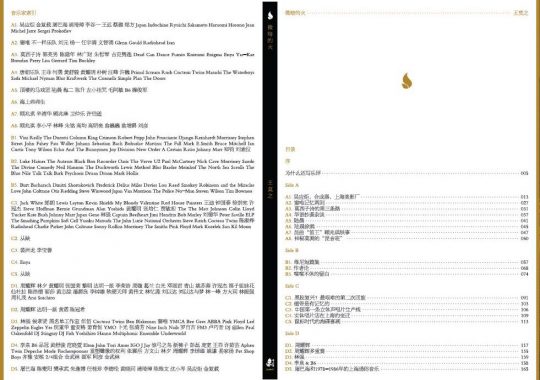

本文选自王莫之的乐评集《微暗的火》,B6装帧设计。

早就想写Talk Talk,早在本书的概念成型之前。我现在可以清楚地说出那个时间点:2012年8月。当时环球音乐的Back to Black 系列再版了该团的绝唱专辑Laughing Stock的黑胶。我算是如愿以偿,五张录音室专辑,在黑胶层面的最低程度,算是收全了。读者可以查阅Discogs,这个再版现在翻了几倍,而初版又是什么价位。太多乐迷觊觎Talk Talk最后两张专辑的初版黑胶,它们被公认为后摇音乐的开山之作。

达成了一点小心愿,我当年做了这件事情,把五张专辑的CD和黑胶摊在地板上。然后,一个发现让我惊异,有关它们在封面设计上的变化。简单地说,就是黑胶封面在设计上刻意添了留白。我用了动词“添”,因为这个动作并不存在于CD版,而它第一次出现是在Talk Talk的第四张专辑Spirit Of Eden,发表于1988年,当时黑胶还是实体唱片的主导格式,CD崛起,风雨欲来。如同一场暴风雨,正是从这张专辑开始,Talk Talk的乐风突变成了后摇。Post Rock一词诞生于1994年,乐评人Simon Reynolds在评论 Bark Psychosis的专辑 Hex时提出的。后世认为,这种乐风的成型可以追溯到Talk Talk的专辑Spirit Of Eden,它的一大特征就是声场的留白。

那么多的留白,其实在Discogs上看样图也是很明显的,为什么我直到接触实物才发现呢?更诡异的是,这点变化在Talk Talk的资料里没有人着墨过,仿佛它和乐队后期的风格变化无关。我查遍了Snow In Berlin,这个网站旨在收集Talk Talk相关的一切文献,非英语的报道还提供译本。而我,确实在阅读的过程中,对这支变色龙式的乐队有了更深的理解。

1

Talk Talk出道,几乎每步都踩在Duran Duran的阴影里,换句话说,饱尝偏见,备受质疑。推导这个结论并不难,推倒它却花了好些时间。两支乐队的名字仿佛在玩模仿游戏。后者虽然只早一年出道,但凭借1981年的同名处女专辑已然名满天下。

偏偏帮Talk Talk制作专辑的Colin Thurston又是Duran Duran的御用。Duran Duran的头两张专辑都是Colin制作的,乐队的贝司手John Taylor对他的评价极高:“八零年代之声的重要催化剂。”Mark Hollis或许无法苟同。作为Talk Talk的主唱兼词曲作者,他向媒体透露了失败的口风,见诸于1982年10月30日的Sounds周报:“我觉得他应该不错是因为他帮Bowie做过Heroes,那是我最喜欢的歌曲之一。但是,问题马上来了,他总是想把唱的部分拖慢一点。Colin想要弱化这些,以至于我们最后只好把Mike Robinson叫回来,让他来混音。”事实上,如果我们查阅Talk Talk的处女大碟The Party’s Over,在主创的名目里,有些版本把Colin Thurston抹掉了,甚至就没有制作人一栏,倒是给Mike Robinson留了“Mixed By”的位置。好像这些并不重要,在那阶段,人们乐衷于Talk Talk和Duran Duran的比较。偏偏他们的乐风都侧重新浪漫(New Romantic)。偏偏他们的东家都是EMI。这种裙带关系,还在Duran Duran的巡演中延续,Talk Talk成了暖场嘉宾。

弥漫在身边的比较。1982年的Record Mirror周报,5月8日那期,记者Simon Tebbut这样写道:“我冒险问了他们被冠以新Duran Duran的感受。”Mark Hollis顿了顿,答道:“如果我有那双往他们身上嫁接的耳朵,我会做的,你知道的,他们会懂的。”一种高冷、睿智的姿态,潜台词是,我们不在一个美学体系之下。还是Record Mirror,5月15日那期刊登了Mark的个人档案。在“音乐影响”一栏,Mark填了Burt Bacharach和William Burroughs;“最佳现场体验”则是在伦敦皇家节日音乐厅观看肖斯塔科维奇的第十交响乐。作家Burroughs的乱入如同一次挑衅,也许,Mark是想对他的歌词创作找一处港湾。老肖则是真爱,因其作品中“对活力的极端策略”。Mark确实喜欢古典音乐,在往后的日子里,还经常在媒体上提Frederick Delius,赞美这位德裔的英国作曲家。受其蛊惑,我买了Delius诞辰一百五十周年的纪念套装,18CD,努力坚持了几张,不得其解。

感谢勤劳的Record Mirror——这次的栏目叫Star Choice——我们继续深入Mark的美学世界。他喜欢Miles Davies的Porgy and Bess,夸里面“有美好的节奏”;他喜欢Lou Reed的Metal Machine Music,连音乐家在晚年都羞见的实验噪音,他却称之为“派对优选”;他喜欢Smokey Robinson and the Miracles的名曲The Tears Of A Clown,因为“在派对上点播这首可以摆脱群众”;他喜欢Love的第一张单曲7 And 7 Is(报上误植成“Seven plus seven is”),因为“有一点爵士”;他喜欢John Coltrane的In a Sentimental Mood——“没有解释的必要”;Otis Redding 的Try a Little Tenderness——“伟大”。

娱乐世界,误解是常态化标签,标签化是为了传播。终于有一天,Mark受够了。他用一种更直接更激烈的口吻面对媒体:

“看着,我只说两件事情。第一,我不觉得那是一个公正的比较,人家那么说显然是没有好好听过我们,Duran Duran的音乐总的来说就是贝斯和鼓。”

他的情绪已经开始影响他评论同行的公正性——这种性格,还折射在他的舞台表演上,甚至在前面两张专辑的MTV影像里,那种握紧话筒、面部狰狞、近乎撕吼的演唱风格。接着,他愤愤不平地开始罗列另外十一组名字,在各种场合,这些乐队也被拿来与Talk Talk比较。“我们甚至连吉他都没有,你懂我的意思吗?”他这样反驳算是解释了这些比较的荒诞性。

我时常有相似的冲动,试图对Talk Talk和Japan进行比较。他们都存在某个时期的吉他缺席(Talk Talk的早期,Japan的后期);他们都经历过减员(Talk Talk从四人变成三人再到两人,Japan从五人变成四人);他们的主唱在唱腔上都比较怪诞,这使得他们在整个摇滚乐史拥有极高的辨识度,相当程度上,这种无法复制的鲜明特色受惠于黑人音乐;他们都曾在模仿的阴影下挣扎,每张专辑都试图革新,在尾声自成一派,孤独得仿佛一座无人岛。

比较无罪,问题在于方式和对象。闯祸的记者为了安抚Mark的情绪,问他愿意和谁进行比较。然后他提的第一个名字是Otis Redding——“他将真正的力量与柔情融合起来。”两年后,面对荷兰音乐杂志Oor的专访,他更为详细地解释了这种比较:

“对我影响最大的无疑是Otis Redding、Steve Winwood以及Van Morrison。他们的理念来自灵魂乐。灵魂乐、福音音乐、布鲁斯,对我来说,那就是最棒的歌手所在。他们就是充满理想充满信念地呐喊,与此同时,他们的嗓音兼有静谧的一面。活力非常重要,这也是为何我喜欢灵魂乐,它始终构筑于热力四射的基础之上。我喜欢反差,强烈的矛盾。肖斯塔科维奇音乐里对于活力的极端策略,Tomorrow Started(出自Talk Talk的第二张专辑)里彻底失控的小号独奏,Eddie Van与Michael Jackson……”

呐喊而不乏静谧之美。这是我的概括。在Mark的歌声里存在着一种独特的抒情性,很多时候,我是被这种颤抖着滑下去的尾音打动了,当然,为了烘托出它们所蕴含的美,前面的呐喊,那些充满了爆发力的音符尤为珍贵。当然,这也是后摇音乐的美学标志,那种“静动静”的声场套路。换句话说,我们可以在后摇的源头看到黑人的灵魂在流淌。

爵士乐,在一支酷似Synth-pop的摇滚乐队,他的主脑声称他想要John Coltrane的配置,他们在编排上更接近于那位爵士大师。关于Talk Talk没有吉他,他这样对周刊NME说:

“为了让旋律流动得更有力量。既然已经有了节奏组提供节拍,有键盘提供旋律,而且它还比吉他干得更好。某种程度来说,现有的阵容与其说是摇滚,更接近于爵士。可以让我们把重点放在歌曲上面。当下的太多东西都过于依仗编排和制作,而非歌曲本身。但是他们不是歌啊。他们只是用一大堆装饰来编排。我喜欢像The Police这样简单的乐队——节奏组又强又好,旋律来自人声。”

用人声传播旋律,我估计,在那个阶段,Mark是把自己的嗓子当次中音萨克斯来吹奏了。这种态度几乎贯穿了他整个的音乐生涯,哪怕是Talk Talk1992年解散,六年后,在他发表的同名个人专辑里,人声也更接近于一门乐器,充满理想充满信念地演奏,与此同时,兼有静谧的一面。

创作者通过未来的创举来拯救他出道时的平庸,让我们有兴趣再三回眸。我确实在The Party’s Over找到了一些乐趣,在那个合成器过于刺眼,满是套路的新浪潮时代,这张专辑洋溢着奇怪的活力,但是,毫无疑问,这是Talk Talk最弱的专辑。我想起它问世的时间,几个月之后,富于革新精神的Japan解散了,又过了将近十年,Talk Talk也是殊途同归。在Talk Talk的功勋簿上,有一个名字很少提及,他叫Keith Aspden,他辅佐Mark,主要贡献都与EMI公司有关,第一次,促成乐队与之签约,第二次,试图把乐队从这份痛苦的长约中解救出来。我们可以点看他在Discogs的页面,这不是一个生意型的经纪人,他的品味和他对客户的忠诚让人陶醉。离开Talk Talk,他的下一个客户是No-Man,伟大的Steven Wilson,卓绝的Tim Bowness。我看见了艺术在传递,这一幕让我陶醉,虽然那只是微暗的火,这个火炬,我相信它是不会熄灭的,曾经,它由Japan交给Talk Talk,现在,又转到了No-Man的手里。

2

It’s My Life是我接触Talk Talk的起点。我用了动词“接触”,而非聆听。在遥远的本世纪初,我从网友那里接纳了这张专辑。买回家,大概听了一下,颇为后悔——二十元买张二手水货当时来说算贵的。我当时正跟合成器热恋,几乎照单全收的态度,还促使我去研究它在中国美术片里的应用。可是,It’s My Life一度让我非常迷惑。显然,它不是早期The Human Leagun、Cabaret Voltaire所代表的,用合成器折腾的实验音乐。这张专辑的九首作品,每首都是主歌(Verse)副歌(Chorus)下的产物。它是如此倚重合成器,却又不具备轻巧、简易这些Synth-pop应有的特征。它有点两边不靠,以至于,要等到十年之后,我才动了聆听的念头,第一次把这张专辑播放完整。

那种感觉,倒像是在吃压缩饼干,如此扎实、繁复,每一部分还都重新调过味,有很多悦耳的细节,不错的旋律,被澎湃的音墙推挤到一起。这张专辑耗费了乐队八个月的时间,泡在录音棚里潜心烹饪,掌勺的Mark Hollis一度很得意:

“举例来说,在Tomorrow Started这首歌里,前奏会让你想起Erik Satie,主歌可能更接近Pharaoh Saunders,然后有一些类似Marvin Gaye的节奏氛围来了。这一切不过是真情流露,也即我的整个人生就是一个漫长的过程,不断地沉浸在一堆各种类型的音乐里。Pink Floyd、King Crimson、John Lee Hooker、The Standells、Chocolate Watch Factory,还有从肖斯塔科维奇到普罗科菲耶夫的一切音乐。”

在荷兰的音乐杂志上看到这段话,我不禁笑了,这好像是MCB的乐评方程式啊。更有趣的是,魔术师Mark自揭底牌,下面往往是又一个谜。他说, 受Gil Evans帮Miles Davis编排Sketches of Spain的启发,他创作了Renée。Renée和Tomorrow Started在专辑It’s My Life里是两个异类,也是我偏好的两首,最少的合成器。那很少的合成器若能删弃,再由风琴比较隐忍地代劳,那么,这两首慢歌可以毫不违合地收录进乐队的下张专辑The Colour Of Spring。基于这个假设,我理解了Gil Evans的启发,因为The Colour Of Spring在编曲上的确与Miles Davis的一部分杰作有相似性。

合成器,是一个无法回避的问题。

现在的我,渐渐倾向于这样认为:专辑It’s My Life是用合成器主导的前卫摇滚(Progressive rock)。我尤其赞美吉他在Talk Talk世界的首次亮相,从技法和音色来看,这种前卫的姿态泄露了大厨的底牌,正如上面那段采访所罗列的那样。我想,如果将It’s My Life比作一座建筑物,雕梁画栋是最好的形容,对于装饰、花纹、图腾的极至追求,近乎饶舌,让我想起巴洛克时代,想起上世纪六十年代末的前卫摇滚。

合成器,主导——我愿意在这两个词身上继续逗留。在它们的背后,隐藏的不是动机或雄心,而是Mark Hollis的无奈和妥协。在It’s My Life的宣传期,Mark挺乐意去谈合成器,去非议,有一点儿漂白的味道,而在下张专辑的宣传期,更多的则是记者纳闷:为什么一支合成器乐队,会突然之间变成原声态,变得如此彻底。

“第二张专辑里面有太多的合成器,毫无疑问。但是我们用合成器是为了获取风琴的声音,而非模拟。我想要澄清这点。就弦乐编排来说,德彪西对待小提琴的方式指引着我们。我们雇不起交响乐团啊,但是我们可以经济适用地转投合成器,向着那个方向前进。事实上,我实在是憎恶这件乐器。”

他憎恶合成器。他还说过这样的金句:“原声钢琴是一件你可以与之交流的乐器,合成器不是。”

所有情绪指向一个钱字。事实上,仅仅是借助合成器,这条经适之路就几乎让他们破产。1984年4月13日的The Standard Recorder,刊登了乐队的访谈,标题是“负债二十五万英镑但是我们都在笑”。“二十五万英镑”是录制It’s My Life的花销;“我们都在笑”传递了乐队对专辑的信心。这篇报道最煽情的部分涉及鼓手Lee Harris,他当时在Talk Talk的周薪,还不如以前在印刷厂实习赚得多。好在It’s My Life表现不错,连同这时期的单曲,在欧洲的大多数国家都达到了白金销量,除了英国。墙内开花墙外香,这是Talk Talk毕生无法摆脱的一道风景,或者说阴影。他们不纠结也不抱怨,而是颇为得意。唱片公司只算总账,账面好看了,对于乐队的扶持自然加大。日后,发生在乐队身上的曲风突变,主因不是审美革命,而是资本改造,因为在那个阶段,世俗意义的成功给了他们更正的机会,本质上,这是艺术家的回归,而非改旗易帜。

于是,在第三张专辑The Colour Of Spring,我们看到了Talk Talk的本色,合成器的隐退,让人想起专辑的名字,仿佛饱览春色。唱片的封面上,那么多五彩缤纷的蝴蝶,正如各种乐器,汇聚于此。Talk Talk延展了:核心三员,客座若干,被Mark定义为“extendable orchestra”。在这支可伸展的管弦乐队,最耀眼的客座莫过于Traffic的主脑Steve Winwood。面对媒体,Mark曾经把Traffic的长曲The Low Spark Of High Heeled Boys尊为毕生最爱。在粉丝的乐队,Steve Winwood只落得一个扫地僧的角色,演奏风琴,那个过去要通过合成器来汲取的声音。尽管有一支十几人的乐队,还有两个合唱团助阵,这张专辑并没有搞得很喧闹,声场上,甚至比前作更讲究张弛与动静。留白开始成为重要的美学手段。吉他在舞台上的位置离受众更近了,那种缓拍、绵延的演奏风格让人想起Pink Floyd,但是,咆哮的形象富于灵魂乐的活力,或者说,肖斯塔科维奇附体——活力的极端策略。在这种策略之下,口琴迸发出了惊异的呐喊,以至于,后来歌手David Gray在Mojo的专栏里(Last Night A Record Changed My Life,2006年1月刊)这样写道:“惊人的口琴声音真是给力啊。”那张改变他人生的唱片叫Spirit Of Eden,是Talk Talk的第四张专辑,口琴演奏者叫Mark Feltham,他和Talk Talk的合作要回溯到The Colour Of Spring,在专辑B面的开场曲,劈头盖脸的口琴独奏,让听者几乎不敢相信,出自那件小巧的乐器。这也是这张专辑耗时烧钱的原因,Mark着迷于一个理念:让某些乐器的声音变得难以辨识。类似的追求在专辑It’s My Life中已见成效,Robbie McIntosh把吉他弹成了合成器。

“The Colour Of Spring旨在呈现编曲和情绪的千变万化,把它作为一种概念来打造。”

编曲的千变万化,受益于Gil Evans。

“(Life’s What You Make It的)构思源于《欲望号街车》。那本书里有一只鸟,一直活在过去。就是这样一个简单的想法,这首歌在歌词上涉及乐观,在音乐上则是非常原创的。整首歌的节奏部分是不变的,我还没听过有哪首歌是这样处理的。”

这是一种反类型的探索精神,创作者也罢,听众也罢,都需要时间去消化。

“总共有六七十个人参与了这张唱片……我们从85年1月开始,然后没完没了地工作了一年。每周有六天待在录音室,从清晨到深夜。我们做了大量的实验,进入到对我们而言全新的音乐领域,不惜体力,不惜时间。我觉得The Colour of Spring要比It’s My Life强得多,把乐团当下的潜力都发挥出来了。”

这是他极为罕见地做比较,通常,这些专辑在他眼里都是孩子:“喜欢他们的各不相同,喜欢他们的那个样子。你不会拿他们比来比去。最重要的是他们各不相同。你爱他们中的每一个,在你孕育他们的那一刻,他们就是你想要的那个样子。”

换句话说,这些专辑是在特定的时期,Talk Talk能够达到的最好的样子。至于下一次的改变,与其说是进步,倒不如说是进化,所以在改变之间,需要相当长的时间去孕育。

3

在荷兰,在1986年,记者问Mark Hollis:“你还听很多爵士乐吗?”他说:“有阶段是有这个偏好。在乐队刚组建的时候,Miles Davies的早期作品我听得比什么都多。同样还有Coltrane、Sonny Rollins、Pharoah Sanders、Roland Kirk……就是那一类的吧。最近两年,印象派的音乐远比其他东西更吸引我,比如Delius、Debussy、Satie、Milhaud。”记者又问:“流行音乐呢?”“没有,我已经很多年没听流行唱片了。事实上,我从来不听流行音乐。就像我说的,我唯一做的就是让自己在某个阶段沉浸在某类音乐之中。我想了解一切。就像我在大学的时候吸引我的主要是美国朋克运动。在那之前,我迷恋过R&B。”记者追问:“你对Miles Davis现在的音乐不感兴趣?”“那些流行玩意儿?没什么兴趣,没有。我只对Miles Davis的两张专辑有兴趣:Sketches of Spain以及Porgy and Bess。就这两张……”

两年后,Talk Talk发表了第四张专辑Spirit of Eden。还是荷兰,还是Orr杂志,也许,就连记者也没有变,非常虔诚的声音,只是我无从追查,就像Talk Talk的绝唱Laughing Stock,词曲创作的署名神秘地消失了。还是Orr杂志,Mark 向那位无名信徒这样解释:“Spirit of Eden就像以前朋克干的那样,以相同的思想照耀我;不是说我要去做像朋克那样的音乐,主要是某种态度,一种信念——音乐的本质在于从创造中获取快乐。技术不重要,热情诠释一切。基于那个态度,Spirit of Eden诞生了。”

有关Talk Talk,如果我们想要解密后摇的诞生,这个配方可以是灵魂乐的呐喊与静谧,可以是让某些乐器变得难以辨识的理念,可以是Miles Davis的两张专辑以及一系列的印象派作曲家,还可以是朋克的态度。

我想起本世纪初的两段笑声。在宽带普及之前,音乐资讯在上海还是比较稀缺的。有一天,我和网上认识的乐迷朋友结伴去淘碟。在那个阶段,我们就像发了疯,把人生压榨成一条直线,不是在淘碟,就在淘碟的路上聊音乐。主要是后者,我在这个过程中获得了更多的快乐。我还记得,我当时问他,你是怎么理解朋克的。他说:“朋克就是明明下雨了,大家都在打伞,朋克说,我是朋克,所以我不可以打伞。”那么,后摇呢,我又问。“后摇就是用摇滚的配置做出完全不摇滚的音乐。”

我当时笑了,每个答案都让我笑得好开心。那些遥望的、无声的欢笑给了我机会。我现在可以继续唠叨,Talk Talk这个名字到底意味着什么?“(为什么取这个名字?)因为它就是很好笑呀。Talk Talk 意味着喋喋不休。很好笑啊,你想,一群人躲在这个名字后面,结果他们都是闷鸽子。”

这何尝不是反差,不是矛盾。Talk Talk的美学无处不在。他们发表的所有作品,专辑或单曲,封面上都是插画,James Marsh的插画,而非乐队的照片。

“(伊甸园是什么?)我不知道。对我来说伊甸园精神倒是更好解释。伊甸园精神意味着建设和摧毁,人生的方方面面同时发生。我们尊敬的,我们厌恶的,伊甸园精神无处不在。”

由此,新专辑成了乐队所尊敬的,唱片公司所厌恶的。EMI起诉了Talk Talk,希望借助法庭,逼迫他们返工,理由是专辑在“技术上不过关”(Technical Incompetence)。多么尴尬啊。员工交货,东家不知道该怎么卖?伊甸园精神摧毁了歌曲的基本结构,哪怕是在前作,怪诞如第七首的Chameleon Day,好歹还像是一首歌不幸骨折之后的模样。到了Spirit of Eden,骨头全碎了。这不是一张包含六首歌的专辑,而是一部由六个部分组成的套曲,更适合古典音乐的认证体系。

他们花了十四个月去完成这次逆反,还是苦行僧式的录音室修炼。

“这张专辑是两种东西的组合:相比起制作时的一丝不苟,大部分音乐在灌录的时候是绝对率性的。举个例子,我让应招的乐手自由发挥,然后我们照着自己的编排来贴合我们的想法。这很花时间,但是为了达到最终的结果就没有别的途径。此外,我们没有用电子乐器,录的时候,乐器和话筒之间留了很多空间,为了达到更自然的平衡感。”

这种创作方式还带来了一系列后遗症。这些音乐不是大块、成形的“表演记录”的叠加,而是从恒河沙数的即兴碎片里剪辑出来的。Mark就像一位导演,面对几万小时的影像素材,现在他和剪辑师要面对这个挑战,把它们变成一部完美的电影。有些专辑,可以在舞台上复现,正如有些电影剧本,适合在舞台上搬演。但是,并不是所有的电影剧本都可以舞台化。

“我们最后的巡演还遇到了一个问题,这些歌想在现场演出变得越来越难。哪怕是The Colour of Spring的歌。所以86年的那次巡演,歌单上大概三分之二都是第二张专辑里的歌,而不是来自我们当时刚完成的那张专辑。”

几年前,当我搞清楚Talk Talk后期的运作方式,一种疑虑开始侵蚀我的判断。是否在那支革命的队伍里,隐藏了一些创作力衰退的苦衷?Tim Friese-Greene,他从It’s My Life开始与Mark合作,担任制作人以及相当篇幅的乐器演奏,那张专辑他合写了两首。他的贡献盖过了乐队的另外两位成员,甚至于,在此后的两张专辑中,他和Mark组成了一个小联盟,包办所有的音乐创作。我前面提过这个细节,Laughing Stock没有词曲署名,只是把所有参与专辑录制的人员罗列了一遍。我没能找到过硬的证据,能够推翻或者坐实这种疑虑。我在Mark Hollis发表于1998年的同名个人专辑里看到了创作署名的回归。只有一首歌完全归在他的名下,其他都得与别人分享。

我们现在谈论的不是污点,而是创作者的疲乏,无论他锐意进取的形象是多么一以贯之。

一个人,一个在暗室里磨蹭了一年多的形象,肉体的疲惫与精神的振奋形成反差。在那个黑暗的空间,他对着设备反复聆听专辑的半成品,颠来倒去,就是那六首歌。他觉得还可以提高。他的同伴,他请来的录音师都快发疯了。

还是1986年,还是荷兰,Mark Hollis被一位记者问道:“你想在音乐领域达到何等的成就?”他说:“我希望Talk Talk的生命不会太短暂。做音乐是一种消遣,非常适合我,我希望这个状态能尽可能长地持续下去。”记者追问:“如果明天突然结束了呢?”“那我打算试试电影配乐,去证明自己够格像个专家。这似乎很吸引我,用声音来玩耍。尤其是寻找那个平衡,在声音和静默之间。这真是绝妙的挑战,我会全力以赴的。”