非亚之间

文/侯维翰(Fred Ho)、比尔·穆伦(Bill V. Mullen)

译/Titilayo

译者按

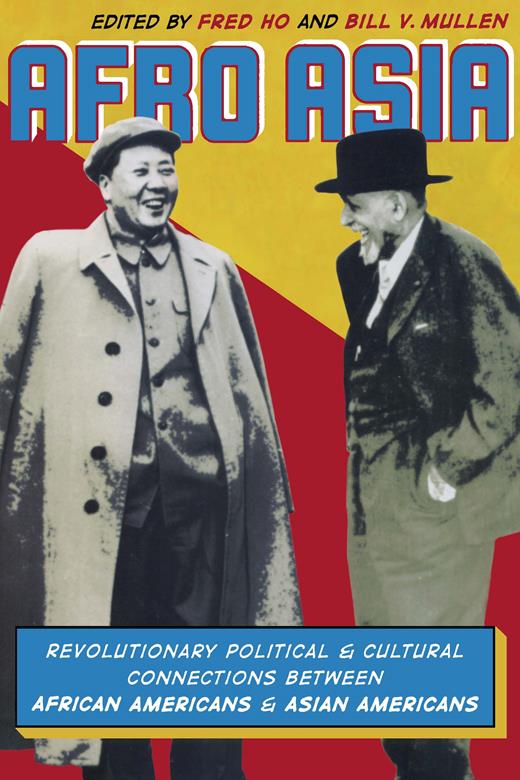

本篇序言译自 Afro Asia: Revolutionary Political and Cultural Connections between African Americans and Asian Americans。本书由美国华裔音乐家侯维翰(Fred Ho)与普渡大学教授比尔·穆伦(Bill V. Mullen)主编,于2008年由杜克大学出版社(Duke University Press)出版。译者有感于近年来学术界重返“亚非”话语的热潮,与现实生活中无处不在的种族主义迷思之间的断裂,特将此序言翻译并分享。

本文真诚回顾了非裔与亚裔美国人社群在历史中的联结、冲突与错位,并思索在当下重新寻求团结的可能性。作为一位从事非洲文化研究的中国后学,译者在阅读本书致谢部分时惊喜地看到恩古吉·瓦·提安哥(Ngũgĩ wa Thiong’o)、费拉·库蒂(Fela Kuti)等非洲作家、音乐家的名字。这些名字进一步凸显了本书所承载的跨区域、跨文化的政治想象与激进谱系。

需要说明的是,本译文统一将 “Afro Asia” 译作“非亚”,而非中文语境中较常见的“亚非”。此译法,一是为忠实保留英文原词的排列顺序;二是出于对侯维翰先生受黑人激进传统(Black Radical Tradition)启发、重新构想非亚之间政治文化联结实践的认可;三则是译者的一点私心:作为一名非洲文化研究者,渴望在语言层面打破以“亚洲”为默认起点的叙述习惯,凸显 “Afro” 在非亚历史与未来中的主体地位与发声权。

译者感动于两位编者在十多年前对“非亚团结”(Afro Asia Solidarity)历史的关注与思考的广度与深度。然而,正是这段序言中呈现出的裂缝与误解、不平衡与错位,提醒我们所谓“团结”远非唾手可得,甚至可能是一种结构性的不可能。近年来,非裔悲观主义(Afro-pessimism)的理论声浪正是对这一不可能性的深刻回应——指出黑性存在在现代世界结构中所遭受的根本性非人化,使得任何“团结”想象都必须从经验的断裂和不可通约性本身出发。真正的亚非团结,或许唯有在倾听、回应、甚至与非裔悲观主义者(Afro-pessimists)的痛苦对话中,才可能开始。

译文若有所得,其功归原著两位前辈;若有疏漏,尚祈指正,责任在译者。

《非亚之间:非裔美国人与亚裔美国人之间的革命性政治与文化联结》序言

比尔·穆伦:

我第一次现场观看侯维翰(Fred Ho)的表演是在1997年11月,在布鲁克林音乐学院。当时猴子管弦乐团正在上演一场对中国经典小说《西游记》的改编演出。那时我正准备去中国教授非裔美国文学,因此也开始研究非裔美国人与亚裔美国人之间漫长的历史联系。猴子管弦乐团的表演让我震撼不已:乐队火热、武术编排令人目不暇接,文本中的语言与思想激进大胆。侯维翰正在对中国最古老、最受喜爱的流行故事——齐天大圣这一亚洲文学中最具代表性的诡计英雄(trickster hero)——进行改造,使之成为一则摧枯拉朽的人民解放寓言。

后来我和侯维翰通过电话交谈,正是在这些对话中,这本文集的构想逐渐成形。我们一致认为,尚未有哪一本书能够完整呈现亚裔美国人与非裔美国人之间那些重要的历史、政治与文化联结。的确,在我们早期讨论这一话题的时候,黑人与亚裔常常在大众媒体叙事中被对立设置,或者被混杂呈现在流行电影中,仿佛一场精彩的武打戏就能代表漫长复杂的历史交流过程。侯维翰将这种独特的美国现象称为“杂碎主义”(chop-sueyism),这个词精准地指出了我们构想中这本书在实现上的困难:我们希望这本书能致敬那些深深扎根于非亚斗争的作家、学者和文化工作者;他们坚定投身于文化与政治实践;他们提出了大胆且原创的洞见——在我们看来,这些思想已经快被学术界转化为一种时尚风潮。简而言之,我们想做一本书,收录那些为追寻真理、正义与光明而长期奋斗、深耕不辍的人们所带来的最具洞察力的非亚思想,他们的思想源自非亚间那段古老的合作、牺牲与劳作的历史。

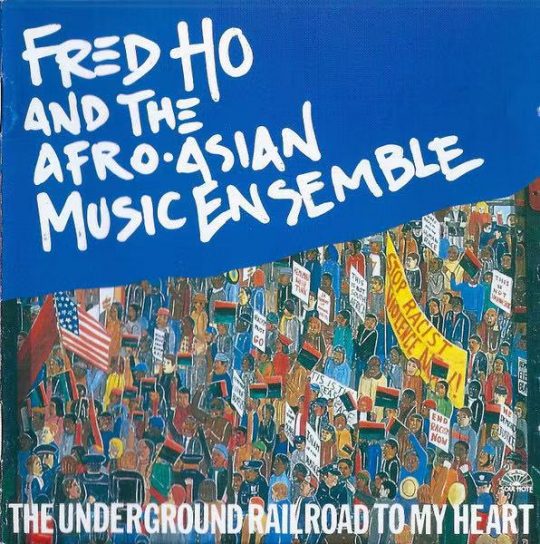

正是侯维翰生活与创作中这一倾向吸引了我,在1997年初次相识时便如此。他在非亚领域的音乐与政治修养,是其长期致力于非亚团结建设的文化与政治实践的自然延伸。侯维翰最为人熟知的是他在1982年创立并领导的“非亚音乐合奏团”(Afro Asian Music Ensemble),该乐团融合了传统“爵士乐”编制与语汇,与亚洲经典音乐的动机、风格、声音和主题交织共鸣。

侯维翰成长于1960年代末至1970年代初,他说,正是美国“黑人民权运动”的高涨激发了他对亚裔/华裔美国人身份的认同。他在公立学校遭受种族骚扰的同时读到了马尔科姆·X的《自传》(The Autobiography of Malcolm X),这段经历让他意识到黑人与亚裔在压迫体系中所共有的处境。如同许多美国有色人种激进运动者一样,侯首次对自身族裔身份的认同,源于非裔美国人的激进政治与文化所带来的启发与冲击。然而,这一发现同时也提出了更大的挑战:如何以一种去欧洲中心、反对白人至上的立场,践行、分析并激发一种根植于反帝反压迫的激进文化与政治立场。对侯维翰以及本书的其他作者而言,“非亚”是一个具有战略意义的交汇点,用以思考一种国际主义的全球范式——这一范式联结了世界上最大的两个大陆与人口群体,同时也呼唤一种反帝、反抗性的身份认同,这种身份不再以白人为中心。换言之,“非亚”是一项迫切的召唤,促使我们去想象一个“新世界”——这个世界既扎根于非洲与亚洲两大古老世界,也承继了激进且革命的反帝传统。

这是一个拥有悠久根脉的传统,联结起了W.E.B. (W. E. B. Du Bois)、胡志明(Ho Chi Minh)、毛、马尔科姆·X(Malcolm X)、罗伯特·F.威廉姆斯(Robert F. Williams)、黑豹党(the Black Panthers)、亚太裔美国人(the Asian Pacific American movement)运动、河内山百合(Yuri Kochiyama)、伊什梅尔·里德(Ishmael Reed)、赵健秀(Frank Chin)、以及汤亭亭(Maxine Hong Kingston)等人。这些人物为黑人与亚裔世界中的国际同行命名、发声,并在过去两个世纪中维系着一种激进的、合作性的政治与文化联结传统——这一传统此前在西方文献中从未被系统记录。从美国建国伊始,非洲人与亚洲人在美洲就已经通过共同抵抗阶级与种族剥削和压迫而建立起联结。随着以非洲人为对象的奴隶制度的名义上废除,亚洲“苦力”(或契约劳工)贸易随之兴起。亚洲劳工常常搭乘曾运送被掳非洲人的同一批船只,被送往同样的西方种植园社会。在这种共同且频繁交叠的离散经验中,形成了为争取自由和平等而奋斗的共同传统。非裔美国人与亚裔美国人之间相互影响、彼此借鉴,并在文化(从音乐到饮食再到服饰)与政治(从运动意识形态到组织架构)方面共同创造出新的形式。

这种交汇的文化借用与交流的土壤,部分在古典学研究中得以记载,特别是在探讨希腊与罗马之间的关系,以及它们与当代中东、北非和地中海世界更广阔背景之间的联系上。在这一领域的早期先驱中,有非裔美国古典学者弗兰克·M.斯诺登(Frank M. Snowden Jr.)。他的著作《在肤色偏见之前:古人对黑人的看法》(Before Color Prejudice: The Ancient View of Blacks)与《古代的黑人:希腊罗马世界中的埃塞俄比亚人》(Blacks in Antiquity: Ethiopians in the Greco-Roman Experience),详细论述了北非社会,尤其是其对西方艺术、文学与设计的影响。斯诺登的研究根植于古典学传统之中。马丁·伯纳尔(Martin Bernal)那部具有广泛影响力的多卷本著作《黑色雅典娜》(Black Athena),提出了一个富有争议性的文化研究框架,用以理解北非与地中海地区对希腊—罗马文化的影响——这一影响被视为一段关于种族主义史学的故事,揭示了18至19世纪欧洲学者如何努力淡化乃至抹除非洲与亚洲在西方文化形成中的角色。威尔逊·摩西(Wilson Moses)在其著作《非洲乌托邦》(Afrotopia)中,则为这场争论提供了自己的史学谱系。他指出,19世纪的美国“非洲中心主义者”(Afrocentrists)与“埃及中心主义者” (Egyptocentrists)也曾为让非洲思想与文化在古代文明的讨论中被看见而艰难抗争。此后,G.M. 詹姆斯(G. M. James)在其著作《被盗的遗产》(Stolen Legacy)中,为伯纳尔所描述的文化“盗用”指控赋予了明确的名称;这一论点也曾被W.E.B. 杜波依斯在其扩展版著作《世界与非洲》(The World and Africa)中名为《非洲中的亚洲》(Asia in Africa)的章节中有力提出。该书最初出版于1946年。杜波依斯关于亚洲政治与历史的大量著作,或许是他那广博知识生涯中最被忽视的遗产,也体现出一种长期存在的民族中心主义(ethnocentrism )倾向——正是这种倾向限制了对非亚交流的深入分析。事实上,维贾伊·普拉沙德(Vijay Prashad)所著的两部重要著作——《棕色人民的因果报应》(The Karma of Brown Folk)与《人人都在打功夫》(Everybody Was Kung-Fu Fighting)的出版,重新唤起了人们对非亚交汇的关注。普拉沙德提出“多文化主义”(polyculturalism)一词,用以描述那段长期被压抑却至关重要的非亚接触与交流传统,尤其是在工人阶级之间。

尽管本选集同样聚焦于非裔与亚裔美国人之间的共同斗争,以及彼此的联结、互动、跨文化借用与互助团结,但我们也必须正视两者关系中的复杂性、矛盾与冲突。同样重要的是,需建立一个恰当的分析框架,以揭示这些复杂现象背后的制度性根源,以及种族操控所发挥的政治功能——包括民族主义分裂与对立的鼓动、互为广泛灌输的刻板印象与种族嫉妒的培植。事,杜波依斯或许是最早识别出这些分裂与误解所带来的危害的人之一。例如,在他1935年发表的文章《印度人和美国黑人》(“Indians and American Negroes”)中,他抱怨美国黑人几乎得不到关于亚洲、尤其是印度的任何信息,因此无法将自身的种族斗争置于反殖民主义这一更广阔的历史语境中去理解。与此同时,南亚人由于长期受到西方帝国主义话语的影响,也缺乏对非裔美国人及非洲人的正面理解。杜波依斯敏锐地识别出这种“双重东方主义”(dual orientalism)正是破坏并阻碍非亚团结的机制,这也照亮了雷金纳德·科尼(Reginald Kearney)与马克·加利奇奥(Mark Gallichio)等学者的研究工作。他们指出,在20世纪30至40年代,美国黑人中的一些主要来自工人阶级的群体,被非亚团结的理想所吸引,甚至对日本帝国主义产生了某种迷恋,将其视为一种跨种族联盟的想象性路径。杰拉尔德·霍恩(Gerald Horne)在其重要著作《种族战争!白人至上与日本对大英帝国的攻击》(Race War! White Supremacy and the Japanese Attack on the British Empire)中,将这些愿望与某些误解置于更为广阔的白人至上主义背景下加以考察。霍恩指出,英美形式的种族至上主义在泛太平洋地区的扩散,既体现在20世纪30年代日本帝国主义所依赖的种族主义话语中,也渗透进各种民族主义、跨国民族主义,乃至反种族主义的非亚联盟想象中。简而言之,霍恩认为,是种族、种族主义与资本主义共同作用,不仅生产了黑人世界对亚洲的理解,也操控了亚洲世界对黑人“西方”(the black “West”)的想象。

然而,贯穿整个20世纪的主导性非亚联盟形式,是一种经过深思熟虑的战略性反本质主义。这种联盟立足于对白人至上统治下全球有色人种政治、经济与种族处境的分析。它是1955年至1973年所谓“万隆时代”(Bandung era)最清晰的遗产——这一时期将20世纪30年代非亚团结运动所取得的若干进展,重新置入新兴的全球反殖斗争之中,从而对其进行了延续与纠正。理查德·赖特(Richard Wright)对这一运动理解深刻。1955年,他从巴黎前往印度尼西亚的万隆,参加由29位正处于去殖民化进程中的国家元首召开的非亚会议。他对这一事件的记录——《颜色的帷幕》(The Color Curtain)一书,本身就是非亚主题中一个充满张力的矛盾例证:它既热烈支持反殖民团结,谴责白人至上主义,为“受苦大众”发声,同时又以一种奇异的反共立场,乃至带有东方主义色彩的方式,书写了他在美国流亡期间对“东方”与“西方”的双重疏离感。“万隆”既启发也萦绕着一切试图理论化非亚关系的努力。它既是非亚联盟的分水岭与高光时刻,又是一个未竟之梦——其道路仍在被本书诸位作者追寻与修筑之中。

非亚与“黑人力量”(Black Power)

侯维翰:

美国社会史上的“黑人力量”时代(大约为20世纪60年代末)也催生了许多其他社会运动——包括酷儿解放、亚裔运动、奇卡诺运动与女性解放运动等。这些运动共同主张了马尔科姆·X所有力阐述与倡导的三项原则:自尊、自卫与自决。尽管这些运动提出了具体的诉求,展现了自觉的群体自豪感与独立身份的确立,但它们的主要领导者大多是激进且具有革命性的。因此,他们将矛头对准的是整个“体制”,强调被压迫群体之间的团结与联盟,而不是走向孤立主义、保护主义或狭隘的沙文主义。尽管当时有许多诚挚的努力试图联合各方,建立一个协调一致的激进左翼统一阵线,但这些努力往往昙花一现,局限重重,充满冲突、矛盾与失败。这种情况在“新共产主义运动”(New Communist Movement)中尤为明显:当时,来自黑人、亚裔、波多黎各裔、奇卡诺以及白人左翼背景的组织试图合并为“多民族”组织,然而不少最终因内部纷争而瓦解,或因未能真正扎根、发展壮大而逐渐消失。

尽管本选集无意深入分析美国新左派的兴衰过程,但我们必须承认,到20世纪80年代里根—布什时期,许多激进与革命性的倡议已因内部错误与失败、再加上右翼阵营为夺回政治、社会与文化主导权而发动的全面攻势,纷纷崩解、消失或边缘化。或许正是美国精英阶层——比美国左派更深刻地吸取了六十年代与七十年代初的经验教训——迅速动用一系列策略与手段,软硬并施,压制、摧毁乃至收编了曾经爆发出的社会能量。

自其爆发以来,非裔美国人的激进与革命运动便持续遭遇暗杀、监禁与诽谤。而黑人中产阶级的扩大,则是通过艰苦卓绝的民权运动与“黑人力量”斗争所赢得的最显著成果之一。作为对争取全面平等与赋权这一革命性诉求的回应与让步,联邦政府设立了诸如平权行动(affirmative action)等招聘与录用政策。与此同时,一个依赖于政府与企业接纳而崛起的黑人精英阶层也随之形成,并催生出一批改革主义与新保守主义导向的黑人领导人——这些人往往正是为了取代激进黑人左翼而被有意扶植起来的直接产物。克拉伦斯·托马斯(Clarence Thomas)被任命为美国最高法院大法官,以及托马斯·索维尔(Thomas Sowell)、谢尔比·斯蒂尔(Shelby Steele)、克拉伦斯·彭德尔顿(Clarence Pendleton)、斯坦利·克劳奇(Stanley Crouch)、艾伦·凯斯(Alan Keyes)等新保守派黑人思想人物的崛起,反映出了一代媒体意见领袖的登场——他们积极支持新保守主义议程,通过攻击特殊保障项目、配合美国帝国主义的主旋律,来淡化甚至抹除种族主义的现实与“种族”这一政治议题的重要性。随着黑人新保守主义的兴起——它构成了黑人特许资本主义的直接政治与思想派别——一种本质主义的黑人原教旨主义也随之崛起,部分以“非洲中心主义”(Afrocentrism)的形式表达,其代表人物包括路易斯·法拉坎(Louis Farrakhan)与莫莱菲·阿桑特(Molefi Asante)。另一个颇具影响力的群体则主要扎根于学术界与知识权力领域,构成了一个整合主义的明星知识分子阶层(integrationist celebrity strata),其中不乏知名度高、报酬丰厚的黑人学者。许多新保守派人士,以及其在非洲中心主义阵营中的对应者,共同推动了一种“黑人保护主义”态度,以捍卫黑人中产阶级通过斗争所获得的那一点点微薄成果。在争夺地位、资源与象征性权力的过程中,一种“黑人对抗其他少数族裔”的终局博弈被构建出来,并体现在诸如“非洲中心主义 vs. 多元文化主义”的论争中,也体现在“作为消费者的黑人社区 vs. 被视为外来寄生者的韩国或亚洲商人”的对立中。同样值得注意的是,在非裔美国人社区内部,由新保守派、黑人本质主义与原教旨主义者传播和推动的分裂、断层、矛盾与冲突也日益显著——例如,黑人男性对抗黑人女性主义、自我负责论对抗“制度与种族主义导致不公”的说法,以及各种形式的黑人男子气概资本主义的崛起。

在维系统治权力的过程中,“分而治之”的策略尤其有效,尤其是在被压迫群体缺乏广阔政治意识的条件下。在美国的非裔与亚裔之间,这种分裂被竞争进一步加剧——彼此围绕资源分配与制度性资助的位置展开博弈,这些战场从高校延伸到城市贫民区,性质迥异。诸如族裔研究项目、少数族裔事务办公室、学生文化中心等让步性的制度安排,正越来越呈现出一种孤立主义和保护主义的倾向,陷入“筑起篱笆自保”的防御性心态,以守护校园中来之不易的些许成果。拉丁裔与亚裔/太平洋岛裔学生人数的急剧增加,加剧了对有限的学生会与行政资金支持的竞争。这些原本被视为黑人应得或专属的资金,现在面临“与其他少数族裔共享”的再分配压力,这在非裔美国人社群中引发了不满与疑虑。最初促成这些让步的,是一段合作与共同斗争的历史——但如今,这段历史往往被“遗忘”或“抹去”,因为来自黑人与其他少数族裔内部的煽动者彼此争夺在主导政权眼中“最受优待的少数族裔”地位。

在市中心贫民区,随着房地产价格飞涨,许多新移民被迫涌入黑人和拉丁裔社区中相对廉价的房产市场,在黑人群体所面临的不平等不断扩大、贫困日益加深的背景下,亚裔小商户表面上的繁荣激起了黑人社群的苦涩与怨愤。这些新移民自身所带来的种族主义、对美国种族关系的无知,以及小资本主义式的逐利心态,与黑人消费者之间的误解与不尊重,交织成冲突的导火索,引发了激烈甚至暴力的对峙。

1990年代初,头条新闻和电视媒体频繁报道在黑人为主的城市社区中爆发的针对韩裔杂货商的冲突。在纽约布鲁克林的教堂大道,两家韩裔便利店因对非裔顾客不尊重而成为大型抵制行动的目标。在洛杉矶,韩裔商人也因对黑人顾客的不当态度而遭抵制,特别是在韩裔店主杜顺子(Soon Ja Du)因误以为黑人女孩拉塔莎·哈林斯(Latasha Harlins)盗窃饮料而将其枪杀的案件之后。更进一步,在1992年洛杉矶骚乱期间,即首轮判决将殴打罗德尼·金(Rodney King)的警察无罪释放之后所引发的动荡中,洛杉矶的“韩人街”的商铺成为破坏与抢掠对象,多栋建筑被烧毁。其他类似事件还包括:黑人企业与社区成员呼吁抵制由台湾制造、亚裔商人销售的仿非洲纺织品,这些产品被认为对黑人经济造成冲击。

在某种程度上,大众媒体对这些冲突进行了夸张渲染和哗众取宠的报道。一些批评者指出,企业主导的大众媒体实际上是在制造冲突,而非反映真实存在的问题。所谓的“黑人—韩裔”或“黑人—亚裔”冲突,并不比持续不断、历史悠久的“黑人—白人”或“黑人—拉丁裔”冲突更严重或更特殊。媒体对“黑人—亚裔”冲突的特别关注,似乎是在推动一种“受害者指责受害者”的叙事,从而让白人至上主义逃脱审视。像银行贷款歧视、社会服务与资源分配不均、警察暴力、毒品泛滥与教育贫困等结构性问题,却被媒体以“黑人—亚裔”之间的冲突新闻所掩盖与转移,成为耸动头条的替代话题。

然而,这类冲突所产生的社会背景,根源在于联邦与州政府政策所造成的日益严重的不平等与贫困。这些政策导致对市中心区域的支持服务和资金大规模撤回与放弃,福利津贴被削减或取消,城市改善项目的投资持续萎缩——而这些影响最为沉重且不成比例地落在非裔美国人和拉丁裔群体身上。自美国从东南亚撤军以来,美国政府的政策偏向于安置那些反共的亚洲盟友中的强势与富裕阶层。同时,来自太平洋沿岸国家的海外资本大量涌入城市中心地区,与此同时,新一代亚洲移民也倾向于将全家积蓄投入于小本商业,如酒类商店、杂货店、洗衣店及其他小型零售企业。非裔美国人资本扩张长期以来所面临的障碍与困难已有大量记载,其问题包括银行红线政策(即拒绝发放资本贷款)、企业特许经营的垄断(例如大型连锁企业排挤小型本地商户),以及缺乏足够的金融服务与企业管理支持。因此,一些非裔美国人对他们所感知到的亚裔经济成功产生了愤怒。“他们就这么进来,开起生意,拿走我们的钱,什么也不给我们回报,除了轻蔑。”——这是黑人社区中对亚裔“外来者”极为常见的一种态度。与此同时,亚裔新移民企业家有时对低收入的黑人顾客表现出冷漠甚至苛刻的态度,语言障碍以及对美国种族主义历史的缺乏理解也进一步加剧了隔阂与误解。值得肯定的是,一些黑人民族主义抗议者(如“12月12日运动”成员)明确区分了对特定韩国资本家的批评与对整个亚裔群体的态度,反对泛化的反亚情绪。同时也毫无疑问,一些新近亚裔移民(不仅限于商人)确实持有种族主义观念,而这些观念在很大程度上受到了美国白人种族主义与针对黑人的刻板印象的影响。

无论是亚裔对非裔,还是非裔对亚裔实施的种族主义事件,媒体从不会关注那些试图合作抗议、共同谴责种族主义的努力。黑人与亚裔之间“低而狭隘”的彼此认知,反映了黑人解放运动与亚裔运动的式微与退潮,这也预示着相关冲突、摩擦与突发性对抗事件将持续上升。

在这样的氛围中,一个明显带有种族主义且令人反感的游戏《贫民区大富翁》(Ghettopoly)被推出也就不足为奇了。该游戏由一位台湾裔美国人David Chang设计,曾被Urban Outfitters等零售商和分销商销售,但最终因引发包括全国有色人种协进会(NAACP)在内的主流非裔组织,以及像美华协会(Organization of Chinese Americans)这样的主流亚裔民权团体的强烈抗议和愤怒,被迫下架。张曾试图为这款游戏辩护,声称它“只是一个游戏”,这类说法与那些为种族主义电影开脱为“娱乐而已”或“只是电影”的言论如出一辙。他还表示自己的初衷是“让人们团结起来”。但这款游戏显然属于美国种族主义流行文化项目的一部分,应当受到广泛谴责。令人欣慰的是,黑人与亚裔在抗议此事上形成了联手的行动。《贫民窟大富翁》模仿《大富翁》的游戏结构,但游戏道具包括机关枪、大麻叶、可卡因和 40 盎司的麦芽酒。地产不是房屋和旅馆,而是毒品窝点和贫民区住宅。玩家抽取“街头生意”(Hustle)和“贫民藏钱”(Ghetto Stash)卡牌时,会读到诸如“警察突袭!支付150美元”或“遭遇劫车!支付80美元”的内容。这款游戏延续了种族主义流行文化中对非裔与亚裔族群的恶意形象再现:如龅牙、吐着“幸运签语”的长辫“异教中国人”,以及装腔作势的皮条客和扭臀卖弄的妓女。无论这些种族主义、侮辱性、贬低性的刻板印象是由亚洲人还是非洲裔人士延续与再生产的,都不能因此减轻其伤害性或被原谅。这类行为不会因为出自被压迫者之手而变得无害;相反,它只会将羞辱与罪责扩散,验证了一个悲哀的现实:被压迫者常常模仿压迫者,以及压迫者强加于他们的刻板印象。

尽管《贫民窟大富翁》遭到了黑人与亚裔群体的联合抵制与谴责,但在NBA超级球星沙奎尔·奥尼尔(Shaquille O’Neal)对其对手、中国中锋姚明的种族主义嘲讽——用幼稚的“清—冲”(ching-chong)语调模仿其名字——事件中,虽然全美亚裔社群迅速掀起抗议风暴,奥尼尔也很快道歉,但令人明显感到缺席的,是非裔美国人群体对这一事件的公开谴责与声援。中国人的名字常被视为“异国的”“奇怪的”,而非裔美国人采用伊斯兰或斯瓦希里语名字却不被这样看待。反种族主义与反压迫的斗争,迫切需要所有“有色人种”与追求公正的白人之间的团结与彼此支持。

非裔美国人通过艰苦卓绝的斗争,已经在美国主流社会的“种族敏感度”评估中赢得了某种程度上的中心位置。成功的黑人运动员和娱乐明星可以被塑造为媒体宠儿和公众偶像。科林·鲍威尔(Colin Powell)与康多莉扎·赖斯(Condoleezza Rice)也频繁出现在布什政府的媒体发布和宣传照片中。在当下好莱坞的价值敏感中,以曾经常见的涂黑脸(blackfacing)方式冒犯黑人已被视为不可接受。然而,“涂黄脸(yellowfacing)”(以及“涂红脸(redfacing)”和“涂棕脸(brownfacing)”)等做法在好莱坞却依然常见。只需指出一个荒唐的例子:大卫·卡拉丁(David Carradine)在新版的1970年代电视剧《功夫》中回归主演,便足以看出“涂黄脸”这一令人厌恶的传统仍在延续。又如昆汀·塔伦蒂诺(Quentin Tarantino)那几部充满流行猎奇风格且高度种族主义的电影《杀死比尔》(Kill Bill),其中由白人演员“遮蔽”亚洲武术家的存在,并击败大量亚洲武术家——包括1970年代武打片的邪典明星之一刘家辉。亚洲人并没有荣幸享受那种带有恩赐口吻的种族主义赞美那样,被包装成“酷”与“潮”的象征。黑性与拉丁性唤起的是性感力量与潮流感,而黑性反过来又被大众市场广告与全球流行文化部分商品化,最终被操控为展现美国消费主义与繁荣的最大广告牌。

在日本,抹黑脸出现了一种复杂变体,即盛行于日本少女中的“颜黑族”(ganguro)亚文化。她们扎着玉米辫,佩戴浮夸的“bling-bling”珠宝,模仿等黑人嘻哈明星的造型。这种嘻哈文化的输出,是将黑人美国文化商品化、奇观化的“洋基化”(Yankeeification)过程——一种去除了抵抗精神的种族再现,一种肤浅的时尚姿态和潮酷姿势,却缺乏斗争的实质与自尊的内核——这是一种涂黑脸,不过这一次,不是由白人实施的,而是由亚洲人。但如果顺着金钱的轨迹深入追查,这场全球性的种族商品化的主要受益者,仍是白人主导的大型公司——从商品分销商到麦迪逊大道的广告商——他们从中获取巨额利润,而一些黑人明星则作为代言人获取残余分红。那些推销并推广刻板印象的个别黑人成功人士,很少受到谴责,反而常常被主流非裔媒体(如 Jet、Ebony、Vibe、BET等)所赞扬与推崇。极少有人批评这些名人缺乏社会意识,批评他们对企业利益的顺从,或他们令人作呕的超级爱国主义姿态。那种超级黑人运动员,如穆罕默德·阿里(Muhammad Ali),因个人宗教信仰与政治立场拒绝参军的时代(比如他那句著名的话:“没有越共叫过我黑鬼(No Vietcong ever called me nigger)”)已经过去了。如今,个别黑人体育明星往往通过与太平洋沿岸设有血汗工厂的运动鞋品牌签署代言合约,获得巨额利益。

1968年,旧金山州立大学爆发由“第三世界学生联盟”领导的学生罢课运动——这是美国历史上持续时间最长的校园罢课运动,最终促成了全美第一个族裔研究系的成立。当时的校长、日裔加拿大人早川一会(S. I. Hayakawa),为了分化联盟、挑动内部矛盾,公开将亚裔学生树为“模范少数族裔”的榜样,声称黑人与拉丁裔应该效仿他们。早川由此臭名昭著——他宣扬亚裔是“安静、顺从、勤奋”的模范,靠自己奋斗成功,理应成为那些“喧哗抗议”的黑人与拉丁裔的楷模。这种“分而治之”的策略,在当时政治意识极为高涨的第三世界学生领导中并未得逞——他们多数与湾区的新兴革命组织有密切联系,如黑豹党与等。早川因此遭到亚裔与其他群体的强烈谴责,被称为“香蕉”(比喻“外黄内白”),用以形容那些肤色是亚裔却思想上迎合白人权力结构的人。随着体制内越来越多对“第三世界”个人领袖的象征性收编与利用,类似的政治标签也相继出现:“椰子”(外棕内白)、“苹果”(外红内白)、“奥利奥”(外黑内白),分别用来讽刺被收编的拉丁裔、原住民与非裔个体。尽管亚裔运动曾强烈挑战这一点,但贴在亚裔与太平洋岛裔美国人(API)身上的“模范少数族裔”刻板印象,至今依然有效且广泛流行。一些面向少数族裔的特殊项目甚至将API排除在外,理由是他们“太成功”或“比例过高”。这种做法借助统计欺瞒,将压迫简化为一个“数量占比”问题,而非政治、经济与社会权力的不平衡,更无视代表性质量与控制权(例如在媒体与学术领域的参与程度以及被呈现的形象类型)。亚太裔“比例过高”问题的主要争议集中在高校招生上。在许多精英高校中,亚太裔的学生比例确实高于其在美国人口中的整体占比。表面上看似如此,但批评者指出,符合条件的亚裔申请者比例本身就更高;此外,许多精英高校集中在大城市,而这些地区的亚太裔人口比例本就高于全国平均水平;同时,如果不是以家庭为单位而是按人均收入来分析亚太裔的收入水平,就会发现一个令人担忧的趋势:亚太裔家庭虽然总收入看似较高,但这往往是因为家庭中有多位成员在工作;实际上,他们的人均收入并不高。

随着对亚裔与黑人之间种族暴力的夸张化渲染不断升级,推动更强烈的“非亚团结”以及提升激进的、反帝国主义的领导力与政治意识的紧迫性已变得极为迫切。近年来,在纽约市发生了一系列华人外卖送餐员遭杀害的案件,所有被指控的嫌疑人都是黑人。(译者注:原文此处详细列举了五起受害者姓名与事件发生地的案例,时间多集中于1998至2004年。出于篇幅控制与叙述节制的考量,中文译文未一一展开。译者期望将重点保留在反思族群间结构性暴力与可能的团结路径上。) 最近期的是陈煌(Huang Chen),于2004年4月30日在南牙买加(South Jamaica)遇害,案件调查导致两名非裔青少年被捕。在这起案件中,《纽约邮报》(New York Post)将事件描述为“打中国佬”(“Chink-bashing”),并将此类暴力称为一种新的“城市体育” (urban sport)——即黑人青少年对中国送餐“男孩”的有预谋袭击。(而在《纽约邮报》典型的种族主义语境下,这些所谓的“男孩”多数实际上是四十岁以上的男性——因为华人男性仍被去性化,被矮化为永远的“少年”,永远无法像白人男性那样被视为真正的“男人”。)(译者注:正如作者指出的,“boy”在此处并非中性称呼,而是带有历史种族歧视色彩的贬称。在此有必要一提的是,在美国历史中,成年非裔男性是“boy”这一称谓最深层、最系统性的受害者——在种族隔离时期,白人社会普遍以“boy”称呼年长黑人男性,以此否认其成年与人格尊严。这一用法在奴隶制后的种族秩序中延续了对白人至上的维护。而对亚裔男性,尤其是在晚近的媒体与服务行业语境中,“boy”更多体现为文化上的去性化与贬低,虽也反映其边缘地位,但并不具备非裔所承受的那种结构性暴力与历史深度。将中年华人送餐员称为“delivery boys”,正延续了这一种族与性别双重贬抑的语言传统。)

这种狭隘、退化的意识形态环境,为狭隘民族主义与族裔经济保护主义的兴起提供了土壤,与宗教原教旨主义和极端前民族主义(protonationalism )的崛起相呼应。这些现象正是在美国对全球范围内独立的民主与左翼运动、政府进行摧毁与颠覆的背景下发生的。黑人新保守主义、男性本位的黑人资本主义、黑人小资产阶级保护主义等现象的兴起,正是以20世纪60年代末到70年代初曾占据主导地位的激进与革命力量被镇压、瓦解为前提的——也是美国政府、企业界与学术机构刻意推动改良主义与保守精英阶层崛起的结果。曾经那种大众口号式的“反帝第三世界团结”已不复存在。取而代之的,是一种本质主义、狭隘化的“亲黑人”立场,其形式是改良主义的黑人资本主义,反映出一种普遍的虚无主义、犬儒、自我满足与唯我主义——这些正是亲美帝国主义的新世界秩序与大众消费种植园式文化的基本特征。

本选集正是为了直面并反击这种局面而诞生的——通过揭示一段根植于非亚合作与联结的创造性政治与文化抵抗传统。我们,作为本选集的编辑,策划了这本文体混合的合集,既包括学术与口述性质的论文,也包含富有创造性的写作作品。我们希望能够在学术兴趣与大众阅读之间搭建桥梁——换句话说,提供一个可以真正被用作推动非亚团结、声援与共同斗争的实践工具。在此过程中,我们也延续了那些聚焦非亚交流动态的学者们的重要研究工作。这包括前文提到的维贾伊·普拉沙德的重要著作《棕色人民的因果报应》与《人人都在打功夫》;马克·加利奇奥的《非洲裔美国人与中日的遭遇:1895–1945年的黑人国际主义》(The African American Encounter with Japan and China);马丁·伯纳尔的《黑色雅典娜》;杰拉尔德·霍恩的《种族战争!》;阮清越(Viet Thanh Nguyen)的《种族与抵抗:亚裔美国文学与政治》(Race and Resistance);以及本书中收录的多篇学术论文与文章。

非裔美国人与亚裔美国人之间的交汇领域广阔且仍在持续扩展。我们欢迎更多对此议题的探索与贡献。目前仍有许多值得深入探讨的课题尚未被充分挖掘,例如黑人与亚裔在饮食、服饰、生活方式(如育儿、婚姻)、社会生活(如约会、友谊、日常互动)等方面的交集与互鉴。还有许多社会与历史层面的非亚互动,亟需进一步研究与分析。例如:19世纪美洲种植园社会中非亚群体的共同经验与互动;非裔美国人对19世纪反华运动至现代民权运动期间反亚浪潮的反应;亚裔美国人在1960年代之前对非裔美国人所遭受压迫的回应;以及非裔美国人对美国在亚洲帝国主义行为的态度与反应。

关于最后一点,非裔美国人自1898年美西战争以来,就存在一条强烈、激进的反帝传统,坚定反对美国在亚洲的帝国主义行动。这一传统始于黑人报刊对美国殖民菲律宾的强烈反对。W.E.B. 杜波依斯与保罗·罗Paul Robeson)都曾严厉谴责美国干预朝鲜事务。在反对越战的运动中,非裔美国人也发挥了广泛作用。参与者不仅包括黑人民族主义左翼的激进反帝领袖与组织,也包括主流民权领袖与团体,如拉尔夫·艾伯纳西(Ralph Abernathy)、迪克·格雷戈里(Dick Gregory)与马丁·路德·金博士(Dr. Martin Luther King Jr.)。金博士在1967年4月公开宣布自己坚决反对美国在东南亚的战争,支持抗拒征兵,并直指美国政府是“当今世界上最大的暴力输出者”。

非裔美国人对美国在东南亚战争的反对,将当时的“和平运动”进一步推向了反帝立场。1967年,非暴力学生协调委员会(SNCC)在斯托克利·卡迈克尔(Stokely Carmichael)的带领下,在联合国举行抗议,高呼“绝不!我们不去!”(“Hell no, we won’t go!”)。非裔美国人是早期反战运动的先锋力量之一。维权律师康拉德·林恩(Conrad Lynn)是许多抗拒入伍青年最主要的顾问和辩护律师。1965年,密西西比自由民主党成为首个反对约翰逊总统扩大越战的组织,拒绝为“白人的自由”而赴越作战,并呼吁黑人男性拒绝在密西西比服兵役。1966年,SNCC成为全美第一个公开反对越战的全国性组织。由于支持该立场,朱利安·邦德(Julian Bond)虽当选佐治亚州议会代表,却被剥夺了议席(后经最高法院恢复)。同年,《自由之路》(Freedomways)杂志成为全国第一个以社论方式谴责越战的媒体,指出战争“在本质与意图上都是种族主义的”,成为黑人反战立场的重要思想源头。

到1969年,几乎所有主要的民权组织(唯一的例外是NAACP)都已表态反对越战,明确指出美国在亚洲的政策不过是美国国内种族主义的延续与对外投射。非裔美国人对美国亚洲政策的反对,被一句标志性口号高度戏剧化地表达出来:“。这句口号最具象征性的使用者,是世界重量级拳击冠军穆罕默德·阿里(Muhammad Ali),他以此表明拒绝被征召入伍。(译者注:据 BBC、《纽约时报》及多份美国口述史与回忆录,阿里本人的原话为 “没有越共叫过我黑鬼”(No Vietcong ever called me nigger),该短语于 1966 至 1967 年迅速流传。“没有越南人叫过我黑鬼”则是后文所述1967 年纪录片的片名,后广泛出现在公众标语、艺术作品与反战语境中,部分媒体和传记也曾将其归于阿里所言,但暂无确切记录显示他曾在采访中使用过该表述。此处所引略有出入,应为作者笔误。) 阿里公开表示,他拒绝为一个“仍持续让白人奴隶主主宰全球有色人种”的国家服兵役。1967年,大卫·勒布·韦斯(David Loeb Weiss)制作并导演了一部名为《没有越南人叫过我黑鬼》(No Vietnamese Ever Called Me Nigger)的纪录片,记录了黑人城市社区对美国在东南亚战争日益增长的反对情绪。

很明显,在美国所有重大的社会斗争中,非裔美国领袖与组织始终扮演着先锋角色,他们提供了强有力的激进与反帝国主义的影响力。然而,较少被承认与深入研究的,是亚洲文化与政治传统、形式与经验对非裔美国人发展的影响与启发。

在我们对互联性、合作、彼此影响与灵感的关注中,我们提出并确立了一种替代性的跨文化团结传统——它属于美国(乃至整个西半球)被压迫群体之间的联结。我们将这本文集视为一个初步的贡献,旨在探讨非洲与亚洲离散群体在面对白人至上与民族压迫时所发展出的政治与文化关联。

(注释略)