媒介相关随笔

文|anita

按:这些随笔探讨影像、文字、声音,以及它们之间的关系,写作时间为2021至2025年。前半部分集中写于开始拍照的2021-2022年,所以主要在谈摄影和文学。重读感到一些片段实在稚嫩,但出于对思路历程的尊重,还是决定保留。2021年下半年加入掘火,组员们贡献的稿件涉及音乐、电影、文学等多重领域,驱使我进一步深入多媒介的世界。对声音的思考其实去年才开始,所以篇幅也小得多。相比于思考内容的品质和价值,我更加珍视这个体验、对话和分享的过程。

(图片均来自网络)

***

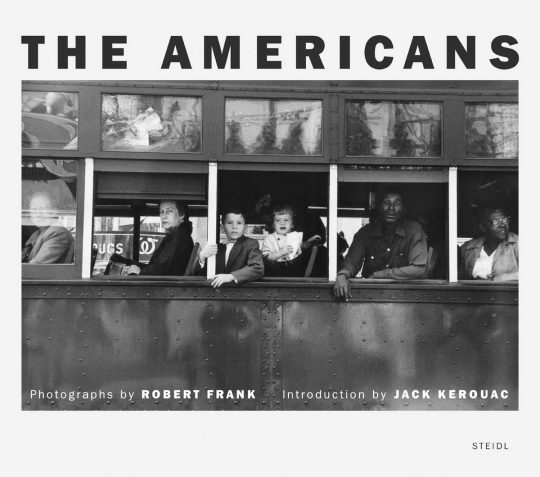

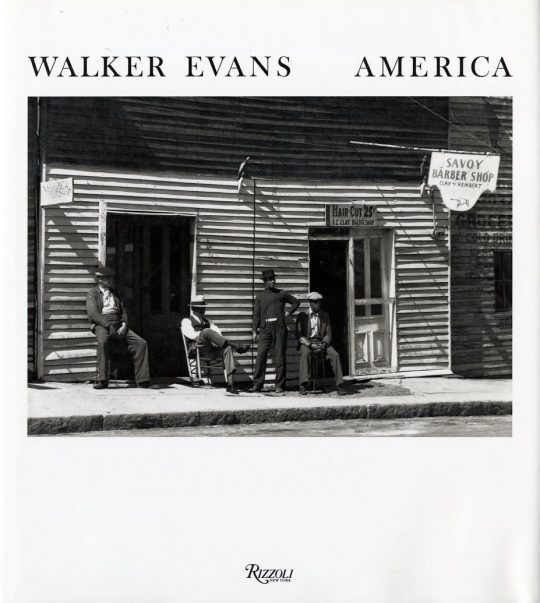

暑期,图书馆下午六点关门,写论文到五点,剩下一小时上楼看摄影书。今天看了两本。原本只要找Robert Frank的<The Americans>,发现旁边就是Walker Evans的<America>,就顺手都抽了出来。

两人拍的都是美国、美国人,但从一本到另一本,你能明显感觉到在从一种mood切换到另一种mood。<The Americans>初版于1958年,杰克·凯鲁亚克为其撰序,序言中有这么一句评语:“Robert Frank… with that little camera… he sucked a sad poem right out of America onto film.”能引发凯鲁亚克如此强烈的共鸣,这本集子的感染力可想而知。

两本摄影集的风格差异背后自然也有时代的印记。Evans的书里至少一半是他三十年代为美国农业安全局(FSA)拍摄的作品。有趣的是,我从序言中读到,虽然参与的是一项有鲜明政治考量的国家艺术计划,受雇于FSA的这段日子,却是Evans整个摄影生涯中强度最大、且最富创造力的一段时期。艺术家与国家项目、国家计划的关系还是需要具体地看待。<America>序言里让我停下来思索的另一个观点是,相比于文学,摄影这种媒介似乎更不容易美化苦难。

***

知道马格南摄影通讯社之后,开始在magnumphotos.com上欣赏大师作品。网站做得很好,不乏信息详实的介绍文章。

上午看了几张瑞士摄影师René Burri拍的切格瓦拉。

照片的特质在于其瞬时性、片段性,与文字所擅长的叙事性相对。照片呈现视觉关系、产生视觉效应,它不是故事,也不直接代表价值。由此,当我透过摄影看切格瓦拉,发现,他背后那整个历史,整个关于革命、正义的叙事,在图片所传递的英俊、力量、男子气概这些视觉元素面前,退居二线。

这让我从另一个角度看待左派领袖。这个角度是关于魅力、关于卡里斯玛,它是感官的,并非纯然理性。有人崇拜格瓦拉是出于对正义的信仰,但与此同时也无法否认,在这场崇拜与追随中,掺杂着不必然与社会正义相关的,英雄形象所散发的感官吸引,而这种感官吸引,在历史的某些时刻扮演天使,在另一些时刻则附上恶魔。

与政治立场无涉,我只是在说,我们都是凡夫俗子,受困于这具欲望绵密的肉身,口头上所谓的理性和道德,在那些看不见的幽暗角落,时常与私欲、自恋盘根错节、纠缠不清。问题不在于否定正义,而是认识真实的自己。

***

今天是密集按快门的一天,拍了很多,有那么一刹那,感觉镜头将我吞了进去,确切说是取景器将我吞了进去,恍惚中一脚踏进镜头内的世界,将我和拍摄对象隔开的相机不见了。媒介消弭了。持续不到一秒的晕眩。

有人曾用一句话形容William Klein的风格:“他的镜头不是一个玻璃隔层,而是一道泄洪闸门”(The camera was not so much a glass barrier as a floodgate),不知道我在那一瞬间感受到的,是不是打开了的泄洪闸门,区别只在于不是世界涌进了我的镜头,而是我自己被卷进了镜头那边,并且镜头消失了。

***

昨天一天晴好,出去了两趟,中午十一点到十二点半,下午五点到六点。五点二十分日落,光一退去,镜头中的景物也瞬间丢了魂,丢了灵气,怎么拍也不好看了。好在天边还有晚霞。晚霞最美是太阳已经落下不见,光却依然在云端流连忘返。因此,那片天光实为对已逝之物的追忆,是一份悠长而富于层次变化的,对旧日时光的回味。

今天下雨了,望着阴沉沉的天就提不起兴致。这个时节的阴天跟初夏时的阴雨天不一样,春末夏初的雨天,清新的空气和视野中自有一股蓬勃的生命力涌动其间,你闻得到,也看得见,就很想通过相机抓住它们。图像会有气味,有水分,会能够撩拨视觉之外的多重感官吗?我在别人拍摄的图片里感受到过,所以相信它可以。

***

豆瓣上关注一位摄影师,我很喜欢他的照片,显然已经走过世界上很多地方。我一边看一边猜想他的外形,应该是一副风吹日晒不修边幅的粗砺模样。今天看到一条新的更新,是他把一部05年的老诺基亚拿在手里拍的几张照片,我没注意诺基亚,只盯着他的手看,发现果然跟我想象的一样,干燥粗糙,粗重笨拙,灰尘似乎已经长进皮肤。俨然一双干体力活的手。跟他手里的诺基亚一样残破和饱经风霜。我为自己猜对了而沾沾自喜。没什么意义的小快乐。

看一部演唱会筹备纪录片,雇来的灯光师说,听歌手讲解每首歌的诞生背景,描述创作当下的内在情绪和外在环境状态,对设计灯光效果非常有帮助。我想了一会帮助会在哪。是的,光有温度,情绪有色彩,这些当然都是相通的了。人的情感世界复杂而混沌,需要各种感官资源共同调动才有可能还原某一时刻的情绪状态。以前不了解这些,觉得真有意思。

***

我看着Eric Clapton摆弄他的吉他,想起台湾摄影师張乾琦说他每拿到一台相机,都务求对机器的每个零件和功能了然于心,熟悉到肌肉都能留下记忆。我想,这类人应该是已经将表达和创作工具,吉他也好相机也好,幻化为身体的一部分了。

***

科塔萨尔短篇《魔鬼涎》里,主人公在巴黎街头散步,走到一个码头,看到不远处站着一男一女,他想拍下这一幕,却踌躇了很久很久,花去很长时间,才在他认为的合适时机按下了快门。这个情节让我想到台湾摄影师柯锡杰的一段创作逸事。1979年夏天他在希腊拍爱琴海,在白色石屋和湛蓝的天色、海色之间,他徘徊犹豫了近半小时,都无法按下快门。作品终于拍出来后,被摄影师命名为:等待维纳斯。Waiting for Venus.

***

拍照这个动作是在截取时空中的片段和瞬间,因此摄影的叙事能力显然远弱于其它媒介或表达形式,比如文字。毕竟,叙事依赖于时间的延续,而非断裂。摄影书、摄影集作为一种形式,倒是可以将一系列照片按某种顺序排列,以此构建一个较连贯的叙事,甚至还能在图片旁边附加文字说明。然而,故事是摄影的一部分吗?文字说明会削弱、分散掉图像的视觉力量吗?

这里可能包含两方面的问题,第一个是,摄影本身没有讲故事的责任和义务,它是视觉的,是用来观看的。它可以有叙事性,也可以完全无视这个指令。由此延伸出来的第二个问题是,文字有更强的叙事潜能,图像传达的则是视觉力量,这个区分和对照的确存在,但即便如此又如何呢?我们为什么要纠结于媒介之别?

至少对于目前的我来说,媒介不是目的,表达才是。写作和拍照都是为了表达。表达情感、表达态度,在表达之后感到释放,内心得到安慰,这比执着于媒介选择更重要。觉得图像不够,就附上文字,仍有欠缺,就配上声音,最终做出的东西,即便成了四不像又怎么样呢?创作的目的不是让自己符合一套外在的标准,而是在这个过程中充分表达自己,充分感受生命,尽可能贴近生活的原貌。

***

微博上看到有网友分享了几幅知名摄影作品,同时描述了自己的观看体验、提供了自己的赏析,另一人转发过去,以各种-主义词汇评价该摄影师及其作品在历史上的价值。对比两者的评语风格是件有趣的事。我感觉,转发者在背诵书本知识,而只有原博是真正在“看”作品,即便他的文字感性而朦胧,且没有联系任何照片本身之外的语境脉络。

摄影这个媒介自诞生之初,就以其去脉络的瞬间性特质区别于其他艺术形式,它锐利地捕捉时空片断,以将画面抽离出我们司空见惯的视觉与思维框架的方式,营造陌生感,为我们提供推陈出新的观看世界的方式。历史脉络与思想语境可以作为分析摄影作品的参考,但另一方面,又需时刻意识到将瞬时照片拉回叙事脉络,与其反脉络、反结构的革命性潜能之间存在着无法消解的矛盾。

***

“边缘”不是一种可用于对特定群体做出定性的身份,而是指社会结构视角下的其中一个位置——与之相对的位置是“中心”或“主流”。而结构视角不是唯一、也未必是最重要的理解人类这个群体的角度。结构视野之下,人往往是无面孔、无个性的人。结构性叙事可用于动员和团结,但被纳入其中的人,正因为他们是有灵魂有自由追求的个体,又是注定要随时冲破既有框架约束的。哪怕是出于良善动机而打造的“边缘”叙事,也难以避免要承担一些伦理的风险,因为你在对人进行命名和归类,这个命名的过程,哪怕是以为他们发声为初衷,也还是在难以避免地抹除他们的一部分面孔和声音。也就是说,即便要称呼一部分群体为“边缘”,即便他们的边缘处境显而易见,我们也要记住,“边缘”并不是他们存在处境的全部真相。

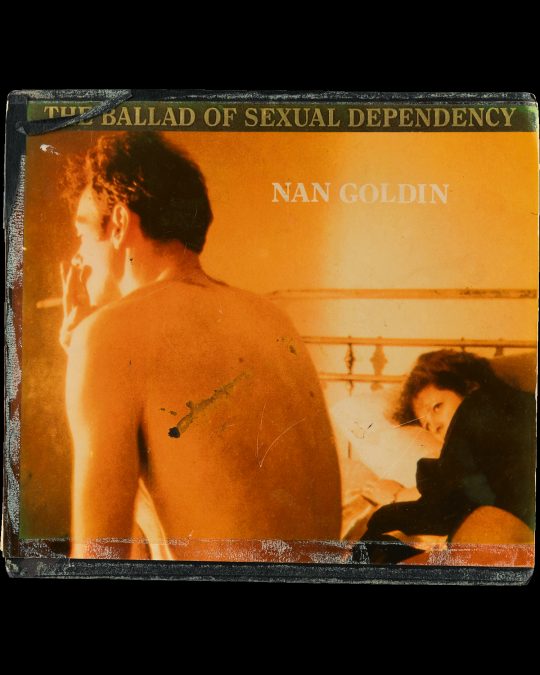

美国摄影师Nan Goldin以拍摄她身边的LGBT朋友圈子知名,其中许多已死于艾滋、毒瘾和自杀,她是为数不多的幸存者之一。不意外地会有评论者以“社会边缘群体”来形容她和她的拍摄对象,Goldin回应说这是一种误解(misconception),“我们从未被边缘化,因为我们就是世界。我们并不关心异性恋者对我们的看法。我们没有时间给他们——他们并不出现在我们的雷达上。我们的行为是对正常社会的越轨,但你不能说我们是正常社会的弃儿。”她赤裸而亲密的照片记录,就是在邀请我们暂时放下既有道德判断和身份标签,直面这些人作为鲜活个体的生命质地和存在状态。

这个话题让我想到另一位摄影师,加拿大的Gabor Gasztonyi,他的影集<A Room in the City>,呈现了毒品交易、性交易等现象泛滥的温哥华市中心东区的居民生活(Downtown Eastside,简称DTES)。加拿大医生Gabor Maté为其撰写前言。他说,作为一名医生,他过去十二年的工作都集中在温哥华市中心东区,因此非常熟悉摄影师镜头下那个令人惊异的世界:

这些照片展现了DTES这样一个毒品古拉格中的人的生活,无疑是不容易直视的,但这种困难并非摄影师刻意为之。这些照片也不是为了唤起怜悯或忧郁。它们不是在描述一个古怪的非现实的地狱,或一个充斥着无助厄运的地方;它们所呈现的是一个困顿与胜利并存的世界。生活在这里的人们,拥有我们所有人都具备的品质。Gabor的照片所揭示的是关于我们所有人的真相,他揭示了在面对这些令人痛苦到难以承受或正视的真相时,我们中的许多人麻痹自己的方式,以及人类努力超越痛苦的方式。

这位医生是毒瘾问题专家,他最重要的观点是,成瘾(addiction)不是一种选择,而是回避伤痛的一种方式。成瘾的背后,是创伤。所有的成瘾都跟创伤有关。具体到这本影集所记录的群体,他说,在DTES工作的这些年,在他接触过的所有患有精神疾病或毒瘾的居民之中,几乎没有一个不曾在童年时期遭受过虐待,其中的女性成员,没有一位不曾遭受过性侵犯。“他们中没有一个人选择成为现在的样子。他们的一生都是在逆境中生存,克服或至少避免我们大多数人都无法想象的痛苦。”“在每张照片中,在每个眼神、每个手势中,都有一个完整的生命。”

***

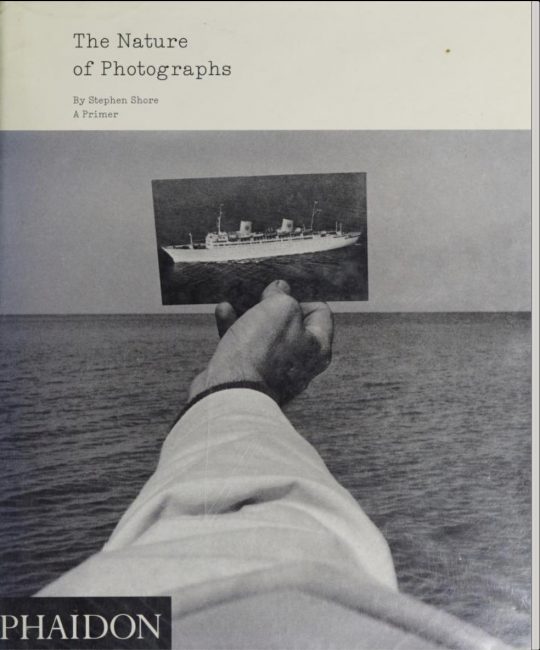

Stephen Shore, <The Nature of Photographs>

Shore说我们在拍照的时候,一个depictive level, 一个mental level,二者共同作用于一张照片的诞生。前者指摄影师通过对拍摄角度、边框、焦点、曝光程度等细节的选取和拟定,赋予眼前的景观以特定的结构,照片的depictive level由此而产生。这个过程多涉及操作技术层面的问题。

我更感兴趣的是他对mental level的阐述。面对同样一个景观,不同的大脑会对它产生不同的处理(整合、建构、甚至美化),而这种处理和感知方式是后天习得、因此也便是可以拓展和丰富的。有的拍照者看到的一切都是他既有成见中的模式,古板、教条,任何新奇都会立刻被吸纳和消解,但另一类人的大脑则敏感、流动而灵活,他们总能迅速适应新的视觉形式、捕捉新的感知。”It is a complex, ongoing, spontaneous interaction of observation, understanding, imagination, and intention.”

这说到底也没什么新鲜,艺术本就是开发想象与感知的一个领域,但“明白”和“实现”完全是两回事。对如何真正拥有那样的大脑十分好奇。

***

Stephen Shore, <Elements>

影集中这一张照片的拍摄地点是德州,看到它第一眼,我想到的是一个跟拉美有关的问题。

19世纪20、30年代之后的独立建国阶段,拉美各国的克里奥尔人(多为欧洲白人在美洲殖民地的后裔),作为当地的文化精英群体,承担起构建本土国族身份的使命。在文学领域,知名的克里奥尔作家包括委内瑞拉的安德烈斯·贝略(1781-1865),哥伦比亚的豪尔赫·伊萨克(1837-1895),古巴的何塞·马蒂(1853-1895)等。这是一帮接受了欧洲人文艺术教育的浪漫主义者,而为了挣脱前宗主国西班牙的殖民影响,他们在写作中诉诸拉美本土自然景观,将其打造成区别于欧洲的独特文化符号和身份象征。自然景观被这帮文人赋予了浪漫的国族意涵。

可是,自然景观本身毫无意义,它就是一堆堆砂子、石子,一片片漫无目的生长着的野草。这就是Stephen Shore拍下的这张地表景观带给我的冲击。如果放到我刚才提出的那个讨论语境,Shore这张照片的力量就在于它展示了象征关系、指示关系的断裂,图像与意义的断裂,揭示一些约定俗成的历史叙事的构建性和虚假性。它让我们看到了“物”自身。

然而,“物自身”又是什么?再回到Stephen Shore的<Elements>,这本书开头引用了14世纪波斯诗人Mahmud Shabistari的几行诗: dust, form, external cause… 也许在这一节诗中,暗藏了一部分关于上述问题的答案。但我显然还没有参透。

***

大阪中之岛美术馆·超现实主义特展(“超现实主义的扩展:从视觉艺术到广告、时装和室内装饰”,2025.12.13 – 2026.03.08)

展览分六个板块,策展人称之为“章节”。第一章的主题是“Objets”,入口处的导语用三段文字解释“objective”与“surreal”的关系。我认为解说得清晰透彻,在此分享出来,稍后会贴上中译(原文为英文)。

只是,面对“object”“objective”这两个词,我再次陷入迟疑。每次遇到“object”及相关词,往往不确定要翻译成“物体”还是“客体”,或“客观物”。(展览导语的标题和正文多次出现的“objet”来自法语,语义上对应英文“object”,但在超现实主义的语境下,多指超现实主义者们心中理想的、剥离主观性的物体,而非通常意义上的所有物品。读者读过导语后应该会更清楚其中的意思。)

上次遇到这个难题是在翻译《深度》节目采访安东尼奥·迪·贝内代托那一期时。作家在节目中谈到他小说创作中的客观主义(objectivism)实验。访谈发布后,我又翻译了一则贝内代托的短篇《抛弃与被动》,在译后记中,我分析了他和法国新小说代表人物阿兰·罗伯-格里耶相通的客观主义倾向。但我重新思考“objectivism”的含义,感到相比于“客观主义”,如今更倾向于译成“客体主义”,因为无论是贝内代托还是罗伯-格里耶,严格来说,他们提倡的其实都是一种与人类中心主义相对立的、“客体朝向”(object-oriented)的观看和叙述方式,而非简单的“客观”。毕竟,只要观看行为依赖一双观看的眼睛,主观性又如何能够彻底剥离、从而抵达完全的客观呢?但无论如何,在接下来对超现实主义导览的翻译中,在尽量不妨碍理解、不制造误解的前提下,我对“object”及相关词做了灵活处理(译成“客观”,或“客体”),同时把原文附在括号里供参考(更加抽象的“objet”则保留原文)。“超现实”对应的日文词我不认识,但也照搬过来了,毕竟是这几段解说的有机组成。

在思考超现实主义时,“objet”是一个尤为重要的关键词。“超现实主义”(surrealism)一词在日文中常被译为“cho-genjitsushugi”,由“超”(hyper)和“现实”(reality)两个词构成。因此,许多人把超现实主义理解为“超越现实”(beyond reality)或“非现实”(not reality)。日常表达中的“太超现实了”(that’s surreal),通常用来形容神奇的现象,似乎也源于这种理解。

但在此必须重申,在超现实主义的语境中,“cho-genjitsushugi”实际上意味着与这种普遍认识相反的东西。超现实主义的目标,是抛开我们的主观性(subjectivity),以一种客观(objective)的视角凝视眼前的现实。更进一步说,通过从“主体”(subject)走向“客体”(object/objet),它试图从我们视为不可否认的现实内部,揭示出一种更高层次的现实——一种“超现实”(hyper-reality)。

这里的概念前提是,我们平常所感知的现实,只不过是从主观立场看到的现实;而蕴含在其中的“超现实”(hyper-reality),只有当我们将它与主体(subject)分离、作为客体(object)来感知时才会显现。正是这一前提,使“objet”在超现实主义中显得格外重要。超现实主义者们以多种方式呈现“objets”,以视觉化地表现这种“超现实”。以马塞尔·杜尚的“现成品”(readymades)中的《帽架》为例,只有当“挂帽子”的功能从帽架上剥离时,它才成为一个脱离人类主观性的单纯物体,从而作为“objet”存在。1936年的“超现实主义物件展”(Exposition surréaliste d’objets),展出了包括达利《起象征作用的物品》(Object Functioning Symbolically)在内的作品,阐明了超现实主义关于“objets”的思考方式:超现实主义者旨在去除行使特定功能的日常物品中的主观性(subjectivity),使其解放为单纯的“objets”。通过为人类观察者带来客观化(objectivity)的瞬间,这些“objets”有效推进了超现实主义的目标。

整场展览共六个章节,对于眼睛和脑力都是不小的消耗。不可否认,这些观看和审思带来的更多是一些智性上的快乐,而非感官层面的愉悦。概念艺术能提供一些用于梳理艺术史的坐标参考,或思考艺术问题时的概念参考,这就是这类现代艺术对我个人最重要的价值。

***

《摹仿论》的结语,奥尔巴赫阐明自己著书过程中遵循的几个主导思想,第一个是文体混合。文体混合意为打破古典学说中高等与低等文体的分野,在崇高与世俗日常的融合之中,追求普遍的人文理想。司汤达和巴尔扎克这两位十九世纪初期法国作家,最早开始严肃、甚至悲剧性地描述日常生活和平凡小人物。在摄影领域,据我所知,出生于十九世纪中期的法国摄影师Eugene Atget(1857-1927),是最早开始拍底层小人物的一位现代摄影先驱。他的正式工作是拍摄公共建筑,会时不时拍到落后地区,城市的边缘角落,以及生活在那里的普通人:商贩、妓女、工人,等等。布列松的创举之一也是拍日常的人,通过赋予他们的照片以形式美,使日常的人具有与权贵同等的尊严。站在街头举起相机,拍摄来来往往形形色色的普通人,在今天看来毫不稀奇,我就每天都在做,再平常不过,但在过去,这绝并不是一件理所当然的事,甚至可能闻所未闻。我们不是我们自己,我们是产物,一举一动都是先人与历史无数痕迹的集合。

***

摄影因其媒介特质,与文字相比,并不强于讲述故事。不过,与此同时也该意识到,并不是所有的文字玩家,都想运用文字来讲故事。其中有很多,像庞德这一类意象派诗人,反而致力于透过文字呈现视觉画面,而非主题或故事。重点,或者最有趣的地方,只在于古往今来的艺术家们,都在坚持不懈地力图突破边界,探索每一种媒介所暗含的无限可能。

***

据说,科塔萨尔除了写小说,平时也爱好摄影,有人把他发表于1959年的短篇《魔鬼涎》解读为作家对街头摄影艺术的一份致敬。他其实不止一次在小说中加入摄影元素。1977年发表的《索伦蒂纳梅启示录》就是另外一个例子。《索伦蒂纳梅启示录》讲的是一个发生在中美洲国家尼加拉瓜的故事。1966年,尼加拉瓜神甫、诗人、解放神学倡导者埃内斯托·卡德纳尔(Ernesto Cardenal)在尼加拉瓜南部的索伦蒂纳梅群岛,组织当地居民建立起一座艺术社区。在科塔萨尔的小说中,主人公受神甫邀请来到这个社区,观赏当地农民的艺术创作,并用相机把画作及岛上其他美好景象一一拍下来,带回巴黎冲洗,等照片洗出来却发现,正片呈现的画面根本不是他在当时所拍下的内容。现实中,这个左翼色彩鲜明的平民艺术社区于1977年被索摩萨独裁政府下令取缔,卡德纳尔流亡。科塔萨尔小说结尾冲洗出来的照片中显示的,正是这片社群被暴力摧毁后的悲惨景象。

小说原文标题中的“Apocalipsis”(启示),翻译一下是“a prophetic disclosure or revelation”,“revelation” 在西语中对应“revelación”, 动词为“revelar”, “揭示”,也有“冲洗照片”之意。相比于汉语(冲洗)和英语(develop),西语的revelar显然更加巧妙,有冲洗和揭示的双关意。

***

科塔萨尔对比长篇和短篇小说,说后者更接近拳击:“The novel always wins by points, whereas the short story has to win by a knockout.”爵士乐和摄影是他在阐述小说理念时常用到的另外两个比喻。爵士乐启发他思考语言节奏,而摄影则让他在更激进的层面开拓文学的边界。

尤其是将“看”纳入叙事过程。比如他的两则短篇《魔鬼涎》和《索伦蒂纳梅启示录》,讲的都是一个主人公讲述经历、拍摄照片,而后观看和讲述自己所拍摄内容的故事。两百年前,摄影这种媒介一经出现就为传统的艺术模仿论、再现论带来了颠覆性的挑战,所以它刺激二十世纪的科塔萨尔对文学的定义和边界进行革新性尝试并不意外。上述两篇小说一个共同主题,是相机所拍摄内容与眼睛所看到的内容不是一回事。由此,叙事者可信度被消解,因为,跟所有人一样,他只能讲述他的眼睛所看到的东西,而面对相机这种更真实的媒介,他在呈现现实这件事上不具备更高的权威。相片冲洗出来之后,正片所呈现内容不同于拍摄者在拍摄当下自认为看到的景象,这个情节一再出现;当下的观看和基于该观看经验的讲述,其真实性也随之一再被未知的、无法理解的陌生真相摧毁。

***

科塔萨尔曾经用拳击的比喻,说短篇小说应该一拳定输赢(the short story has to win by a knockout)。他用的另一个比喻是摄影,说创作者应知道何时按下快门,精准捕获那个最完美的瞬间。今天在纽约客的播客上听了个短篇小说,十五分钟有趣的铺陈后,我隐隐约约感觉,该是打出那一拳、按下快门的时候了,满心期待着惊喜的到来,可那一刻迟迟没有来,作者继续絮絮不停地讲述、抒发,有点失望,但还是保留着期待,也许那一拳需要更久的蓄力呢,稍晚些降临,可能是更加快意的释放。结果,又十分钟过去了,那个高潮最终没有到来,疲软地迎来一个平庸的收尾。也许是在听而不是读的缘故,阅读可以一眼跳到结尾,既然是听,除了耐心等待没别的办法,就更增加了耐心被耗尽后的失望。如果不是被催稿催到刀架上了脖子,或者急等拿这笔稿费交房租否则就得睡大街,或许完全可以多些耐心打磨,错失决定性的瞬间,前面铺陈得再辛苦,也难免功亏一篑。

***

一点最近的拍摄感触。墙壁上的张贴画、广告海报,尤其是人像画,我们平时看到可能会觉得那就是画,是死的图像,但如果把它们拍进照片,会发现它们仿佛一下获得了生命力、活了起来。或者,你把海报上的平面人跟街头上走动的活人真人同时拍进一张照片,可能是因为被置于同一平面的关系,二者之间一下实现了某种价值等同,甚至会产生有趣的对话。似乎是一个ready-made在摄影中重获新生的故事。

此外还有影子。日常生活中用肉眼看到的影子,和进入镜头后的影子,二者会有明显的视觉差异。在镜头中,它们仿佛不再是附属或次生物,而是被赋予了一种新的、或是更强的存在感。

***

大都会博物馆。参观古埃及馆的过程中有一个很私人的细节。走过一座女性头部雕塑,我看着她的眼睛,隐隐感到一阵无法用言语描述的共鸣,似乎雕像之中,或其背后的某个位置,有一个属于她的灵魂,一个活着的她正在与我对视。她也看到了我。那一个对视的瞬间给了我很大的力量,内心被一片温暖的光照亮。我举起相机认真地把她拍了下来,想离开之后继续欣赏她的目光。但回来后把照片在电脑上打开,却看到她的眼睛平面呆板,暗淡无光,跟网络上看到的任何图片毫无二致。那面对面的相望和无声的交流,是再也不可能发生了。

***

目前有两位摄影师让我开始憧憬在纽约生活一段时间的可能,一个是Helen Levitt,一个是Saul Leiter。我们对一个地方产生兴趣,每个人都有其各自的原因,这个差异很有意思,不是吗。其实单单回顾自己的兴趣变化过程,就足够有意思了。当几乎已确定自己不会再喜欢国际都市的繁华与喧嚣时,两位摄影师的作品一下又让我燃起对他们镜头中那一类城市的热情。

不过,事情或许还有另外一面。也许,吸引我的并不是城市本身,而是像他们一样的创造的可能。如果是这样,创造力就不该受地域环境限制,他们向我传达的,也应该远比刺激我去纽约这条信息更丰富、更多。

可我还是想去纽约。

***

看到两本拍美国中西部的摄影书,一本是Jesse Lenz的《蝗虫》,一本是Rebecca Norris的<Night Calls>。这两位让我觉得,摄影其实也有点像写诗。不知道为什么是他们让我第一次有这种感触,可能旷远寂寥的中西部是个容易诞生诗意的地方。

尼加拉瓜作家塞尔希奥·拉米雷斯《一千零一次死亡》里,出生于尼加拉瓜的摄影师“卡翁”讲述他父亲和母亲的第一次见面。他的父亲是克里奥尔人,母亲是一个桑博人王朝的公主。克里奥尔(criollo)一词多指欧洲白种人在美洲的本土后裔,桑搏人(zambo)则是黑人和印第安人的混血后代。卡翁的舅舅,也就是该王朝国王,决定等妹妹凯瑟琳(即未来的卡翁的母亲)长大了,就把她嫁给这位克里奥尔绅士。这是一场政治联姻。那时凯瑟琳还只是个小女孩,跟另一位叫弗朗西斯的哥哥坐在一旁,乖巧羞涩。卡翁的国王舅舅和未来的父亲谈论着世界形势,以及对尼加拉瓜未来的展望。卡翁想象着会客厅里那一幕,说:

此时,我的母亲凯瑟琳已经靠在弗朗西斯的膝盖上睡着了。穿着制服的弗朗西斯虽然眼睛都快张不开了,却还是严肃地想把背挺直。天晓得我是多么想拍下那幅画面啊!

***

记《百年孤独》Netflix版上线

评价影视作品大概需要对影像语言有一定了解,但对于像《百年孤独》这种从文学作品直接改编而来的剧集,每当影像遵照小说情节机械呈现故事,作为读过原著的观众,心中便会生出一种确切的无趣感。

如果影像有自我,我想象它内心一定在呐喊,我是图像不是文字,为什么我要像小说那样讲故事啊!

影像将小说中的人物和场景定形,这本身就已经压缩了读者观众的想象空间,如果不能利用影像在叙事上所具备的仅凭文字无法企及的审美效果,而是如同给文字配图般依序复述故事梗概,那就是减法上再做减法,枉费了新加入的媒材特质。

影像和文字兼具叙事职能,但相信二者各有其无法交流和取代的长处。

1977年《深度》节目访谈埃内斯托·萨瓦托,作家说自己考虑过重拍一部《堂吉诃德》电影。他认为《堂吉诃德》相关的改编电影,长久以来都秉持着错误的拍摄理念,即在两个小时内将原著情节从头到尾复述一遍,“从这个可怜乡绅发疯的那一刻开始,拍遍他的历险,拍到他死……对《堂吉诃德》走个肤浅的过场”。

但他的理念不一样,他将只选取吉诃德最精彩、最动人的其中一场冒险,一场即可,比如“巴拉它了岛”,利用两三个小时的时间,深入细致地剖析两位主角,“从心理透视甚至形而上地去彻底分析”,透过这一次冒险,呈现出一个完整的吉诃德、完整的桑丘。

这样的作品,留下来的就是有灵魂的人,而不是复制自小说的、走马观花的情节。

影像语言相比于文字究竟有哪些特质和长处,我并不完全了解,但当它因照搬小说逻辑而显得乏味或欠缺合理性时,这些失败时刻又是那么的直观而明显,无需多少专业知识就能有所感受。

去年在台北故宫看到溥儒画的西游记(《西游记册》,1952年,全册12幅,展出10幅)。西游记的故事家喻户晓,画家无意呈现完整情节,而是力图呈现出一些精彩段落中,能让人会心一笑的人物情态。图画由此对小说原著进行了补充和增色,丰富了读者对西游记的体验层次,这就是多媒材之于故事的存在价值。

***

观《掘火中译:格里高利·克鲁逊:短暂邂逅》

艺术家对表达媒介的选择真是耐人寻味。这位克鲁逊钟情于戏剧性和心理深度,却没有选择更适合讲故事的文学或电影,而是偏偏选择了摄影,这样一种最反叙事、最表面、最瞬时的媒介。片中说,“he is fascinated with what’s going on beneath the surface”,这不难理解,但他为什么要采用一种最缺乏深度的媒介来探究“深度”?

或许答案正隐藏在这句话之中,“he is fascinated with what’s going on beneath the surface”——他着迷的对象,就是“表面”(surface)。他说他只关心那个瞬间,完全不在乎在那之前和之后发生的事。他只需要让那个瞬间尽可能美丽和神秘。表面之下一定发生着什么,必定潜藏了什么,他在强烈暗示的同时却拒绝言明。无需思考剧情、故事线或人物性格的发展,他认为这是一种特权。这样说来,摄影的确是十分恰当的能够赋予这项特权的媒介。

他只需要让那个瞬间尽可能美丽和神秘。从片中看来,灯光和烟雾对营造神秘发挥了很大作用。至于美丽,缺乏深度的美又激不起他的兴趣。有一幕他走过一栋林木掩映的水边小木屋,风景如画,他简单抛下一句“too picturesque”就离开了,没有留恋。过于美丽或仅仅只是美丽也不行,还必须要有故事。

片中那些美国城郊街道和房屋让我产生极大的共鸣,这也是我在某个中西部小镇无数次独自出门散步和拍照,花漫长的时光迷失其中的道路和街区的样子。纪录片中的房屋和街道位于麻省郊区,但跟我在中西部每天见到的几乎一模一样,而我也曾和摄影师克鲁逊一样,多次在它们身上感受到某种悲伤。但我难以判断那是它们自身暗藏的悲伤,还是我自己的悲伤,因为我是在美国生活的尾声才开始拍照的,尤其最后一年,每次出门游荡都带着告别的心情。悲伤的另一重来源是它们对我的拒绝。我已经在同一座小镇游荡多年,却始终不曾真正进入当地人的生活,我始终是个外来者。那些安静的房屋里住着什么人,他们有着怎样的故事;在肤色和语言之外,我和他们究竟有多少差异,又有多少相似?What’s going on beneath the surface?

***

托马斯·曼《魔山》的开头,写青年汉斯·卡斯托尔普离开家乡德国汉堡,前往位于瑞士境内阿尔卑斯山中的一座疗养院探望表兄。两天的行程,让仍处在路上的他开始感到正与旧日生活脱节。这时,作者托马斯·曼插入一段议论(英译版):

Space, as it rolls and tumbles away between him and his native soil, proves to have powers normally ascribed only to time; from hour to hour, space brings about changes very like those time produces, yet surpassing them in certain ways. Space, like time, gives birth to forgetfulness, but does so by removing an individual from all relationships and placing him in a free and pristine state—indeed, in but a moment it can turn a pedant and philistine into something like a vagabond. Time, they say, is water from the river Lethe, but alien air is a similar drink; and if its effects are less profound, it works all the more quickly.

在仔细阅读之前,我的目光首先捕捉到两个关键词,Space和Time。这得益于它们被置于句首,以大写形式出现,并以逗号隔开,形成清晰的停顿与强调:“Space, …… Time, ……”(借助工具查看了下原著,德文也是如此处理:“Der Raum, ……Zeit, ……”),这种版面和句法上的前景化,使它们在视觉上率先跳出文本。即便我尚未来得及在理性层面理解它们的含义,这种感官上的刺激已先行进入意识,悄然影响了我对整段文字的接收方式。

下面是这段话对应的两份中译:

在他自己与那片纯粹的土地之间盘旋的空间里,存在着我们通常认为时间的力量。和时间的作用一样,空间每时每刻都能引起他内心的变化,从某种程度上来说,空间起到的作用更大。它和时间一样,也会让人忘记某些事情,但我们只有脱离了周围环境的控制,回到无拘无束的原始状态才能忘记那些事情。没错,它甚至会让书呆子或市侩庸人转眼间变成流氓。有人说,时间是一条忘川,但是到别处去换换空气也像是在忘川里饮一瓢水,尽管作用没那么彻底,却让人忘得更快。(吴学颍译)

在他本人与乡土之间飞旋着的空间,拥有某些我们通常归因于时间的威力。空间的作用同时间一样,每时每刻会在他内心引起变化,但在某种程度上却更加显著强烈。它像时间一样,也会叫人忘却一切,但只有当我们的肉体摆脱了周围环境的影响,回到自由自在、无拘无束的原始境界中时,才有可能这样。不错,它甚至会使书呆子和乡愚一下子变成流氓之类。有人说,时间像一条忘旧河,但到远方换换空气也好像在忘旧河里喝一口水;尽管它起的作用没有那么厉害,但发作起来却更快。(钱鸿嘉译)

通读两段中译,也都足以让读者意识到“空间”和“时间”作为本段两个关键词的分量,但至少从我的阅读体验来看,它们在视觉上却没那么首要和突出。尤其上来第一句,“Space, as it rolls and tumbles away between him and his native soil”,中译里定语前置的处理(“在他自己与那片纯粹的土地之间盘旋的空间里”/“在他本人与乡土之间飞旋着的空间”),让“空间”二字被包裹在冗长的修饰语之中,迟迟不露面,因而削弱了那种第一时间跃入视野的强调效果。若匆忙翻阅,或缺乏对关键词的敏感,读者甚至可能会错过这种结构性的提示,至少印象和冲击力在一开始就已经遭到减弱。

这并非对译文的苛责——兼顾不同语言在全部向度上的效果是不可能的事——而是想说,书面文字不仅仅承担表意功能,它同时也是一种视觉形态的存在,而其视觉性往往会在不易察觉处影响我们的阅读路径与理解方式。所谓“理解”或“阐释”,无论听起来多么理性,其实是情思混合、被多重因素决定而生成的结果。

***

关于书面文字的视觉性,在此记录一个与胡凌云的对话切片。当时在聊听口头朗读(尤指录制电台节目时的状况)和阅读书面文字在经验上的差异。我认为他描述得精确又形象,启发我从另一个角度反思我平时的阅读方式。

胡:……[朗读]使文字彻底按照顺序,以一字纵队方式进入听觉视野,而常规阅读是一个更复杂的过程,视线其实是一个小窗,中央是聚焦区,周围还有一个模糊些的感受区(应该有更专业的术语),所以阅读,至少对我来说,是感受一团文字云组成的画面,这种画面感甚至可能影响了我的某些写作,导致了一些词汇堆砌、意念徘徊,和对纯线性叙事的不在意。

我:这让我想到英国作家D.G. Bridson写过的一段话,出自他一篇文章“论口语诗与书面诗”(“On Spoken and Written Poetry”),这一段就是在谈书面诗,以及与聆听经验相对的阅读体验:

… the reading eye was prepared to read, reread and re-read again—until the last fine shade of meaning surrendered to the assault. It was prepared cheerfully to accept the principle, amidst its pausings and puzzlings, that a poem was merely a collection of parts. Under its influence, poetry ceased to be an uninterrupted progression from a beginning to an end—in short, a significant pattern of sound. For the reading eye, the pattern was something to see on the printed page. Sound, on the other hand, had vanished into the silent depths of the reading mind.

……阅读的眼睛做好了准备去读、重读、再重读,直到最后一丝细微的意义都在这种反复的攻读下屈服。它愉快地接受这样一个原则:在停顿与困惑之间,一首诗不过是若干部分的集合。在此影响下,诗歌不再是一个从开端到结尾的不间断推进过程——简言之,它不再是一种有意义的声音模式。对阅读的眼睛来说,这种模式只是印在纸页上可供观看的形状。而声音,则消失在阅读心灵的寂静深处。

***

最近尝试做一些声音漫游实验,拿一个简易录音设备四处闲逛,学习录制环境声音。

昨天下着小雨,我来到一棵合欢树下,鲜红的花朵异常漂亮,让我忍不住停下脚步。毛茸茸的如云朵般的花儿挂满枝头,树名牌上写着“红粉扑花”,查了下又名“红合欢”,确实比北方常看到的粉色合欢更深、更红。

我举着录音设备,知道细密的雨声、行人的脚步和说笑、飞驰而过的摩托声,都在进入我的录音,但眼前这一树花却不能。我几乎要拿出相机,但那样就会破坏我声音实验的意义。

一朵花如何在声音中存在?

也许,问题只在于如何处理缺席。

贝克特在谈论广播剧时曾说,“黑暗”是“沉默”在光学上的对应物。

波德莱尔在《应和》一诗中说,“香味、颜色和声音都互相呼应”。

这些神秘的只言片语似乎都在向我暗示,一种媒介中的经验,也许可以在另一种媒介中找到它的对应形式。如果声音(或无声)在光学中有其对应物,那视觉之物(比如一朵花)是否也能在声音世界里找到一种等价的、或与之呼应的感受?

我想象,我听到了一种声音,它鲜艳、轻盈、红彤彤、毛茸茸的,就像我那天看到的合欢花。只是,当我这样说时,我在做什么?是在制造一个比喻吗?是把一个视觉物比作了声音,或是把一种声音比作了有形物?

如果只从语言层面看,它的确符合比喻的特征(A像B),但在实际经验层面,视觉与听觉之间的连接,与作为修辞手法的比喻并非一回事,前者先于语言发生,是一种感官上的唤起(evocation),而非通过语言实现的类比(analogy)。它不是修辞,而是感知本身。

当然,创造比喻的能力,本就植根于经验和感受力;只是,跨感官体验是在心理与感知层面真实发生的,而修辞不过是它体现在语言上的一个结果,一个投影。所以,我要想在声音中“听见”合欢花,就不能坐在书桌前苦思冥想、推敲词语,而是要重新回到多感官、多媒介的经验世界,让感知在切身的体验中发生。