掘火中译:乌斯特沃斯卡娅:厉喊入天

译制 | 杨宁

译制 | 杨宁

校对 | ricepudding Vaughan Luo

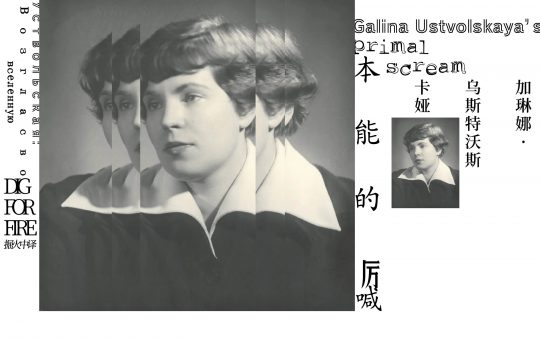

封面 | 可一

片头 | petit

策划 | 掘火字幕组

译者前言:关于乌斯特沃斯卡娅的十三段

(For 爱乐 201803,rev 202410)

一

音乐的麻烦在于,如果没法听到,就只能通过文字来接触。对音乐,这是损害。

人面对未知时,总想把它放到已知的格子的排列组合里。实在放不进去,就造一个格子。为什么一定要放进格子?少有人问。

总体而言,人不太敢用身体直接接触未知,而隔着一层理性,仿佛就安全了。

这是妄想。

二

加琳娜·乌斯特沃斯卡娅深知她的音乐属于这样的未知,若为人所知,必将陷入文字的牢笼。

但人们依旧在她的作品旁堆砌着文字。

她的官网说:“表达极端,傲然,严峻,满是以简洁的表达手法达到的悲悯”“智性力量”“迫切的精神性”

她的学生、作曲家鲍里斯·季先科:“她的音乐在字面意义上燃烧着刺透人的坚毅,带着非人的激烈程度和精神力量,就好像它挣脱了任何音乐性的实质,像辐射或重力一样独立地存在。”

她信任的极少数朋友之一,维克托·苏斯林:“精神独立的音乐”“特定的理想主义、极大主义甚至狂热主义”“来自黑洞的声音”

乌斯特沃斯卡娅只喜欢最后那个比喻。

三

既然无法说清它是什么,那用“它不是什么”能逼近真相吗?

季先科:“没有感伤,没有柔情,没有浮夸。”“完全没有任何‘模式’、任何外在属性。”

苏斯林:“名为‘乌斯特沃斯卡娅’的这个题目是非常困难的,因为‘高尚的主题’既有了实质的表达,又有了完全具体的音乐表达。而且讨论这一点时,必须简明、清晰而精确,不去谈那些关于‘上帝’‘永恒’‘灵魂’等等人们现在喜欢用大写字母来强调的概念的萨满教咒语。”

荷兰乐评人埃尔默·勋伯格形容她的《钢琴与小提琴奏鸣曲》:“无论是什么,它都远离‘美’‘有趣’‘聪明’‘实验’‘进步’‘保守’和我们习惯用来描述审美经验的任何其他概念。”

乌斯特沃斯卡娅本人:“我的音乐和任何其他作曲家——无论在世与否——的音乐没有任何关联。”

到底是怎样的音乐?

四

观众的反应呢?

1958年,第一个美国作曲家代表团访苏时,听到了乌斯特沃斯卡娅1952年的《钢琴与小提琴奏鸣曲》。新浪漫主义作曲家罗伊·哈里斯说,这部奏鸣曲是“有点恐怖的东西,从头到尾都不协和”。四年后,回访苏俄的斯特拉文斯基声称,听了她的音乐,他终于理解了铁幕到底意味着什么。

埃尔默·勋伯格回忆道,上世纪90年代,乌斯特沃斯卡娅的《第二交响曲》在荷兰上演时,“在吓怕了的观众的注视下,钢琴家奥列格·马洛夫……在钢琴前撕着巨大的乐谱,同时绝望地砸着键盘,无意间与长笛、双簧管、小号那血性的无情尖叫形成戏剧性的对位。交响曲的标题是‘真而永恒的救赎’,你可以打赌,荷兰的观众因为气温和恐惧,正为马洛夫的救赎而祈祷着”。

前几年,钢琴家阿列克谢·卢比莫夫在上海东方艺术中心那仅有300人容量的圆形小厅演奏了乌斯特沃斯卡娅的《第六钢琴奏鸣曲》。在力度达到ffff、节奏恒定、每一拍都是重音的音簇段落时,卢比莫夫集中了所有的力量,下键时几乎整个人从琴凳上弹起。没有人知道钢琴可以发出这样的声音。观众席仿佛冰封。中场休息时,一位对钢琴文献深有研究的乐评人坦言他不知道、也无法理解这部作品。周遭一群人以尴尬的笑声排解着无法遮掩的恐惧。

我想到尼古拉·斯洛尼姆斯基《音乐恶评辞典》前言的标题:

对不熟悉的不接受(Non-Acceptance of the Un-Familiar)

五

加琳娜·伊万诺夫娜·乌斯特沃斯卡娅,俄罗斯作曲家,1919年6月17日生于彼得格勒,2006年12月22日逝于圣彼得堡,一生大部分时间生活在列宁格勒。

1934至1937年,她就读于列宁格勒里姆斯基-柯萨科夫音乐学校,1937至1947年师从肖斯塔科维奇,1947年回到母校任教,同时作为研究生继续攻读作曲至1950年。

1946年到1961年期间,乌斯特沃斯卡娅多少还创作些官方色彩的作品。在一部至今仍在流传的《斯捷潘·拉辛之梦》(1949)中,我们听到,小提琴的高音震音定下基调,英国管和双簧管奏出田园风的旋律,大提琴和低音提琴以肖斯塔科维奇式的旋律片段与之呼应,简洁地形成完整的声景,乐队暂停,男低音以先前的英国管主题亮相。——这是一流的、电影般的社会主义现实主义音乐手法。

与此同时,尽管从未遭到官方封杀,她“自己的”作品仍然因为语汇过于创新而没有演出。除了《钢琴与小提琴奏鸣曲》外,在1968年之前,这些作品就没有人演。1968年之后,零星有些作品得到出版,才大约一年有一次演出。直到80年代末,从荷兰的演出开始,她的音乐才真正地为人所知。

接着,如她所料,便是误解。

六

有误解,因为首先有矛盾。

比如,乌斯特沃斯卡娅当了30年老师,教学不拘一格,颇富洞见,深受学生爱戴。但后来,她却说教学只是谋生手段,哪怕劝学生不要缺课,也只是因为人数和报酬有关。她从来没觉得哪个学生有足够的才华。

据学生时代起就认识她的人说,她当时发型古典,明眸善睐,又非常自信,不喜装腔作势,极有幽默感。她对荒诞、痛苦、混乱有着敏锐的体察,最爱凡高、伦勃朗、马勒、穆索尔斯基和柴可夫斯基《“悲怆”交响曲》的末乐章。这种悲剧性的崇高感却和她自身的荒谬感并存。学生回忆,她举止像个流氓,抽烟喝酒,满口脏话,喜欢恶作剧,和权威对着干。但是在教学中,她却一如自己的早期创作,并不排斥苏联的官方教条,甚至鼓励学生多用民歌做素材。

“流氓”乌斯特沃斯卡娅却对音乐有着最纯粹的追求。她无法理解一辈子写几百部作品、放任二流货色进入市场的作曲家。她想方设法销毁所有为了谋生而创作的作品。她无法忍受自己的作品被误解,对演奏者极为苛刻。她感谢演奏家上演自己的作品,但不会感谢不够格的演奏。她的学生、钢琴家奥列格·马洛夫首演了她大多数作品,但后来听到了荷兰钢琴家、指挥家莱因贝特·德·利乌的演奏之后,她就撤去了给马洛夫的题献,颇让同行齿冷。

七

有矛盾,因为首先有误解。

作品演出渐多,乌斯特沃斯卡娅仍然极少接受采访,而且不能录音、录像、摄影。

1995年,乌斯特沃斯卡娅的《第三交响曲“耶稣,先知,拯救我们!”》在荷兰举行世界首演。演出后,作曲家颇为愉快,记者泰娅·德尔克斯趁机想约采访。作曲家犹豫不决,说第二天再决定。第二天,德尔克斯追问时间地点,却听到电话那头传来哭腔。“我忽然意识到她是个很单纯的女人,害怕世界,害怕记者,”德尔克斯说。好不容易约成,结果一拿出录音笔就前功尽弃。最后,在她的出版商工作的维克托·苏斯林赶来,替她回答了一大半问题。剩下的,除了一开始针对演出本身的问题,乌斯特沃斯卡娅都拒绝回答:“我什么都不说!”(Ich sage nichts!)最后总结道:“请别对我生气。”(Sind Sie mir nichts böse!)

1998年的一次采访中,她罕见地谈到自己的童年:生活拮据,却喜欢给人礼物。经常逃课,一个人坐电车去岛上看水鸟游泳,看几个小时。不喜欢和别的孩子玩,喜欢坐在白桦树下,在湖边画画。被父母忽视,“基本上是靠自己长大的”,从小被人误解。更不用说现在的作品。

同年的另一次采访中,乌斯特沃斯卡娅发现有台摄像机在拍摄。她立刻起身,走过去砸了摄像机,出门离去。

八

除了矛盾和误解,还有人言可畏。而乌斯特沃斯卡娅对人世间并不感兴趣,特别是她的老师肖斯塔科维奇。

只不过因为肖斯塔科维奇教了她十年,十分看重她的才华和作品,对她关爱有加,向她透露自己的创作,请她去他的音乐会,到人生末年还引用她的作品,丧妻后甚至还向她求婚,音乐界就一直叫她“肖斯塔科维奇的学生”,无视她耗费了极大的心力来摆脱他的影响这一事实。

她不赞同老师委屈求全的创作原则和不问质量只管产出的创作方式,她也不喜欢他的作品。她也许更不赞同他的为人。学校开会讨论是否要因行为不端而开除她时,是其他老师主动承担责任,肖斯塔科维奇只顾自离席抽烟。求婚更直接“毁了我最好的感情”。

她从未有过“正常”的生活。先是和一个患有癫痫的作曲家无婚同住。在他逝世后,又在47岁时和比她小23岁的康斯坦丁·巴格列宁结了婚。和她相伴一生的,除了音乐,只有大量镇静剂。

九

也许音乐能解释她对镇静剂的依赖。

早在“纯良”的《斯捷潘·拉辛之梦》中,乌斯特沃斯卡娅就已经显现出极端的倾向:表达精准、清晰,乐思和声音之间对比巨大,在准确控制的音流之中,听得到不耐烦的动静。后来的作品,光看技术层面的表象就知道有多极端:

1971年的《作品1号“请赐予我们平安”》,编制是短笛、低音提琴和钢琴各一。

1973年的《作品2号“震怒之日”》,编制是8把低音提琴、1架钢琴和1个特制的木箱。

1983年的《第三交响曲“耶稣,先知,拯救我们”》,作品编制是5支小号、5支双簧管、5把低音提琴、3支大号、1支长号、1架钢琴、1个通通鼓、2个大鼓、1位朗诵者。维基百科说这叫“人声和小型乐队”,不知哪里还有这样暴烈的“小型乐队”?

而几乎所有作品都是没有小节线的1/4拍节奏固执地贯穿始终,带着音高不明却尖锐的音簇,经常是fff以上的力度。

1986年的《第五钢琴奏鸣曲》中,这样的音簇长达140多拍,力度为fffff。

这样的效果,让埃尔默·勋伯格称她为“带铁锤的女士”(lady with the hammer)。

乌斯特沃斯卡娅不喜欢这个说法,因为它不反映她的创作的核心。

十

乌斯特沃斯卡娅唯一多次引用的是11世纪僧人莱歇瑙的赫尔曼(Hermannus Contractus)的诗,在第二、三、四交响曲中。莱歇瑙的赫尔曼先天残疾,除了兔唇外,疑似患有脊髓相关的肌肉萎缩,终生瘫痪,也几乎无法说话。他7岁时被父母遗弃,送到修道院,后成为作曲家,并在音乐、几何、数学、天文学等方面取得丰硕成果,晚年失明,于40岁逝世。

或许是在赫尔曼这无比痛苦却辉煌的一生中看到了自己的痛苦和救赎,她也创作出具有同样“祷告式的力量”的音乐——不通过任何宗教仪式的,试图由内心的黑洞直达天听的祷告。

那一次次厉声的求告和敲击,并不是“用铁锤砸开铁幕”。它如果是痛苦,那就是纯粹的痛苦,而不是肖斯塔科维奇等人世间的音乐中那欢乐映衬下的痛苦。

这样的音乐和这样的痛苦不需要诠释,只需要呈现,只能是最纯粹的呈现。

十一

“我的作品不是室内乐,就算独奏奏鸣曲也不是。”

“我的音乐的这种‘非’室内的品质是创新的,是我受尽折磨、献给创作的一生的成果!我说的不是演奏者的数量,而是音乐自身的本质。”

“我的作品反映了真正的、灵性的、非宗教的创造性。”

“我完成一部作品的方式在根本上和其他作曲家非常不同。只要情绪合适,我就写作。接着,作品被留在那儿,放一会儿。它的时间到了,我就给它自由。如果它的时间不会到来,我就毁掉它。整个创作过程在我的头脑和我的灵魂中完成。主,赐予我创作的力量吧!——我祈求祢。”

“如果我把整个‘我’、我所有的力量放到我的作品里,那必须以新的方式聆听我,把你自己所有的力量也放到聆听之中!”

十二

乌斯特沃斯卡娅现已不再默默无闻。英国的在线唱片店Presto Classical上,她的唱片列表已经有3页多。但,特立独行如她,也只能被收编入当下的古典音乐工业,以和那芸芸众生一样的方式被演出、推广、言说。

捷吉耶夫在逍遥音乐会上把她和拉赫玛尼诺夫、柏辽兹、拉威尔排在一场。

奥列格·马洛夫不顾她的反对,照样把她的作品称为“室内乐”。

有两张唱片依然把她看作肖斯塔科维奇的一个卫星。一张名为“肖斯塔科维奇的圈子”,另一张把他们的协奏曲放在一起。

削足适履,还不能流血。不得有碍观瞻。

工业于是说:“你看,你也不过是芸芸众生之一。”

十三

乌斯特沃斯卡娅去世前一年摄制的一部纪录片是这么结尾的:

音乐厅里:

——你依然向上帝寻求帮助吗?

——当然。

——你依然觉得孤独吗?

——是的,依然是。依然是。

镜头切到一片水域,隐约看到作曲家的水中倒影。对话继续:

——这不悲哀吗?

——是的,是很悲哀。但我的人生也是。

近景:她独自坐着,面向湖水。

中景:她独自坐着,背倚稀疏的白桦林。

镜头拉远,麦黄色的大衣逐渐融合在景中。

正是在这希施林般的美景里,她在脑海中写下了让荷兰人惊恐万状的《第二交响曲“真而永恒的救赎”》。(杨宁)

https://www.bilibili.com/video/BV1mo9QYPEDU/